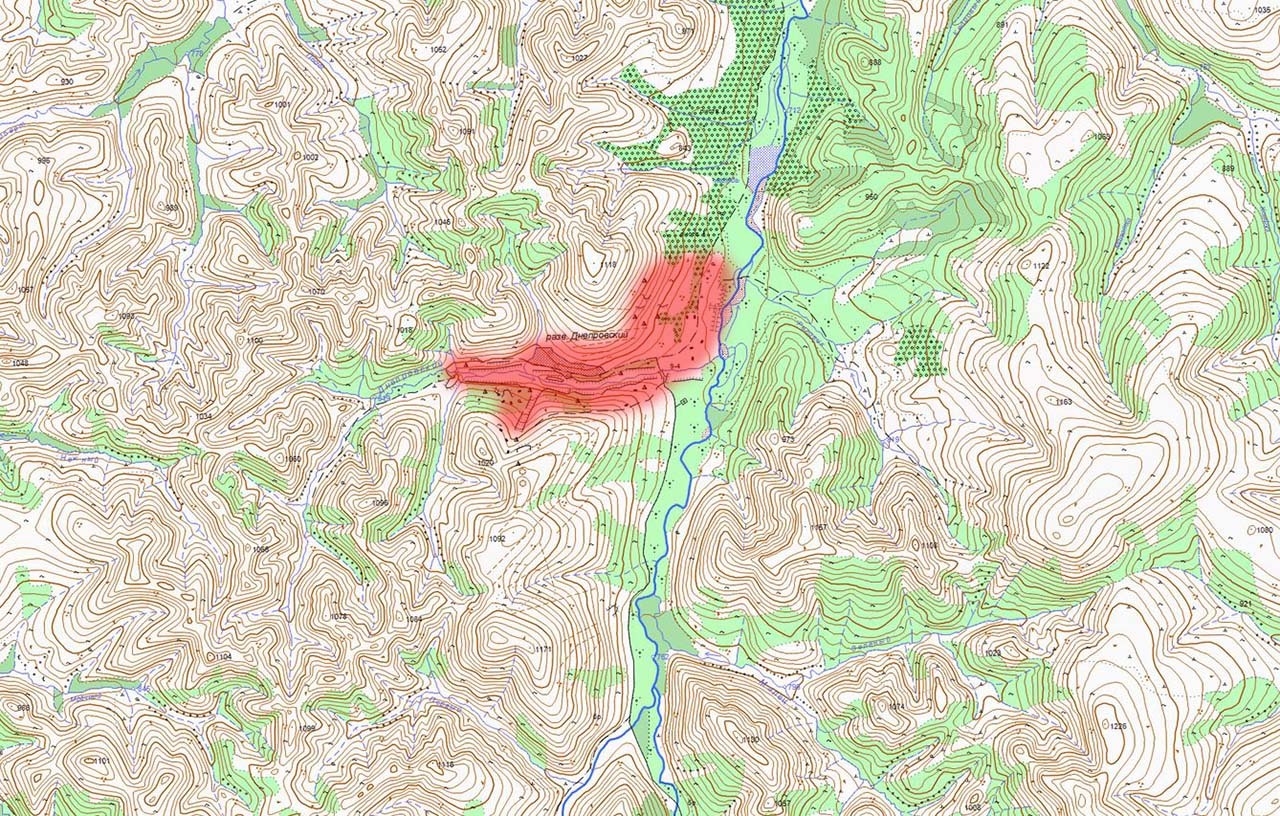

На 1943 год балансовые запасы рудника «Днепровский» по плану-проекту составляли 30 000 тонн руды средним содержанием 1,20%, 360 000 килограмм олова. (Согласно отчёту по ЮГПУ за 1942 год — О.В.).

Для успешной работы в 1943 году, коллективу «Днепровского» необходимо было пройти немало подземных разведочных выработок, закончить в срок нарезные работы, освоить мощный компрессорный парк, построить электростанцию, рудоспуск и грузоподъёмник, а также соорудить ряд бытовых помещений.

Благодаря перевыполнению плана «Днепровским» за 1942 года и повышением категорийности до 2-й, было повышено и финансирование, улучшено материально-техническое снабжение. В 1943 году начинается усиленное комплектование рудника техникой.

Вместе с тем были повысились и показатели производственного плана, причём сам план не содержал в своей основе детальной геологической разведки.

Февраль

Огрехи разведки

По плану в 1943 году должен был эффективно использован для подготовки запасов высоких категорий. Но плана разведки рудник не выполнял — задание по проходке в январе было выполнено на 95,5%, а в феврале — только на 56,8%. В результате с начала года план выполнен только на 76,2%.

Март

План под угрозой

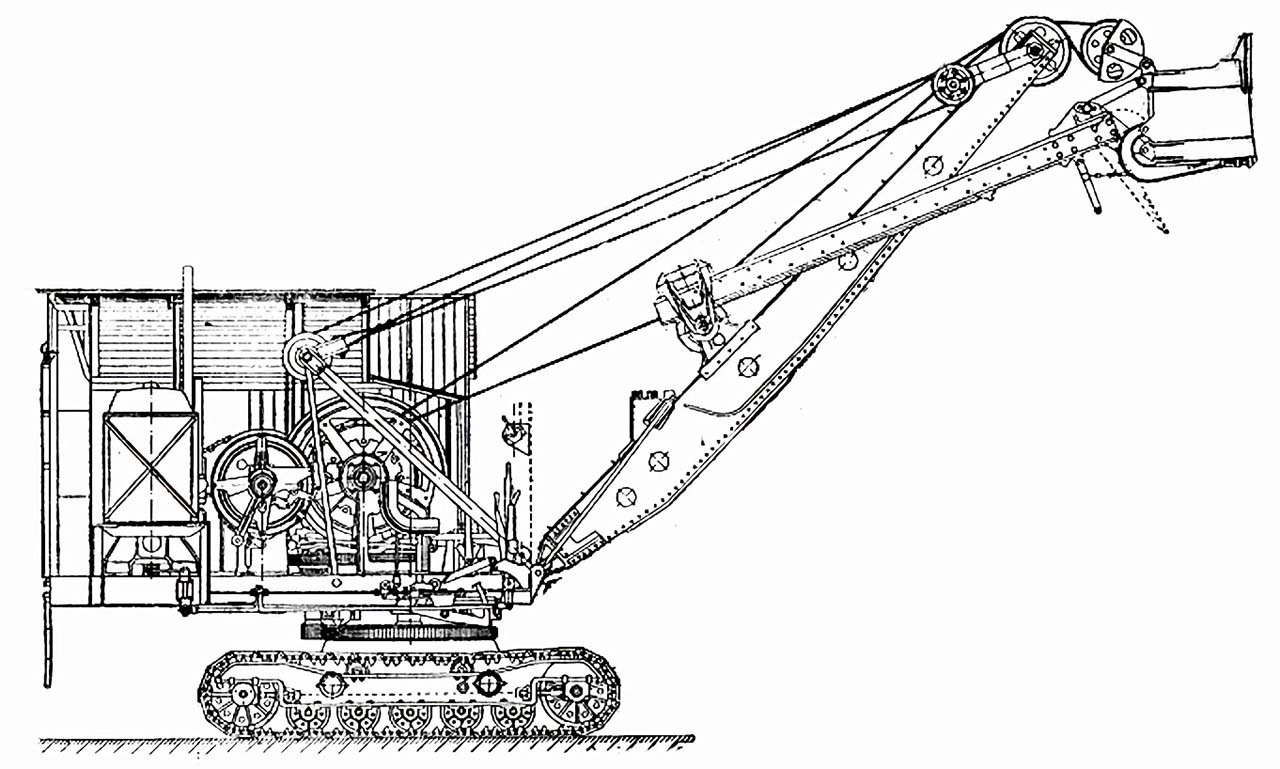

В феврале 1943 года компрессорный парк рудника «Днепровский» был значительно расширен, на сопке были установлены шесть компрессоров «Ингерсолл Ранд» (Ingersoll Rand) последнего выпуска. Руднику были выделены и молотки той же марки.

После этого ни один участок уже не мог пожаловаться на недостаток сжатого воздуха. Таким образом, отпала ещё одна причина, на которую ссылались при невыполнении плана.

А с выполнением плана на руднике было не очень хорошо… По бремсбергу к бункерам в лучшем случае шло лишь три четверти запланированного количества руды. А в то же время из компрессорной на участки неслись слёзные мольбы: «Почему не берёте воздух?». В результате компрессора приходилось останавливать. В феврале почти одну четверть рабочего времени компрессорный парк не работал. Так почему не использовалось новейшее оборудование?

Пуск новых компрессоров на руднике потребовал перестройки работы, ликвидации узких мест — транспортировки руды, фронта работ.

Сжатый воздух не могли использовать потому, что не хватало фронта работ для бурщиков. В таком случае было необходимо использовать тех, кто работал, максимально эффективно. Однако этого сделано не было, как пример — бурщики сами носили на заправку буры, теряя драгоценное время.

Не хватало и самих бурщиков! К апрелю 1943 года вопрос с кадрами решён не был, за несколько месяцев было подготовлено лишь 12 человек. Бурщики предоставлены самим себе. На руднике также отсутствовал инструктор по бурению.

По факту ежедневно руды отпаливалось гораздо больше, чем выдавалось к бремсбергу, примерно 25% добычи оседало в выработках. Причина этому — плохая организация транспортировки. Горняки жаловались, что не хватало вагонеток. В это же время входа в центральный штрек в беспорядке валяется несколько вагонеток.

— Они предназначены для ремонта, — пояснял начальник участка Мазур.

Но вагонетки лежали уже второй месяц, а главный механик рудника Азьмук не мог организовать ремонт.

Недостаток рабочего места для бурщиков, естественно, требовал расширения выработок. Однако на участке Мазура ряд проходов забит рудой, которую невозможно было убрать — не хватало рельсов, чтобы подвести пути к этим выработкам.

— Сколько же нужно рельсов?

— Да метров шестьдесят.

Уж чего-чего, а рельсов в ЮГПУ можно было найти, но крупнейший рудник испытывал в них острую нужду.

Не хватало лесоматериалов — крепежника, досок. В то же время рудник был наиболее обеспечен среди предприятий Юга транспортом. Но дело в том, что работу транспорта организовать не могли. При получении рудником нового трактора, последний несколько дней простоял без дела, два дня руководители не могли решить, кого назначить трактористом.

Заместитель начальника рудника Ермолаев мирился с беспорядками на автобазе, где расхлябанность дошла до того, что из гаража утащили… пол и перегородки. Похитителя, разумеется, не нашли.

В неразрешимую проблему на руднике было превращено снабжение рабочих лотками. 2 марта на промывку встала новая бригада. Весь день она простояла без дела, и только к вечеру отдельные рабочие получили лотки. Промкомбинат Юга освоил изготовление сложнейших предметов, а вот простые лотки рудник не мог ни получить, ни сделать.

Махинаторы торговли

В марте 1943 года постоянная сессия Военного трибунала войск НКВД при Южном горнопромышленном управлении рассмотрела дело расхитителя социалистической собственности Леонгарда. Было установлено, что Леонгард, уже отбыв однажды судебное наказание, пробрался на должность заведующего магазином рудника «Днепровский». Здесь он систематически расхищал денежные и товарно-материальные ценности, разбазаривал и присваивал остродефицитные товары и продукты, В течение короткого периода Леонгард расхитил товарно-материальных ценностей на сумму 10.977 руб.

Для того, чтобы уйти от уголовной ответственности, Леонгард забрал из кассы магазина всю выручку и скрылся. Пытаясь замести следы своего преступления, он подделал в своём паспорте фамилию, сфабриковал и другие документы, поставив на них оттиск поддельных печатей и штампов разных государственных учреждений, переоделся в военную форму младшего сержанта авиации и таким путём в течение более двух месяцев скрывался от следствия и суда.

Принятыми мерами Леонгард был разыскан, разоблачён и предстал перед судом Военного трибунала. Военный трибунал приговорил проходимца и злостного расхитителя социалистической собственности к 10 годам лишения свободы.

По итогам 1 квартала 1943 года

За первый квартал 1943 года, несмотря на техническую оснащённость механизмами, обеспеченность рабочей силой и материалами, государственный план по выдаче руды и добыче металла рудником выполнен не был. Руды выдано на-гора 87%, а металла 97% к плану.

План по разведочным работам был выполнен всего лишь на 74%.

Недовыставление рабочей силы на основное производство составило 1%, производительность труда на отбойке горной массы 87,5% и на переработке руды 69% к плану.

Себестоимость одного килограмма металла составила 186% к плану.

Работа подсобных хозяйств рудника в первом квартале была организована также неудовлетворительно. Себестоимость 1 кубометра дров составила 30 рублей 7 копеек против 26 рублей 44 копеек по плану. Удорожание тонно-километра составила 36 копеек выше плановых показателей.

Несмотря на приказ № 84 начальника Дальстроя и приказ № 98 по ЮГПУ руководство рудника вопросами снижения себестоимости продукции не занималась.

В результате невыполнения плана по добыче металла, неудовлетворительной работы подсобных хозяйств, рудник хотя и имел по балансу на 1 апреля 1943 года 2,2 миллиона рублей прибыли, но при перерасчёте на цены плана, утверждённого на 1943 год, фактически получались убытки в 356 тысяч рублей.

Апрель

Пару слов о массово-политической работе на руднике

А вот с массово-политической работой на руднике было всё грустно. У конторы рудника «Днепровский» на видном месте стояла доска почёта, на которой не было ни одной фамилии. Этот факт отражал состояние массово-политической работы на руднике. Тем более что стахановцы, дающие высокую выработку, на руднике были — бурщики Гронейчук, Туев, Водолага, Сохачевский и Смолич выполняли нормы на 140—160 процентов.

Агитаторы забыли дорогу в общежития, никто не заботился о том, чтобы почитать рабочим свежую газету, разъяснить им положение на фронтах, международную обстановку и производственные задачи коллектива. Плакаты в общежития попадали только случайно, а лозунгов вообще не было. В двух общежитиях, где проживало много рабочих, не было радио, и рабочие узнавали о событиях в стране только понаслышке. Скудная библиотека рудника чаще всего была закрыта для сбора розданных книг.

Но не все рабочие имели возможность читать даже те немногие книги, которые теми или иными путями попадали в общежития, так как электрического освещения отсутствовало. Для квартир служащих электролампочек было достаточно, а вот для густонаселённых рабочих общежитий нескольких лампочек на руднике найти не могли, освещались они коптилками с мазутом.

Ничуть не лучше обстояли дела и на обогатительной фабрике, освещение в общежитии отсутствовало, библиотеки вообще не было.

Весной рудник посетил инструктор политотдела Юга Аксёнов, побывал в общежитиях. Но его поездка подействовала, как камень, брошенный в стоячую воду: пошли круги и снова всё затихло — уехал инструктор и снова всё вернулось на свои места.

Состояние агитационной работы на руднике «Днепровский» не раз служило предметом обсуждения, как в самой парторганизации, так и в политотделе Юга. Политотделом были предприняты видимые шаги — в апреле был освобождён от работы секретарь с парторганизации, на партийном собрании были утверждены агитаторы.

Работа геологоразведки

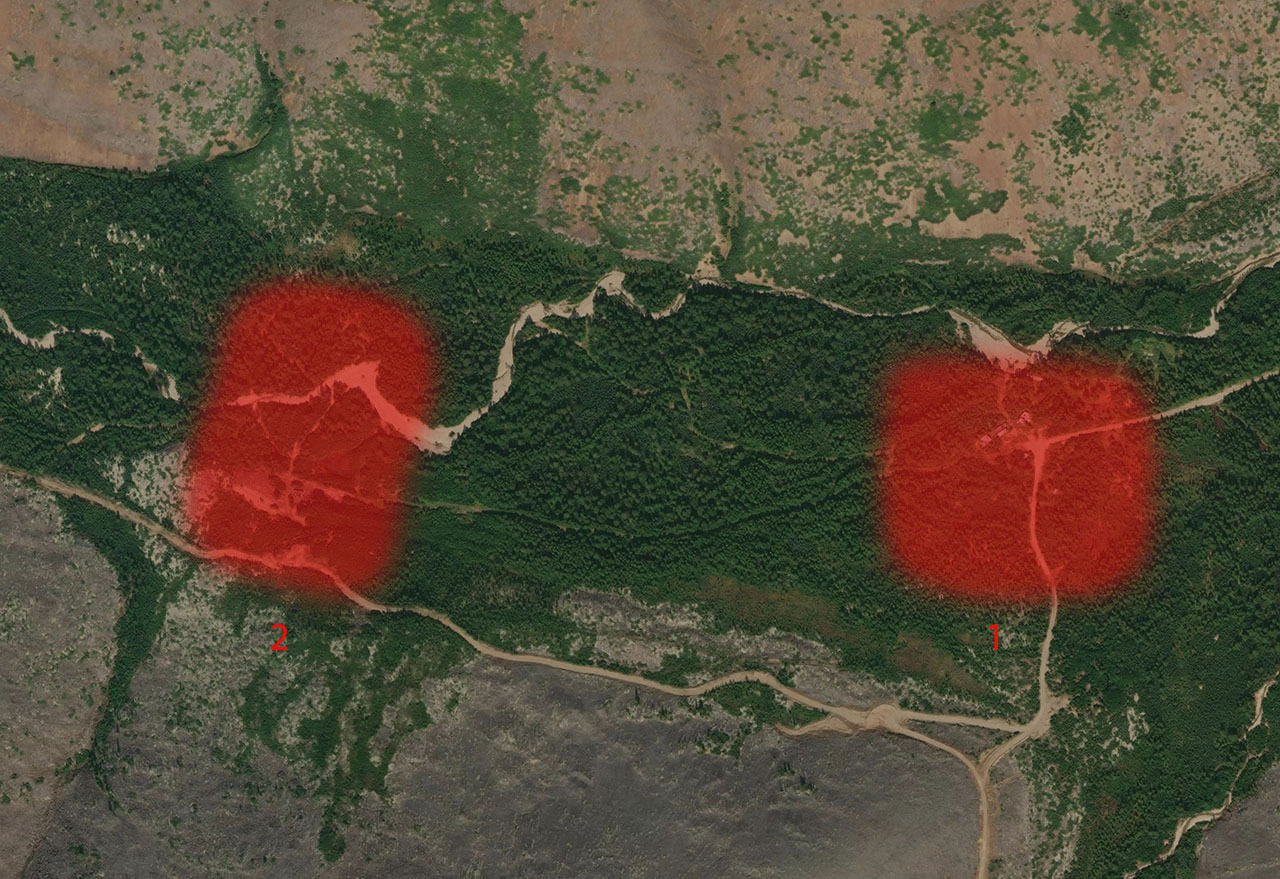

Геологи Хетинского разведрайона (начальник И. Кочиев) работали в тесном контакте с коллективом рудника «Днепровский». К апрелю 1943 года с помощью ряда поверхностных выработок разведчикам удалось проследить мощную жилу № 6 и жилу «Решающую».

Это дало горнякам возможность заложить новые подземные выработки, расширяя фронт разведочных работ рудника. Началась проходка новых штолен, подготавливающих эксплуатацию новых блоков. Попутно был выявлен ряд участков с высоким содержанием касситерита, где можно было организовать добычу штуфного материала. Лотошники рудника начали добычу штуфной руды на 122, 114-й и других канавах, давая продукцию.

(Руда штуфная — куски богатой руды, не требующей обогащения).

В апреле производительность труда разведки достигла 104%. Неплохих показателей добились бурщики. Колонковое бурение станками Крелиуса обеспечило в первом квартале выполнение плана на 110%.

Тормозило колонковое бурение отсутствие колонковых труб, дробовых коронок и буровой дроби. В этом отношении большую неповоротливость проявляла буровая группа Геологоразведочного управления Дальстроя, возглавляемая Батыжманским.

Из жизни бурщиков

О работе и жизни бурщиков на руднике «Днепровский» можно было ознакомиться в газетной публикации за апрель 1943 года: «Работая на «Днепровском» бурщиками мы выполняем технические нормы на 130—150 проц. Но это далеко не предел. У нас в работе есть много таких недостатков, которые значительно тормозят дело.

Прежде всего, частенько приходится простаивать, пока приготовляют для бурения забои. Простои иногда постигают 2—3 часов в смену. Очистка забоев также отнимает много времени. Горный надзор плохо заботится о том, чтобы своевременно подводить пути к забоям и ускорить этим их очистку.

Закреплённых забоев у нас нет. Сегодня работаем в одном месте, а завтра — в другом. Никогда не знаешь, где будешь бурить завтра. Мало того, мы бурим иногда, находясь в очень неудобном положении, кое-как пристроившись на куче грунта. Это отнимает много лишней энергии

и сил, снижает производительность труда.

О том, как мы выполняем нормы, нам никто не сообщает. В конторе участка очень неохотно дают справки об этом. Соревнование у нас по существу не ведётся. Мы двое соревнуемся друг с другом, но выполнения обязательств не проверяют. Соревнование превратилось в пустую формальность.

В общежитии у нас грязно и неуютно. Спецодежда, пропитанная буровой пылью, лежит здесь же. Несколько рабочих не имеют своих мест. Бурщик тов. Лошенев до сих пор не имеет койки и спит на чужой. Агитаторы к нам не заходят. В общежитии, где живёт больше 20 человек, нет ни одной газеты. Книги тоже отсутствуют.

И. Громейчук, Е. Туев, бурщики рудника».

Неиспользованные резервы

И к весне 1943 года руководители рудника «Днестровский» не очень заботились о завтрашнем дне. Поэтому вполне естественно, что любая трудность в производстве захватывала их врасплох.

К апрелю 1943 года было обнаружено, что уменьшилось содержание продукции в руде центральной части блока, из которого велась основная добыча. Сразу же сказался замедленный темп разведочных и подготовительных работ. На руднике вовремя не занялись внутриблочной разведкой. Даже в марте, когда на руднике уже создался избыток сжатого воздуха, план проходки разведочных выработок не был выполнен.

Коренным образом могло бы изменить положение дел введение в эксплуатацию богатого рудой второго горизонта. Но для этого следовало пройти слепую шахту и провести некоторые другие подготовительные мероприятия, чего тоже сделано не было. В итоге слепая шахта в эксплуатацию могла быть передана нескоро, и горняки были вынуждены вести отработку второго горизонта непроизводительно, имея суженный фронт работ.

На протяжении первых месяцев 1943 года рудник «Днепровский» не выполнял плана. Состоявшееся 19 апреля совещание партийно-хозяйственного актива «Днепровского» подвергло резкой критике недостатки в работе горняков в обогатителей.

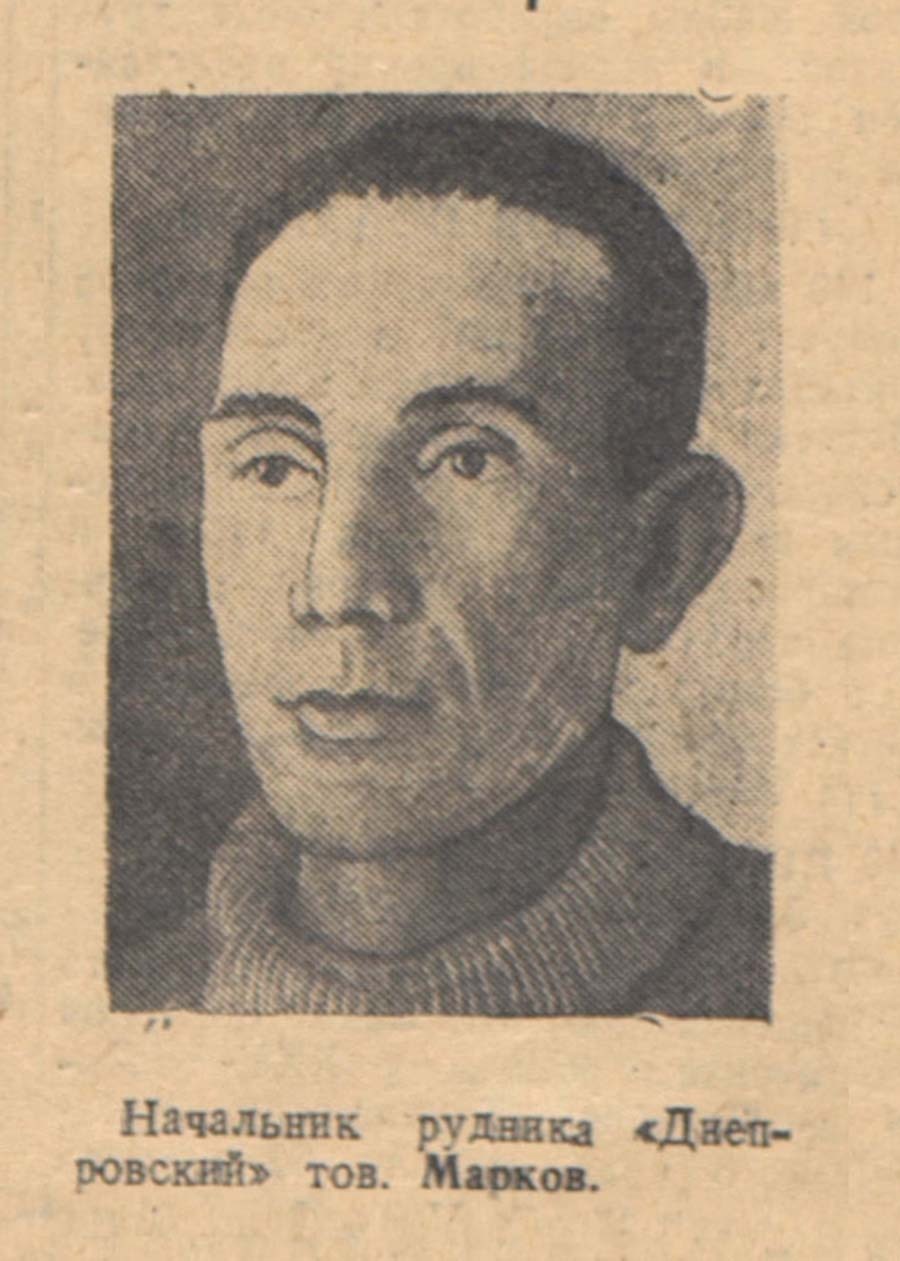

Много вопросов и нареканий было высказано в адрес начальника рудника Маркова и главного инженера Деева. Но претензии предъявлялись не только к ним. Так, был снят со своей должности, как не справившийся со своими обязанностями начальник буровзрывных работ Киселев. Нарекания вызывала работа начальника производственно-технической части Зеленцова, который мало занимался систематическим анализом производственно-технических показателей работы рудника, не выполнял даже прямых поручений, которые ему давали.

Можно сказать, что руководство рудника сделало определённые выводы после проведения совещания и повышенного внимания со стороны руководства Дальстроя.

Коллектив рудника во второй половине апреля начал приближаться к выполнению суточного задания, и руководством было озвучено, что к концу апреля рудник достигнет уровня майского суточного плана, значительно большего, чем апрельский.

Сделать предстояло для этого ещё много. Необходимо было обеспечить полную загрузку обогатительной фабрики № 8 и создать на ней установленный запас руды. Для этого было увеличено число молотков на очистных работах.

Заканчивалась прокладка воздухопроводной магистрали в четвёртой штольне, что позволило расширить фронт разведочных работ и полностью использовать мощность действующих компрессоров. Были установлены лебёдки для подъёма руды из очистных выработок второго горизонта, которые до этого выдавали только штуфной материал.

Лотошная промывка

К концу апреля 1943 года на руднике «Днепровский» значительно увеличилась добыча касситерита с помощью лотков (начальник лотошной добычи рудника «Днепровский» С. Карымов). Число лотошников возросло в два раза, работы велись в две смены. Для сбора и добычи штуфной руды были подысканы наиболее богатые участки, к которым были прикреплены звенья лотошников.

Работа лотошников сводилась к тому, чтобы собирать штуфной материал, дробить его на дробилках, установленных на сопке, и промывать на лотках. Лотошники были распределены по забоям и разведочным канавам, и давали примерно половину суточного задания по продукции. Для добычи штуфного материала выделили четырёх бурщиков.

Был усилен контроль за работой лотошников, наведён порядок в расстановке людей.

Среди работников особенно выделялись своим добросовестным отношением к делу горный мастер Панченко и лотошник Сомов, который выдавал от 200 до 300 процентов ежедневного плана.

К недостаткам, которые тормозили лотошную промывку, можно отнести слабое взаимодействие подразделений и участков. Так, недостаточной была помощь начальника участка Мазура. Лотошникам пришлось очень долго ждать, пока была установлена простая скреперная лебёдка для очистки ямы, из которой они брали штуфовой материал. Над другой такой же ямой лебёдка на конец апреля так и не была установлена, хотя она могла ускорить работу лотошников в несколько раз. Руководители рудника недооценивали значение частичной механизации процесса обогащения штуфной руды, собираемой лотошниками.

Рудник набирает темпы

К концу апреля 1943 года рудник «Днепровский» начал выходить из прорыва. С 23 апреля план выполнялся на 101—102 процента. Особенно хорошо работал участок № 1 (начальник Мазур), выполняющий в эти дни по 190—200 процентов плана по продукции и по объёму руды.

В выходной день 25 апреля все служащие вышли на основное производство, решив дать 40% суточного плана, в результате план был выполнен на 158%. Хорошо работали лотошники под руководством геолога Карымова, в конце апреля они выполняли план на 200%.

На первое место в предмайском соревновании вышел автотракторный парк, который уже 24 апреля выполнил свой месячный план. Производительность труда составила 250%. Лучшие водители парка — Кузнецов, Колесников, Ермаков и Моренко.

Июнь

Возвращаясь к агитации

После апрельских кадровых перестановок на парторганизации, в июне новый секретарь парторганизации Редькин решил проверить, что практически было сделано по принятым решениям. Картина получилась неприглядная — в большинстве общежитий агитаторы не приступали к работе. А там, где и приступили, ограничились в основном читками.

В качестве основной причины плохой постановки агитационной работы на руднике называли отсутствие контроля и руководства. Парторганизация, раскрепив агитаторов по общежитиям, посчитала на этом дело законченным. Между тем, сделано это было формально. Так, агитатор Ольховский работал в дневную смену, а рабочие, к которым он был прикреплён, — в ночную. Отдельные агитаторы даже не знали о поручении, данном им парторганизацией. Например, заместитель секретаря Ермолаев считал себя закреплённым за общежитием водителей, а на самом деле он должен был вести работу среди женщин-домохозяек.

Агитатор Шалдов, прикреплённый к общежитию обогатительной фабрики, пояснял, что за всё это время секретарь парторганизации даже не спросил его, как выполняется партийное поручение.

К слабым сторонам агитационной работы можно было отнести и то, что агитаторы не получали необходимых пособий. Сказывалась старая болезнь рудника — отсутствовала регулярная доставка газет. Несмотря на то, что почтовое отделение расположено от рудника в 25 километрах, газеты к горнякам поступали от случая к случаю.

Июль

Помощь горнякам

На руднике «Днепровский» инициатива помощи горнякам принадлежала женщинам. Ежедневно с 2 часов дня они уходили туда, где требовалась наибольшая поддержка руднику. Женщины работали на добыче металла, помогали переносить с сопки на новое место компрессор «ВВК-200». Когда руднику потребовались шпалы Каримова, Соколова, Азьмук и другие поехали в лес. Заготовив шпалы, они доставили их на сопку.

Организация труда хромала

В конце дня начальник основного участка рудника «Днепровский» Мазур несколько раз подходил к доске, на которой вёлся счёт выданной руде. Итоги не сулили ничего утешительного. К началу смены по бремсбергу было отправлено 14 скипов. Через час эта цифра увеличилась ещё на несколько скипов, но всё равно участок недодал до плана значительное количество руды.

— Чёрт знает что, — в сердцах выговорил начальник участка. — И руда в штольнях есть, и металл хороший идёт, а итог… Вот, поди ж ты!

Именно с участка Мазура направлялся наибольший поток руды на фабрику. В первые три дня июля показатели были выше плановых, но затем они резко нырнули вниз, увлекая за собой и показатели рудника в целом. К середине июля «Днепровский» на протяжении нескольких дней не выполнял плана добычи. Что мешало выполнять план основному участку? Ответ на этот вопрос искали все, на сопке каждый день можно видеть не только работников рудника, но и управления ЮГПУ. Одним словом, недостатка в представителях не наблюдалось, не хватало порядка в организации труда.

… Начальник смены Абрамов долго не мог начать работы. Отпалка руды в ночной смене задержалась из-за несвоевременной подачи взрывчатки. В результате были потеряны драгоценные часы, и рабочие ожидали, пока из штольни не выйдет газ.

Работающие в штольне лотошники, выбирая породу, дезорганизовали выдачу руды до фабрики: пути завалены.

— Не наше дело — заявили лотошники, когда им предложили расчистить пути. — Пусть этим занимаются эксплуатационники.

На участке предстояло дальнейшее расширение горных выработок. Одной из таких была сто двадцатая канава. Накануне начальнику участка приказали форсировать подготовку её к выдаче руды. Об этом же говорилось на совещании в присутствии начальника управления. Для быстрейшей откатки породы нужны были тачки, о также них говорили на совещании. Но на указанное число к 12 часам дня из штольни канавы не было выдано ни кубометра грунта. Рабочие были заняты поисками… тачек! Начальник участка послал их на соседний объект, но там тачек не оказалось. Вернувшись, они продолжали работу… одной тачкой, причём втроём вывезли на расстояние 15 метров за 10 минут одну тачку с породой.

Горный мастер Прокофьев не побеспокоился организовать работу, как следует, и этим пришлось заняться начальнику участка.

Другой важный объект работы участка — лотошная промывка. Выйдя на смену, лотошники зачастую болтались без дела, так как подготовленного материала для них не было, что было упущением начальников смен лотошной промывки Карымова и Алтымбаева.

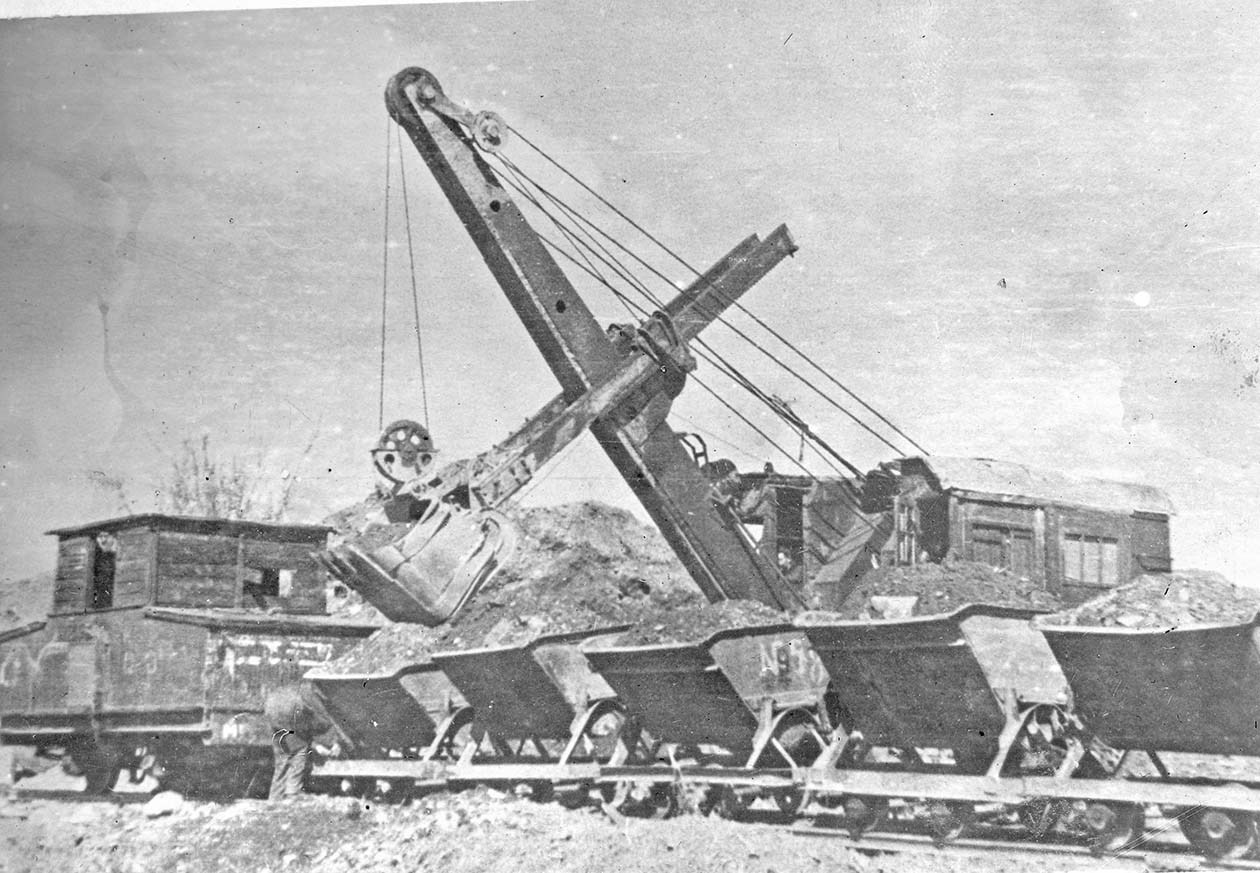

Неповоротливые механики

На выработках рудника «Днепровский» часто можно наблюдать живые иллюстрации к известной песне «Дубинушка». Вагонетка на стрелке завалилась — её поднимала целая бригада. В соседней штольне подключали новый агрегат к электросети — отправляли с известием о том специального посыльного из-за отсутствия телефона и т. п. Словом, на предприятии, которое занимало основное место в программе всего Южного управления, механизация была не в почёте. Когда на отчёте главного механика Азьмука ему задали вопрос: «Когда будет работать на седьмой штольне механический грузчик?»

-— Его ещё надо разобрать и перенести, — ответил Азьмук.

— А когда же вы его разберёте и перенесёте?

— Когда дадут рабочую силу, — также невозмутимо ответил главный механик.

Необходимо было послать рабочих на разборку площадки. Главный механик их направил, но не позаботился снабдить пропуском, и люди весь день просидели на сопке без дела. Свыше месяца назад на прииск пришли поворотные круги. Чтобы это оборудование было доставлено из управления, понадобилось несколько часов. Но дальнейший путь, определяемый расстоянием в полкилометра, растянулся на несколько недель. Поворотные круги были раскиданы у бремсберга, а часть их продолжала лежать на складе.

Управление Юга убедившись, что дальше разговоров дело на руднике не идёт, решило сыграть роль доброго опекуна и взяло устройство конной откатки на себя, поручив это дело строительному прорабству.

На отчёте, который делал главный механик перед общим партийным собранием, вскрылись и другие крупные недостатки. Рудник обладал сильным компрессорным паркам. Но порядка в использовании его мощности пока нет — за июнь коэффициент использования компрессоров составил всего 0,63. За это же время машины простояли в резерве свыше 3 тысяч часов. Многие воздухопроводы имели «шипуны», из-за чего терялось много сжатого воздуха, не хватало даже хомутов для присоединения новых перфораторов.

При расширении горных выработок возникали затруднения с электроэнергией, особенно в пусковые периоды. В то же время о точном графике пуска механизмов никто не беспокоился. По халатности обслуживающего персонала происходили аварии электрооборудования.

Август

И снова к компрессорам

Центральная компрессорная станция рудника «Днепровский» была оборудована компрессорами «Ингерсольд Ранд» общей производительностью в несколько тысяч кубометров в час. Станция обслуживала шесть независимых друг от друга подземных выработок.

Как расходовался потребителями вырабатываемый станцией воздух?

Ежедневно на продувку штолен после отладки шпуров тратилось минимум 6 машино-часов в смену, или 12 машино-часов в сутки, что в денежном выражении составляло 13 рублей в сутки. Если перевести расход энергии на продувку штолен в горючее, то получался расход примерно в 400 кг газойля. Хотя с куда большим эффектом можно вести вентиляцию при помощи хотя бы самых примитивных вентиляторов лопастного типа, которые можно было изготовить на месте, в механическом цеху рудника.

Так, отпалка шпуров на различных объектах происходила в разное время, и когда на одном участке велась продувка штольни, на других участках давление воздуха падало с 6—6,5 атм. до 4.5—5 атм. Это снижало производительность отбойных молотков почти в два раза, а, следовательно, уменьшало количество добываемой породы.

Воздухомагистрали на руднике были выполнены крайне небрежно, без соблюдения технических правил. Много было утечек воздуха, особенно в конечных пунктах, в связи с отсутствием запорной арматуры.

Расход воздуха крайне неравномерный, при одном и том же количестве работающих молотков, чтобы поддержать в магистралях постоянное давление, некоторые машины приходилось запускать и останавливать по пять — шесть раз в смену. Такой режим работы неблагоприятно сказывался на материальной части.

Не лучше было поставлено дело и с заправкой машин горючим, которое находилось под отвалом, на расстоянии в 70 метров от компрессорной. В компрессорную горючее носили в открытых вёдрах, со всеми из этого вытекающими. Между тем этот вопрос можно было решить путём установки полутора-двухдюймового насоса с мотором в 5—6 киловатт, а также резервуара для слива горючего и избежать этим ручной заправки. Мероприятие это могло себя вполне оправдать, так как в сутки моторы компрессоров расходовали большое количество горючего.

Пуск компрессоров осуществлялся посредством электрических стартеров и аккумуляторов. Нерегулярное снабжение электролитом, отсутствие самой необходимой аппаратуры, как ареометр, термометр и вольтметр, приводили к неизбежной порче аккумуляторов. В условиях наступления холодов это могло привести к печальным результатам.

О проблемах на компрессорной станции было известно горным мастерам, начальникам смены и самому начальнику рудника. Однако все, видимо, считали, что неполадки изживутся сами собой.

Геологоразведочные работы

На руднике «Днепровский» план разведочных работ во втором квартале был выполнен только на 80%. Темпы работ в июле и августе были далеки от желаемого.

Наряду с выполнением и перевыполнением тех или иных геологоразведочных работ, почти всюду страдало качество. Так, была неудовлетворительно организована промывка проб на россыпных разведках. Наблюдалось значительное отставание промывочных работ от углубочных, что весьма отрицательно сказывалось на результатах разведки.

Шурфовку россыпей необходимо было организовывать так, чтобы промывка шла параллельно с углубкой. Промывку проб следовало проводить немедленно по извлечению породы из шурфа.

В отдельных случаях отмечалось и низкое качество бурения. Здесь к браку приводила погоня за объёмами. Плохое оформление первичной документации, неправильное проведение опробования проводили к недостоверности материалов буровых работ и делали их непригодными для подсчёта запасов. Как результат — невозможно было вводить в ближайшее время в эксплуатацию новые участки.

Во втором полугодии геологоразведчики должны были сделать упор на максимально эффективное проведение геологопоисковых и разведочных работ. Необходимо было отказаться от укоренившейся у многих геологов и разведчиков практики погони за выполнением объёмов без всякой зависимости от их эффективности.

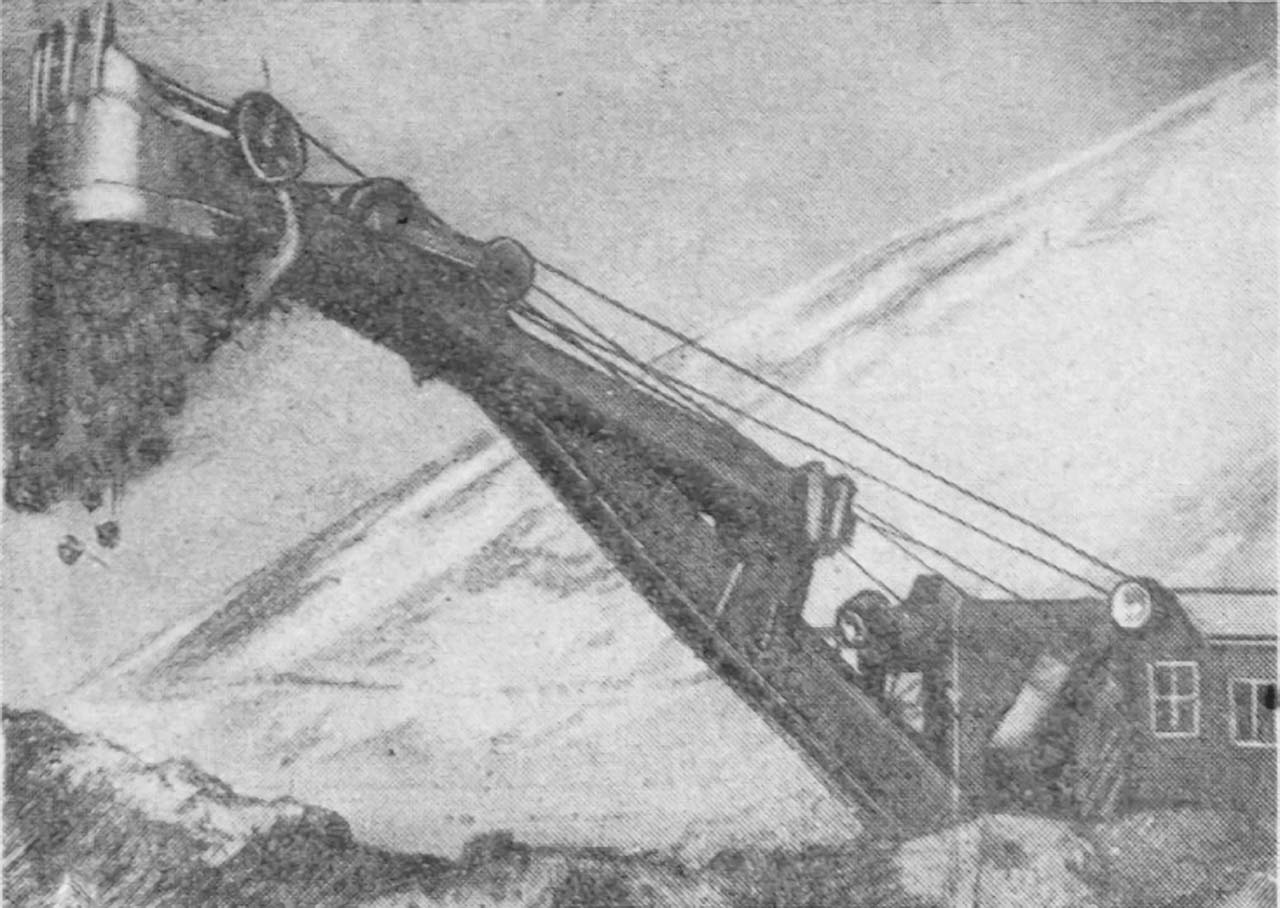

Скреперы на рудных разработках

Летом 1943 года на рудных разработках началось широкое применение механизации. В июле установлены скреперы на разведочных работах 7-й, 11-й штолен и штольни № 3-бис. Применение скреперов сразу увеличило скорость проходки: в отдельные дни она составляла до 3 метров в сутки. Используя опыт работы скреперов на этих штольнях, решено установить скреперы на 179-й канаве для снятия делювиального слоя. В первой половине августа шёл монтаж установки, подводилась электромагистраль. В середине августа планировалось запустить скрепер в эксплуатацию.

В честь побед Красной Армии

Успешное наступление войск на Брянском и Харьковском направлениях вызвал большой подъём среди горняков и обогатителей рудника. На высоком уровне проходило соревнование бурщиков, которые боролись за право быть двухсотниками военного времени. Соревнуясь с другими, бурщик Зайцев не уходил из забоя до тех пор, пока не обуривал всей площади. Его показатели — 179%, были одними из лучших на руднике.

Отлично работал другой бурщик — Громейчук, выполнявший план на 174 %. При отсутствии победита Громейчук успешно освоил работу калёными бурами.

Соревнование бурщиков вызывало подъём среди рабочих других профессий. Большую известность завоевал на руднике крепильщик Курносов, выполнивший план на 150%. Среди, лотошников наибольшие показатели имели Александров и Лучинкин, которые давали ежедневно свыше двух норм.

Сентябрь

Строительство на руднике

Помимо объектов жилищно-коммунального строительства на руднике возводились и промышленные здания: компрессорная, электростанция, склад взрывчатых веществ, рудоприемные бункера на горнорудных участках.

Существенным затруднением в строительстве было отсутствие на руднике стекла. Окна временно затягивались тонкой белой материей.

Энергоснабжение

В сентябре 1943 года работники Хетинской электростанции готовились к снабжению энергией рудника «Днепровского». Капитально был отремонтирован один дизель, готовился на капитальный ремонт другой, ремонт которого электрики обязались окончить раньше срока. Своими силами велись монтажные работы по устройству фидерной шестикиловольтной ячейки и прокладки кабеля от Хетинской электростанции до подстанции «Днепровского».

Ноябрь

И снова срыв плана

В ноябре 1943 года на руднике «Днепровский» снова перестал выполняться план по добыче касситерита. Одной из причин срыва плана стало отставание электромеханической службы.

Необходимо было форсировать работы на четвёртом рудном теле. Для этого требовалось поставить компрессор. Установить его поручили механикам, которые сами назначили срок пуска. Но в установленное время компрессор не был пущен — камнем преткновения оказался кабель.

Главный механик послал за ним на техсклад, но кабеля там не нашли. Тогда установили, что линию можно подвести ближе и обойтись тем количеством кабеля, которое есть на участке. Так и сделали.

Однако компрессор продолжал стоять — не хватало мощности мотора. Занялись его перестановкой. Тут оказалось, что новый мотор установлен неправильно, имеет обороты в разные стороны с компрессором. Затем поломался рубильник и порвался ремень. В результате на вершине сопки, где шли работы по установке компрессора, собрался весь штат механиков. «Объединённому консилиуму» пришлось разрешить ещё ряд вопросов, показавших неорганизованность механиков.

Показателен был случай с воздухопроводом на участке, которым руководил Матронин. Вопрос о его неисправности даже ставился на обсуждение партийного бюро. Но на другой день после заседания партбюро участок не работал всё из-за тех же трубопроводов — порвалось соединение. Своевременно заменить трубы и предупредить простой участка механики не позаботились.

осенью 1943 года главным механиком рудника был назначен Жигин. Но положение на руднике сильно не изменилось, по его словам, основная проблема была в отсутствии кадров.

А с кадрами механиков дела обстояли неблагополучно. Так решили оздоровить руководство на одном участке. Прежнего механика сняли, на его место назначили слесаря, который, как на другой день обнаружил главный механик рудника, не мог отличить резьбы и правильно определить размер ключа. Вдобавок к этому, вновь назначенный механик привлекался к ответственности за нарушение трудовой дисциплины…

Механики и горняки сосуществовали отдельно друг от друга, как два лагеря. Пример — горный мастер целую ночь искал механика для того, чтобы тот выключил рубильник вентилятора. Сделать это сам он не пожелал — для этого, мол, есть механики.

На участках мало занимались вопросами механизации. Много шума было при внедрении скреперов, а результаты получились печальные. Скреперы простаивали или работали с неполной нагрузкой. И тут механики кивали на горняков, а горняки на механиков.

Существовал ещё один камень преткновения — работа буро-заправочной, место, где шла заправка буров и фактически, во многом решалась судьба плана. Но механики отказывались от какого-либо руководства буро-заправочной, а горняки тоже считали, что это дело их не касается.

Одним словом, работа механической службы рудника требовала коренной перестройки.

Ноябрь

Лесозаготовительный участок

На лесозаготовительном участке рудника «Днепровский» на ноябрь 1943 года работало 35 человек, которые проживали в недопустимыех условиях. Жили лесорубы в тесном бараке, без окон. На 35 человек было только 16 топчанов, половина людей спала на полу. Общественное питание организовано не было, каждый готовил себе пищу в бараке на печке в консервных банках, котелках и т. д.

Руководство рудника ни разу не заглянуло в этот барак, несмотря на то, что в лесу бывали и заместитель начальника рудника, и председатель рудкома.

В конце сентября рабочим объявили, что приедут заместитель начальника рудника Брыкин и председатель рудкома Бахур, для проведения беседы и решения вопросов быта.

Вечером гости зашли в барак. Беседа началась со слов: «У кого есть ко мне вопросы?». Вопросов было много: организуют ли ремонт обуви, можно ли получить аванс, будет ли организовано общественное питание? На все эти вопросы Брыкин не смог дать никакого ответа и ограничился оскорбительной площадной бранью по отношению к присутствующим.

Итоги года

Согласно отчёту ЮГПУ за 1943 год, годовой план рудником «Днепровский» был выполнен всего лишь на 59%. Убытки за отчётный год по основной продукции рудника составил 1.686.000 рублей.

За 1943 год на руднике «Днепровский» были построены и сданы в эксплуатацию:

- компрессорная на 4 компрессора ВВК-200,

- компрессорная на 6 компрессоров «Ингерсоль-Ранд»,

- бурозаправочная,

- расширена мехмастерская,

- сортировочная с бункером,

- склад взрывчатых веществ на 32 тонны,

- караульное помещение при складе,

- 2 помещения нарядных,

- сушилка и патронировка,

- автогараж участка на 2 машины,

- электростанция на 8 дизелей.