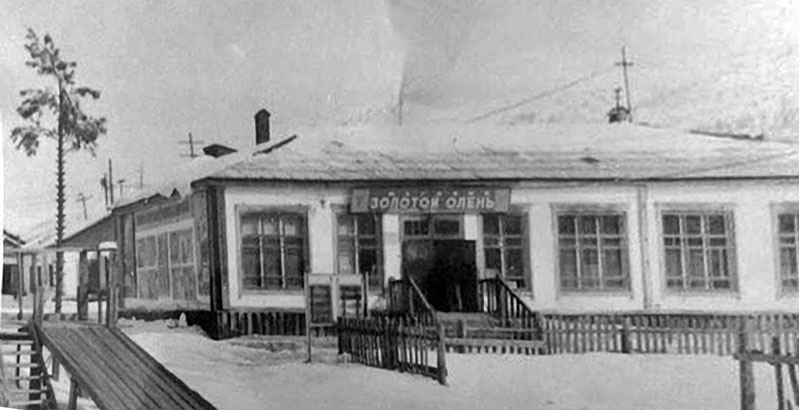

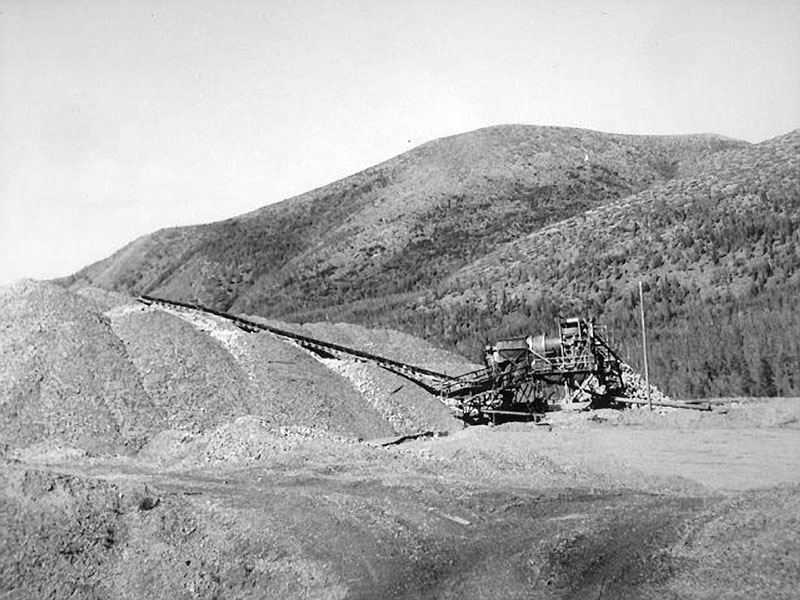

Колымское золото. Фото из свободных источников.

С момента начала добычи золота Дальстроем на Колыме были выпущены десятки приказов, распоряжений и указаний, посвящённых сохранению и транспортировке добытого золота. Но порой буйство стихии, неисправности техники, злой умысел и человеческое разгильдяйство приводили к рождению очередной истории, были или небылицы о пропавшем золоте и несметных сокровищах. Вот о такой истории и пойдёт речь…

Началось всё на исходе короткого колымского лета, когда белые мухи уже начали наведываться в центральные районы Колымы.

1950 год

В начале сентября 1950 года работники золотоприемной кассы прииска «Ветреный» готовили добытый метал к отправке в столицу Тенькинского горнопромышленного управления — посёлок Усть-Омчуг. Золото упаковывали в двойные брезентовые мешочки, опечатывали и готовили необходимые документы.

Отправка спецгруза общим весом в 56 кг 118 грамм и стоимостью в 2432 тысячи рублей с прииска «Ветреного» была намечена на 16 сентября 1950 года.

Отправка спецгруза

Сопровождать золото были назначены старший инспектор отдела кадров и спецчасти золотоприемной кассой прииска «Ветреный» Кузнецов Николай Гаврилович, курьер прииска «Ветреный» Бабков Аким Григорьевич и старшина Тенькинского ВСО Потатин Николай Иванович. Известно, что старшина был вооружён винтовкой, сведения о наличии оружия у других членах группы найдено не было.

Путь предстоял не самый близкий, да и колымская осень тёплом не баловала. Сопровождающие были одеты соответственно погоде, что позднее, скорее всего, сыграло свою печальную роль в событиях.

Помимо груза, сопровождающие в дальнюю дорогу прихватили мешок с продовольствием и личные вещи.

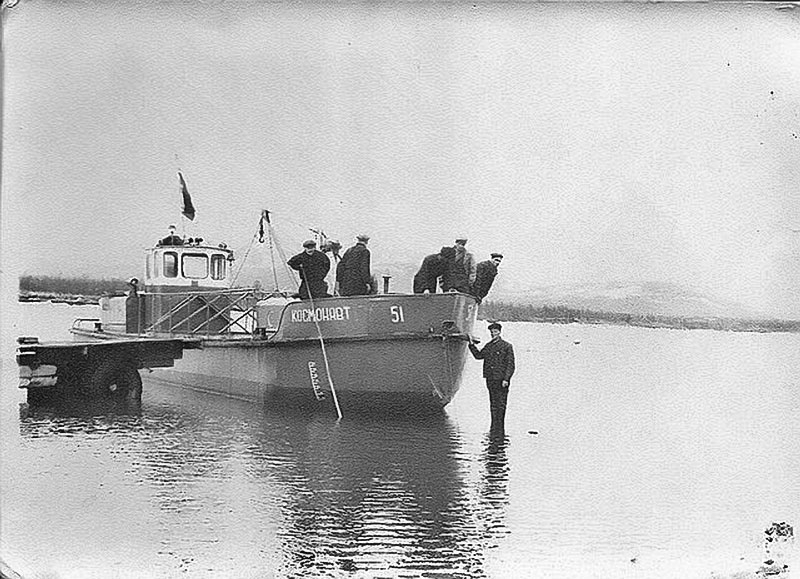

Стоит сказать, что в те времена, когда до образования Колымского моря было далеко и посёлок Ветреный не был под водой, круглогодичного сообщения между посёлком Ветреный и Тенькинской трассой не существовало. Грузы, в основном завозились в зимнее время, когда Колыма была скована льдом. Летом для переправы через реку Колыма с одного берега на другой курсировала лодка.

В начале своего путешествия группе со спецгрузом предстояло переправиться от посёлка Ветреный на левый берег реки Колыма, на лодке с перевозчиком Михайловым. Добавлю, что в этот день, судя по документам, был сильный ветер и шёл снег.

В районе обеда 16 сентября 1950 года, лодка со спецгрузом и сопровождением покинула правый берег и двинулась в путь…

Катастрофа

Но до противоположного берега суждено было добраться только перевозчику Михайлову, лодка с сопровождающими и золотом сгинула в снежном хороводе.

На допросе Михайлов показал, что примерно в 14 часов 16 сентября 1950 года на расстоянии 60 метров до левого берега, лодку залило водой, в результате чего она перевернулась и все оказались в воде. О дальнейшей судьбе спецгруза и его сопровождения перевозчик ничего сказать не смог.

При расследовании инцидента проверялось несколько версий происшедшего. Одна из которых говорила о том, что охрана была убита, золото похищено, а катастрофа была лишь уловкой замести следы преступления.

Чудом спавшемуся Михайлову ещё предстояло доказать, что это был несчастный случай, а не разбойное нападение с хищением золота с удачной инсценировкой… Как-никак на кону стоял большой куш — 56 килограмм золота… Забегая вперёд, стоит сказать, чтобы снять все подозрения в злом умысле с перевозчика потребовался не один месяц…

По горячим следам

Огласке случившееся предавать не стали, что, в свою очередь, привело к ряду курьёзных ситуаций и в целом затруднило ведение поисковых операций. В ходе разыскных мероприятий было установлено следующее.

16 сентября 1950 года, примерно через два часа после аварии, идущие с Санга-Талонского разведрайона на прииск «Ветреный» Огарков Н.Е. и Караулов М.В. в семи километрах от места аварии заметили плывущую по реке наволочку и привязанный к ней мешочек, вслед за ним большой мешок и булку хлеба, а через 5–10 минут спустя увидели плывущую вниз по течению перевёрнутую вверх дном лодку.

Не зная о катастрофе и из-за отсутствия плавсредств Огарков и Караулов вытащить лодку на берег не смогли.

18 сентября 1950 года сплавлявшиеся вниз по течению на кунгасе граждане Кныш В.И., Найденов Н.Е и заключённые Скакалкин А.Н., Головин Ф.А., Соколовский Е.А. и Николаев Н.Г. в 37 километрах от места происшествия (в четырёх километрах выше по течению устья реки Кюель-Сиен) обнаружили перевёрнутую вверх дном лодку и около неё мешок с продуктами, причём на тросе к лодке был привязан ещё один разорванный мешок.

Не зная об аварии, экипаж кунгаса «национализировал» найденные продукты, а саму найденную лодку привязали к кунгасу, пытаясь увести её вниз по течению. Одним словом, поступили как благородные пираты… Но так как лодка-найдёныш была разбита и затрудняла сплав кунгаса, её отвязали и пустили в свободное плавание вниз по течению реки.

Поиски оперативных групп

Удивительно, но фактически активный поиск пропавшей лодки с золотом и группой сопровождения был начат только через шесть дней после катастрофы (с 22 сентября 1950 года — О.В.) и драгоценное время было упущено.

С 22 по 25 сентября 1950 года две оперативных группы по 3 человека в каждой производили поиск по обоим берегам реки Колыма от места аварии вниз по течению реки на 10 километров. Опергруппами ничего обнаружено не было. Сторож командировки Кюель-Сиен передал опергруппе найденные им вещи и полотенце, принадлежавшие Кузнецову.

С 25 по 29 сентября 1950 года были высланы две опергруппы по обеим берегам реки вниз по течению от места аварии на 41 километр, в результате поисков опергруппами ничего обнаружено не было.

с 26 по 27 сентября 1950 опергруппа в составе 8 человек обследовала левый берег реки Колыма в районе аварии вниз по течению на 3 километра. Поиски результатов не принесли.

30 сентября на левом берегу реки Колыма в 300 метрах от места аварии в 60 метрах от берега была обнаружена на косе, на глубине полутора метров чёрная бутылка со спиртом.

2 октября 1950 года в 20 метрах от берега и в 30 метрах от старой углежожки, на глубине 1,5 метра была обнаружена винтовка № 104659, принадлежавшая старшине Потанину, заряженная четырьмя патронами.

6 октября 1950 года опергруппа в составе из четырёх человек, следуя по правому берегу реки Колыма, между первым и вторым порогами обнаружила лодку, на которой перевозился спецгруз.

Кроме того, 9 октября 1950 года были направлены две оперативно-разыскные группы по 3–4 человека по обоим берегам реки от места аварии до Колымского моста, причём опергруппы взяли с собой заключённого Николаева, знающего место обнаружения лодки после аварии. Осмотром берегов и указанного Николаевым места обнаружения лодки после аварии — ничего обнаружено не было.

Работа водолазов

Кроме прочёсывания берегов опергруппами, были организованы водолазные работы по поискам затонувшего груза, которые велись на протяжении с 1950–1952 годов.

В 1950 году водолазные работы по поискам спецгруза начались с 23 сентября. Поиски были начаты водолазной станцией Нагаевского торгового порта в районе вероятного места аварии, указанного перевозчиком Михайловым, а с 22 октября к водолазам НТП подключилась водолазная станция воинской части № 15194, причём военные водолазы большей частью работали подо льдом в районе прижима электростанции и второго прижима на левом берегу, ниже электростанции прииска.

За период водолазных работ в 1950 году было обследовано в районе аварии 43 900 м2 дна реки, в районе обнаружения винтовки — 1 360 м2 (винтовка была обнаружена во время поиска с лодки) и подо льдом — 5 900 м2. В районе электростанции просмотрено подо льдом 25 340 м2, в районе второго прижима просмотрено подо льдом 30 680 м2.

Из акта водолазных работ НТП от 2 декабря 1950 года: «Во исполнении приказа начальника Дальстроя группа Нагаевского торгового порта в составе трёх человек — старшины Рева и водолазов Новоселова и Касьянова прибыли на прииск Ветреный 22 сентября 1950 года. 23 сентября были начаты работы в районе аварии. В указанном районе водолазами осмотрено чистой площади 51160 м2 и повторной проверкой площадь 12880 м2.

Водолазы дают гарантию за 2 и 3 участки поиска, что в этих районах золота обнаружено быть не может. В отношении 1 участка, где произошла авария, хотя площадь водолазами просматривалась дважды, водолазы НТП гарантии об отсутствии золота не дают. 1 район просматривался при плохой видимости и сильном течении и скалистом грунте».

Геологи в помощь!

Осенью 1950 году к работе поисковых групп и водолазов также было решено подключить и геологов. Из приказа № 771 начальника ГУСДС от 15 ноября 1950 года: «

§ 1.

с 20 ноября 1950 года приступить к зимним геофизическим работам на реке Колыма и закончить их в срок до 25 января 1951 года.

Технический проект работ, представленный Геологоразведочным управлением дальстроя — утвердить.

§ 2.

Все расходы, связанные с проведением указанных работ, отнести за счёт ТГПУ Дальстроя.

§ 3.

Обязать Геологоразведочное управление обеспечить зимние геофизические работы кадрами специалистов-геофизиков, специальной аппаратурой и специальными техническими материалами, необходимыми для выполнения собственно геофизических работ.

Расходы по этим статьям, предусмотренные сметой Геологоразведочного управления ДС в сумме 63637 рублей — утвердить».

Но, несмотря на то, что этот приказ был подписан только 15 ноября 1950 года, геофизический отдел Дальстроя уже в октябре проводил эксперименты по поводу возможности обнаружения золота на дне водоёма геофизическими способами, для чего был проведён ряд экспериментов, и составлен акт испытаний, датируемый 30 октября 1950 года, где говорилось следующее: «

I. В течение 28 и 29-го октября 1950 года группой геофизиков в составе Сафронова Н.И., Скороходова Л.М., Соколова И.Н. и Осипова А.П., в обстановке близкой к реальной, именно на реке Детрине, производились опыты по выяснению возможности обнаружения геофизическими методами затонувшего в реке Колыме ценного груза.

II. Объект поисков обладает высокой электропроводностью, магнитные свойства отсутствует, находится в продолговатых мешочках максимальными размерами каждый 20x12x7 см, объёмом около 1300 см3.

III. Исходя из основного физического свойства искомого объекта — высокой эл/проводности, единственно принципиально применимой из известных геофизических методик в данном случае является электрометрия.

IV В качестве указанного метода была опробована электрометрия на переменном токе 80 герц, от рудного генератора по методу измерения отношений средних градиентов. Работы производились на полевом электро-поисковом комплекте № 5 Верхне-Колымского РайГРУ.

V. Работы производились над моделью в натуральную величину, заполненной металлическим скрапом, помещённой на дно реки Детрин на глубину примерно полметра.

Результаты опытов

Во всех произведённых опытах чётких индикаций от модели объекта, на практически приемлемых расстояниях от модели (хотя бы на 20–25 см.) — не получено.

Установлено мешающее влияние водной среды, проникающей в приёмные провода и вызывающей индукционно-емкостные помехи, особенно ощутимые при применяемых малых размерах поисковой установки.

Выводы и предложения

На основе результатов опытов единственно возможным правильным решением является:

- намеченный выезд в район прииска «Ветреный» в настоящий момент не производить;

- произвести дополнительные опыты на переменном токе с установкой, защищённой от проникновения воды и специальным приёмником, имеющий компенсационное устройство для устранения мешающих индукционно-емкостных эффектов;

- опробовать электрокароттажную установку на постоянном токе;

- привлечь к поискам прибор типа «Миноискатель».

Указанные мероприятия равнее произвести в Магадане, при геолого-разведочном управлении ДС, с окончательным решением вопроса о возможностях и условиях применения геофизических методов к решению указанной задачи не позднее 12 ноября 1950 года».

Акт был подписан начальником Т.О. ТГПУ Потаповым О.И., начальником геофизического отдела ГРУ ДС Сафроновым Н.И., ст. инженер-геофизик ГРУ ДС Скороходовым Л.М. и старшим инженером-геофизиком ВК РайГРУ Соколовым И.Н.

Исходя из акта, можно сделать вывод, что в конце октября у геофизического отдела Дальстроя не было аппаратуры, способной обеспечить успешные поиски пропавшего золота прииска Ветреный.

Но приказ № 771 начальника ГУСДС необходимо было реализовывать и партия Приморского РайГРУ под руководством инженера Зуева приступила к поискам геофизическим методом с 18 ноября 1950 года, которые проводила по 20 января 1951 года.

Обследовался район выше места аварии на расстоянии 500 метров и вниз по течению, до места аварии.

Работа партии инженера Зуева состояла в протаскивании 50-метрового кабеля по дну реки и последующей отметкой на приборах, в случае обнаружения металла.

Но в начале января 1951 года на реке Колыма произошло частичное промерзание воды до грунта, причём подо льдом образовалась торосы, и протаскивание датчика подо льдом стало невозможным.

Работы зимней геофизической партии были прекращены согласно приказу № 026 от 19 января 1951 года, подписанного зам. начальника Дальстроя Кузнецовым: «В связи с большим ледяным покровом на р. Колыма (до 1,5 метров), и промерзанием руслового потока на значительной площади русла до дна (до 50–70% живого течения реки) — зимняя поисковая работа даёт крайне малую производительность, и результаты не гарантируют от пропусков объектов, приказываю:

§ 1.

Зимние геофизические работы на р. Колыме прекратить с января года до после-весеннего паводка.

§ 2.

Вменить в обязанность руководству работ прииска произвести проверку установленных поисковым комплектом указаний».

Во исполнение этого приказа была проведена проверка полученных данных геофизической партией, что было оформлено соответствующим актом. Из акта о проведённых работах, подписанного в январе 1951 года: «Зимняя партия геофизическая партия Приморского РайГРУ под руководством Зуева Г.М. производила поиски на реке Колыма в районе прииска Ветреный согласно приказу начальника Дальстроя № 171 от 15 ноября 1950 года.

22 января 1951 года на реке Колыма у посёлка Ветреный был произведён просмотр через лунки и канавы на реке 14 аномальных участках, обнаруженных партией, согласно показаниям приборов.

При визуальном осмотре через лунки и канавы было обнаружено несколько кусков провода, кусок железного прута, железная скоба и железный штырь».

За время работы было обследовано 2 150 м2 дна реки.

Просмотр дна

Наряду с водолазными работами одновременно производился осмотр левого берега в районе аварии до переката с лодок, где 3 октября 1950 года была обнаружена винтовка.

С 19 октября 1950 года, после замерзания реки Колыма, дно у правого берега реки на перекате (ниже места аварии) просматривалось через лунки, пробитые во льду. Общая площадь просмотра через лунки составила 24 220 м2.

По итогам поисков в 1950 году

Проведённые поиски вышеуказанными способами положительных результатов не дали и были закончены:

- просмотр с лодок ввиду замерзания реки 15 октября 1950 года;

- водолазные работы прекращены 3 ноября 1950 года в связи с тем, что пространство свободной воды подо льдом ( вследствие промерзания и утолщения льда) уменьшилось и не дало возможности производить дальнейшие водолазные работы;

- просмотр лунками закончен 14 февраля 1951 года вследствие выхода наледей глубиной до 60 сантиметров в районе поисков.

В результате поисков в 1950 году была найдена только сама лодка, часть личных вещей Кузнецова и винтовка старшины Потанина. Судьба пропавшего золота и группы сопровождающих оставалась неизвестной…

Несмотря на неудачи поисков 1950 года, руководство Дальстроя и ТГПУ было полно решимости продолжить поиски пропавшего металла и ещё в 1950 году начало разрабатывать комплекс мероприятий для обеспечения работ на 1951 год.

Из приказа № 22 по ТГПУ от 22 ноября 1950 года: «В соответствии с указанием министерства Внутренних Дел Союза ССР поиски пропавшего металла прииска «Ветреный» должны быть продолжены и с наступлением весны 1951 года развёрнуты водолазные работы.

В целях проверки возможности уноса водой пакетов с металлом в естественных условиях реки Колымы приказываю:

§ 1.

Начальнику прииска «Ветреный» Милованову в соответствии с прилагаемым проектом уложить на дно реки через пробитые во льду реки Колыма лунки, мешочки с мелкими кусками железа весом по 5–10 килограмм.

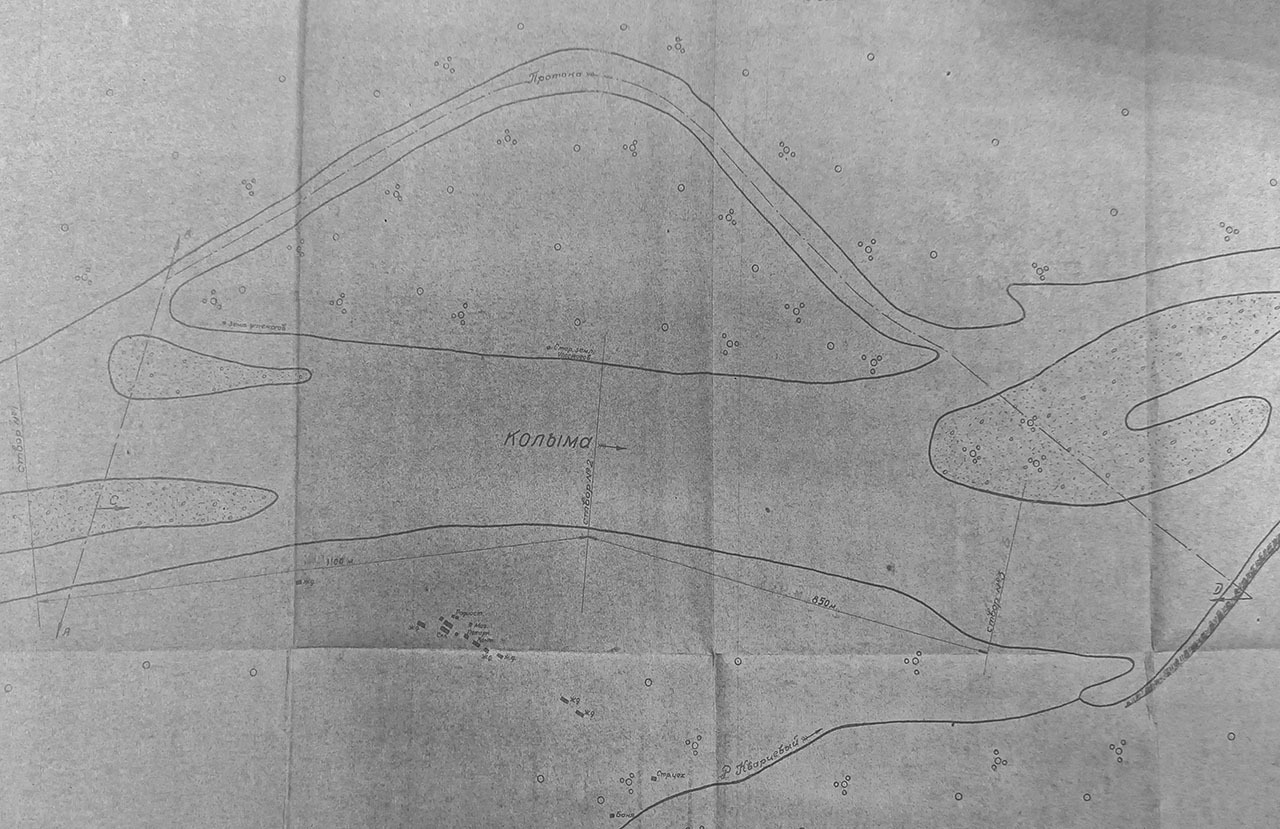

Укладка металла должна производится в трёх указанных на плане створах, в лунки пробитые на расстоянии 3-х метров друг от друга.

Места укладки должны быть зафиксированы инструментальным путём, с привязкой к установленным на берегу реперам и нанесены на план. Все мешочки, укладываемые на дно, должны быть занумерованы и занесены в ведомость, с указанием их веса. Укладка мешочков должна производиться таким образом, чтобы рядом расположенные мешочки имели разный вес по 5 и 10 килограмм.

§ 2.

Проверку сноса мешочков с металлом силой течения воды реки Колыма произвести в весенне-летний период 1951 года в период, когда уровень воды в реке будет соответствовать уровню воды, имевшему место 16 августа 1950 года — в момент аварии.

§ 3.

Начальнику прииска «Ветреный» Милованову до 15 декабря 1950 года, организовать доставку лодки, с которой произошла авария, на прииск и сохранить её для проведения экспериментов в весенне-летний период 1951 года.

§ 4.

Для проведения опытов по сносу пакетов с металлом, а также и других опытов по выявлению возможных мест нахождения металла назначить комиссию в составе:

- председатель — опер. уполномоченный прииска Коротков;

- главный маркшейдер управления Матвеев;

- начальник ОЛП капитан Вишневский».

1951 год

Забегая вперёд, надо сказать, что работа оперативных групп по берегам реки Колыма была продолжена и в 1951 году, но результатов не принесла. В 1952 году группы на поиски уже не высылались.

В 1951 году особые надежды возлагались на осмотр дна реки Колыма, на что и был сделан основной упор в работе.

Подготовка к новым поискам в 1951 году началась уже в январе, что нашло своё отражение в приказе № 02 по ТГПУ от 4 января 1951 года: «Проверкой установлено, что до сего времени начальником прииска «Ветреный» тов. Миловановым не выполнены § 1 и § 3 моего приказа № 093 от 22 ноября 1950 года. Приказываю:

§ 1.

Начальнику прииска «Ветреный» тов. Милованову до 15-го января 1951 года организовать доставку лодки на прииск и обеспечить её сохранность.

§ 2.

Начальнику прииска «Ветреный» тов. Милованову в соответствии с выданным проектом, организовать и провести работу по укладке мешочков с мелкими кусками железа весом по 5 и 10 кгр. до 20 января 1951 года.

…

§ 4.

Обязываю начальника прииска тов. Милованова проведение указанных работ взять под свой личный контроль и об исполнении их доложить мне рапортом».

Укладка опытных мешочков с грузом

После такого «китайского» предупреждения от начальника ТГПУ прииск «Ветреный» приступил к выполнению пунктов приказа.

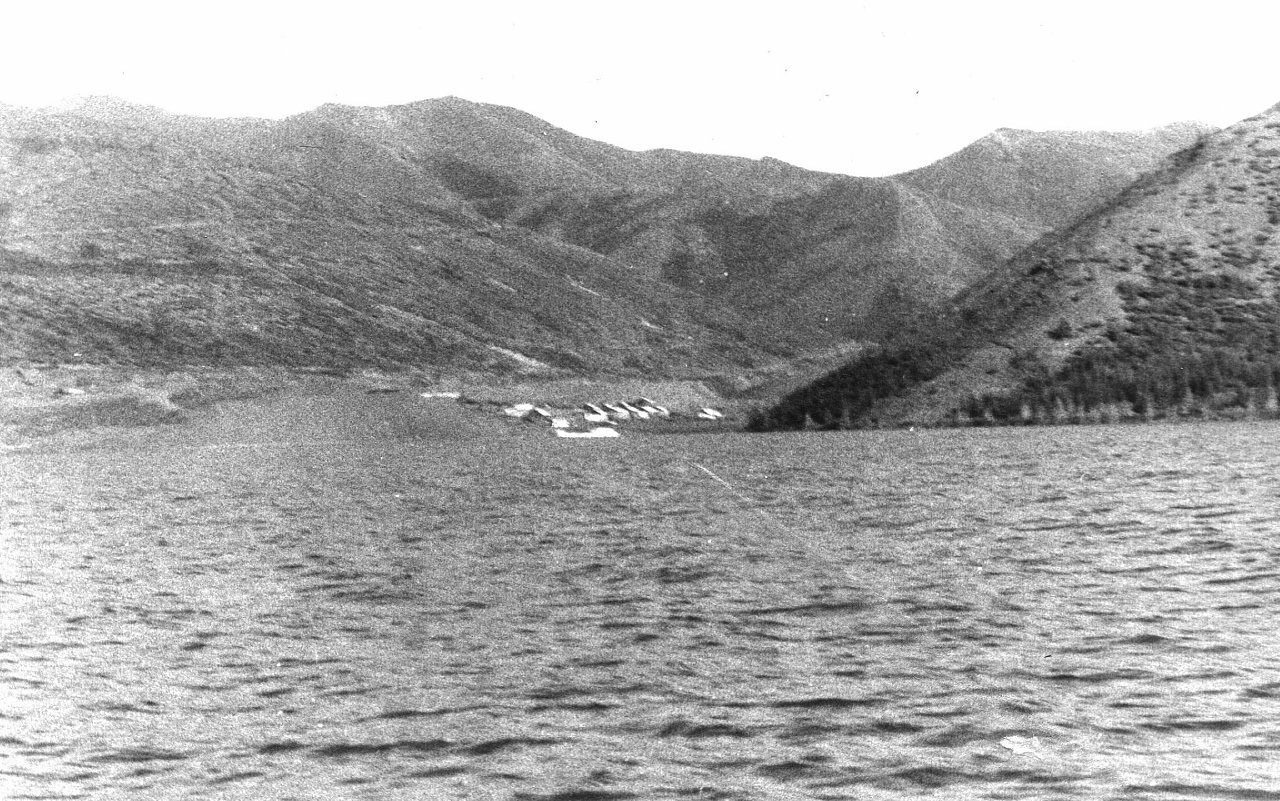

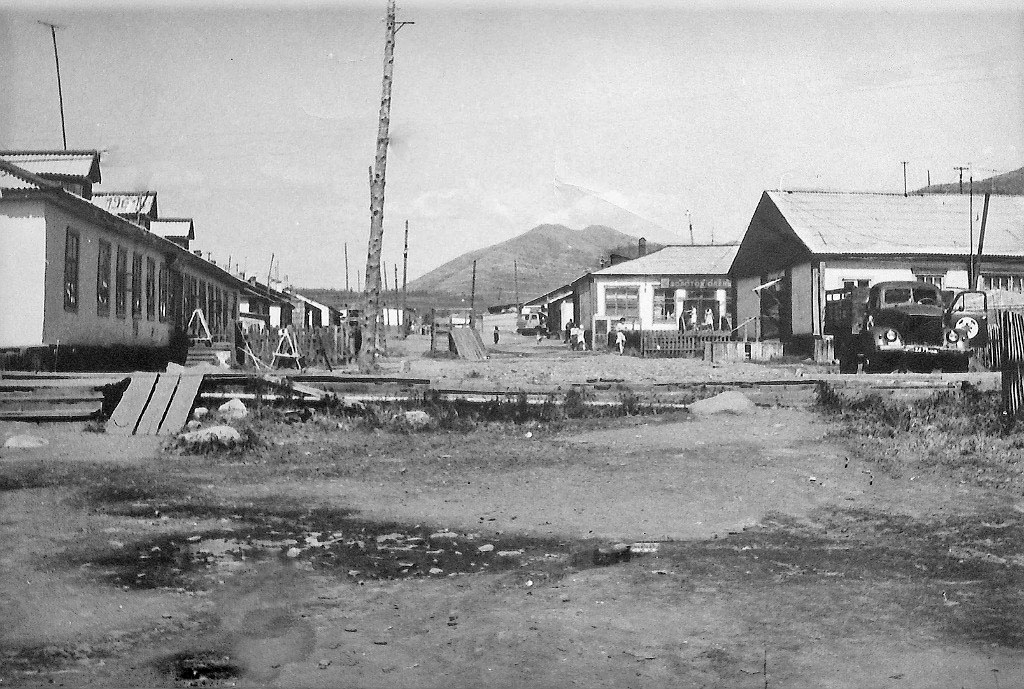

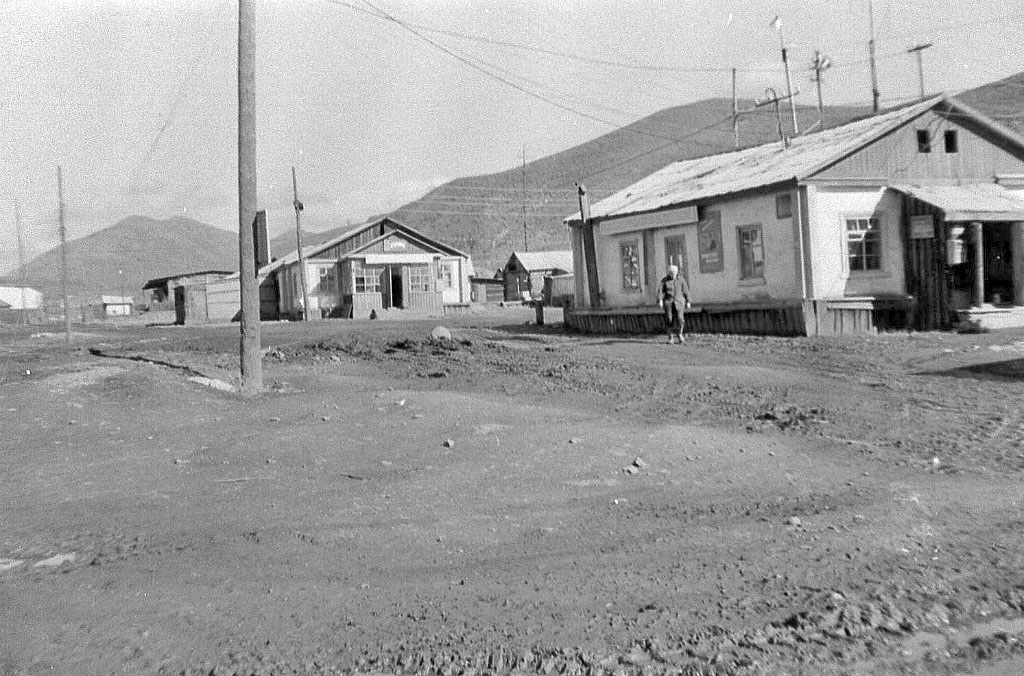

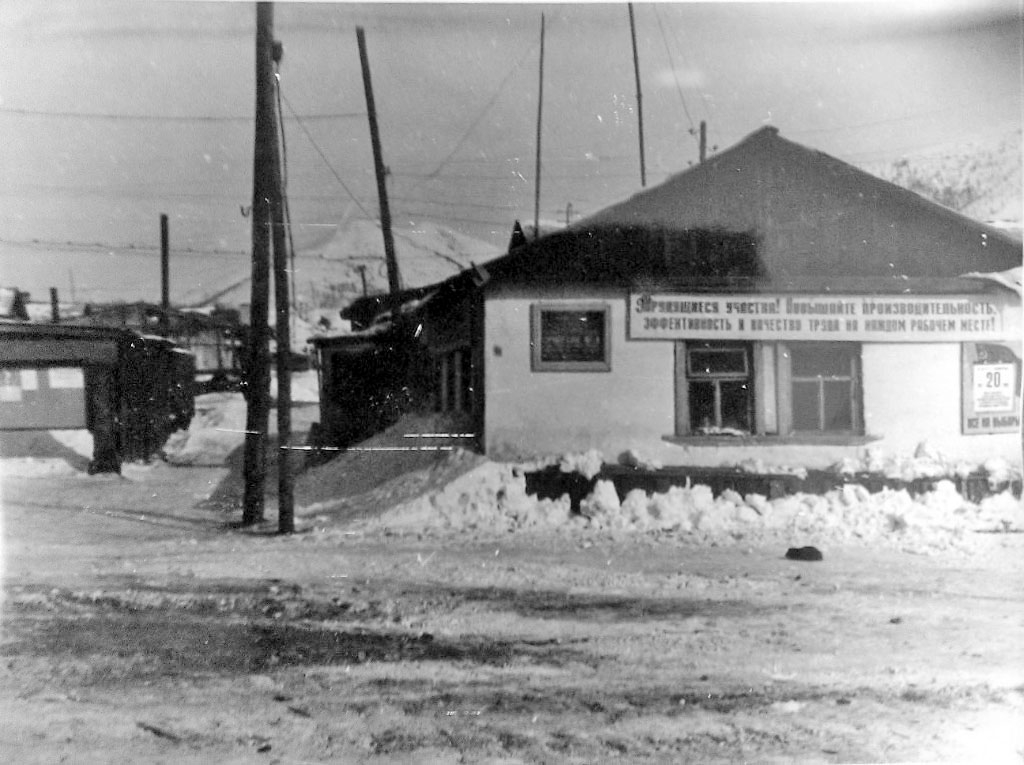

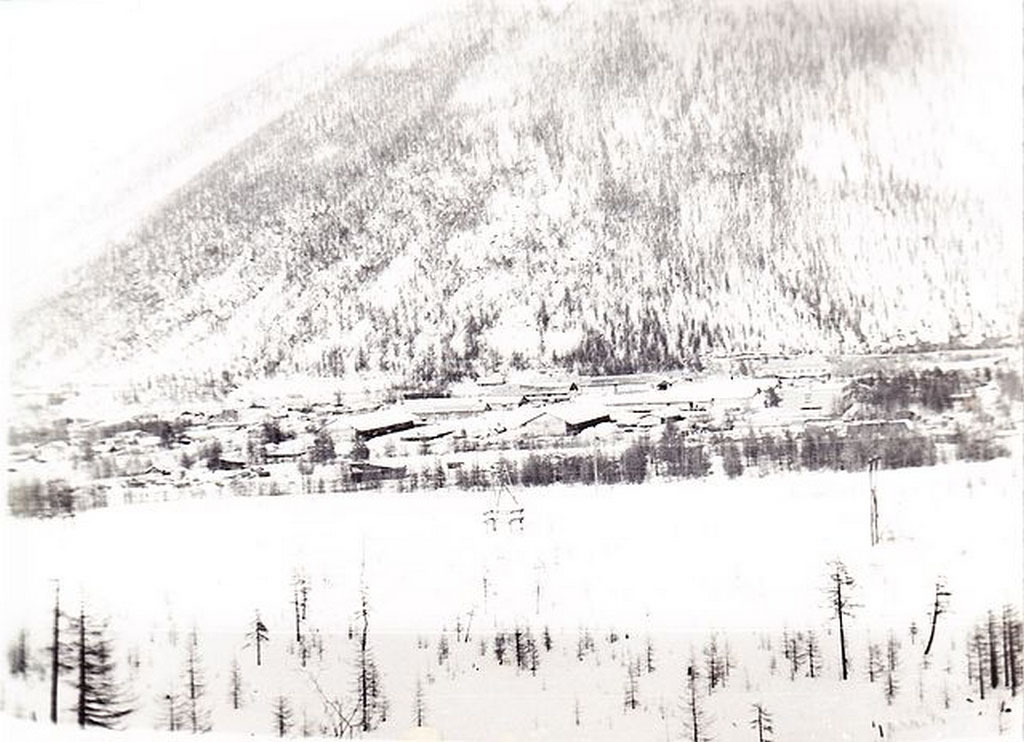

Место, где происходили основные события у посёлка Ветреный. Фото из архивов ГАМО.

В январе 1951 года во исполнение приказа начальника ТГПУ инженер-полковника Волкова№ 093 от 26 ноября 1950 года, были начаты работы по спуску мешочков, заполненных железом, весом по 5 и 10 килограмм. Мешочки были уложены по створам на дно реки, согласно плану ПТО ТГПУ.

По первому створу, расположенному на перекате выше места аварии, уложили 16 мешочков через 3 метра, весом по 5 и 10 кг, через один с порядковыми номерами с № 40 по № 58.

По второму створу, расположенному в районе аварии, было уложено 39 мешочков, весом по 5 и 10 кг, через 3 метра, с № 1 до № 39.

По третьему створу, расположенному на перекате ниже аварии, было опущено 10 мешочков с номерами № 59 и № 73. Кроме того, ниже створа № 3 на 5 метров опущены мешочки в створе 3а в количестве 10 штук с номерами от № 68 и по № 82, через 3 метра.

Всего на дно реки по створам было опущено 75 мешочков, на которые составлена ведомость с указанием номера мешочка, веса и привязки к реперу закреплённого по берегу реки, а также карта расположения створов.

Административный ресурс

15 апреля 1951 года выходит приказ № 00137 по ГУСДС, который подвёл итоги расследования инцидента при транспортировке золота и наметил дальнейшие меры по его поискам: «Несмотря на неоднократные приказы и указания, всё же в 1950 году имели место случаи грубейшего нарушения транспортировки золота. Отдельные руководители допускали транспортировку золота без надлежащей охраны, зачастую доверяя это дело мало проверенным лицам.

На отдельных предприятиях золото транспортировалось в таре неустановленного образца. Оформление транспортируемого золота должным образом на некоторых предприятиях не производилось. Такое небрежное и халатное отношение к транспортировке золота может привести к утере и хищениям последнего.

Так например: в 1950 году несоблюдение должного контроля за транспортировкой золота со стороны начальника ТГПУ тов. Волкова привело к утере при переправе через реку значительного количества золота.

Министр Внутренних Дел СССР тов. Круглов специальным приказом 100117 от 8 марта 1951 года объявил выговор начальнику ТГПУ тов. ВОЛКОВУ за нарушение установленного порядка транспортировки золота и обязал всех руководителей предприятий Дальстроя принимать самые строгие меры, исключающие возможность повторения аналогичных случаев.

Приказываю:

Начальнику Управления Связи Дальстроя капитану тов. Якушевскому не позднее 20 мая 1951 года довести до всех руководителей предприятий установленный порядок и инструкции по транспортировке золоти внутри предприятий, так и к дальнейшим местам назначения.

Начальникам горных управлений и предприятий принять к неуклонному исполнению установленный порядок транспортировки золота. Лиц, нарушающих установленные правила транспортировки золота привлекать к строгой ответственности.

И.О. начальника ТГПУ Азбукину с июня 1951 года продолжить энергичные поисковые водолазные работы на реке Колыме, в районах возможного местонахождения затонувшего золота.

Для этой цели организовать специальную группу, Заместителю Начальника Дальстроя генерал-майору тов. Деревянко назначить для руководства указанными работами специального сотрудника первого отдела УИТЛ».

Для организации и проведения поисковых работ приказом № 65 по ТГПУ от 26 мая 1951 года был создан постоянно действующий оперативный штаб в составе:

- председателя — начальника технического отдела Потапова О.И.;

- начальника 1 отдела Теньлага майора Клубницкого;

- начальника секретной части ТГПУ тов. Румянцева А.И.

Оперативному штабу предписывалось разработать план мероприятий по продолжению поисков золота и представить на утверждение начальнику ТГПУ к 1 июня 1950 года.

Разработанный план мероприятий включал в себя следующее:

1. Был организован поисковый штаб по поискам металла, в который вошли:

- начальник штаба — начальник прииска «Ветреный» Милованов;

- зам. начальника штаба — зам. начальника «Ветреный» Бойчук;

- член штаба — старший маркшейдер прииска Агарков;

- член штаба — старший геолог прииска Лаушин;

- член штаба — уполномоченный РОТ Лебедев.

На поисковый штаб возлагались обязанности:

- организация и проведение на прииске всех подготовительных работ, связанных с работой водолазов;

- контроль и техническое руководство всеми проводимыми поисковыми работами;

- ведение технической документации и отчётности.

2. Поисковые работы планировалось начать немедленно после прохождения весеннего паводка, ориентировочно 15–20 июня.

3. Начальнику прииска «Ветреный» Милованову предписывалось:

- подготовить для работников, занятых на поисковых работах, помещение из расчёта на 10 человек и обеспечить питание всех прибывающих людей;

- изготовить 2 лодки в срок до 20 июня 1951 года;

- выделить необходимое количество рабочих;

- обеспечить перевозку на прииск всех грузов водолазной партии.

4. Старшему маркшейдеру прииска «Ветреный» Агаркову предстояло совместно с водолазной партией произвести проверку сноса и заиления контрольных грузов, уложенных на дно реки осенью 1950 года.

Результаты проверки вменялось оформить актом с приложенным к нему планом с нанесением мест укладки и мест подъёма грузов и указанием на этом же плане, веса груза и глубин воды в реке.

5. Начальнику ВСО ТГПУ подполковник Захаров должен был организовать круглосуточную охрану проводимых работ,

6. Установить, в соответствии с утверждённым планом, приложенным к данным мероприятиям, очерёдность проводимых водолазных работ.

7. Договорится и направить в Магадан письмо о присылке двух водолазов с необходимым оборудованием из расчёта прибытия их на прииск «Ветреный» к 20 июня 1951 года.

8. Начальник прииска «Ветреный» Милованов должен был составить заявку на необходимые материалы для проведения поисковых работ и представить на утверждение главного инженера Управления к 10 июня 1951 года.

Начальнику отделения Технического снабжения Веницианову приказывалось обеспечить получение и доставку на прииск «Ветреный» всех материалов по утверждённой заявке к 20 июня 1951 года.

9. На период организации поисковых работ на прииск «Ветреный» направлялись ответственные представители ТГПУ.

10. Контроль за выполнением указанных мероприятий возлагался на начальника спецчасти ТГПУ Румянцева.

Всё-таки несчастный случай…

В начале лета 1951 года поиски принесли свои первые результаты, Колыма была благосклонна к людям…

4 июня 1951 года в районе посёлка Тасканского пищекомбината был обнаружен труп Кузнецова Н.Г., а 25 июня 1951 года выше по течению было найдено тело Бабкова А.Г. Результатами внешнего осмотра и судебно-медицинской экспертизы признаков насильственной смерти обнаружено не было, судя по акту, их смерть наступила в результате утопления.

Таким образом, подтвердились показания перевозчика Михайлова о несчастном случае, а версия о разбойном нападении на группу сопровождения и хищении золота отпала. Что, в свою очередь, и сыграло роль в судьбе перевозчика.

Результаты же поиска трупа старшины Потанина положительных результатов не дали.

Водолазные работы

Работы по поискам утонувшего в реке Колыма спецгруза в 1951 году проводились с 1 сентября по 1 октября водолазной партией в составе одной водолазной станции, принадлежащей воинской части № 15194 г. Совгавань.

Согласно плану, поисковые работы 1951 года были начаты поиском опытных мешочков с железным грузом, уложенных осенью 1950 года в количестве 78 штук по трём створам, в крест простирания реки. Поиски контрольных мешочков в створе № 2 оказались безуспешными — ни один мешочек найден не был, что можно объяснить по проведённым наблюдениям следующим:

- В результате возможного промерзания воды до грунта была не исключена возможность примерзания мешочков ко льду и уноса их вместе со льдом во время весеннего ледохода;

- В июне 1951 года на реке Колыма был отмечен большой паводок, с выходом реки из своих берегов. В результате влекомых сильным течением воды наносов (песка и гальки) произошло частичное изменение профиля дна реки, таким образом была не исключена возможность разрушения, уноса или засыпки пробных мешочков.

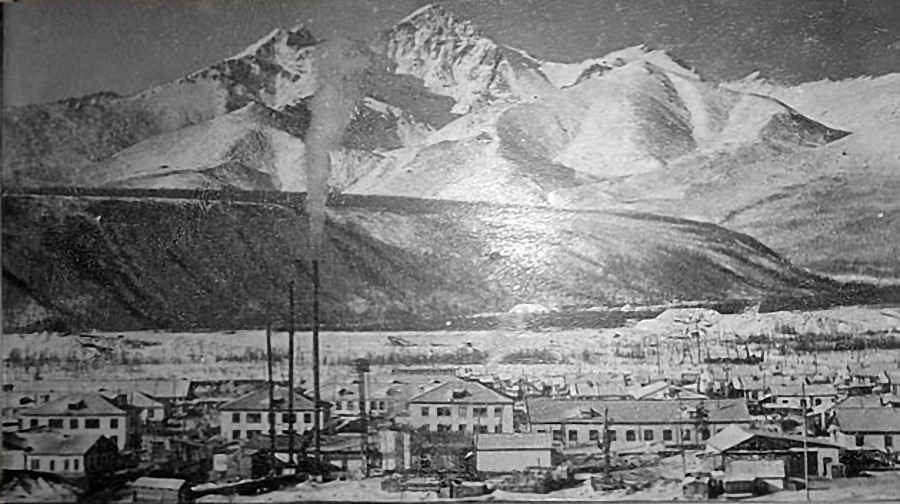

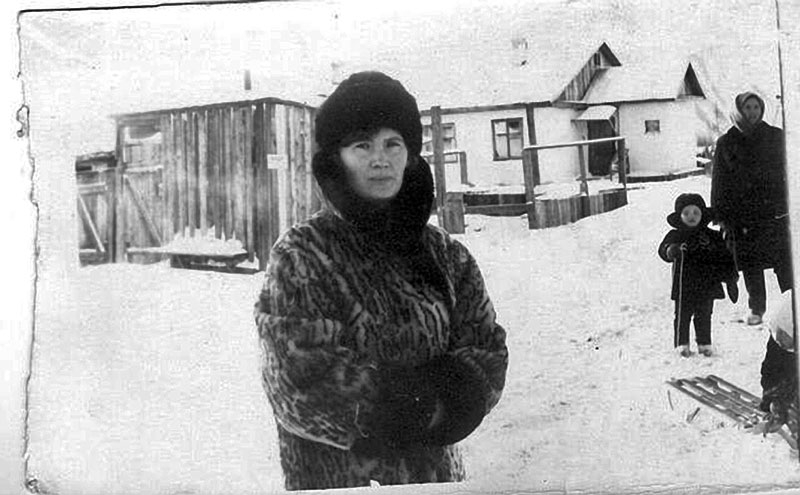

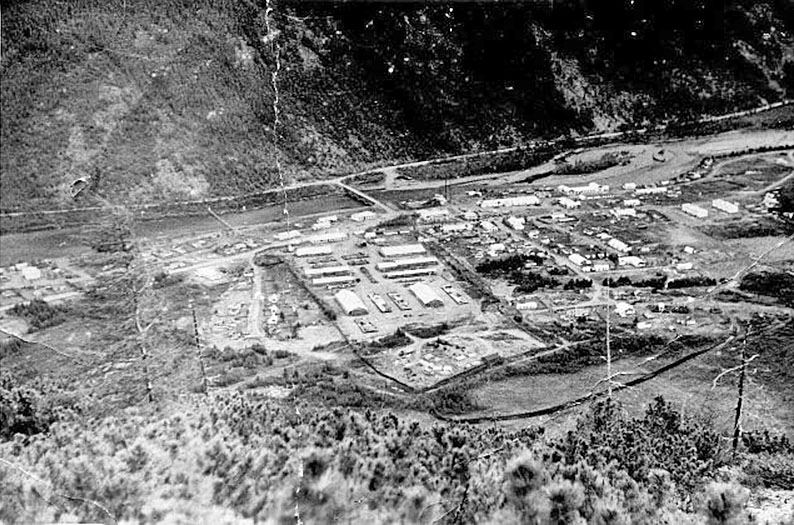

Посёлок Ветреный. Наводнение. июнь 1956 года. Фото из свободных источников.

После обследования второго створа водолазные работы по поиску велись ниже второго створа до места, где была найдена винтовка и выше на 100 метров второго створа просмотрено всего 33 200 м2 площади и повторно — 6 000 м2.

Далее водолазные работы были перенесены в район прижима электростанции в местах наличия больших камней, где просмотрено площади 3 760 м2, 800 м2, 2 600 м2, 920 м2. Всего в этом районе просмотрено 7 800 м2.

(Простейшие арифметические вычисления показывают, что указанные в акте 7 800 м2 осмотренной площади не совпадают с суммарной площадью осмотренных участков в 8 060 м2. Каким методом вычислялась в таком случае осмотренная площадь известно только составителям документа — О.В.)

Во второй половине сентября поисковые работы ещё более усложнились, так как проводились на малой глубине, порядка 1,5-1,8 метра, при очень быстром течении (район прижима). Кроме того, выпавший во второй декаде снег образовал шугу, которая не только препятствовала перемещениям водолазов, но и значительно понизила видимость в воде.

Во время проведения водолазных работ были отмечены следующие факторы, усложнившие работу водолазов:

- слабая видимость, местами доходящая до 30 сантиметров;

- сильное течение, препятствующее перемещениям водолазов по заданным направлениям;

- постоянное перемещение гали по дну реки. Сброшенный в районе работ водолазов стандартный мешочек, наполненный галей, был водолазами обнаружен и находился в движении по дну реки со скоростью 0,2-0,3 м/сек.

Осмотр дна реки и контура берегов в сопоставлении с рельефом и контурами в 1950 году, показали значительное изменение рельефа дна за счёт перемещения галечных отложений. Раскопки в местах уложенных мешочков с железом, с целью их обнаружения, произвести не удалось в связи с постоянным движением гали.

Согласно акту выполненных работ, за период с 1 сентября по 1 октября 1951 года водолазами в общей сложности было осмотрено 41 280 м2 поверхности дна реки.

(Примечательно, что в двух документах о водолазных работах в 1951 году имеются значительные разночтения об осмотренной площади речного дна. Указанная во втором акте цифра 41 280 м2 значительно занижена по сравнению с детальным описанием работ, где сумма осмотренной площади составляла 47 280 м2. Возможно, что повторный осмотр в 6 000 м2 не был учтён при подведении итогов — В.О.)

По окончании договора 10 октября 1951 года водолазные работы прекращены. Так или иначе, поисковые водолазные работы к успеху не привели — золото найдено не было…

Геофизические поиски

Проводившиеся зимой 1950-51 годов электропоиски с протягиванием кабеля по дну показали нерациональность подобных работ на будущее. Было принято решение обследовать дно в 1951 году с помощью приборов типа «Миноискатель».

Для этого начальником геофизического отделения ГРУ ДС Сафроновым подписан план дополнительных мероприятий по поиску спецгруза, в котором говорилось следующее:

- Добиться получения из воинских частей 10 штук миноискателей. Срок 5 июля 1951 года.

- Поручить геофизическому отделению ГРУ ДС произвести испытание с необходимым приспособлением одного экземпляра Миноискателя к поискам в водных условиях объектов размерами 10х10х20 см. Срок 13 июля 1951 года.

- Колымснабу обеспечить проводимые работы необходимыми материалами и аппаратурой.

- В случае положительных результатов испытания Миноискателем:

- обязать мастерские ГРУ ДС переделать миноискатели по указанию геофизического отделения ГРУ ДС;

- обязать ГРУ ДС командировать на месте поисков специалиста для инструктажа и руководства, работами по поискам. Срок 25 июля 1951 года.

- организацию и непосредственное выполнение поисковых работ возложить на ТГПУ.

Однако документов о проведении поисковых работ геофизическим способом летом и осенью 1951 года найдено не было.

Можно предположить, что геофизический отдел ГРУ ДС так не смог подготовить необходимую аппаратуру, позволяющую с большой долей вероятности обнаружить спецгруз на дне реки Колыма.

Так или иначе, все виды поиска в 1951 году желаемых результатов не принесли.

1952 год

Поиски будут продолжены

Несмотря на безуспешные поиски 1950-51 годов, отказываться от шанса найти пропавшее золото руководство Дальстроя намерено не было. В письме от 16 января 1952 года И.О. начальнику ТГПУ Васюнину от зам. начальника Дальстроя МВД СССР Кузнецова говорилось следующее: «На Ваше письмо 8 02258 от 20.12-51г. отвечаю:

- Поиски утонувшего в р. Колыме спецгруза необходимо продолжить в 1952 году, развернуть эту работу с июля м-ца после того, как спадёт паводковая вода.

- Поручите Техническому и Производственному отделам составить план подробных мероприятий, которые нужно будет осуществлять с июля 1952 года для поисков утонувшего спецгруза.

- План мероприятий представьте в Главное Управление Дальстроя к 1 мая 1952 года».

Водолазные работы

О поисках золота прииска Ветреного военных водолазов можно подробно ознакомиться в акте выполненных работ от 1 августа 1952 года.

Договор на производство водолазных работ по поиску затонувшего спецгруза в реке Колыма между ТГПУ и вч № 15194 был заключён 2 июля 1952 года.

Водолазная группа в составе двух водолазных станций с 4 по 5 июля 1952 года находилась в пути следования из Магадана до посёлка Ветреный ТГПУ. Командирами водолазных станций были мичманы Синчин и старшина Лодьянов.

С 6 по 9 июля производились подготовительные работы для производства водолазных работ, как то: копка ям, установка мертвяков, натягивание троса через реку, подготовка и проверка водолазного снаряжения.

С 10 по 24 июля проводились водолазные работы по поиску в районе отправления лодки и ниже по течению к просмотренному в 1950 году участку.

Водолазные работы проводились с 15-тонной баржи, прикреплённой к тросу, натянутому через реку.

Проводимые в этом районе водолазные работы были значительно затруднены большой скоростью течения воды, достигающей 3,5-4 метра в секунду. При таком течении, спущенный в воду водолаз не мог задержаться на дне и его всё время сносило водой, а при вытаскивании водолаза на баржу были необходимы усилия шести человек.

Вследствие указанных причин полностью данный район и середину (фарватер) реки Колыма осмотреть не удалось, водолазы смогли исследовать только участки у левого и правого берега реки. Проверено было 9 200 м2 дна реки.

Несмотря на проведённый осмотр, водолазы не давали гарантии на отсутствие в исследованном районе затонувшего спецгруза, вследствие ежегодного изменения русла реки за счёт наносов, влекомых водой. Там, где в 1950 году были ямы, произошло отложение наносов, а где были отмели, произошёл их смыв.

В связи с этим груз мог находиться под слоем нанесённой гальки, и осмотром водолазами обнаружен быть не мог.

Далее работы производились в районе электростанции прииска (ниже места аварии на два километра) при сильном течении. Водолазами было исследовано 46 000 м2 дна реки.

Таким образом, поиски в этих двух районах проходили с 10 по 24 июля 1952 года, общая площадь осмотра составила 55 200 м2 поверхности дна реки.

Из-за больших дождей, прошедших в верховьях реки Колыма, в результате чего вода поднялась до 1,3 метра, течение резко усилилось, видимость под водой отсутствовала, что делало работу водолазов практически невозможной. Ввиду этого водолазные работы не производились с 25 июля по 31 июля 1952 года.

С 11 августа по 19 сентября 1952 года водолазные работы проводились в комплексе с геофизическими работами центральной электролаборатории Дальстроя, совместно было обследовано 15 000 м2 площади.

Для исполнения приказа начальника Дальстроя за № 353 от 15 мая 1952 года была организована 28 сентября 1952 года поисковая группа из 18 человек для обследования района обнаружения лодки.

В поисковую группу вошли представители от прииска «Ветреный» — зам. начальника прииска Бойчук Н.Ф., старший маркшейдер прииска Агарков Н.Е., начальник спецчасти прииска Бобров. А.И., стрелки охраны 6-го дивизиона ТВСО Пигарев и Быков, вольнонаёмные Темьянский и Васильев, представителя от Управления ГУСДС ст. оперуполномоченный лейтенант Титяков Г.М., представитель от ТГПУ ст. инженер ПТО Окишев В.С., от воинской части № 15191/г три водолаза под командой старшины Лодьянова с одной водолазной станцией.

Поисковая группа отправилась с прииска «Ветреный» 23 сентября 1952 года на катере «Индигирец» спускаясь вниз по течению реки. В это время из-за резкого похолодания уровень воды в реке сильно упал и перекаты обмелели, вследствие чего катер с большим трудом преодолел два переката.

Пройдя вниз по течению около пяти километров, поисковая группа была вынуждена остановиться в Санга-Талонском разведрайоне из-за сильного снегопада.

По прибытии в Санга-Талонский разведрайон руководители группы связались с начальником разведрайона капитаном Арефьевым и взяли у него подробную информацию о фарватере реки Колыма вниз от разведрайона по направлению к месту поисков.

В результате опроса начальника разведрайона и сотрудников района выяснилось, что фарватер реки из-за наличия каменных гряд (щёток) на 30 и 36 км от прииска непроходим для катеров данного типа при настоящем уровне воды. Катер такого же типа при попытке в полную воду спуститься, дважды терпел аварию.

Был сделан вывод, что осмотр водолазами дна первичного местонахождения лодки после аварии со спуском и подъёмом водолазной станции на данном типе катера в настоящее время невозможен. Поиск был прекращён.

Геофизические поиски

В 1952 году поиск геофизическим способом решено было произвести при помощи установки для поиска металлических предметов под водой, разработанной в центральной энерголаборатории ЭУ ГУСДС.

Экспериментальная установка состояла из регистрирующего прибора, датчиков (больших и малых), источников питания прибора (анодных и накаленых батарей), электромагнита и передвижной электростанции.

Поиски при помощи установки производились с 11 августа по 19 сентября 1952 года. Возглавлял геофизические работы центральной электролаборатории Дальстроя старший техник ЦЭЛ Мигунов И.С.. Работы производились совместно с водолазами, обследовавших отмеченные аномалии.

Первоначальные испытания дало следующие результаты:

- Установка реагирует на металл, как цветные, так и ферромагнитные, как на суше так и в воде, также реагирует на металл, находящийся в глубине грунта дна до 30–40 сантиметров.

- Испытание аппаратуры при скорости течения реки 12–14 километров в час показало следующие результаты:

- датчики большие не тонут при перемещении их по реке;

- малые датчики не нашли применения при указанной выше скорости течения воды;

- электромагнит также неприменим из-за большой скорости течения воды;

- частые механические повреждения при поисках кабеля датчика.

Для продолжения испытаний большой датчик поместили в деревянный ящик, после чего засыпали его галькой и залили гудроном. Вес модернизированного датчика возрос до 600–700 килограмм, что позволило опускаться ему на дно реки Колыма при проведении поисковых работ, несмотря на быстрое течение.

Аппаратуру разместили на деревянном настиле, который находился на корме баржи. Для передвижения датчика установили кронштейн с блоком, также на корме баржи. При помощи подъёмного приспособления датчик опускался на дно для поисков, по течению воды и поднимался из воды для перевозки в первоначальное место поисков. Баржа буксировалась катером.

После вышеуказанной реконструкции и определения способа передвижения датчика были произведены испытания в результате которых было получено 11 сигналов, которые были отмечены буйками.

Был также произведён ряд испытаний, которые не дали положительных результатов из-за недостаточно хорошо разработанной конструкции датчиков: попадание воды внутрь датчика, слабая механическая прочность соединительного кабеля датчика и плохая его изоляция от воды.

По фиксированным точкам водолазы производили осмотр поверхности дна реки, где кроме двух мотков железной проволоки, чугунной маслоты весом 50 килограмм и одного бульдозерного катка, служивших в 1950-51 годах якорями для сбрасываемых буёв, больше ничего обнаружить не удалось.

Проект переноса русла реки Колыма

В 1952 году руководством ТГПУ и Дальстроя была всерьёз рассматривалась, казалось на первый взгляд, утопическая идея о том, чтобы перенести русло реки Колыма на новое место и произвести поиски золота по осушенному дну.

Несмотря на всю фантастичность этого проекта, на то время, изыскания и расчёты для его реализации были проведены. На базе проведённых изысканий был оставлен подробный акт от 20 июля 1952 года, в котором говорилось следующее: «Предложенная главным управлением Дальстроя работа по проведению изысканий для отвода русла реки Колыма, в существующую у левого берега протоку нецелесообразна и силами прииска выполнена быть не может.

Река Колыма имеет в районе прииска ширину 300 метров и скорость течения воды 3,5-4 метра в секунду, несёт такое большое количество воды, которое для своего отвода потребует устройство руслоотвода длиной в 3 километра при ширине в 250 метров с объёмом работ 1200 000 кубометров, что не целесообразно из-за того, что стоимость этих работ будет во много раз превышать стоимость утерянного груза.

Кроме того, для направления воды в русоотвод потребуется построить направляющую дамбу длиной 450 метров с врезкой её в дно русла реки Колыма, что при имеющихся на прииске и в управлении технических средствах невозможно из-за большого количества воды текущей с большой скоростью. Устройство такой дамбы к тому же не обезводит район утери груза, так как сама дамба, будучи устроена из насыпных грунтов, будет сильно фильтровать и заполнять водой осушаемую территорию.

К тому же при уклоне реки Колыма в 0,0015 будет происходить поступление воды на осушаемую территорию из нижней части русла реки Колыма».

Акт подписали начальник технического отдела ТГПУ Потапов О.И., начальник прииска «Ветреный» Милованов Ф.Д., главный инженер прииска Легинис Н.И., старший маркшейдер прииска Агарков М.Е., начальник 1 части Букреев и начальник водолазной группы мичман Синчин Н.Е.

На этом, фактически, все реализуемые идеи по поиску золота были исчерпаны.

По итогам года

По итогам поисковых работ за год был составлен акт, подписанный 20 сентября 1952 года, в котором говорилось следующее: «

- Обследован район переправы, за исключением фарватера реки Колыма, вследствие большой скорости течения воды, достигающей 3,5- 4 метра в секунду (где просмотрено 9200 квадратных метров площади).

- Район предполагаемой аварии, указанный переправщиком Михайловым просматривался в комплексе с геофизическим методом поисковиков Центральной электролабораторией Дальстроя возглавляемой старшим техником ЦЭЛ тов. Мигуновым.

- Район обнаружения лодки обследован поверхностным осмотром берега и поверхности воды в 1950 году.

- Проверка дна водолазами в месте обнаружения лодки не произведена по причине невозможности нахождения данного типа катера с водолазной станцией к месту обнаружения лодки из-за малого уровня воды, к чему приложен отдельный акт.

- В 1952 году оперативные группы по поискам трупа погибшего при аварии старшины ВСО Потанина организованы не были и осмотр участка, прилегающего к Тасканскому пищекомбинату, самим прииском не производился.

- Произведены первичные изыскания на предмет возможного отвода русла реки Колыма в районе предполагаемой аварии.

- Произведены испытание радиоаппарата, сконструированного работником энерголаборатории Дальстроя. Аппаратура при испытании в летних условиях не давала положительных результатов и в процессе работы в неё был внесён ряд дополнительных изменений, но положительного результата в условиях быстрого течения реки Колыма добиться не удалось».

Акт подписали горный директор а/с III ранга Милованов, главный маркшейдер прииска горный техник 1 ранга Агарков, старший инженер производственно-технического отдела ТИТЛ и ГПУ Окишев, старший оперуполномоченный 1-го Управления лейтенант Титяков.

Заседание технического совета ТГПУ

3 октября 1952 года состоялось заседание технического совета ТГПУ, где рассматривались результаты и перспективы поиска утраченного золота прииска Ветреный.

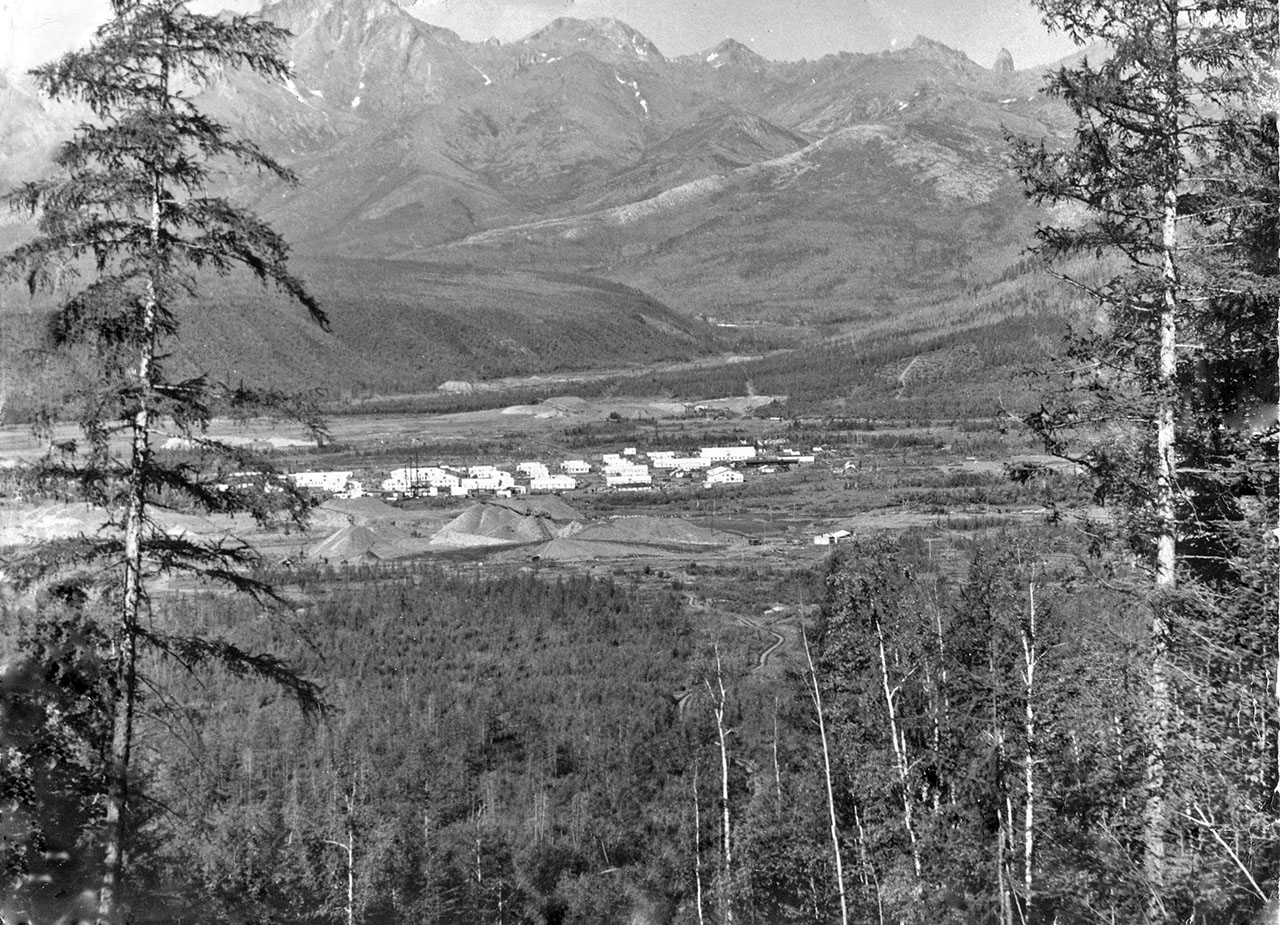

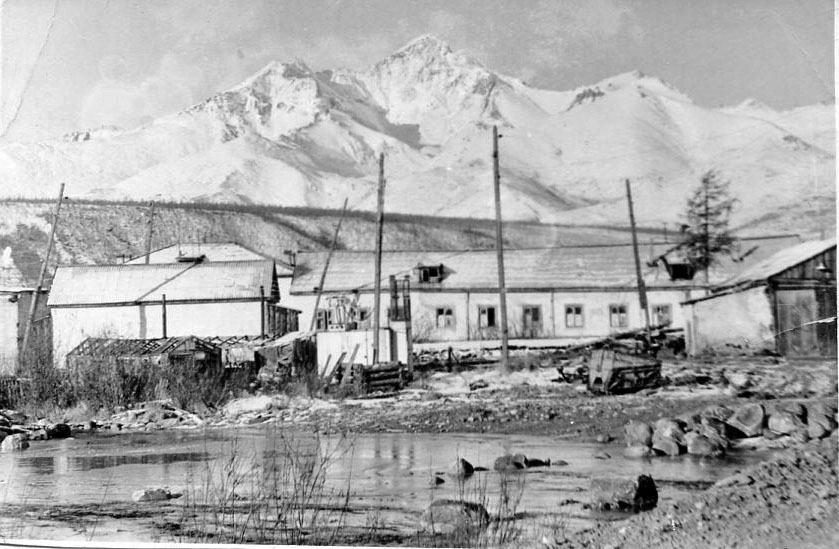

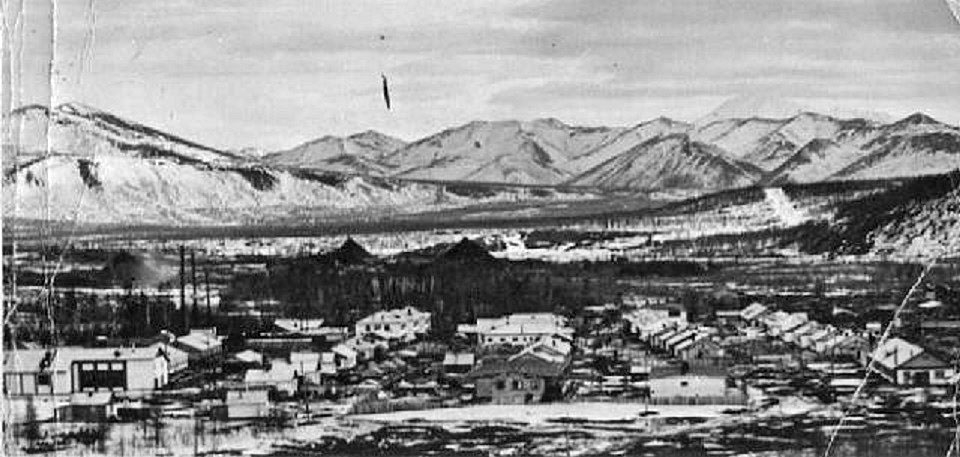

Руководство Тенькинского горнопромышленного управления (ТГПУ) во время поездки по Колыме. 1949-1951 год. Из архивов МОКМ.

Технический совет отметил, что ТГПУ в течение трёх лет достаточно серьёзно и полно проводило поисковые работы, для чего мобилизовывались все имеющиеся в Управлении средства с привлечением к этой работе водолазных отрядов и работников энерголаборатории Дальстроя.

В 1950 году, когда имелась наибольшая вероятность по обнаружению спец груза, поисковые работы приняли наибольший размах и им было уделено максимум внимания.

Проводимые в 1951–1952 годах водолазные поисковые работы показали, что за прошедшие три года, дно русло реки Колыма сильно изменилось. Там, где раньше были большие глубины, появились отмели и наоборот, где были отмели — глубины увеличились. Это говорило о том, что если даже утерянный груз сохранился в месте предполагаемого затопления, то он может быть занесён значительным слоем камней и гальки, влекомых по дну течением реки, и вряд ли будет обнаружен.

Согласно бухгалтерской справки неполная стоимость проведённых поисковых работ составила 736,7 тысяч рублей. Ежегодные затраты на поиски груза составляли значительные суммы, но желаемых результатов не принесли.

Учитывая всё вышеизложенное Технический совет ТГПУ посчитал маловероятной возможность обнаружения затонувшего спецгруза при дальнейших поисках, а поэтому возобновление поисковых работ в 1953 году нецелесообразным.

Фактически это была точка в истории поисков, но окончательное решение оставалось за Советом Министров СССР и руководством Дальстроя.

1953 год

Списание пропавшего золота

По результатам поисков затонувшего золота прииска Ветреный с 1950 по 1952 годы руководством Дальстроя было принято непростое решение — поиски прекратить.

30 ноября 1953 года в адрес начальника ТГПУ Азбукина было направлено письмо начальника Дальстроя, в котором говорилось следующее: «Во исполнение распоряжения Совета Министров СССР от 22 октября 1953 года за № 14005-рс и письма Зам. министра металлургической промышленности тов. КУЗЬМИНА от 27 октября 1953 года за № 272 сс/оп спишите с баланса прииска «Ветреный» на убытки 56118 грамм золота стоимостью 2432 т.р. утраченного в 1950 году при перевозке через реку Колыму.

Указанным распоряжением Совета Министров СССР отметил, что в результате грубого нарушения правил перевозки драгоценных металлов было утрачено золото, к розыску которого своевременно не были приняты все меры. Обязываю Вас принять все необходимые меры к усилению сохранности золота при добыче и транспортировке и обеспечить строгое выполнение «Инструкции по обеспечению сохранности золота на горнопромышленных и перерабатывающих предприятиях Министерства внутренних дел СССР и Министерства цветной металлургии», утверждённой Постановлением Совета Министров СССР от 27 октября 1952 года № 4591 — 1820 сс.

И.О. Начальника Дальстроя СССР инженер-полковник Чугуев».

В свою очередь, начальником ТГПУ Азбукиным было дано указание от 9 декабря 1953 года начальнику прииска «Ветреный» Трифанову списать утерянное золото: «В соответствии с письмом Главка № 43/0034-0В от 25.11.1953 года спишите на убытки 56118 грамм золота стоимостью 2432 тысячи рублей утраченного в 1950 году при перевозке через реку Колыма».

Вместо эпилога

На этом месте когда-то стоял поселок Ветреный, а теперь Колымское водохранилище.

Сейчас места, где разворачивались описываемые события, скрыты под толщей воды Колымского моря, ревниво охраняющего свои секреты. И шанс найти драгоценный клад весом более 56 килограмм, очень и очень эфемерный…

При самом благоприятном случае это золото погребено под слоем камней и песка, при условии, что тара золотого груза чудом уцелела… Если же брезентовые мешочки не выдержали испытания временем и водой — то на своём дне река обустроила себе небольшой золотой прииск, скрытый от человеческих глаз.

А может быть и так, что поисковые партии Дальстроя старались найти на дне реки то, чего там и не было? Ведь фактов, подтверждающих то, что золото действительно кануло в глубине реки, нигде не приводится. Может быть и так, что 16 сентября 1950 года кто-то стал богаче на три пуда золота с гаком и унёс эту тайну с собой?

Так или иначе, Золотая Колыма ревниво хранит свои тайны, которые порой ждут ответов десятилетия. Нам же осталось только история противостояния людей и стихии за обладание жёлтым дьяволом…

Моя искренняя признательность и благодарность коллективу государственного архива Магаданскогой области (ГАМО), благодаря работе и помощи которых эта статья увидела свет.