Магаданский торговый порт. Последствия взрывов пароходов 19 декабря 1947 года.

В результате взрывов 19 декабря 1947 года в бухте Нагаева были затоплены пароходы «Генерал Ватутин» и «Выборг», получили значительные повреждения как сам морской торговый порт, так и суда, пришвартованные к пирсам. Оказались разрушенными или повреждёнными посёлки Берёзовый мыс, Берёзовая роща и Нагаево (включая предприятия, находившиеся там).

Вместе с погибшими пароходами на дно бухты ушло значительное количество груза, который был жизненно необходим для жизни и работы Дальстроя в период зимы 1947–1948 годов и подготовке к предстоящему промывочному сезону.

После ликвидации последствий катастрофы и окончания расследования, проводимого комиссией из Москвы, руководству Дальстроя предстояло решить судьбу пароходов, затонувших вблизи пирсов морского порта.

О «Генерале Ватутине» и содержимом его трюмов речь не шла — в связи с тем, что и пароход, и груз в результате взрыва разметало как по дну бухты, так и по окрестным сопкам. Из материалов комиссии: «Через четыре дня после катастрофы военные водолазы обследовали дно бухты в том месте, где погиб «Генерал Ватутин». В результате взрыва на дне образовался котлован длиной до 100 метров, шириной 40 метров и глубиной 7 метров. В котловане обнаружены отдельные части парохода, разбросанные на площади до 150 метров».

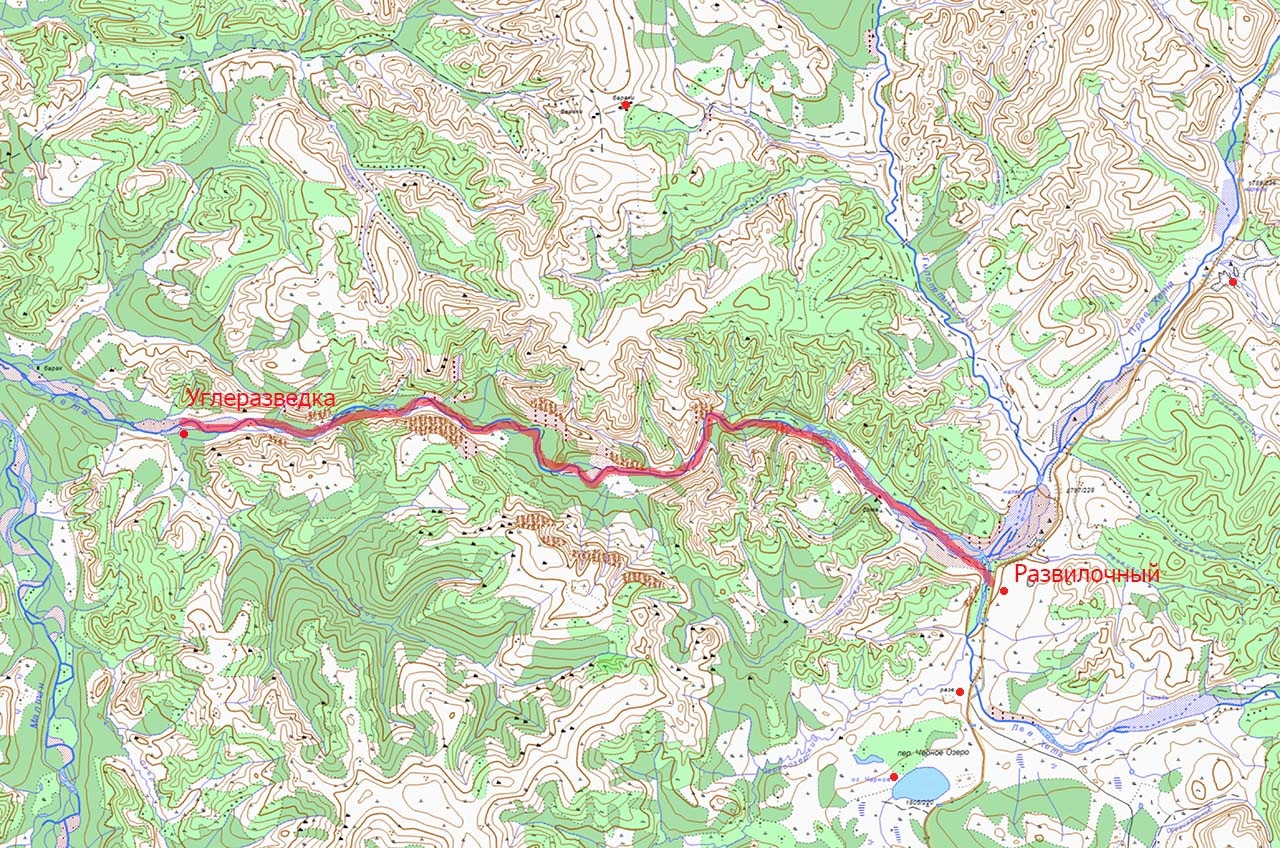

А вот «Выборг» затонул практически целиком, за исключением развороченного взрывом 1 трюма, в 500–600 метрах от пирса и в дальнейшем мог представлять угрозу швартующимся у причалов судам, в его трюмах оставался так необходимый для Колымы груз…

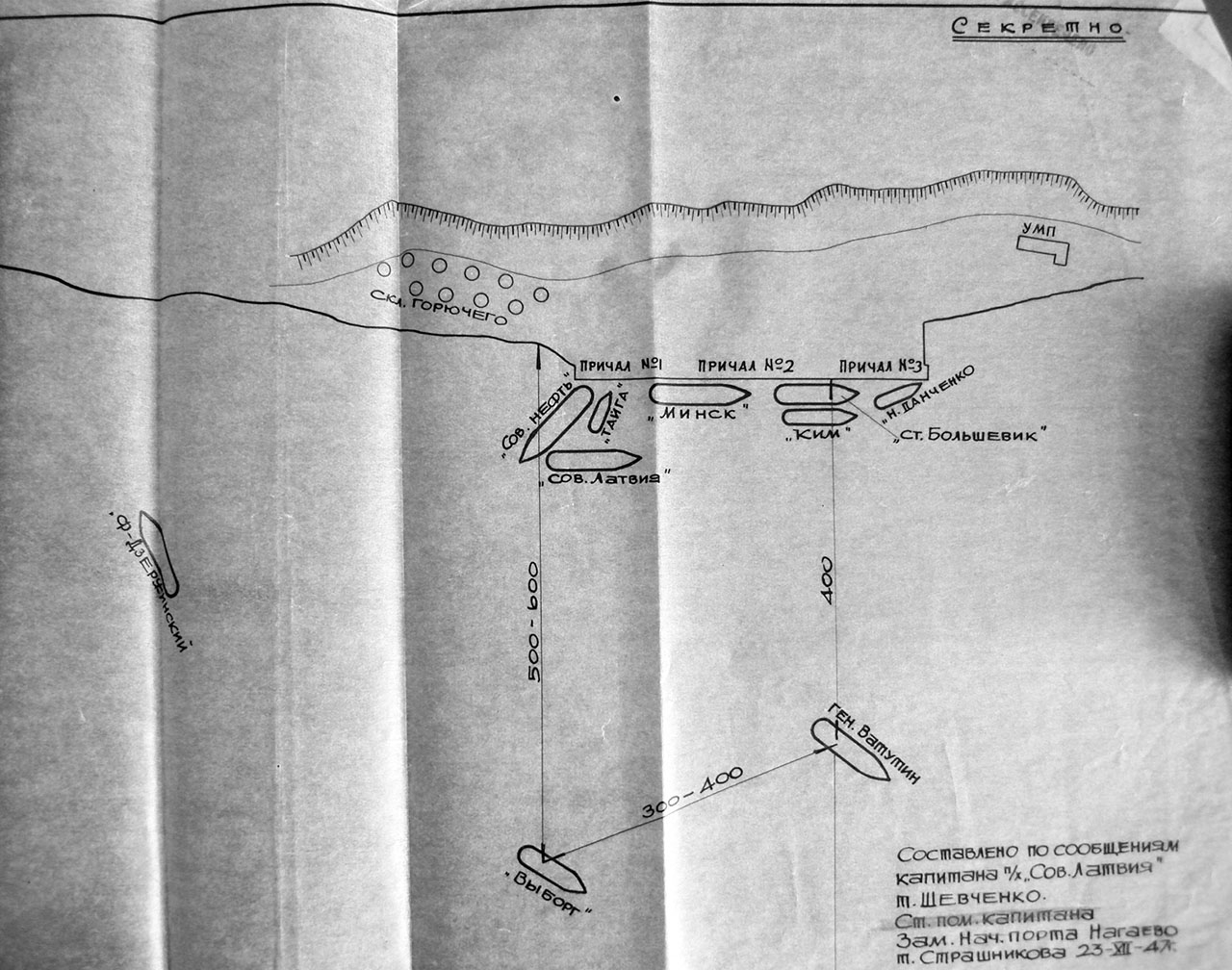

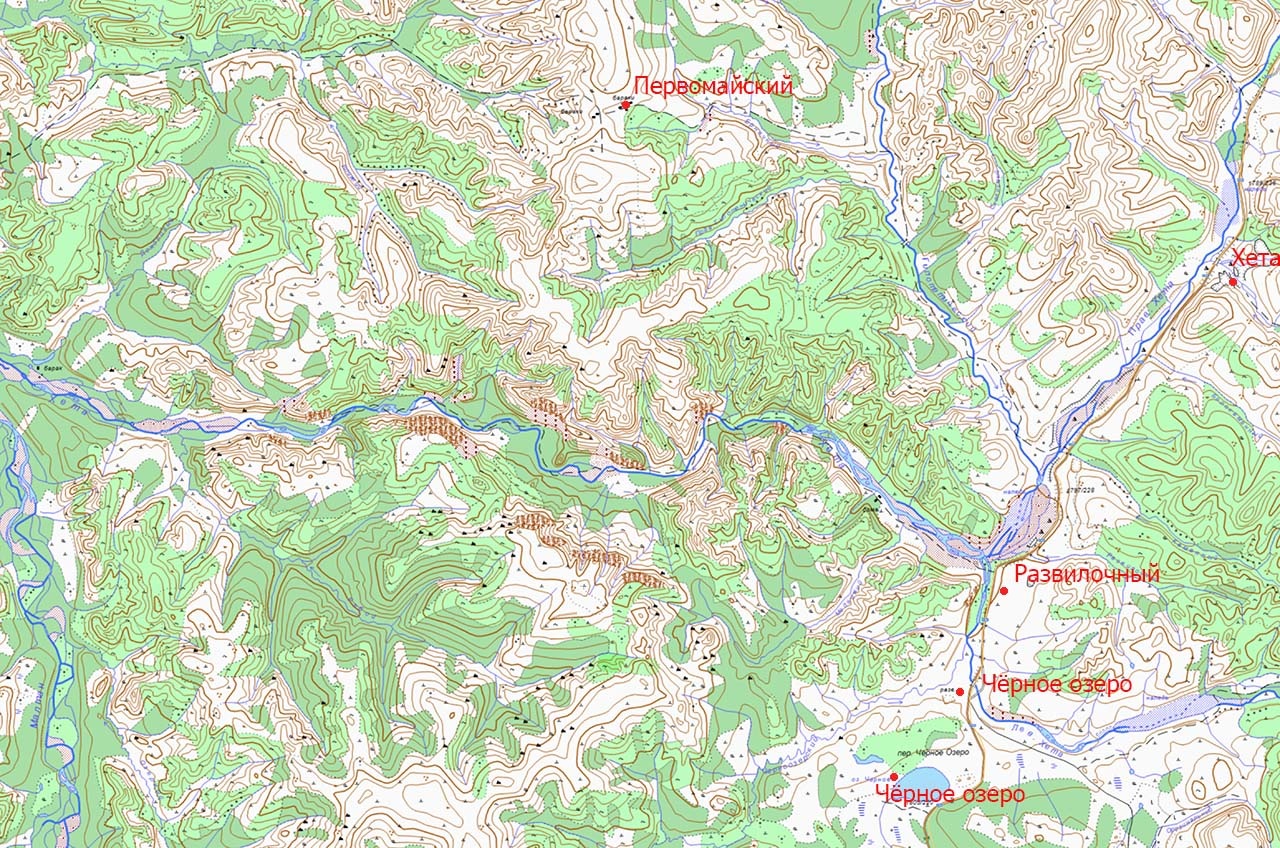

Схема расположения судов у причала морского торгового порта в бухте Нагаева на 19 декабря 1947 года. Составлено по словам капитана «Советская Латвия» Шевченко.

Было принято решение о подъёме как затонувшего груза с «Выборга», так и самого парохода. Операцию такой сложности силами водолазов управления Нагаевского торгового порта (УНТП) провести было маловероятно, к работам было решено привлечь военных водолазов ЭПРОНа.

Но к подготовке и непосредственно к самим работам в бухте Нагаева приступили только через полтора года после катастрофы — летом 1949 года.

1949 год

Согласно заключённому договору между Дальстроем и ЭПРОНом (в/ч 78282), водолазные работы в бухте Нагаева должны были проводиться в период с 25 июня по 15 ноября 1949 года.

(Интересный факт, приказом № 0469 наркома ВМФ от 2 июня 1942 года ЭПРОН была переименована в Аварийно-спасательную и судоподъёмную службу Военно-морского флота (АССС ВМФ). Аббревиатура «ЭПРОН» ушла со страниц служебной переписки, но в приказах Дальстроя за 1949 год используется именно она — О.В.)

Базовые суда Тихоокеанской экспедиции ЭПРОН пароходы «Индигирка» и «Днепр» с портом приписки Владивосток. 1932-1936 годы.

Для успешного выполнения работ ЭПРОНом был издан приказ № 238 по ГУСДС от 15 июня 1949 года «Об обеспечении водолазных работ в 1949 года», где подробно были расписаны все необходимые мероприятия по подготовке и ответственные за них лица.

(Стоит отметить, что в 1949 году партией ЭПРОНа производились работы не только по подъёму груза с парохода Выборг, но и поиски затонувшей баржи «Дукча» — О.В.)

Доставку водолазной партии и необходимого груза из бухты Советская Гавань в порт Нагаево обеспечивало Морское пароходство (ответственный — подполковник Баранников).

Также, к началу работ (25 июня) по указанию начальника водолазной партии, Морскому пароходству вменялось оборудовать баржу «Яну» и корпус списанного парохода «Марчекан» грузоподъёмными устройствами, и установить их над затонувшим пароходом.

Буксирный пароход «Марчекан». Фото из архивов МОКМ.

Водолазной партии предоставили одну передвижную электростанцию 100 кВт с дизель-генератором для оборудования грузоподъёмного устройства на барже и для обеспечения работы электросварочного агрегата по подводной резке металла и электроосвещения.

Для перевозки поднятого груза водолазной партии выделялось два кунгаса, а также дежурный буксирный катер. В его обязанности входила доставка водолазов на место работ к пароходу «Выборг» и несение охранной службы.

Надо сказать, что руководство Дальстроя позаботилось не только о подготовке водолазных работ, но и о проживании и обеспечении транспортом военнослужащих партии ЭПРОНа.

Начальнику АХО ГУСДС Сабенину предписывалось обеспечить к 25 июня в гостинице Дальстроя 8 мест для офицерского состава АСО по 15 ноября 1949 года.

Не был забыт и рядовой состав, для него было выделено жилое помещение с обеспечением всех коммунальных услуг и камбузом для приготовления пищи на 44 матроса, сроком до 15 ноября 1949 года. Также личному составу краснофлотцев была обеспечена регулярная баня со стиркой белья за счёт Дальстроя. Ответственным за это был назначен начальнику ГКО Горбенко.

Контроль за приёмом и хранением продовольствия партии ЭПРОНа с дальнейшей выдачей по требованию руководителей партии обеспечивал начальник Конторы Общего Снабжения майор Еремин.

Для ежедневной доставки личного состава и имущества водолазов к месту работы и обратно по точно установленному, начальником водолазной партии, начальнику 4-й базы УАТа Геренштейну предписывалось выделить один малый автобус с 25 июня.

По итогам работы в 1949 году

Однако за лето 1949 года весь груз с парохода «Выборг» поднять на поверхность не удалось, было запланировано продолжить работы в 1950 году.

В связи с тем, что работы водолазов по подъёму груза планировалось продолжить летом 1950 года, всё имущество и технические средства водолазной партии в/ч 78282 передавались на хранение «Колымснабу».

Также планировалось заключить с представителем в/ч 78282 соглашение, предусматривающее подготовку водолазной партии к работам по разгрузке парохода «Выборг» с 1-го июня 1950 года. А уже в 1950 году заключить договор на производство работ по разгрузке затонувшего парохода с таким расчётом, чтобы начать работы не позднее 1 июня 1950 года.

1950 год

Можно сказать, что подготовка к водолазным работам летом 1950 года была начата ещё в ноябре 1949 года, когда был подписан приказ № 877 по ГУСДС от 26 ноября 1949 года «О подготовке к производству работ по разгрузке затонувшего в бухте Нагаево парохода «Выборг» в 1950 году».

Готовь сани летом…

Согласно приказу, на АРЗ к 15 мая 1950 года должен был закончен ремонт водолазного компрессора. К этому же времени заводу № 2 предстояло по заказу управления Морского пароходства произвести все необходимые работы по ремонту и оборудованию корпуса бывшего зерноперегружателя, приспособлению его, как плавединицы, и установки на нём крана и водолазного оборудования.

(Есть основание полагать, что речь идёт о трофейном зерноперегружателе ВЧ-1, переданного в Дальстрой после капитуляции Японии — О.В.)

Начальнику управления Морского пароходства предписывалось подготовить к 25 мая 1950 года и оборудовать все необходимые плавсредства, согласно заявке командира водолазной партии в/ч 78282.

Горкоммунотдел должен был отремонтировать, оборудовать и подготовить к 15 мая 1950 года, помещение для размещения личного состава водолазной партии в количестве 60 человек, согласно заявке командира водолазной партии и обеспечить в дальнейшем предоставление всех необходимых коммунальных услуг.

Судя по строкам приказа, работы в бухте Нагаева предполагалось начать в период с 15 по 25 мая 1950 года, из Советской Гавани для производства работ должна была прибыть группа в составе 60 человек. Впрочем, до лета 1950 года многое могло измениться…

Смена спасателей

Ожидалось, что спасательные работы на пароходе в 1950 году продолжат военнослужащие воинской части № 78282. Однако новый договор на производство водолазных работ на «Выборге» в 1950 году был заключён между Дальстроем и воинской частью № 15194.

Майские приготовления

Следующий приказ, посвящённый подъёму груза и парохода «Выборг» был подписан весной 1950 года. Приказ № 364 по ГУСДС «О производстве работ по разгрузке затонувшего п/х «Выборг» в бухте Нагаево и подготовительных работ к подъёму парохода» был подписан 31 мая 1950 года. Этот приказ фактически дополнял приказ № 877 от 26 ноября 1949 года, конкретизировал и уточнял ряд необходимых мероприятий по подготовке к продолжению работ по подъёму груза из трюмов «Выборга».

Организация доставки пароходом из Советской Гавани в Нагаево водолазной партии и имущества воинской части № 15194 была возложена на перевалбазу Ванино (начальник — майор Савицкий).

Начальник Горкоммунотдела Дальстроя Муратов должен был обеспечить подготовку жилого помещения, камбуза и других помещений, предусмотренных договором для размещения 100 человек. Офицерский состав в количестве 10 человек планировалось разместить в гостинице ХОЗО.

Начальнику Управления порта Ларину предписывалось выделить для осуществления погрузо-разгрузочных работ рабочую силу из числа заключённых. А также автомашину, оборудованную для перевозки водолазов от места проживания до работы и для хозяйственных нужд.

Цели, сроки, численность…

Хочу снова вернуться к приказам, посвящённым водолазным работам в 1950 году.

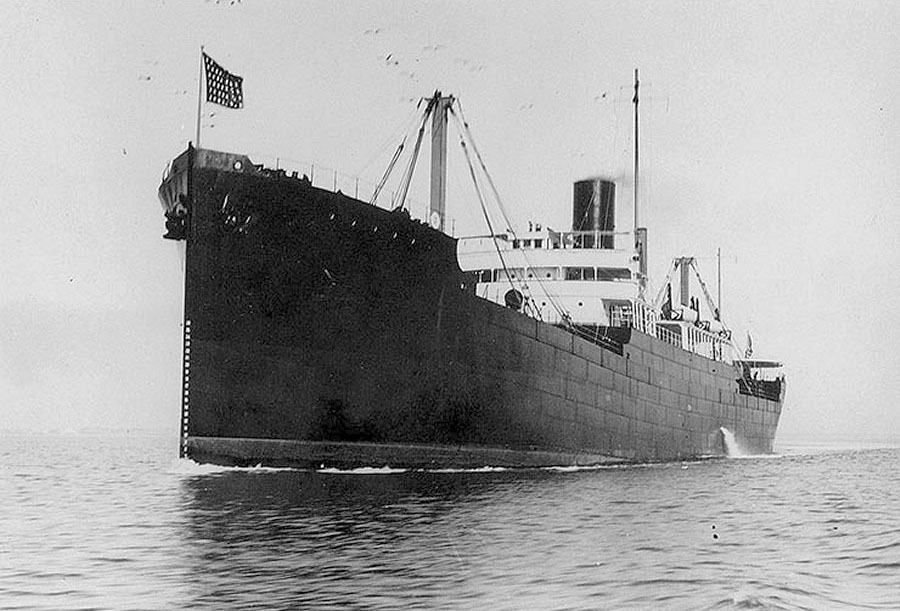

Пароход «West Grama» проект «Design 1013». США, 1919 год. На фотографии однотипное с пароходом «Выборг» судно «West Grama» проекта «Design 1013».

В приказе № 877 по ГУСДС от 26 ноября 1949 года говорилось «О подготовке к производству работ по разгрузке затонувшего в бухте Нагаево парохода «Выборг» в 1950 году». Работы планировалось начать с 15 по 25 мая 1950 года, численность водолазной партии — 60 человек.

А уже в приказе № 364 по ГУСДС от 31 мая 1950 года идёт речь о «О производстве работ по разгрузке затонувшего п/х «Выборг» в бухте Нагаево и подготовительных работ к подъёму парохода». Работы должны были начаться в начале июня 1950 года, водолазная партия насчитывала около 110 человек.

Таким образом, речь шла теперь не только о подъёме груза из трюмов Выборга, но и подготовительных работах к подъёму самого парохода. Скорее всего, именно из-за этого численность водолазной партии была увеличена почти вдвое.

Планы и реальность

Водолазная партия прибыла в бухту Нагаева только в начале июля, с опозданием на 27 дней, что вносило свои коррективы в запланированный объём работы.

Как оказалось, ряд руководителей предприятий, завязанных на подготовке и обеспечении водолазных работ, несмотря на все указанные приказами сроки и назначением ответственных лиц, с прохладцей отнеслись к выполнению возложенных на них работ.

Несмотря на то, что срок окончания большей части подготовительных работ датировался 25 мая 1950 года, к 5 июля необходимые для водолазных работ плавсредства полностью подготовлены не были, растительные и стальные троса, необходимые для работ по подъёму суда, в нужном количестве отсутствовали.

Преподнесли личному составу водолазной партии свои «сюрпризы» и работники Горкоммунотдела Дальстроя. О том, с каким рвением и ответственностью было подготовлено жильё и обеспечен быт моряков, рассказывают сухие строки приказа: «Жильё и бытовые помещения для размещения личного состава водолазной партии не отвечают необходимым требованиям размещения воинской части».

На срыв намеченных сроков начала работ и невыполнение поручений по обеспечению работы водолазной группы, что фактически вело к срыву планов подъёма грузов и парохода, руководство Дальстроя ответило приказом № 452 от 5 июля 1950 года «Об упорядочении организации водолазных работ по подъёму груза с п/х «Выборг»». В приказе подробно были перечислены мероприятия, сроки и ответственные лица, всё это должно было обеспечить своевременное выполнение намеченных планов.

Базирование водолазной партии

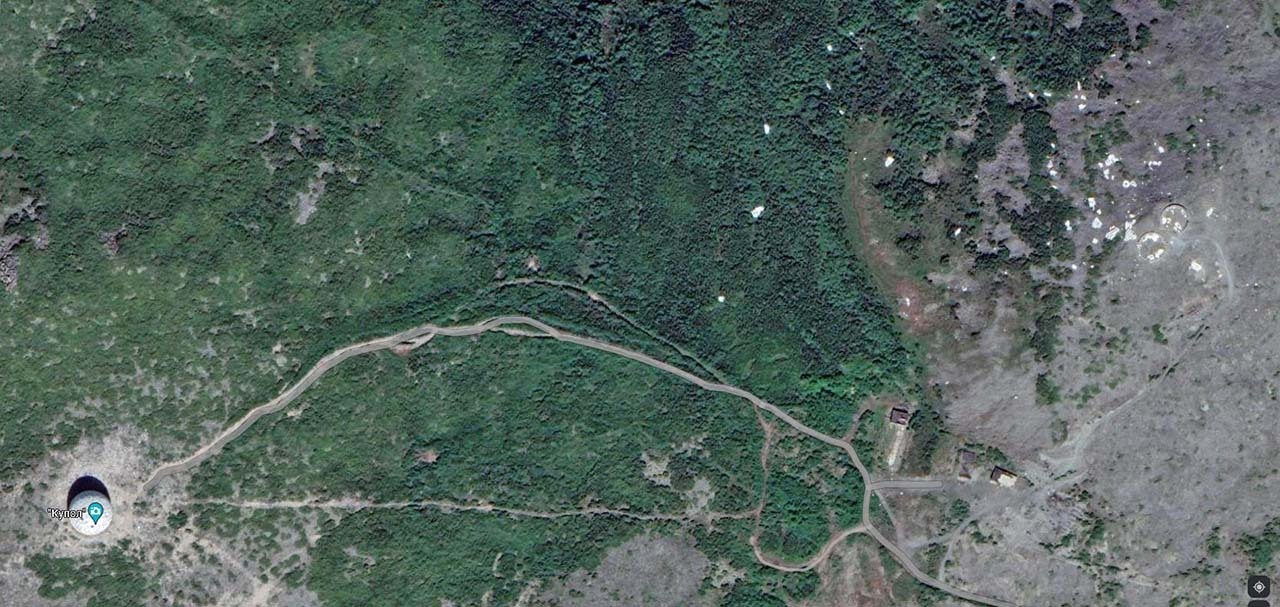

Местом для проживания прибывших моряков, должна был стать площадка у Каменного венца, где ранее располагались перевалочные склады.

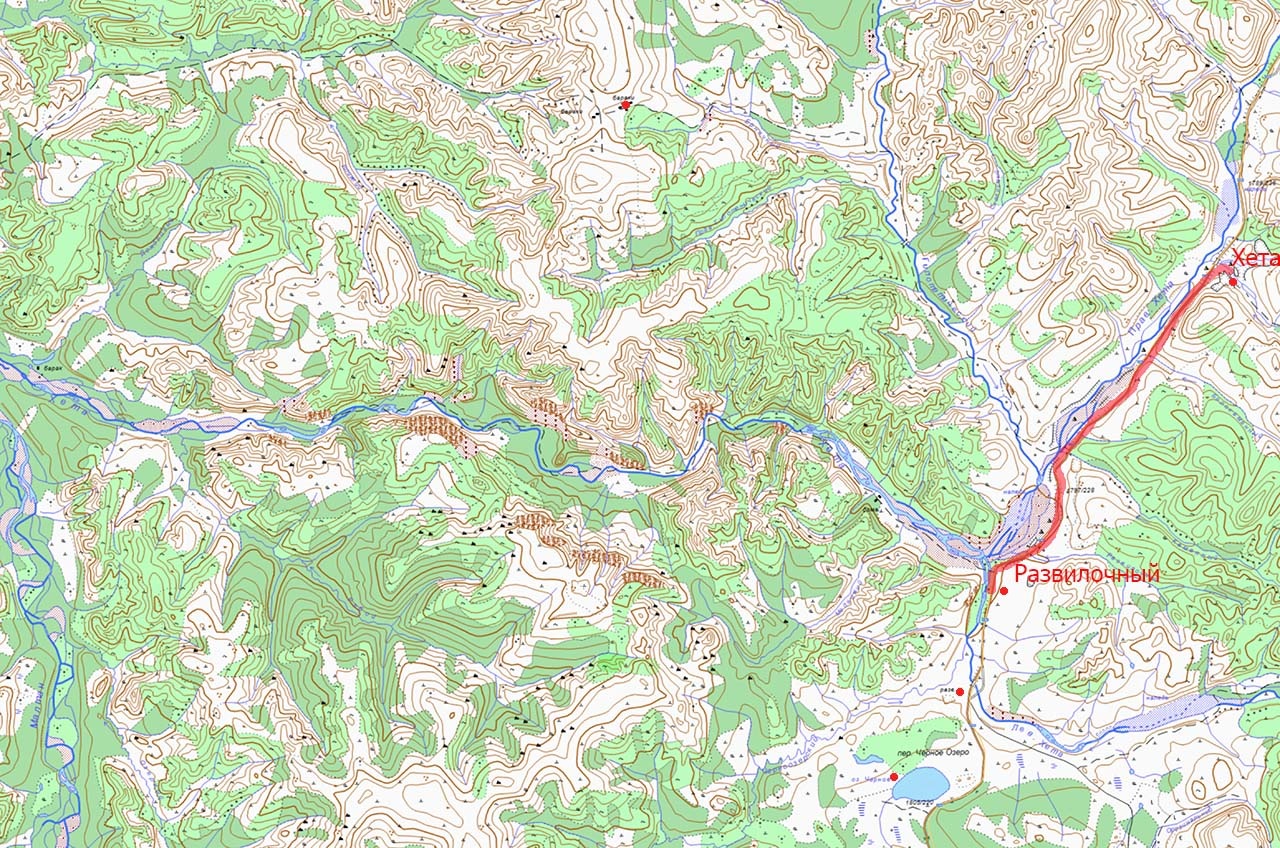

Здесь располагалась база водолазов в/ч № 15194 в 1950 году.

Начальнику стройконторы «Колымснаба» Маклакову было поручено в срок до 30 июля 1950 года отремонтировать и оборудовать существующие помещения для размещения личного состава в/ч № 15194.

На время ремонта нового места базирования начальнику Горкоммунотдела Муратову предписывалось следующее: «…8 июля 1950 года предоставить для размещения личного состава водолазной партии в/ч № 15194 в шестом транзитном городке барак, освободив его от находящихся там жильцов и оборудовав его по указанию командира в/ч № 15194; установить там же палатку для размещения пищеблока, оборудовав её плитой и котлом для приготовления пищи.

Предоставить полдня в неделю для стирки белья личного состава в/ч в помещении прачечной 6-го транзитного городка, закрыв его в этот день для гражданского населения».

Честно говоря, выбор места базирования для водолазной партии на первый взгляд выглядел нерациональным.

При таком варианте места базирования и проведения работ располагались по разным берегам, и теперь водолазам пришлось бы преодолевать бухту Нагаева по два раза в день.

Чем был обусловлен такой выбор, можно только предполагать. Хотя такое уединённое место позволило сохранить секретность производимых работ, благоприятно влияло на соблюдение устава и поддержание воинской дисциплины…

Плавсредства для обеспечения работ

Вот только на чём моряки должны были работать и совершать ежедневные вояжи с места базирования до затонувшего парохода «Выборг»? Этот вопрос также освещался в приказе № 452.

Управления подсобных хозяйств (УПХ) должно было выделить к 8 июля 1950 года на условиях аренды в распоряжение управления морского пароходства (УМП) для обслуживания водолазной партии кавасаки с командой.

До получения кавасаки начальнику УМП старшему лейтенанту Вакуленко вменялось выделить в распоряжение водолазной партии катер для круглосуточной работы с отнесением расходов за счёт управления Нагаевского торгового порта (УНТП).

Завод № 2 к 8 июля 1950 года также должен был передать на баланс УМП ДС для водолазных работ два вельбота с вёслами.

(Судя по указанным в приказе срокам, начало водолазных работ было перенесено на 8 июля 1950 года — О.В.).

Обеспечение рабочей силой

Для работы совместно с водолазной партией начальнику МАГЛАГа подполковнику Котову было указано отобрать 85 человек заключённых, в том числе 3 шофёра из числа осуждённых за бытовые преступления и выделить их порту с нужным количеством конвоя, разместив их в лагере Кожзавода.

Ответственный за всё…

Согласно приказу № 452 от 5 июля 1950 года, вся ответственность начиная от подготовки к водолазным работам до поднятия парохода «Выборг» возлагалась начальника Управления порта Ларина. Более подробно из строк приказа: «Ответственность за организацию всех работ по обеспечению подъёма парохода «Выборг» водолазной партией, юридическое оформление документов, представительство по этим вопросам возложить на Управление порта Нагаево и персональную ответственность за решение всех вопросов, связанных подъёмом парохода «Выборг» — на начальника Управления порта Ларина».

Итоги работ летом 1950 года

К сожалению точных данных, об объёмах выполненных работ летом 1950 года найдено пока не было, но на основании имеющихся документов можно предположить, что в срок с июля по октябрь 1950 года водолазам удалось осуществить подъём большей части груза из трюмов парохода «Выборг» и провести часть подготовительных работ по поднятию судна. Фактически все задачи, которые руководство Дальстроя ставило перед водолазной партией, были выполнены.

Зимние хлопоты

По окончании работ, большая часть водолазной партии была отправлена на место постоянной дислокации в Советскую Гавань.

В Магадане оставалась группа из четырёх человек, которую разместили в гостинице Дальстроя.

Это группе предстояло заниматься текущим ремонтом мотоагрегатов водолазов в помещениях морского порта, а также изготовлением стропов.

Начальнику управления Нагаевского торгового порта Ларину предписывалось обеспечить специалистов в/ч 15194 расходными материалами для ремонта и автомашиной по необходимости. А также выделить 8 человек для изготовления строп и место на территории порта для этих работ.

Помимо этого, начальник УНТП Ларин в срок до 1 ноября 1950 года должен был сообщить в/ч 15194 место постановки парохода «Выборг» в бухте Нагаева после его подъёма.

Подготовка к подъёму парохода «Выборг»

По завершении задачи по разгрузке трюмов затонувшего парохода, руководство Дальстроя запланировало подъём парохода «Выборг» на лето 1951 года.

Подготовка к этому мероприятию фактически началась по завершении водолазных работ осенью 1950 года, тогда был выпущен приказ № 687 по ГУСДС от 7 октября 1950 года «Об обеспечении подготовительных работ к подъёму парохода «Выборг»», где были перечислены основные мероприятия и сроки для осуществления этой операции. Контроль за исполнением этого приказа возлагался на зам. начальника Дальстроя — генерал-майора Корсакова.

Начальнику «Колымснаб» полковнику Кагану предписывалось реализовать в 1950 году заявку в/ч 15194 на стальные тросы и другие материалы, необходимые подъёма «Выборга» в 1951 году. А также заключить доп. соглашение к существующему договору и новый договор о работах по подъёму судна: «

…

- Заключить с в/ч 15194 дополнительное соглашение к договору от 10 мая 1950 года о производстве подготовительных работ в зимний период 1950–1951 годов.

- Заключить к 15 января 1951 года договор с в/ч 15194 на подъём и уборку парохода «Выборг» в 1951 году».

Для осуществления подъёма парохода транспортный отдел ГУСДС должен был обеспечить доставку в порт Нагаево в 1951 году восьми 225-тонных разборных понтонов из Владивостока и 2-х 80-тонных понтонов из порта Ванино.

(В этом параграфе приказа был указан 1950 год, что приводит к противоречиям со следующими мероприятиями, взял на себя смелость исправить на 1951 год, посчитав это опечаткой — О.В.)

Для перебазировки понтонов из Ванино в Нагаево УМП передавало в/ч № 15194 в аренду буксир «Тайга» с 1 июня 1951 года по 15 июля 1951 года.

Сборку и ремонт восьми 225-тонных понтонов в порту Ванино до 1 марта 1951 года, по дефектным ведомостям в/ч 15194, предписывалось произвести силами завода № 2.

Продолжение следует…

К сожалению документов, которые касаются непосредственно работ по подъёму «Выборга» найдено не было и вопросов без ответов ещё много… А пока можно высказать предположения, основываясь на воспоминаниях колымчан и других фактах…

Уходя в предположения…

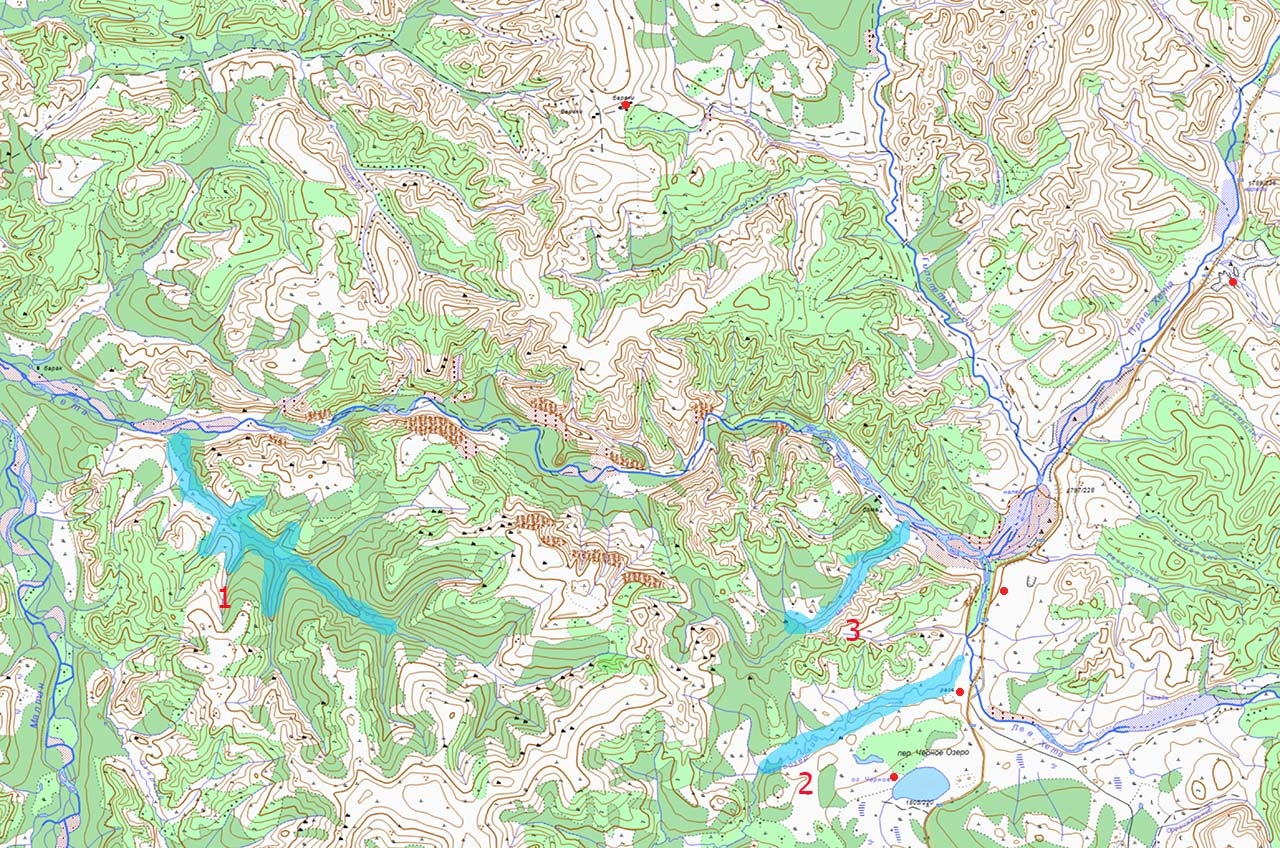

Местоположение парохода «Выборг» и его идентификация были произведены командой Руслана Кауцмана в 2007 году.

Пароход был найден на расстоянии более 2 километров от места, где он затонул после взрыва.

Нет сомнений, что пароход был поднят со дна бухты Нагаева и транспортировался в сторону створного маяка. Предположительно это произошло летом 1951 года.

Можно предположить, что «Выборг» буксировался к бывшему «Кладбищу погибших кораблей» у створного маяка, которое хорошо помнят старожилы Магадана, где его предполагалось оставить на отмели для последующего разбора.

Но при транспортировке, возможно, что-то пошло не так и судно затонуло, не дойдя до намеченной цели. Осуществлять ещё один подъём на поверхность не стали — особо в месте затопления пароход никому не мешал…

А может быть и так, что поднятый «Выборг» отбуксировали от морского порта подальше и затопили на новом месте, где он лежит и по сей день. С глаз долой — из сердца прочь… Нет парохода — нет проблем…

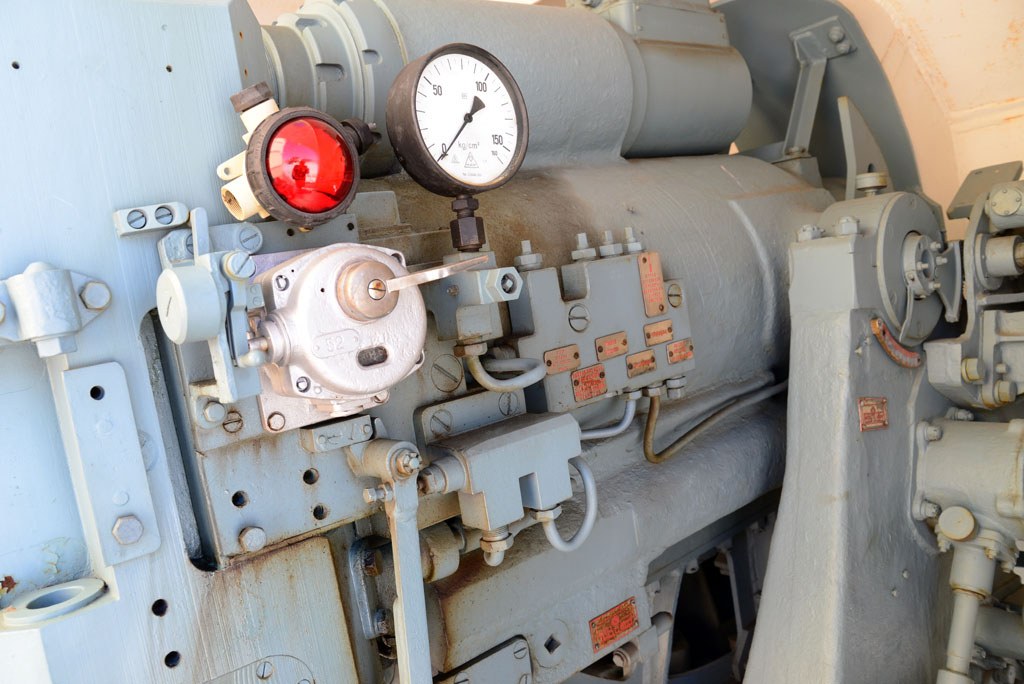

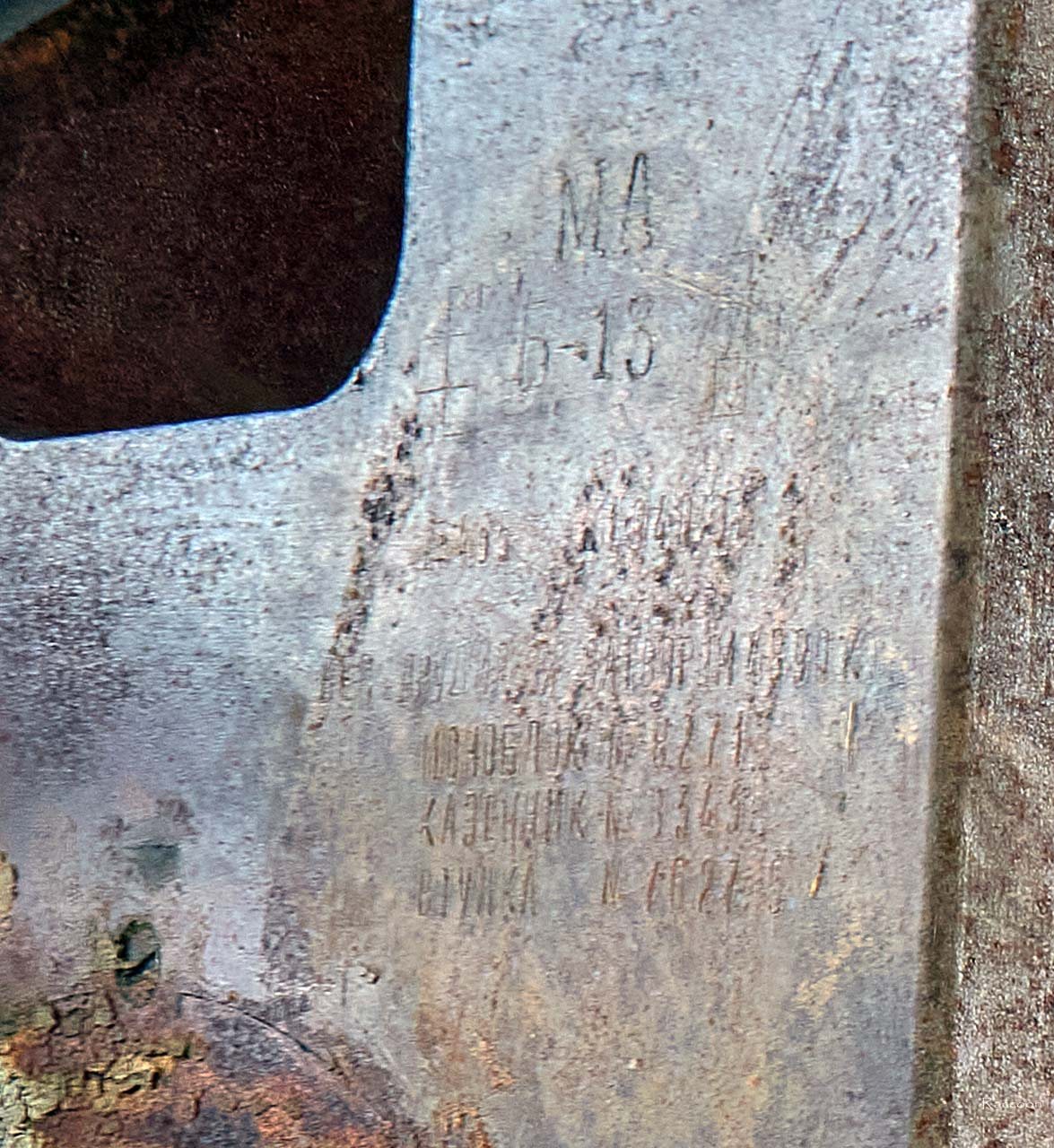

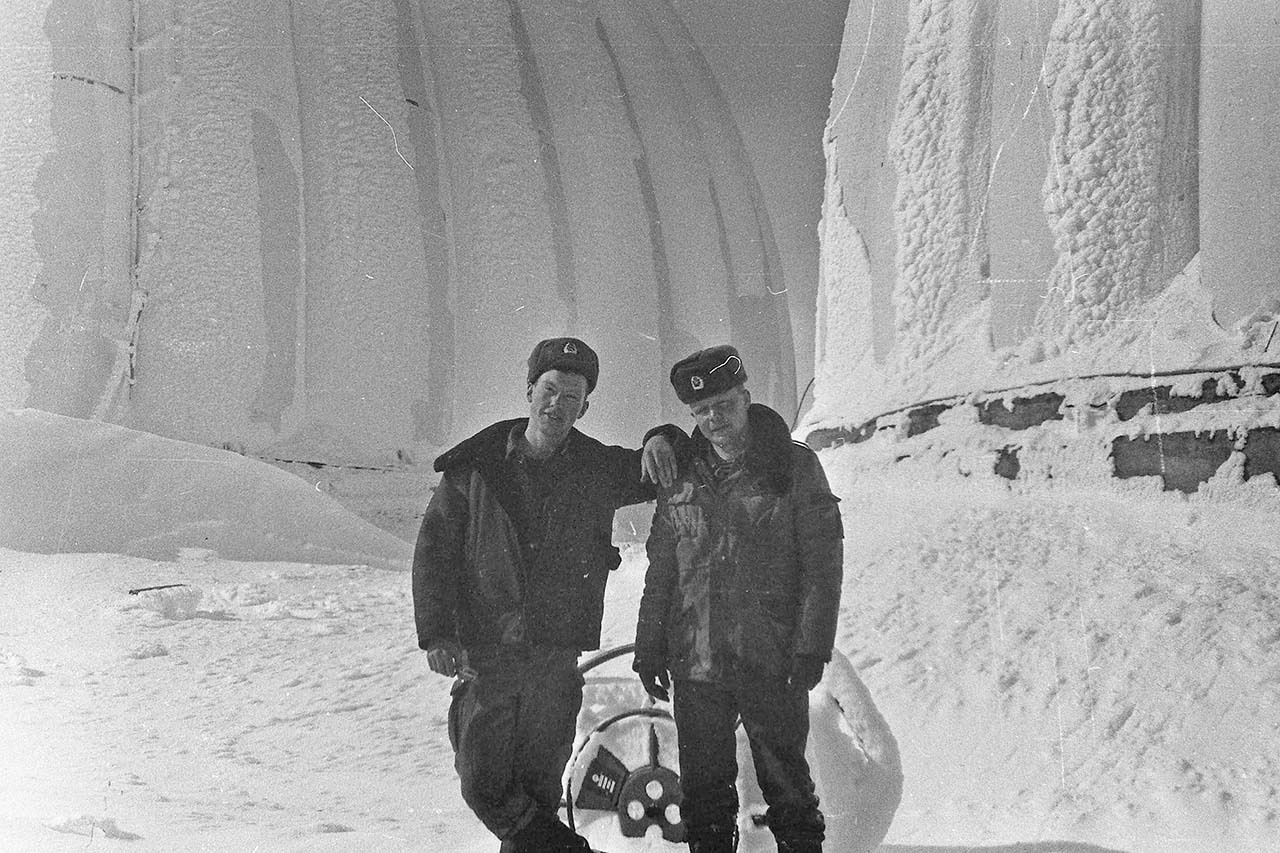

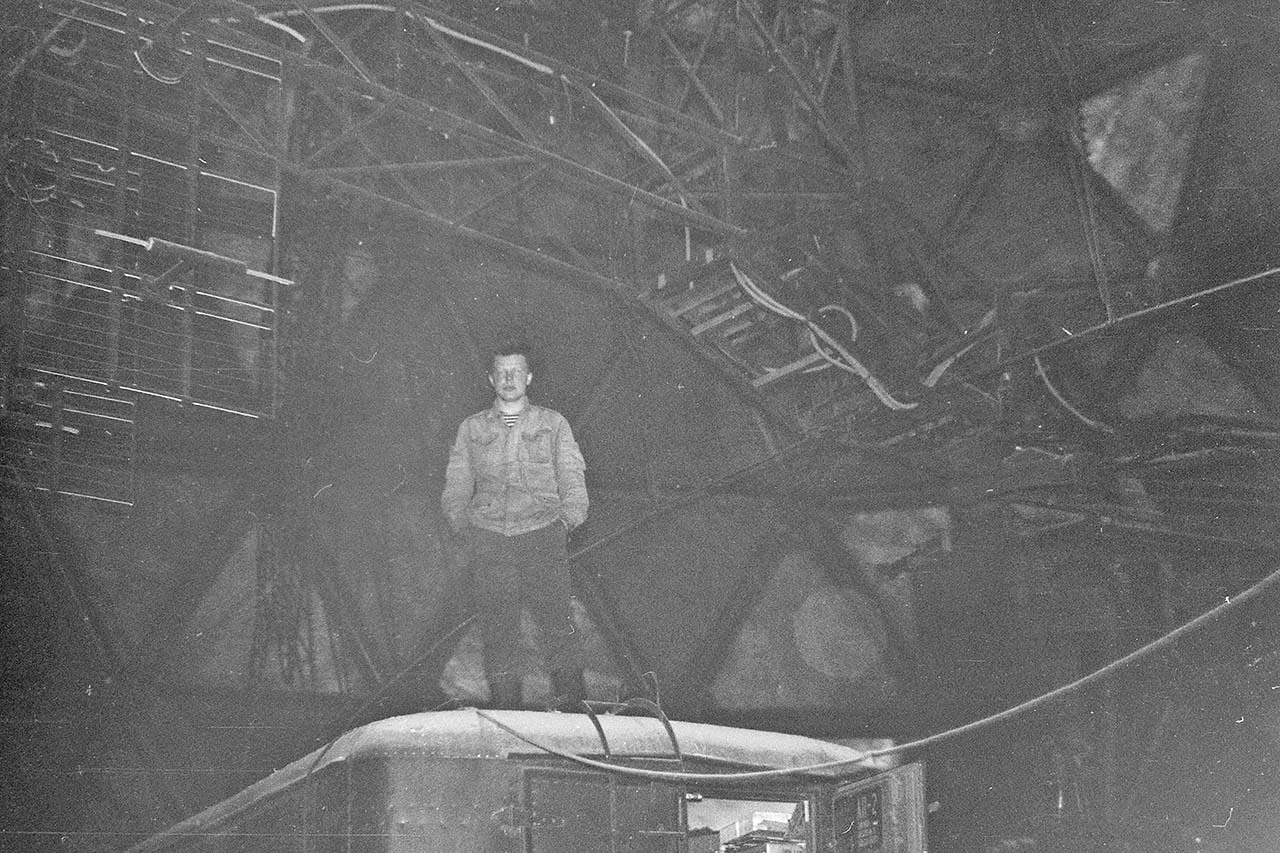

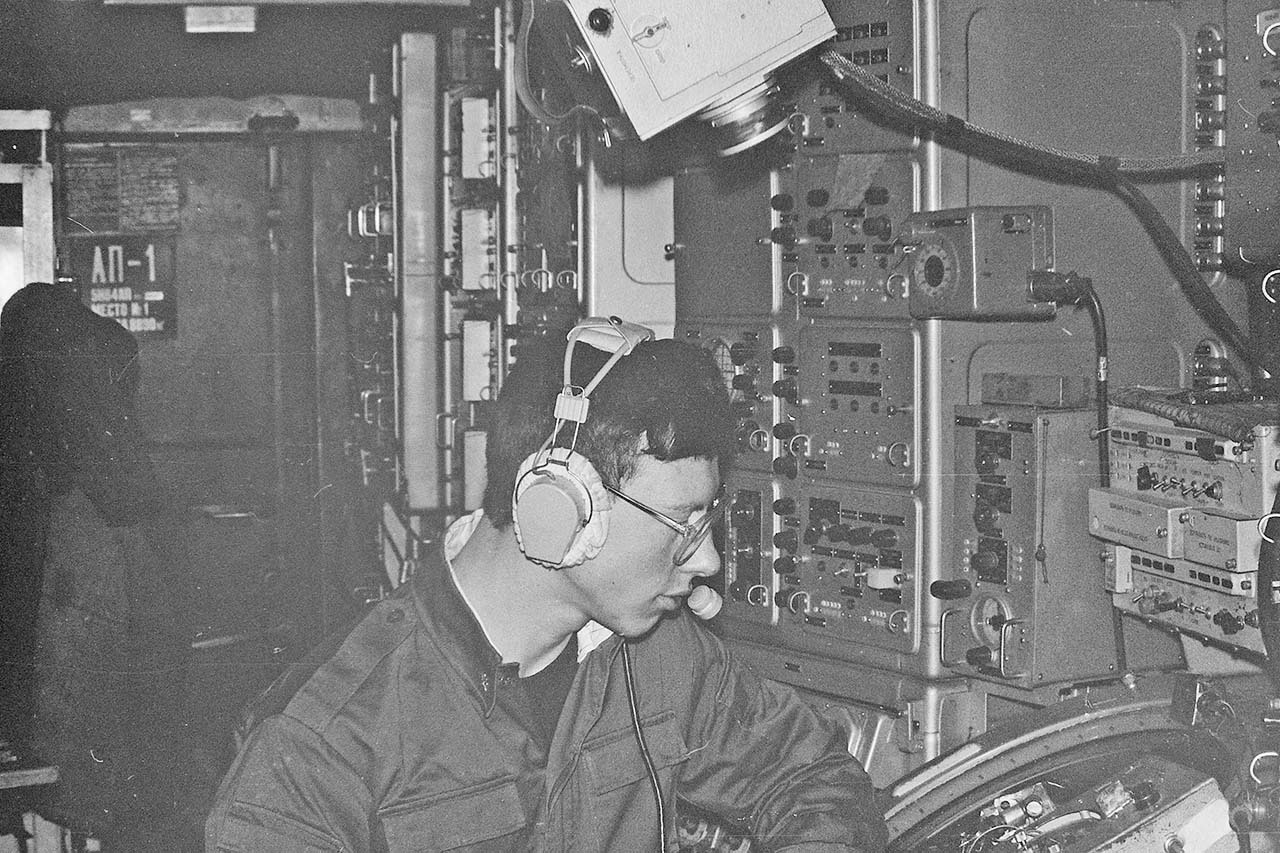

На пароходе «Выборг». Фото предоставлено Максимом Брижиком.

Ответы на все эти и другие вопросы могут дать документы Дальстроя, до которых пока не дошли руки. Так всё ещё впереди!

Вместо эпилога

Из воспоминаний Валерия Попова: «Об этой трагедии говорили очень мало. Но даже мы, дети, знали об этом. У некоторых ребят были велосипеды «утопленники», попавшие вместе с другими грузами в морскую воду. В Магадан наша семья прибыла осенью 1953 года на пароходе «Чукотка». В порту следов катастрофы уже не было…».

Моя признательность и благодарность магаданским дайверам и коллективу ГАМО за помощь и поддержку в работе.