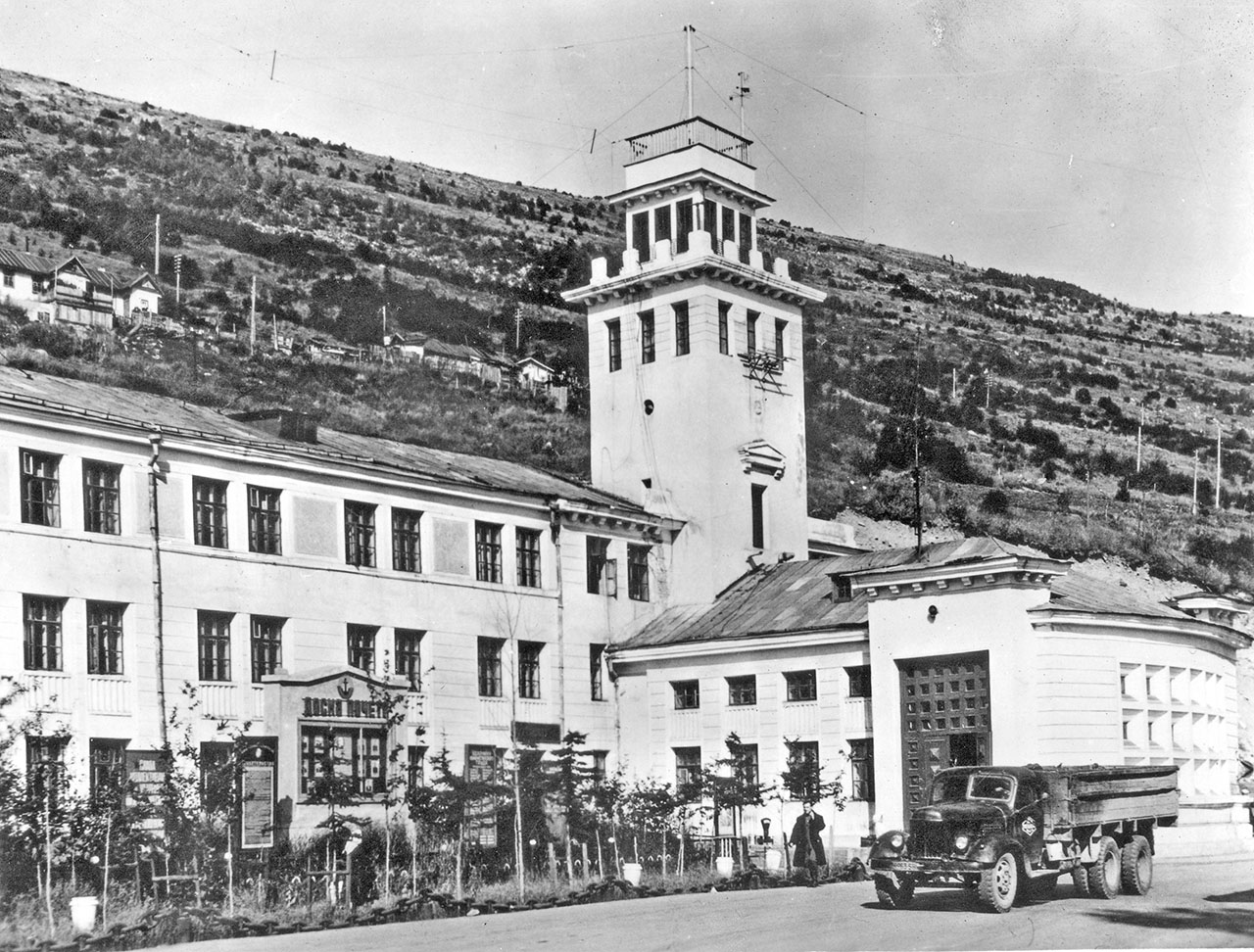

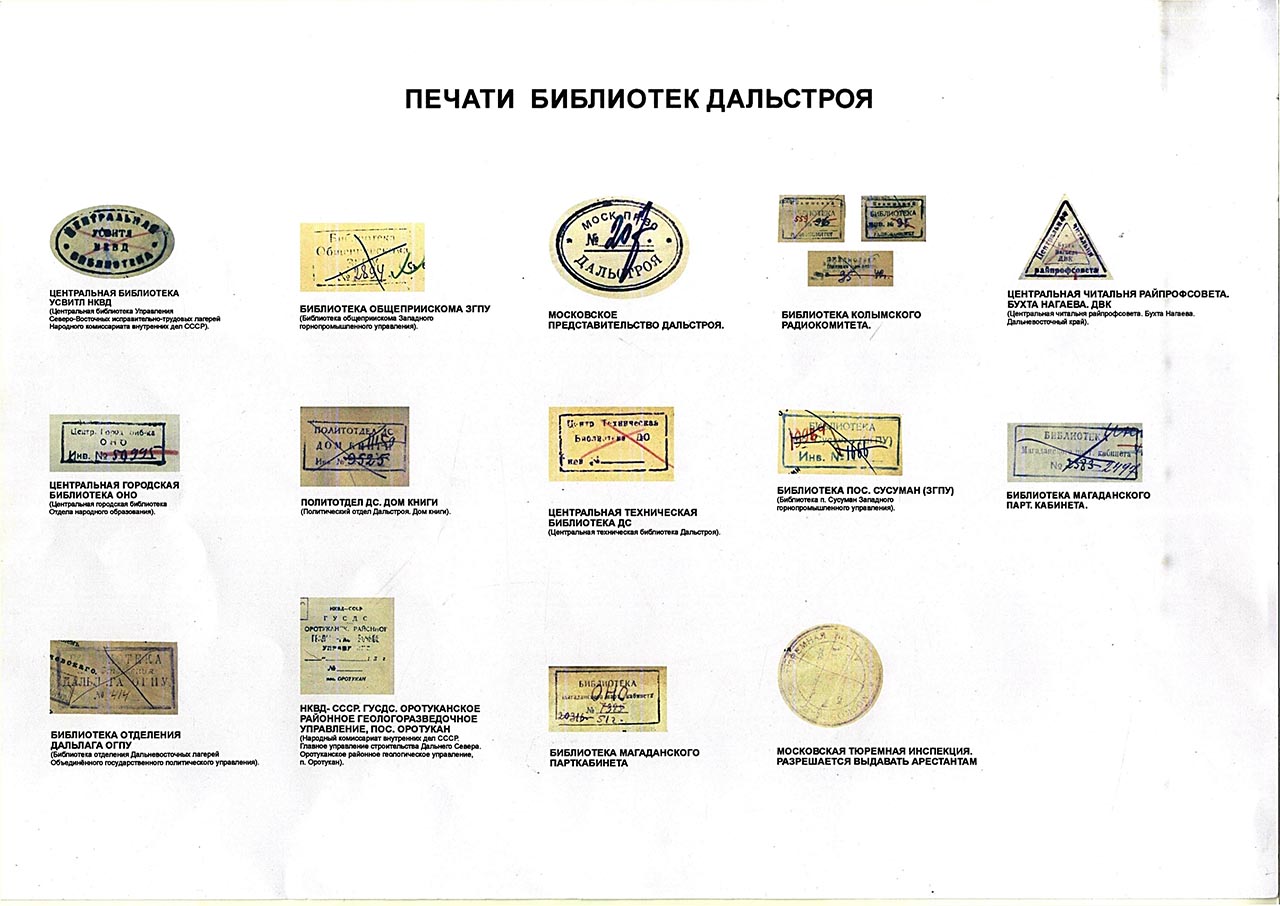

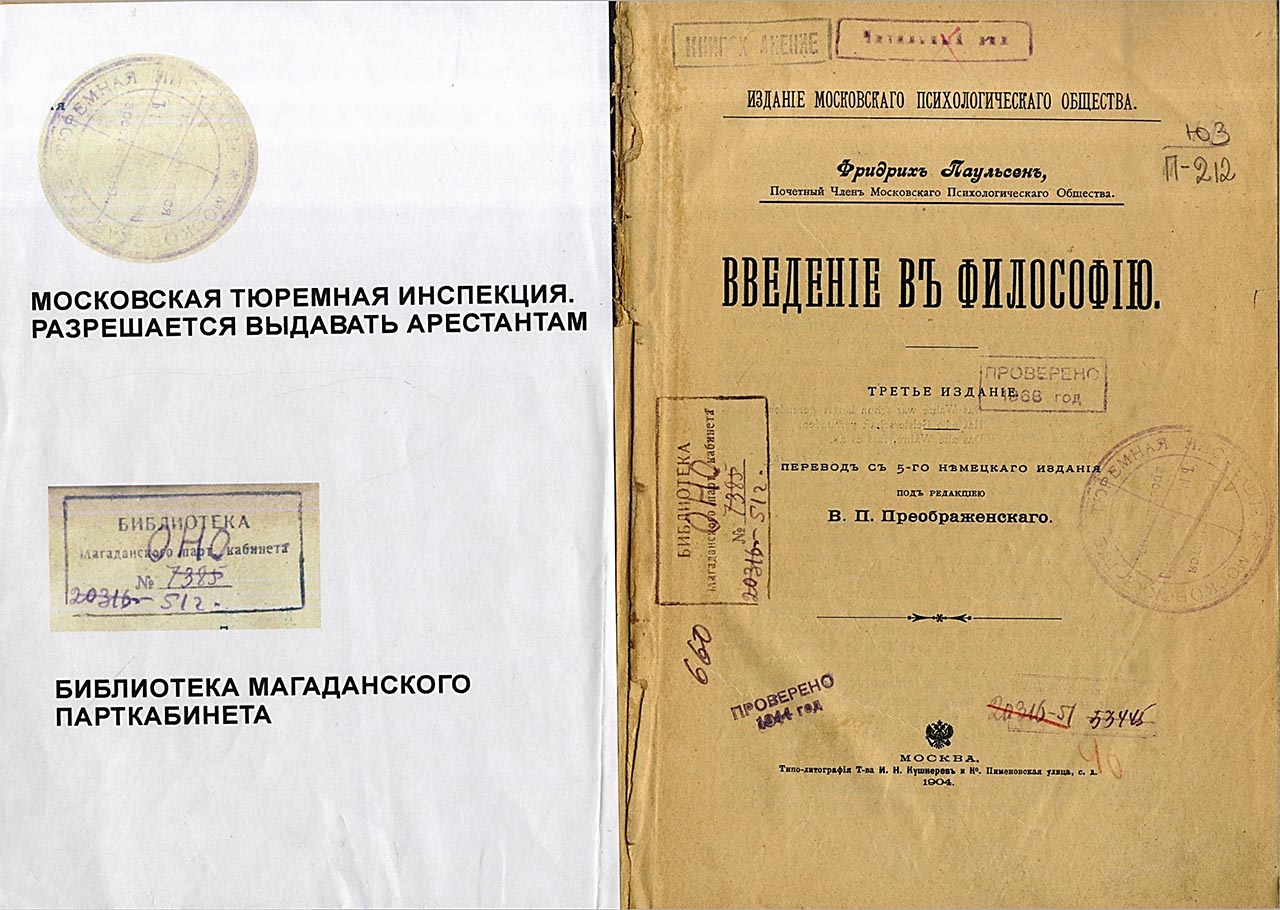

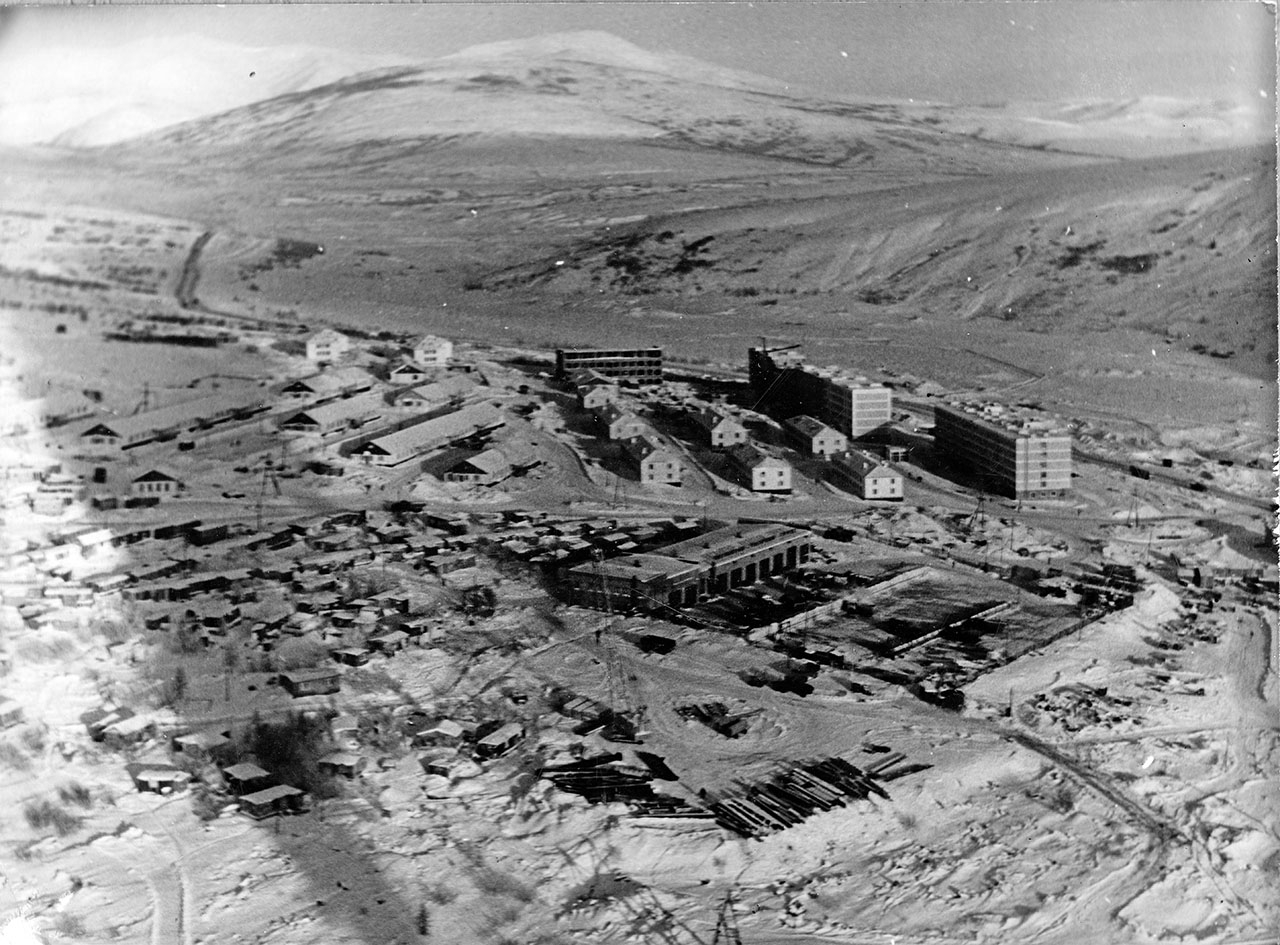

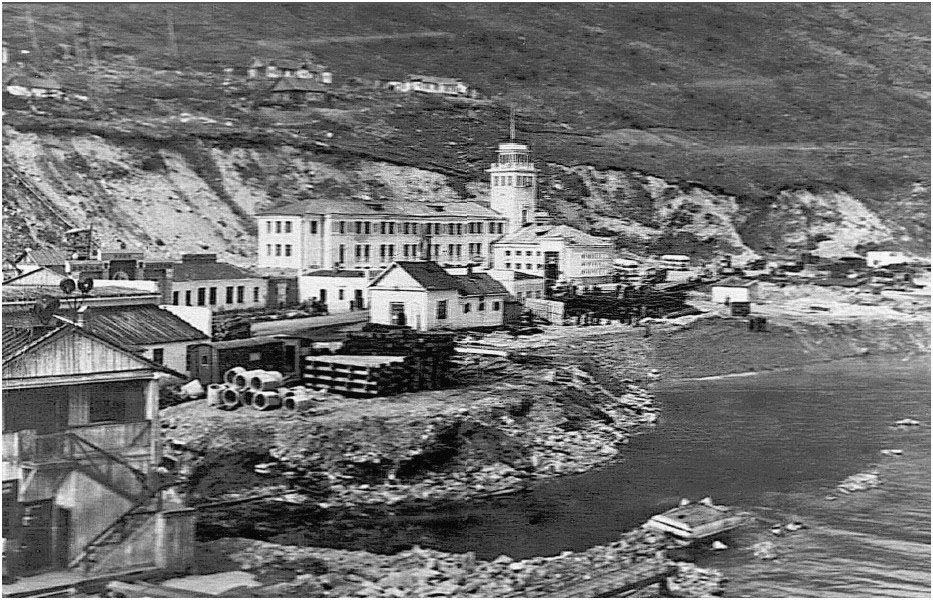

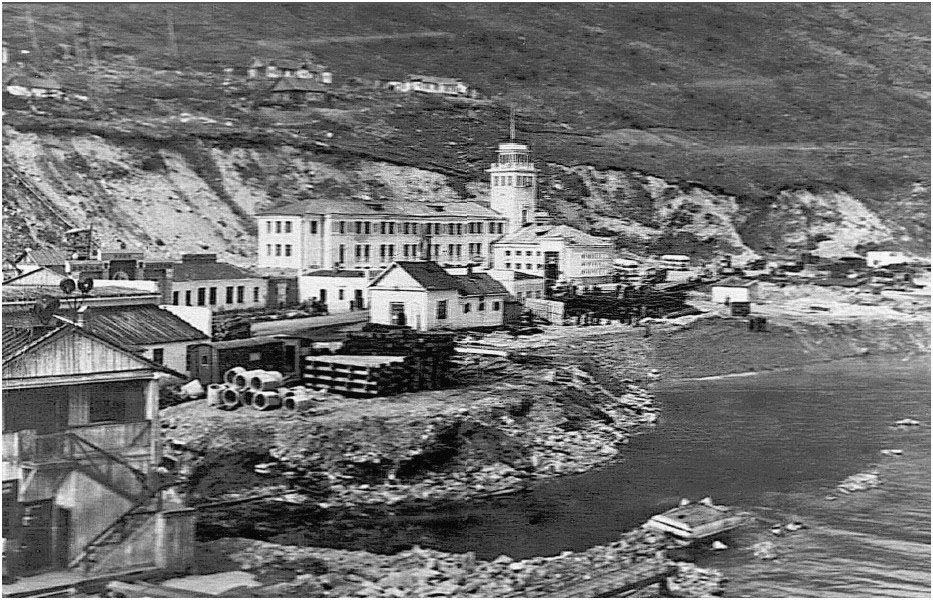

Магаданский морской торговый порт в бухте Нагаева. 40-е годы ХХ-го века.

Закончилась Вторая мировая война и в СССР полным ходом продолжалось восстановление народного хозяйства. Был принят и воплощался пятилетний план восстановления и развития экономики на 1946–1950 годы, который предусматривал ускоренное развитие советской экономики, подъем жизненного уровня населения, укрепление оборонной мощи страны. Промышленность должна была достигнуть довоенного уровня уже в 1948 году, а к концу пятилетки превысить его на 48%.

Тем временем для Дальстроя первые послевоенные годы начались с череды потрясений и катастроф. Все началось с взрыва одного из пароходов флота Дальстроя с одноименным названием в бухте Находка…

Взрыв парохода «Дальстрой»

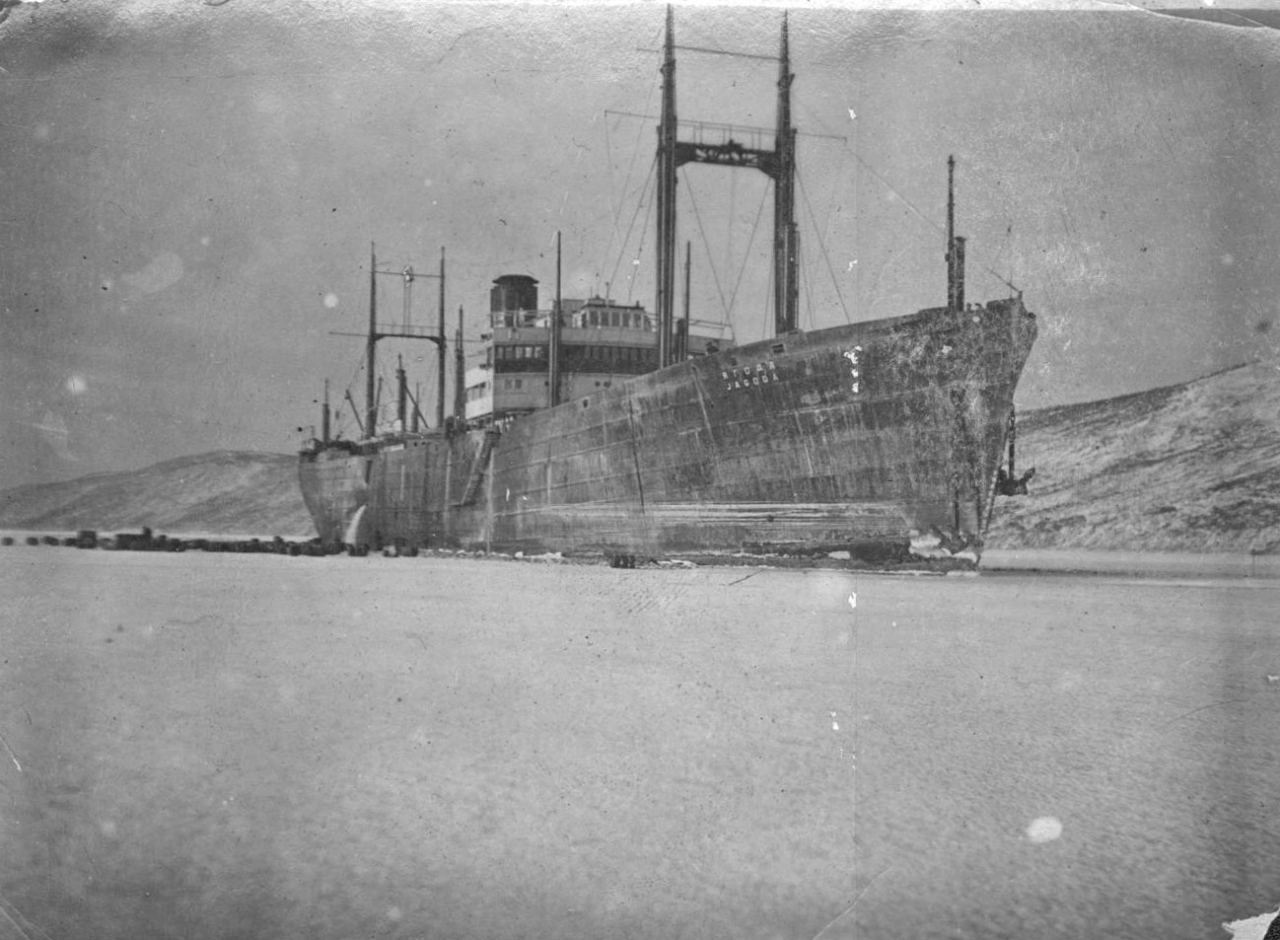

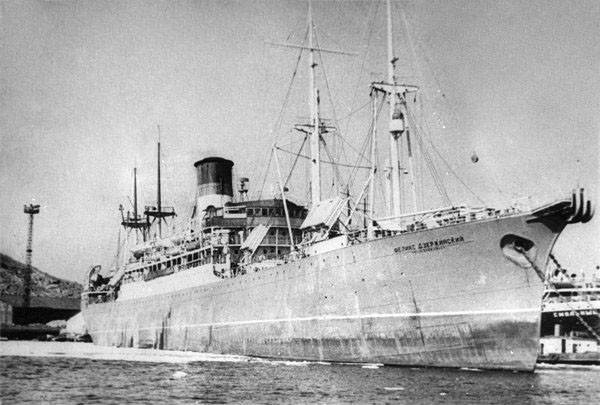

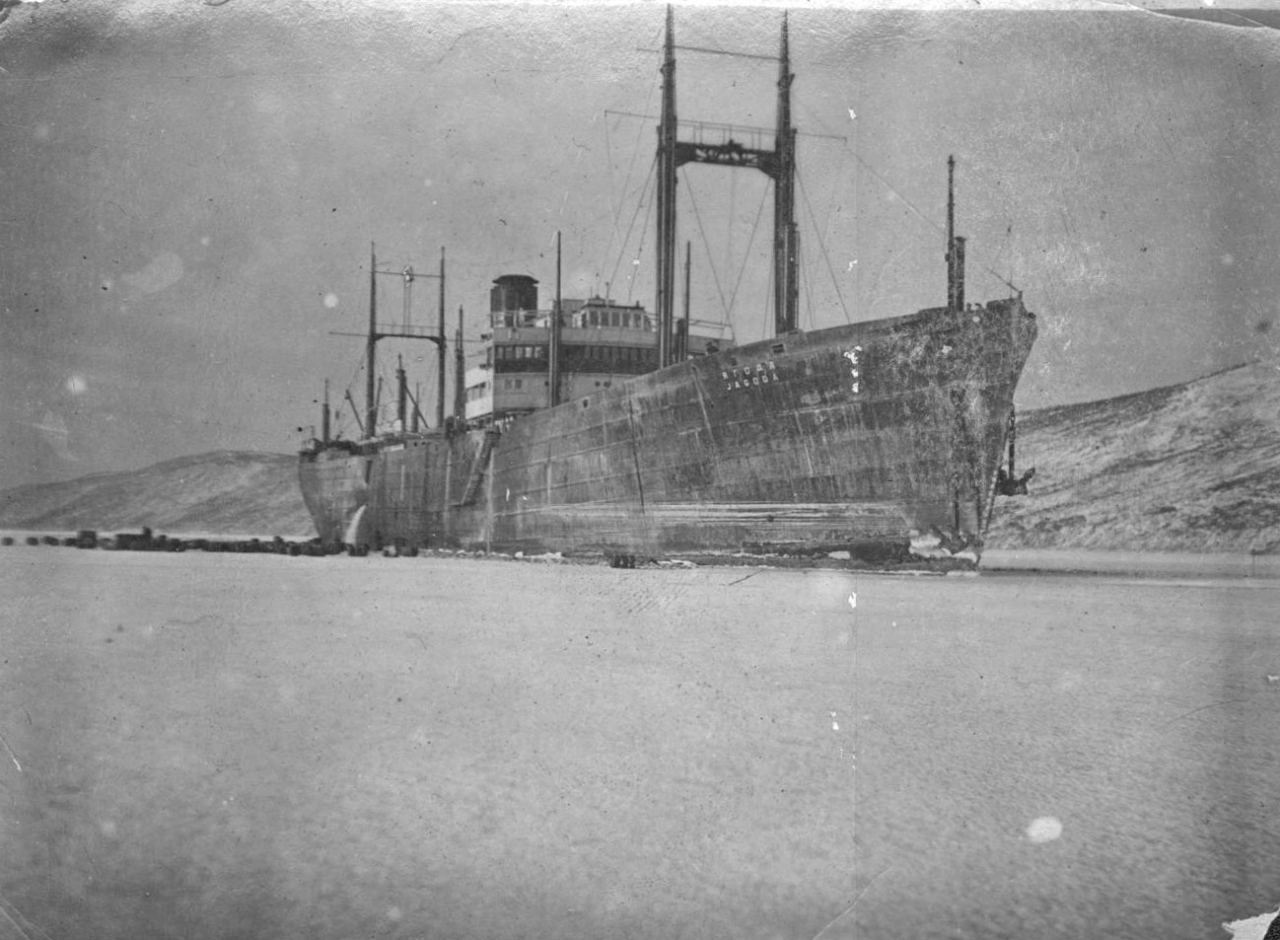

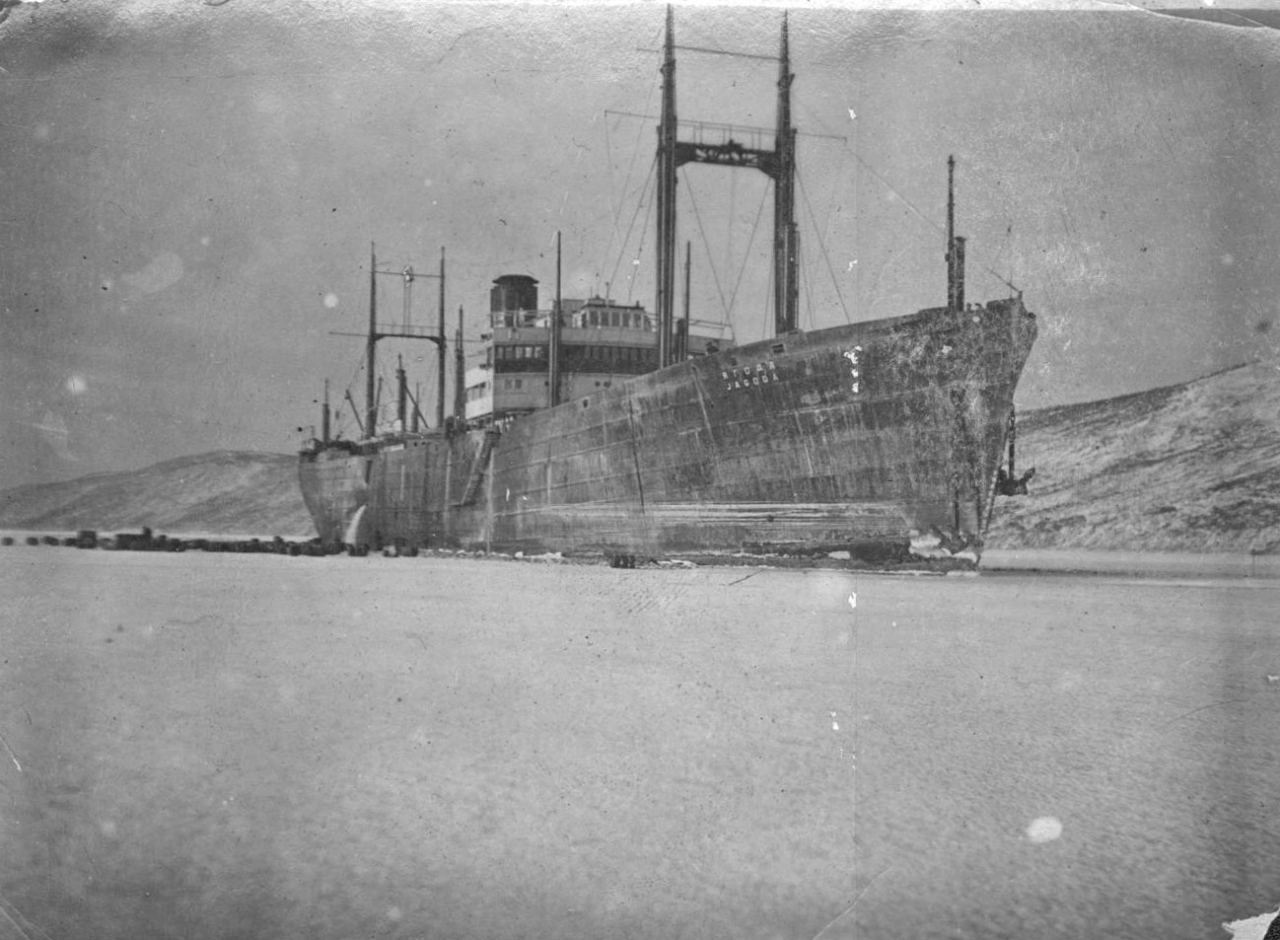

Пароход «Генрих Ягода» («Дальстрой») на разгрузке в бухте Нагаева. 30-е годы ХХ-го века.

24 июля 1946 года во время погрузки аммонала на пароход Дальстрой в бухте Находка из-за грубых нарушений техники безопасности произошёл взрыв. Погруженные с грубейшими нарушениями правил безопасности в навал в трюм 7000 тонн аммонала загорелись ещё во время загрузки парохода. Находившиеся в другом трюме 400 тонн тротила под воздействием высокой температуры взорвались, полностью разрушив портовые сооружения на мысе Астафьева и вызвав значительные человеческие жертвы.

Из письма Министра внутренних дел СССР Круглова — Сталину, Берии, 14 августа 1946 года:

«В результате пожара и взрыва в бухте Находка уничтожен пароход «Дальстрой» и все находившиеся на нём грузы в количестве:

взрывчатки — 917 тонн, сахара — 113 тонн, разных промтоваров — 125 тонн, зерна — 600 тонн, металла — 392 тонн, а всего на сумму 9 млн рублей;

на сгоревших складах Дальстроя уничтожено различных промышленных и продовольственных грузов на сумму 15 млн руб. и взрывчатки на сумму 25 млн руб.

Во время взрыва парохода «Дальстрой» убито и умерло от ран 105 человек, в том числе: военнослужащих — 22, гражданского населения — 34, заключённых — 49; ранено и находится в лечебных заведениях 196 человек, в том числе: военнослужащих — 55, гражданского населения — 78 и заключённых — 63».

К словам и цифрам министра МВД СССР Круглова стоит относиться очень скептически. 7400 тонн взрывчатки, погруженные в трюмы парохода «Дальстрой» в письме министра к Сталину превращаются волшебным образом в … 917 тонн. Не хотел министр говорить правду Иосифу Виссарионовичу…

Историческая справка. Пароход «Дальстрой»

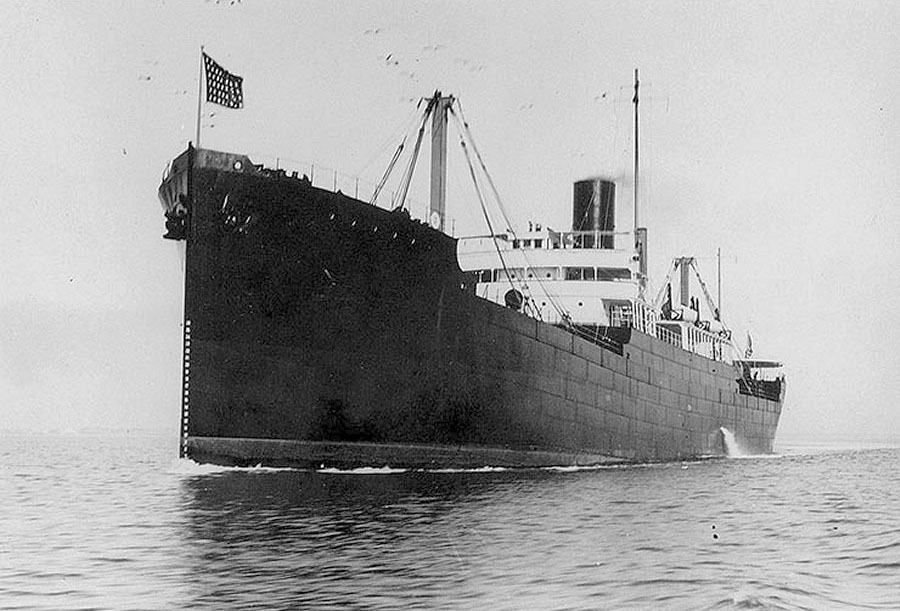

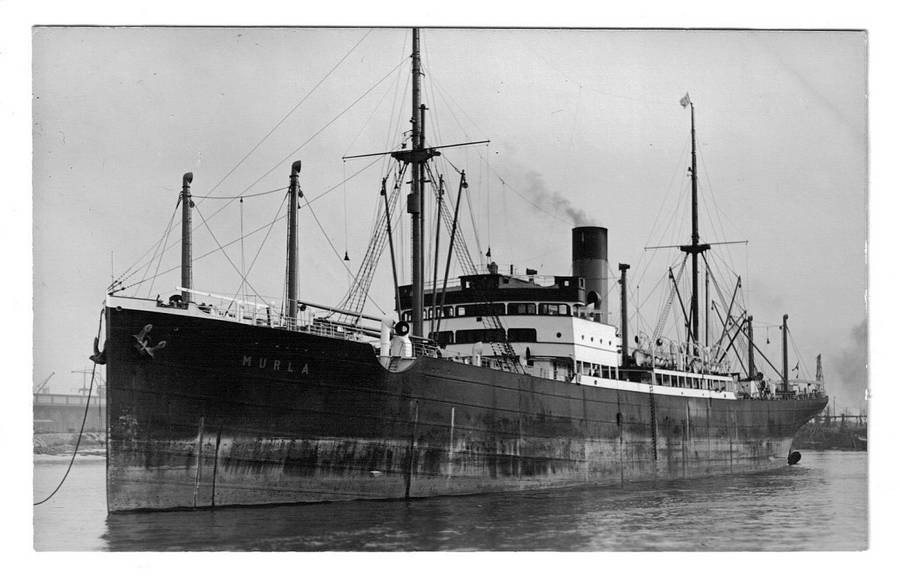

В марте 1935 года Дальстрой закупил в Голландии пароход «Алмело» («Almelo»), который получил новое имя в честь народного комиссара внутренних дел СССР — «Генрих Ягода». Но такое название оказалось недолговечным.

После снятия с поста и расстрела наркома, судну было решено присвоить новое название — «Дальстрой».

Пароход «Almelo» (будущий «Дальстрой»). 1934 год.

Это был вполне современный пароход, постройки 1925 года, дедвейтом 13 500 тонн. Характерно, что его котлы работали на жидком топливе, что в то время было редкостью.

В 1930-х — 1940-х годах пароход совершал рейсы из Находки в Магадан, доставляя грузы и заключённых на Колыму.

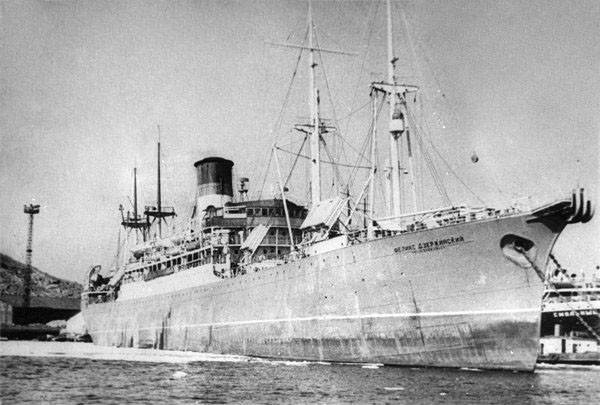

Во время Великой Отечественной войны флот Дальстроя принимал активное участие в перевозке грузов из США и Канады через Тихий океан в СССР. Первым к перевозкам через Тихий океан военной помощи союзников был подключен уже в третьем квартале 1941 года «Ф. Дзержинский». К началу 1942 года все четыре судна Дальстроя (включая пароход «Дальстрой») работали на линии Америка — Владивосток. Материалы Госархива Магаданской области (ГА МО, ф.Р-23сч, дд. 4196, 4206, 4225, 4244, 4245, 4268, 4286, 4301) говорят о том, что флот Дальстроя за годы войны перевез примерно 480 тыс. тонн грузов.

В августе 1945 года, во время советско-японской войны пароходы Дальстроя «Советская Латвия» и «Дальстрой» обеспечивали высадку десантов в порту Сейсин (Корея).

15 августа 1945 года пароход «Дальстрой», выгрузив во Владивостоке привезенный из Канады груз, готовился принять новый, для Магадана, но был мобилизован для проведения десантной операции в Корее.

16 августа 1945 года третья волна десанта в составе минного заградителя «Аргунь», транспортов «Невастрой», «Ногин» и «Дальстрой» и кораблей сопровождения подошла к корейскому порту Сейсин. В 5:30 на подходе к пирсу в порту Сейсин подорвался на мине транспорт «Ногин», а в 06:00 там же подорвался «Дальстрой». Транспорты остались на плаву, были подведены к пирсам и с них были сняты танки и артиллерия десанта.

Ночью с 16 на 17 августа поврежденный в результате взрыва «Дальстрой» поднял якорь и без охранения пошёл во Владивосток. По приходу в порт при осмотре суда было обнаружено 48 трещин.

В ноябре 1945 года пароход «Дальстрой» взял курс на Ванкувер (Канада), где и ремонтировался в сухом доке.

За эту десантную операцию капитан парохода «Дальстрой» приказом по Тихоокеанскому флоту №080/н от 22 февраля 1946 года награжден орденом Отечественной войны II степени.

За работу в годы войны капитан Банкович был награжден орденом Красной Звезды и двумя орденами Трудового Красного Знамени, в его Личном деле подшит восторженный отзыв о работе на пароходе «Дальстрой» американского лоцмана Д.Я. Келли.

24 июля 1946 года во время погрузки аммонала в порту Находка из-за грубых нарушений техники безопасности произошёл взрыв, повлёкший гибель ста пяти человек.

Из экипажа парохода во время взрыва погибли 7 человек, включая капитана парохода «Дальстрой» — Всеволода Мартиновича Банковича. Он последним покинул своё горящее судно, как и полагается настоящему капитану…

Остальные 42 человека и гостившая на судне жена капитана уцелели — убегая с горящего парохода, оказались при взрыве в «мертвой зоне». Бывший тогда старпомом на «Дальстрой» Павел Павлович Куянцев убежден, что жизнью он и спасшиеся его товарищи обязаны были своему капитану, который вовремя — ни раньше, ни позже — скомандовал им покинуть судно.

О спасшихся членах экипажа при взрыве парохода «Дальстрой» Куянцев писал: «Так все они и живут вторую жизнь благодаря своему капитану. Они уважали и любили Всеволода Мартиновича и очень жалели о его гибели».

На смену пароходу «Дальстрой»

Грузопоток в бухту Нагаева постоянно рос, Дальстрою нужны были взрывчатка, механизмы, материалы и живая сила, а время навигации было ограничено.

После гибели одного из пароходов флота Дальстроя, необходимо было закрыть образовавшийся дефицит тоннажа флота, участвующего в завозе грузов и Советом Министров СССР было издано Постановление, подписанное Сталиным — «Организовать с июня 1947-го года регулярные грузовые линии по завозу грузов Министерства внутренних дел СССР в Нагаево для Дальстроя».

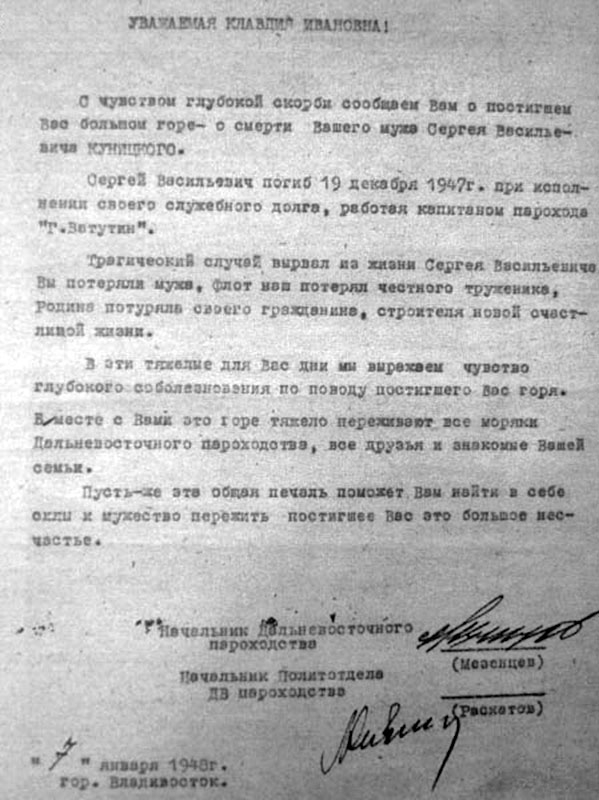

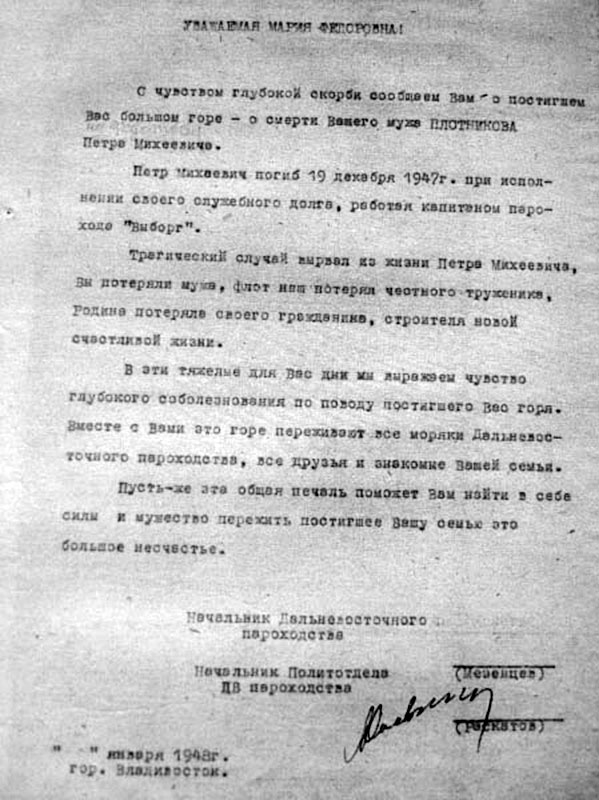

Согласно этому постановлению в 1947 году Дальневосточное пароходство выделило пароходы «Генерал Ватутин» (капитан С.В. Куницкий) и «Выборг» (капитан П.М. Плотников) для перевозки грузов во время навигации в бухту Нагаево.

Оба судна были переданы по Ленд-лизу из США Дальневосточному пароходству: «Генерал Ватутин» — в июне 1944 года, «Выборг» — в ноябре 1942 года.

Историческая справка. Пароходы «Генерал Ватутин» и «Выборг»

Пароход «Генерал Ватутин»

Пароход «Степан Разин», тип «Liberty», IMO 5340625 построен в 1943 году на верфи «Oregon Shipbuilding Corporation», Портланд.

К сожалению, фотографии хорошего качества парохода «Генерал Ватутин» я не нашел. На фотографии однотипное с ним судно пароход «Степан Разин», внешнее отличие между ними только в окраске корпуса.

Полная вместимость 7300 брт. Размерения 134.57х17.37х8.45 м. ГЭУ котломашинная, 2500 л.с. Скорость экономическая 11.5 узла, дальность 13000 миль. Вооружение 2х76.2-мм, 8х20-мм. Экипаж 61 чел.

Пароход был заложен на судоверфи «Richmond Shipyard» фирмы «Permanent Metals Co» в Ричмонде (США) 21 мая 1944 года и спущен на воду 9 июня 1944 года. Строительство этого парохода продолжалось 19 дней, меньше трех недель! Корабль был построен по типу «Liberty», проект EC2-S-C1. Пароход назван «Jay Cooke».

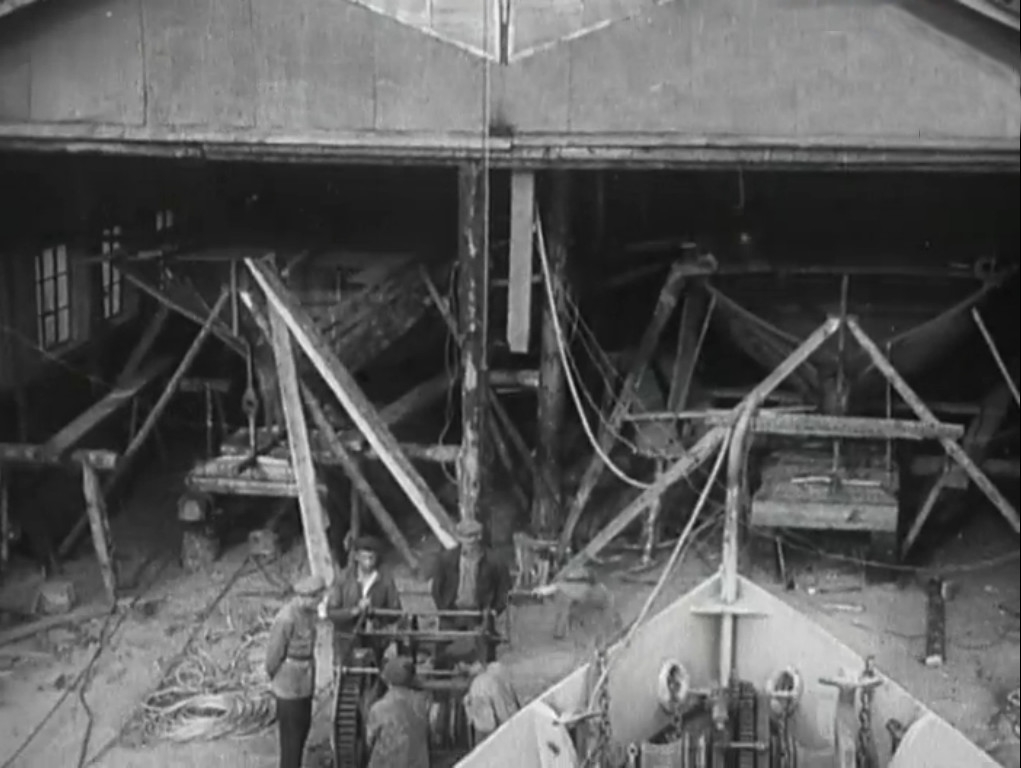

Верфь «Richmond Shipyard». Строительство кораблей типа «Liberty». Ричмонд, США.

Пароход вступил в строй 17 июня 1944 года.

В июне 1944 года принят советской закупочной комиссией и, подняв Государственный флаг СССР, вошел в состав Дальневосточного государственного морского пароходства Наркомата морского флота. Пароход получил новое имя «Генерал Ватутин».

С 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года числился в составе ТОФ в качестве транспорта. Во время Великой Отечественной войны в составе военизированных судов Дальневосточного бассейна выполнял экспортно-импортные перевозки между тихоокеанскими портами СССР и союзников.

10 марта 1947 года передан на баланс Балтийского государственного морского пароходства, но 19 июня 1947 года возвращен Дальневосточному государственному морскому пароходству.

19 декабря 1947 года в порту Нагаево от взрыва в трюме взрывчатых веществ получил большие разрушения корпуса и надстроек и затонул.

22 декабря 1948 года ввиду невозможности восстановления исключен из списков судов Министерства морского флота в связи с передачей «Главвторчермету» для демонтажа и разделки на металл.

(Передача «Главвторчермету» для демонтажа и разделки на металл была возможна только на бумаге. Из материалов комиссии: «Через четыре дня после катастрофы военные водолазы обследовали дно бухты в том месте, где погиб «Генерал Ватутин». В результате взрыва на дне образовался котлован длиной до 100 метров, шириной 40 метров и глубиной 7 метров. В котловане обнаружены отдельные части парохода, разбросанные на площади до 150 метров» — О.В.).

Пароход «Выборг»

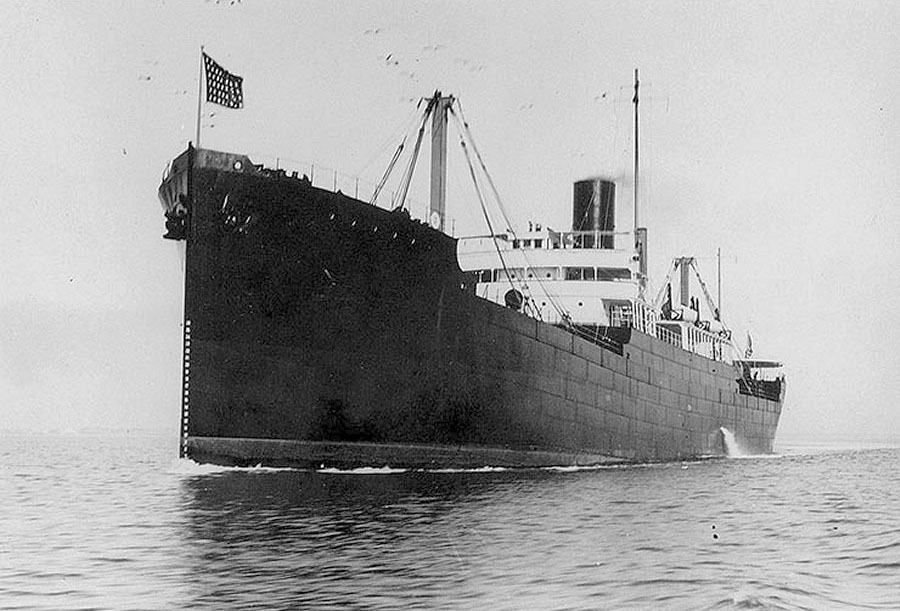

Пароход «Kailua», после передачи СССР по ленд-лизу — «Выборг».

Полная вместимость 5983 брт. Размерения 125.12 х 16.55 х 8.44 м. ГЭУ котломашинная, 2332 л.с. Скорость экономическая 10 узлов. Топливо: уголь/мазут. Вооружение: 1 х 102-мм, 4 х 20-мм, 4 х 12.7-мм пулемета (первоначально: 1х102-мм орудие и 4х12,7-мм пулемета).

Корабль был построен по проекту «Emergency Fleet Corporation Design 1013» (другое название — «Robert Dollar type»). Суда этой серии строились на верфях западного побережья США для использования в чрезвычайных ситуациях во время Первой мировой войны. Заказчик — Судоходный Совет Соединенных Штатов (USSB).

Всего было построено 111 кораблей по проекту «Design 1013». 106 было построено для EFT, а еще пять — для частных подрядчиков. Большинство из построенных пароходов имена, начинающиеся со слова «West», с указанием их происхождения на западном побережье.

Пароход «West Grama» проект «Design 1013». США, 1919 год. На фотографии однотипное с пароходом «Выборг» судно «West Grama» проекта «Design 1013».

Пароход был заложен на судоверфи «Los Angeles Shipbuilding & Dry Dock Corporation» в Лос-Анджелесе штат Калифорния, (корпус USSB № 767) в 1918 году. Интересный факт, что при закладке пароходу выпал №13, но чтобы избежать суеверий ему присвоили № 12.

Спущен на воду 3 ноября 1918 года, присвоено первое имя — «West Cajoot».

Был принят 1 мая 1919 года комиссией Судоходного Совета Соединенных Штатов (USSB). Пароход «West Cajoot» стал первым судном, выделенным для обеспечения Тихоокеанской навигационной компании Лос-Анджелеса.

В 1928 году был куплен судоходной компанией «Oceanic and Oriental Navigation» для работы на маршрутах Калифорния — Австралия — Новая Зеландия и получил новое имя — «Golden Bear».

В 1936 году у парохода новый владелец — судоходная транспортная компания «Matson Navigation Company». Пароход переименован в «Kailua».

В 1942 году «Kailua» продан «States Maritime Commission» (MARCOM).

06.11.1942 года принят в Сиэтле от американской Военной судовой администрации советской закупочной комиссией и, подняв Государственный флаг СССР, вошел в состав Дальневосточного государственною морского пароходства Наркомата морского флота. Получил новое имя — «Выборг».

Во время Великой Отечественной войны в составе военизированных судов Дальневосточного бассейна выполнял экспортно-импортные перевозки между тихоокеанскими портами СССР и союзников.

23 марта 1946 года поступил в подчинение Министерства морского флота.

19 декабря 1947 года в бухте Нагаева затонул от детонации в трюме взрывчатых веществ.

22 декабря 1948 года ввиду невозможности восстановления исключен из списков судов Министерства морского флота в связи с передачей «Главвторчермету» для демонтажа и разделки на металл.

(Передача «Главвторчермету» для демонтажа и разделки на металл осталась только на бумаге. Судно до настоящего времени находится на дне бухты Нагаева, о чём свидетельствуют рассказы и фотографии водолазов, обследовавших этот пароход на дне бухты Нагаева. — О.В.)

Гримаса судьбы. Пароход построенный для перевозки грузов в Первую мировую войну, но не успевший на неё попасть, прошёл Вторую мировую войну и погиб от взрыва в мирное время.

Хроника катастрофы

«27 дней до катастрофы»

23 ноября 1947 года красавец — сухогруз «Генерал Ватутин» прибыл из Южно-Сахалинска в порт Ванино. Пароход был, что называется, налегке, без всякого груза. Порт приписки — Владивосток. Номер приписки — 999.

Капитан парохода «Генерал Ватутин» Куницкий С.В.

Капитан парохода — сорокачетырехлетний Сергей Куницкий. Прошел всю войну. В 1942-м на пароходе «Беломорканал» со стратегическим грузом на борту прорвался в одиночку из Исландии в наши северные воды.

В Ванино сухогруз «Генерал Ватутин» пробыл 18 дней до 10 декабря 1947 года, всё это время он стоял под загрузкой.

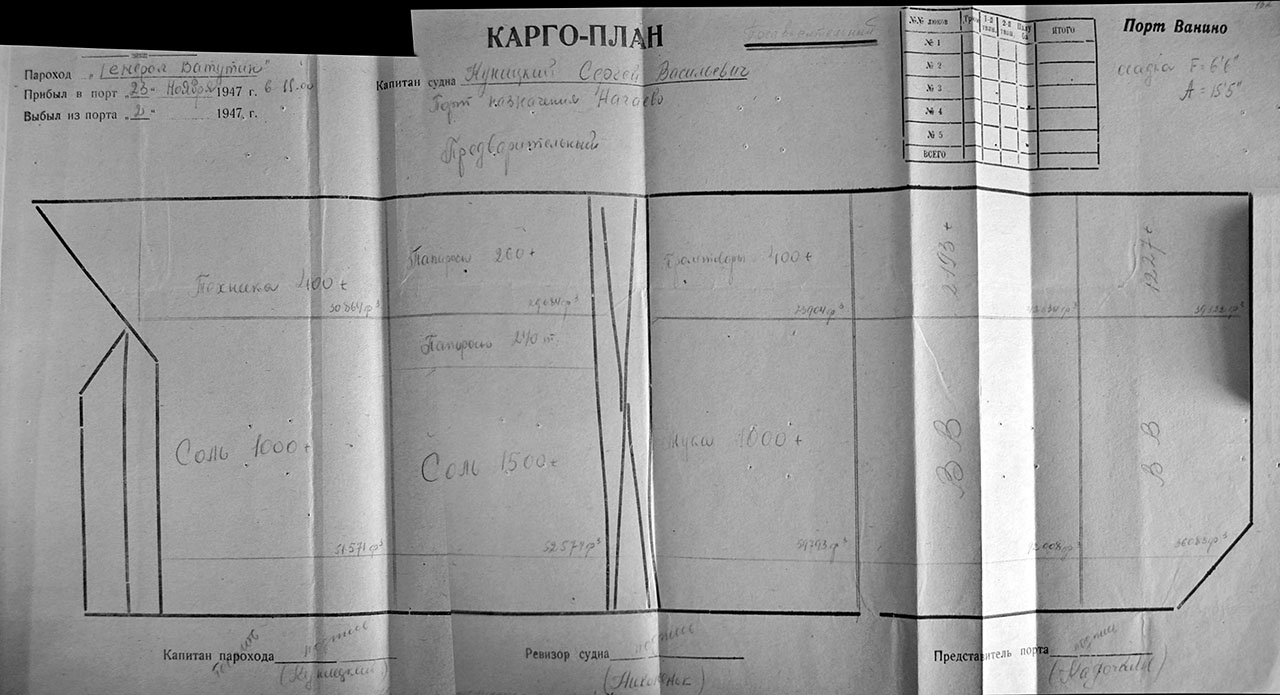

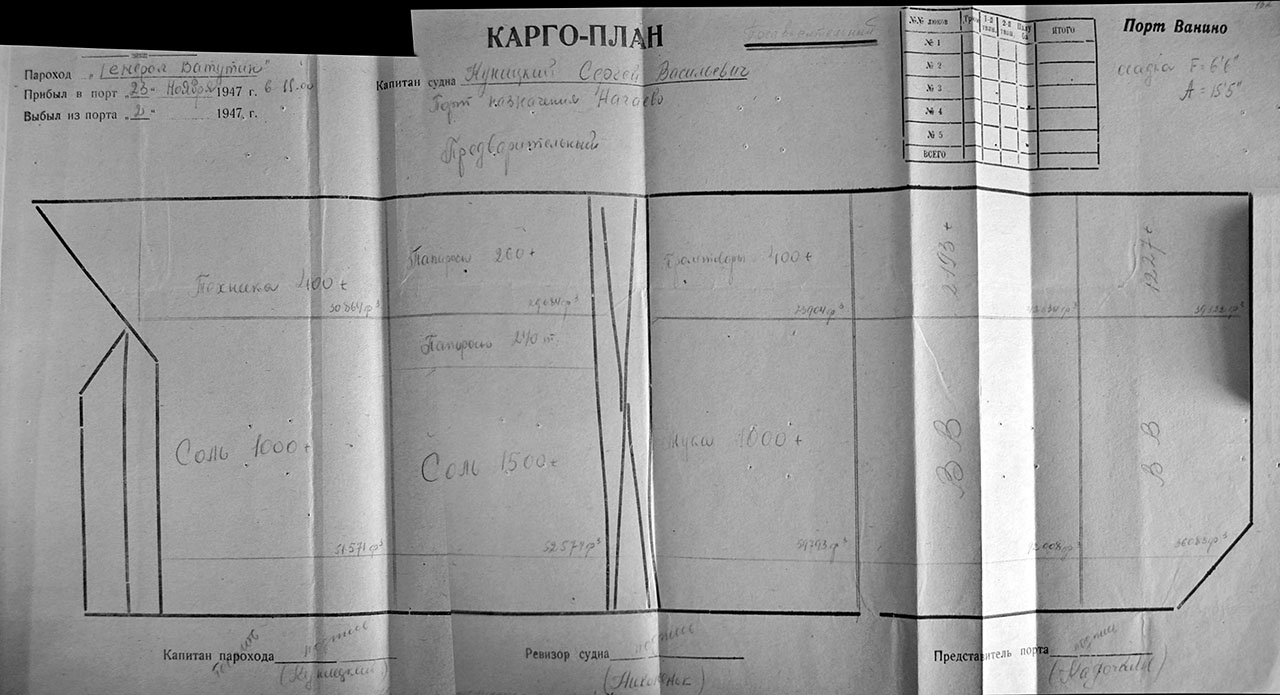

Трюмы «Генерала Ватутина» заполнялись мукой и крупой разных сортов, солью, табаком, папиросами и махоркой, техникой и промтоварами. Всего пароход должен был принять на борт порядка 8500 тонн различного груза.

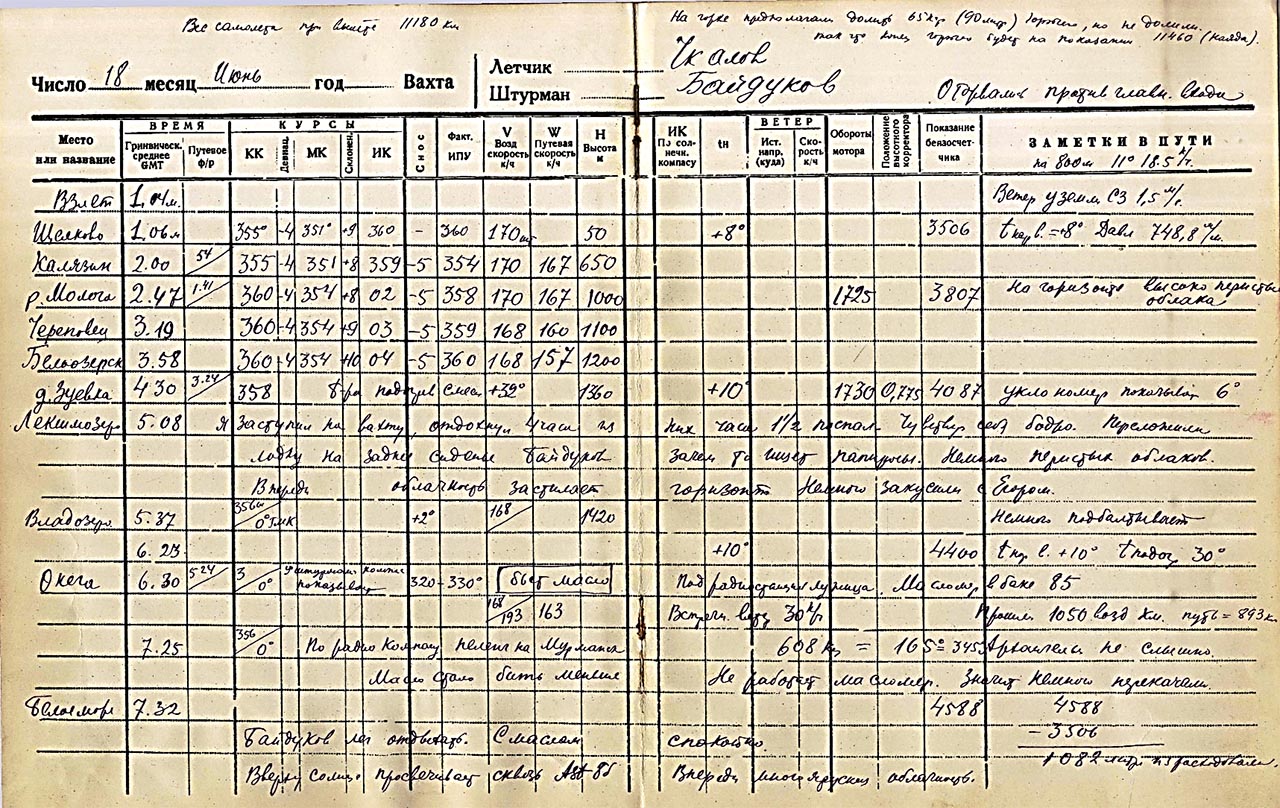

Карго-план погрузки парохода «Генерал Ватутин».

Но самым опасным грузом стала взрывчатка — аммонит, динафталит и тол. По первоначальному плану планировалось погрузить в трюмы парохода 3420 тонн взрывчатых веществ. В первый трюм предполагалось погрузить — 1227 тонн, во второй — 2193 тонны. Всего на борт парохода «Генерал Ватутин» было погружено 3313 тонн взрывчатки.

Весь груз был застрахован в представительстве ГОССТРАХА на 46 миллионов четыреста девять тысяч рублей.

Капитан парохода «Выборг» Плотников П.М.

В тоже самое время на соседнем ванинском причале под загрузкой стояло судно «Выборг». Его капитану — Петру Плотникову — недавно исполнилось 34 года.

В Ванино «Выборг» оказался на три дня раньше «Генерала Ватутина». Ему предстояло доставить в Нагаево пять тысяч сорок девять тонн самого разного груза — всего 219 наименований. Среди прочего — техника, приборы и запчасти, стройматериалы. Но Колымснаб особенно ждал кислоты и химикаты.

В трюмы поместили — почти двести тонн ртути, большое количество серной, азотной, соляной и фосфорной кислоты, карбид кальция, мышьяк, хлорную известь, эмалевые краски, химический калий и еще 14 тонн разных химикатов.

Кроме этого отдельное место занимали средства взрывания — капсюли-детонаторы, бикфордов шнур, электродетонаторы и детонирующий шнур. Всего 186 тонн, которые разместили в трюме №1 в носовой части парохода.

Загружали «Выборг» и «Генерал Ватутин» в две смены сразу по несколько бригад, которые состояли, в основном из заключенных. Как позже выяснит комиссия из Москвы, эти бригады специально никто не охранял. Хотя существовало положение о том, что загрузка особо важного груза (к коему относится и взрывчатка) должна проходить под усиленным контролем военизированной охраны.

Техника, продовольствие и взрывчатка были нужны Дальстрою, как воздух. Навигация уже подходила к концу, ледовая обстановка ухудшалась. Поэтому контролировали погрузку «Генерала Ватутина», «Выборга» и других судов из Москвы. «Дальстройснаб» торопил, требовал детальной отчетности. Переписка между столицей, Ванино и Магаданом велась активно — 30 кодограмм за полмесяца.

1 декабря 1947 года загруженный пароход «Выборг» вышел из порта Ванино и взял курс на Магадан. На его борту было 34 человека.

Ранним утром 10 декабря и «Генерал Ватутин», напоминавший пороховую бочку, покинул Ванинский порт. На борту 43 члена экипажа и 14 пассажиров по официальным данным.

14 декабря 1947 года

Первым в бухту Нагаева пришел пароход «Выборг». 14 декабря 1947 года он встал на дальнем рейде в километрах в пяти от причалов, под Каменным Венцом. На его мачте развевался красный флаг, что означало — «на борту корабля есть взрывчатые вещества».

17 декабря 1947 года

За два дня до катастрофы (17 декабря) на совещании руководства порта было принято решение — разгрузку парохода «Генерал Ватутин» производить в районе Каменного венца, так как в трюмах парохода находится большое количество взрывчатых веществ.

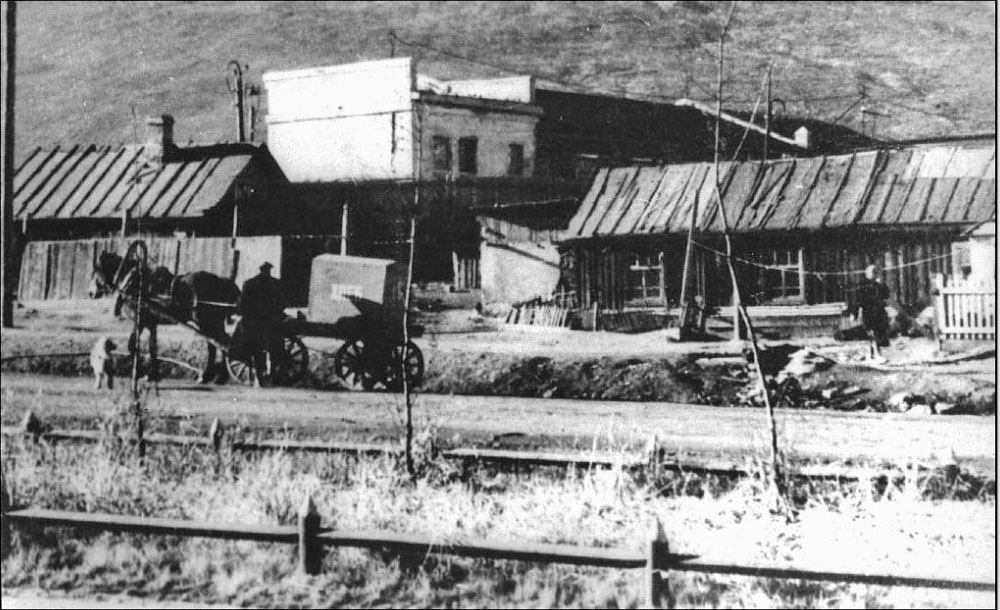

Пароход «Ягода» («Дальстрой») на разгрузке в бухте Нагаева. 30-е годы.

Хочу напомнить, что разгрузка пароходов зимой на лёд и вывоз машинами грузов в склады на берегу была принятой практикой в 30-е годы ХХ-го века, пока строились пирсы морского торгового порта. Эта процедура была отлажена и производилась не один раз.

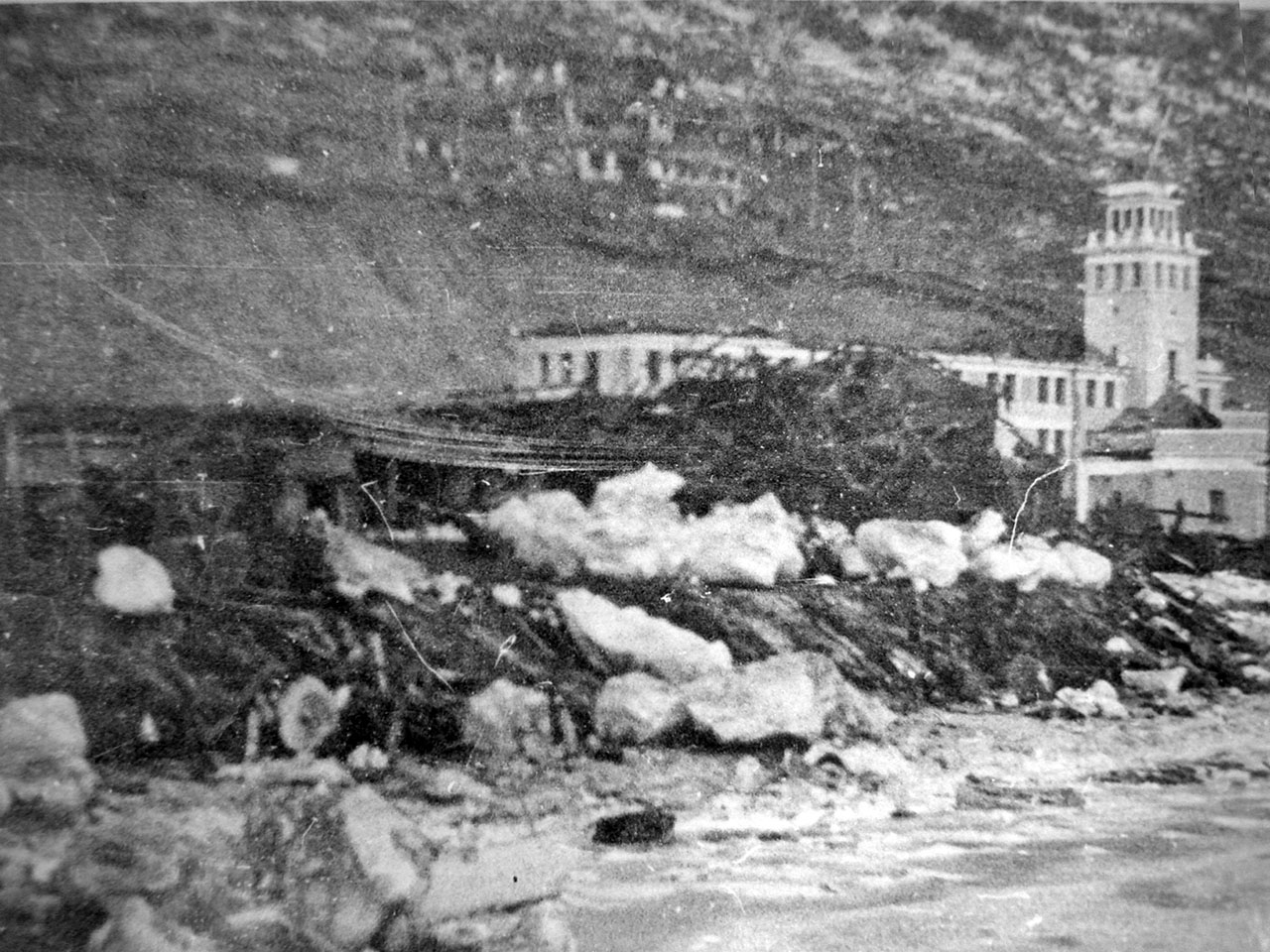

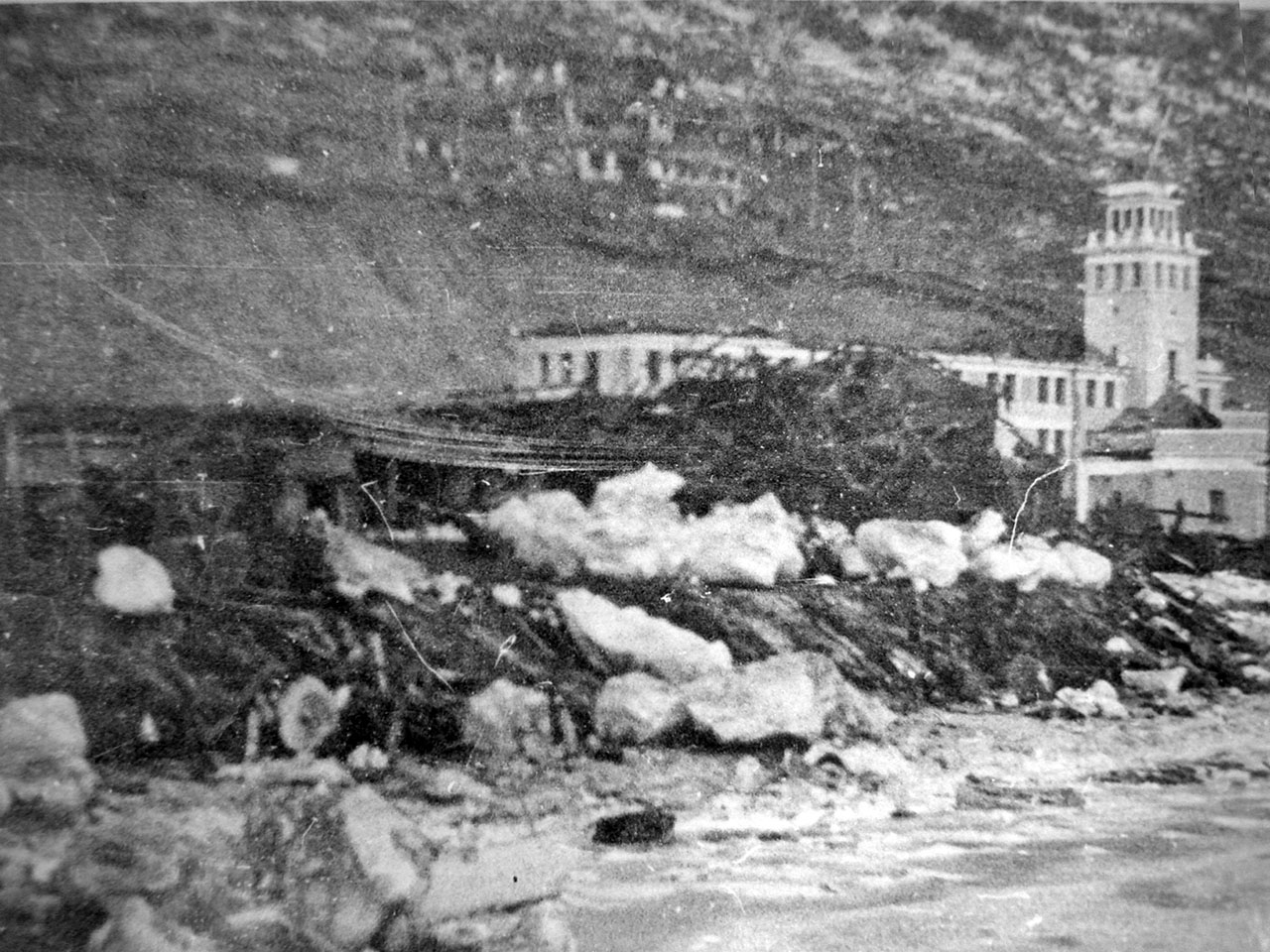

Более того в 1941 году, под Каменным Венцом, на берегу, Дальстроем были построены склады. Их использовали как промежуточные при разгрузке пароходов зимой, когда бухта Нагаева уже была во льду.

Развалины складов у подножия Каменного венца.

Поэтому выгрузка взрывоопасного груза в отдалении от порта, поселка и других судов было очень разумным решением. К сожалению, это решение выполнено не было…

18 декабря 1947 года

Через четыре дня после радиограмной переписки между капитаном судна «Выборг» и начальником порта Уховым, последний разрешил подход парохода. Но у причалов свободного места не было, поэтому «Выборг» встал на ближнем рейде, напротив порта на расстоянии около трехсот метров.

Это было ошибкой начальника порта 36-летнего Германа Ухова. Так близко подпускать пароход со средствами взрывания к причалам, забитыми судами, он не имел права. Тем более на одном из них была взрывчатка, а танкер был заполнен жидким топливом.

Пароход «Генерал Ватутин», над которым так же развевался красный флаг, прибыл в Нагаево в ночь с 17-го на 18-е декабря и остановился в пяти километрах от порта. Разрешение на подход к кромке льда против причалов на расстоянии 250 метров было так же дано начальником порта.

18 декабря в 20 часов 55 минут с «Генерала Ватутина» была принята радиограмма следующего содержания: «Прошу оформить приход портовыми властями, снять пассажиров, имею срочную необходимость сообщения берегом, оформить морской протест».

На эту радиограмму в тот же день в 23 часа 15 минут от начальника порта был передан следующий ответ: «Ватутин. Завтра 19.12.1947 года подходите кромке льда против причала № 3. Оформим приход, высадим пассажиров. Ухов».

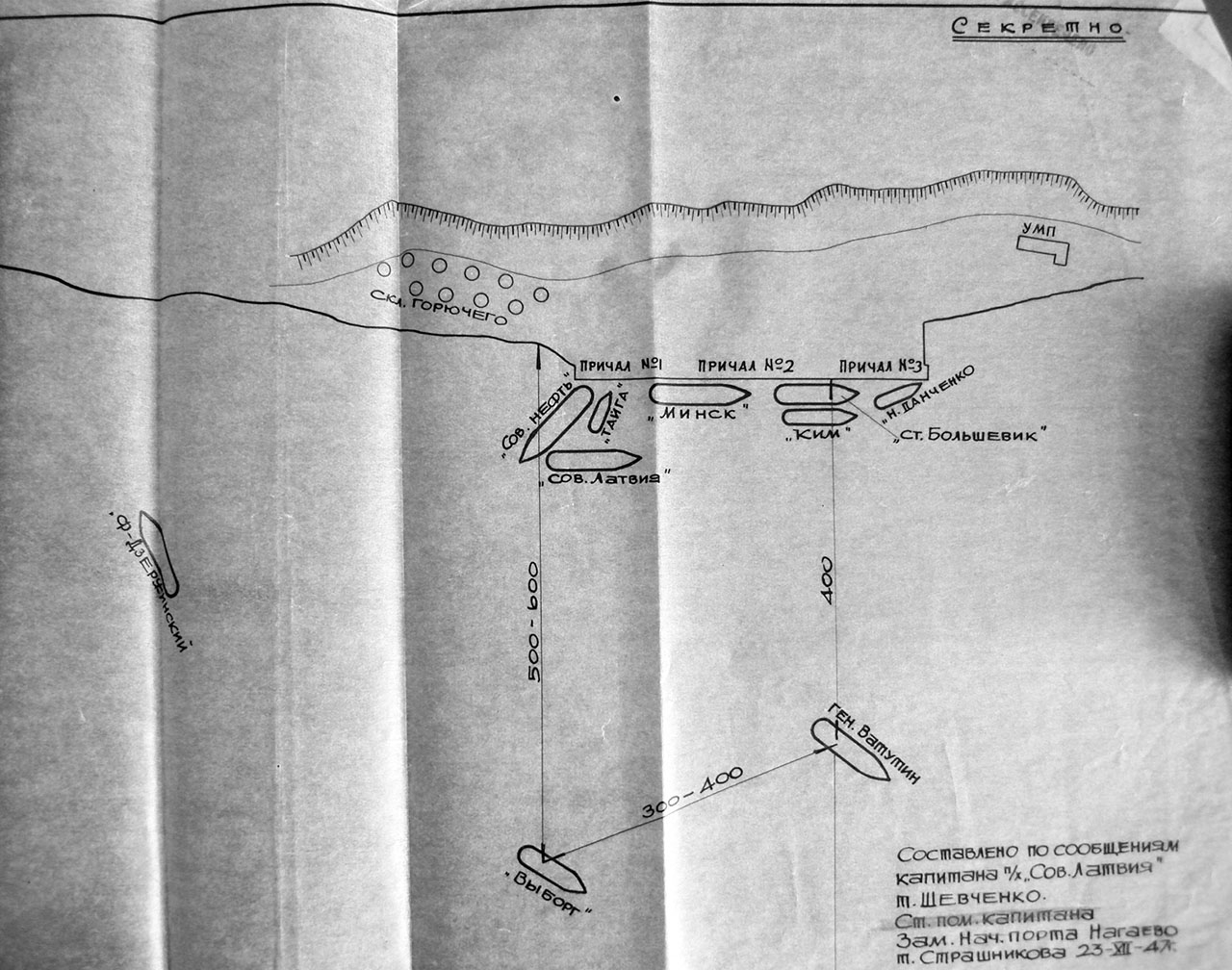

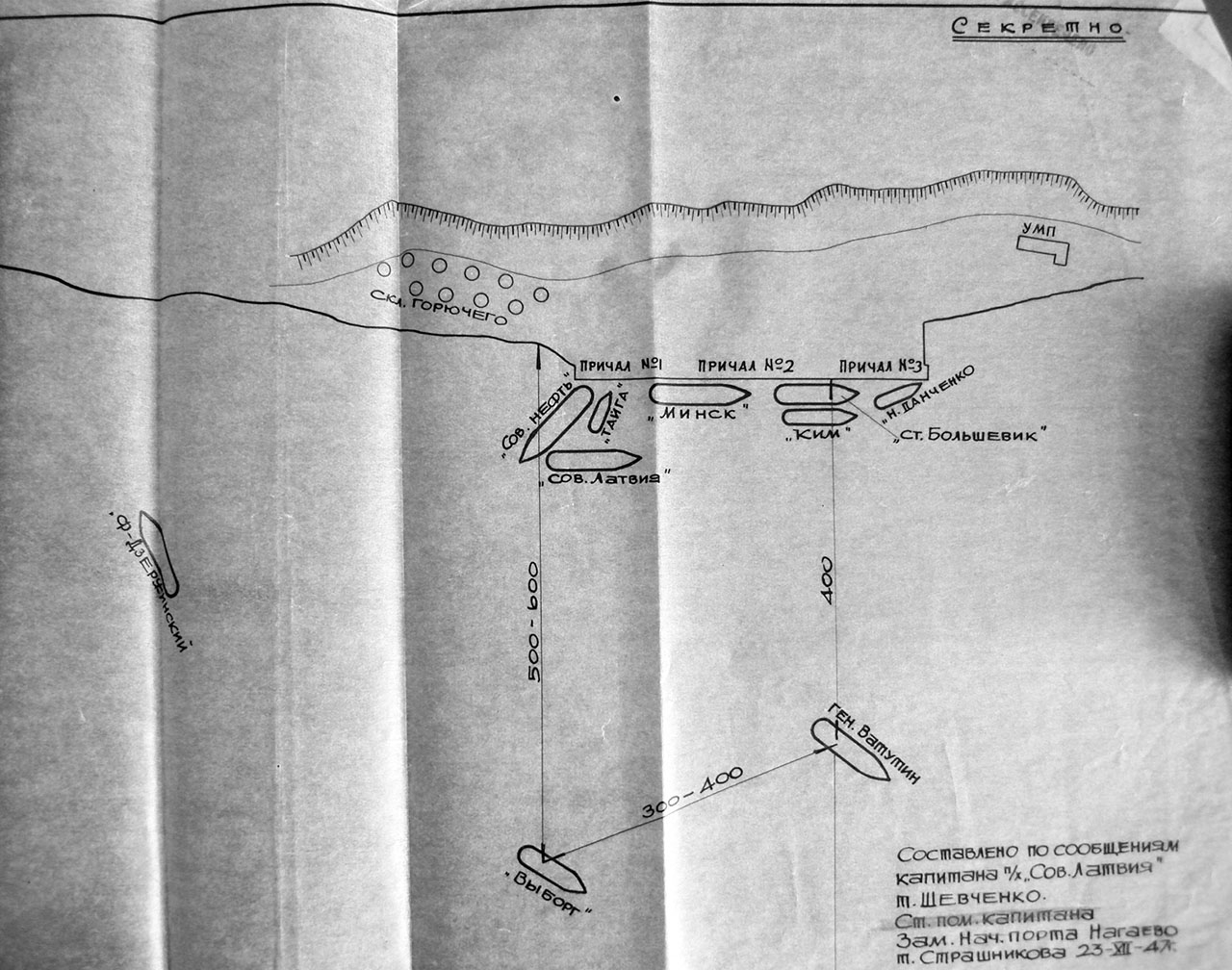

Ситуация в порту на 19 декабря.

Схема расположения судов у причала морского торгового порта в бухте Нагаева на 19 декабря 1947 года. Составлено по словам капитана «Советская Латвия» Шевченко.

В тот день у причалов Нагаевского порта находилось 7 судов:

- Пароход «Немирович Данченко» стоял порожним и брал в бункер уголь.

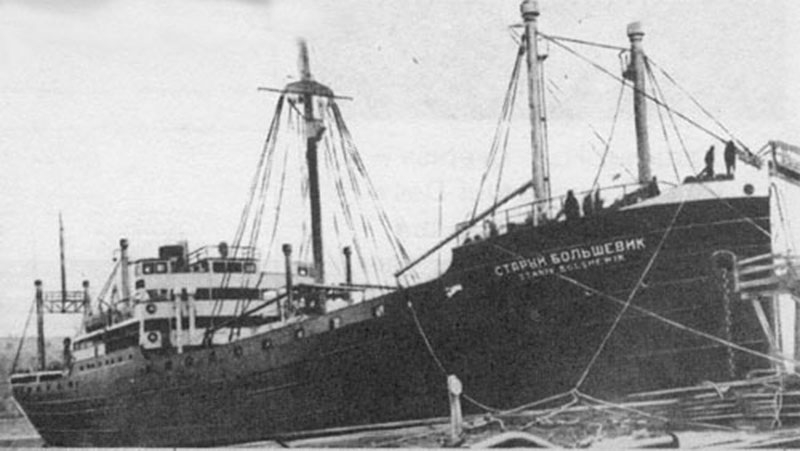

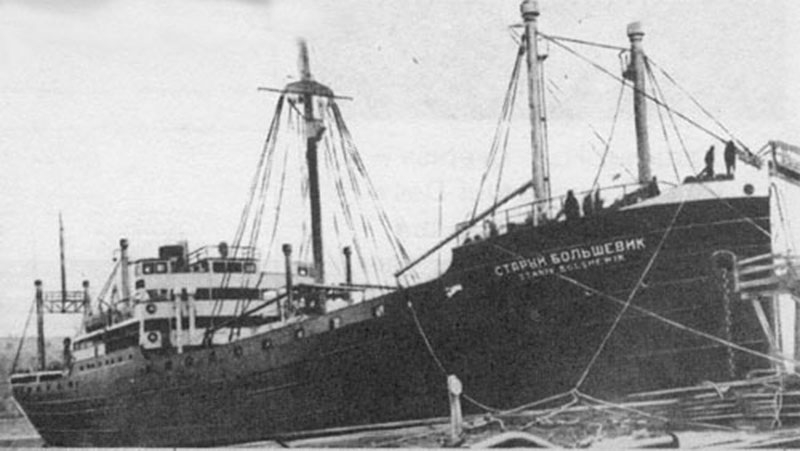

- Теплоход Минморфлота «Старый большевик» находился под разгрузкой

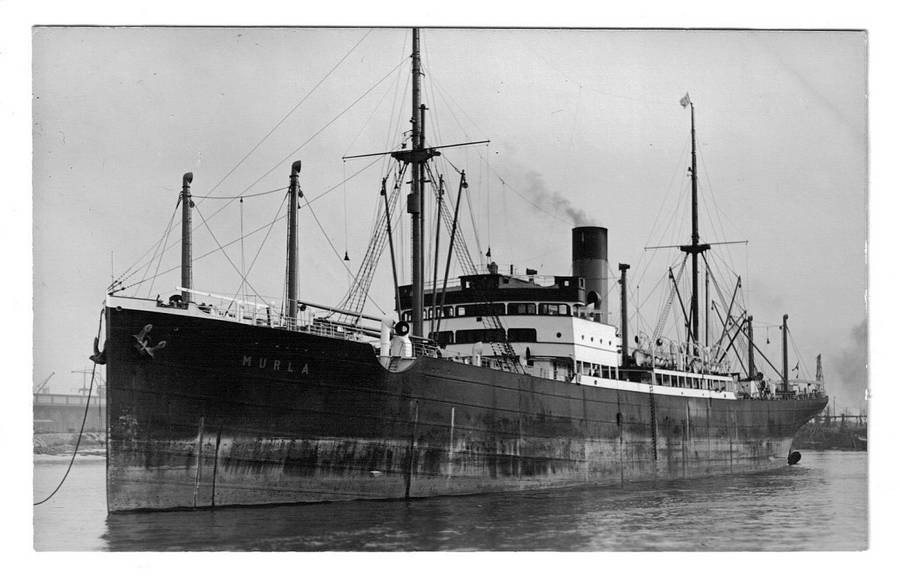

- Пароход «Минск» находился под разгрузкой.

- Теплоход «Ким» стоял порожним вплотную к правому борту «Старого большевика».

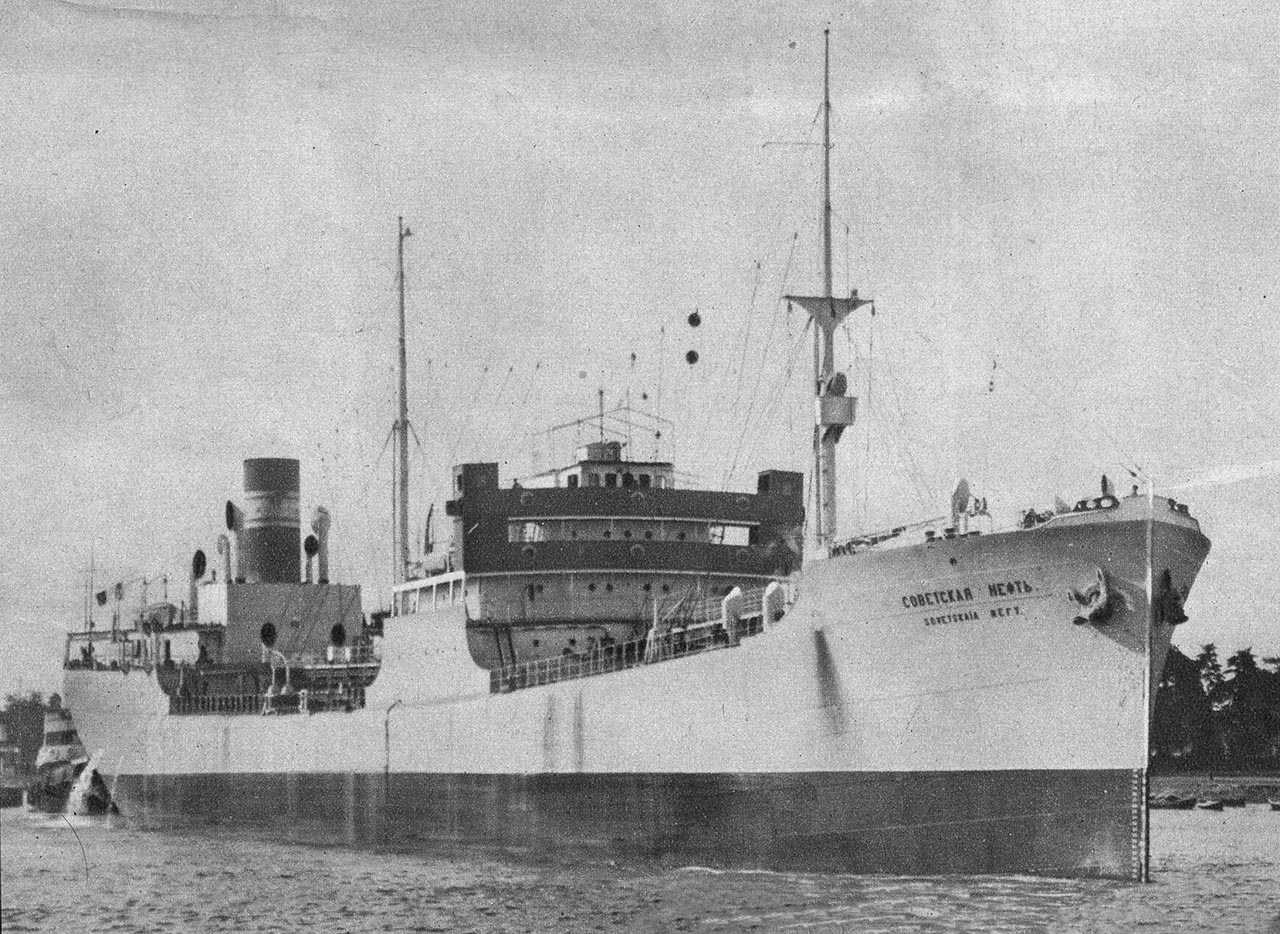

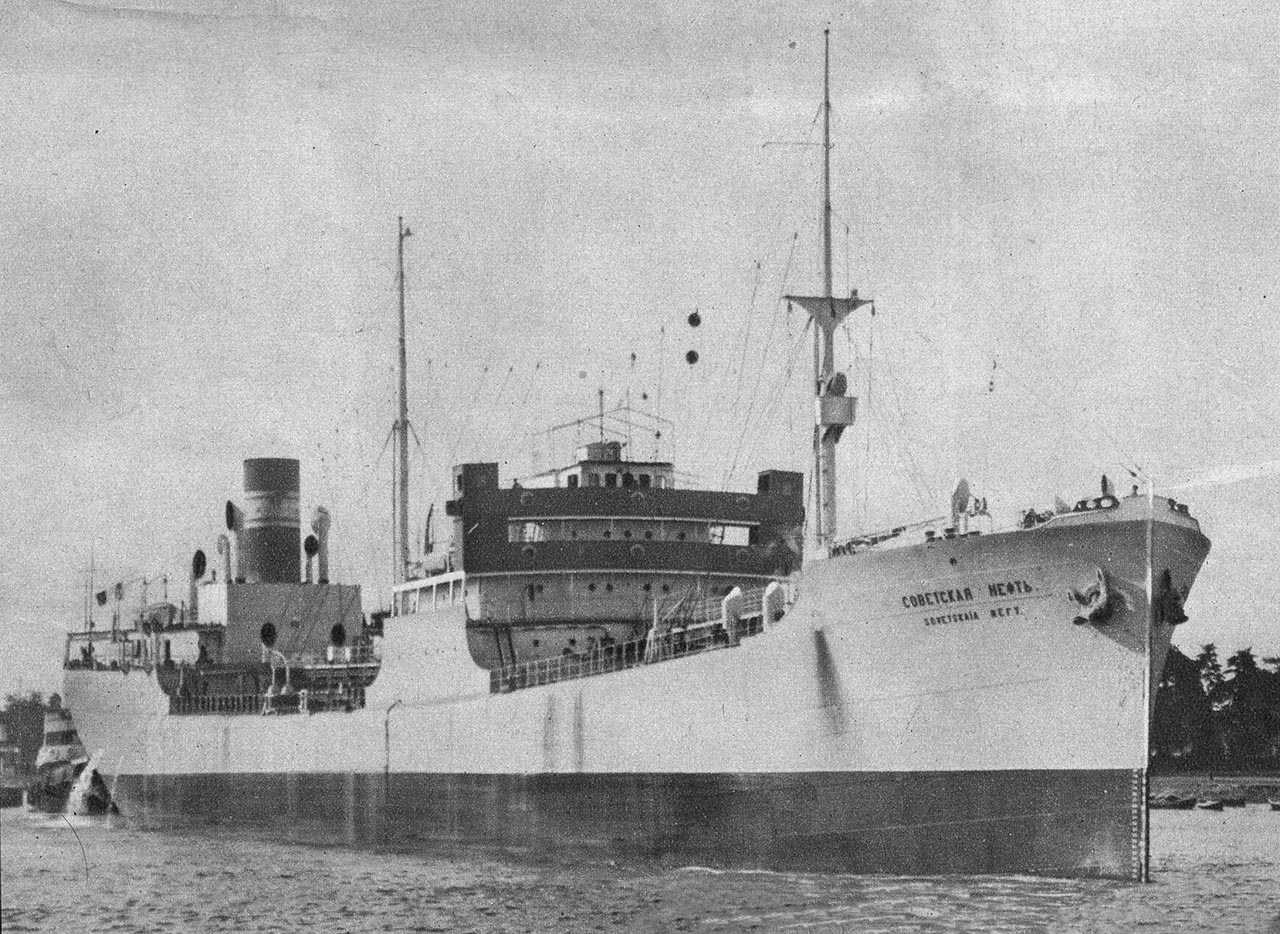

- С танкера «Советская нефть» с 10 декабря разгружали жидкое топливо.

- Теплоход Дальстроя «Советская Латвия» (капитан Шевченко А.Н.) стоял порожним вплотную к левому борту танкера «Советская нефть» и брал с него дизельное топливо.

- Буксирный пароход «Тайга» находился между «Минском» и «Советской нефтью». На его борту была взрывчатка — полтонны аммонала.

Это было первое нарушение руководства Нагаевского порта — поставить пароход с взрывчаткой рядом с другими судами, в особой близости к танкеру.

Некоторые суда, стоящие у причалов, не имели своего хода. На «Минске» — аварийность рулевого устройства, на танкере «Совнефть» — неисправность главных двигателей, на пароходе «Тайга» главный двигатель был так же поврежден.

Пароход «Феликс Дзержинский» стоял с грузом на ближнем рейде в полукилометре от первого причала.

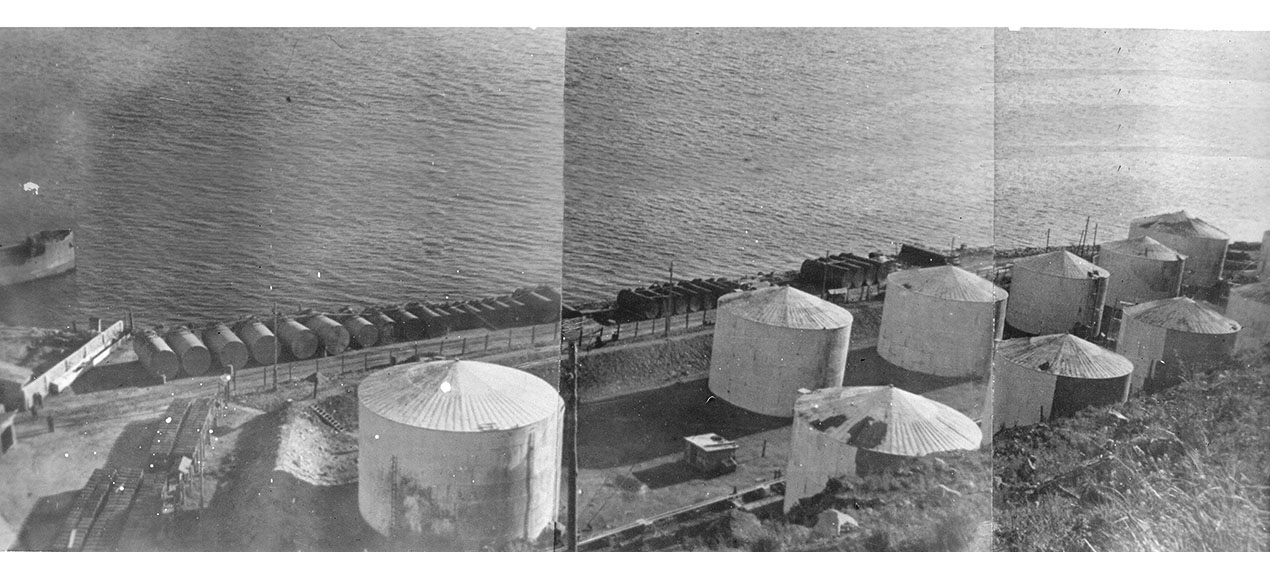

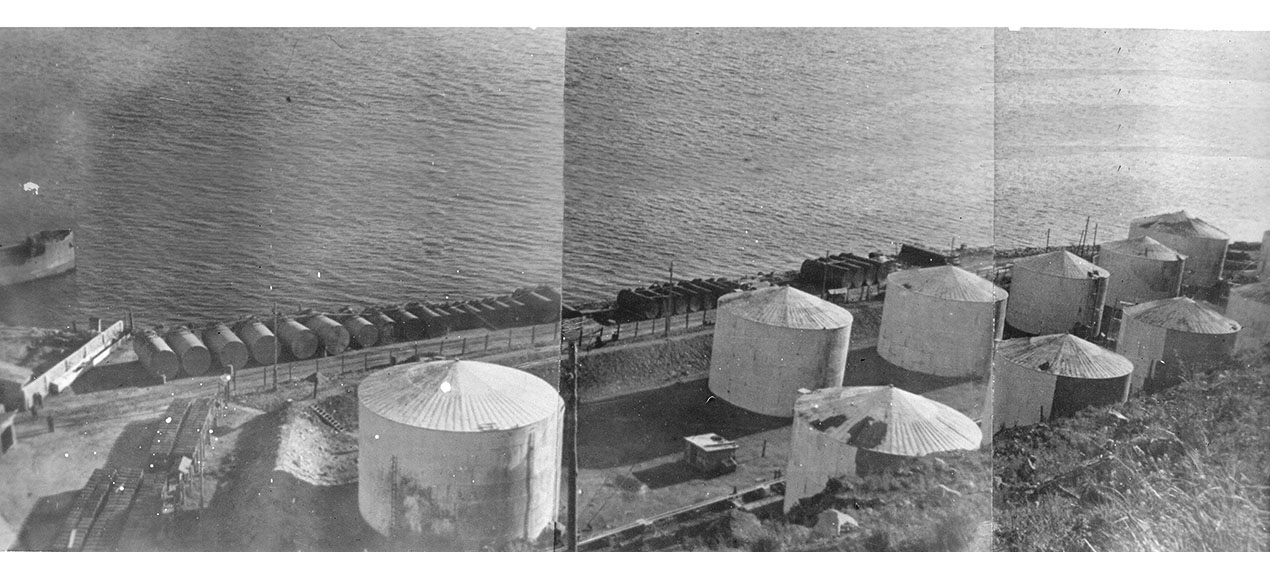

На территории порта находилась и нефтебаза, где стояло 10 резервуаров, заполненных бензином, маслом и мазутом по 1700 кубометров каждый.

Таким образом, в порту Нагаево сложилась чрезвычайно опасная обстановка. Согласно правилам технической эксплуатации морского флота, постановка судов с опасными грузами в непосредственной близости к другим судам запрещена категорически, однако это положение было грубо нарушено начальником порта Германом Уховым.

Не смотря на большое количество взрывчатых веществ в трюмах парохода «Генерал Ватутин», начальник порта Герман Ухов разрешил сухогрузу разгружаться в магаданском порту, что следует из показаний свидетелей. Хотя сам Ухов на допросах отрицал информацию о том, что ему было известно о таком опасном грузе.

В то трагическое утро 19 декабря 1947-го года в Магадане было привычно холодно. Ветер северо-восточный, 7 с половиной метров в секунду, температура — минус 21 градус. Такой мороз еще скажет в этом деле не последнее слово. Кромка неподвижного льда пролегала от Каменного Венца до первого пирса порта. Далее к морю — чистая вода с небольшим количеством битого льда. Толщина льда в припае была в среднем 61 сантиметр.

10 часов 19 декабря 1947 года. Катастрофа

19 декабря 1947 года пароход «Генерал Ватутин» в 10 часов 10 минут подходит к кромке сплошного льда напротив причалов Нагаевского порта и, находясь на расстоянии не более 300 метров от них делает разворот кормой к порту.

Во время разворота судно ударяется носом о кромку льда, после чего, по словам очевидцев, из его носовой части начинает идти густой черный дым. Через несколько минут на пароходе раздается незначительной силы взрыв. Левый борт в области третьего трюма отваливается и становятся видны шпангауты. «Генерала Ватутина», объятого пламенем, начинает нести к пирсам, по направлению к танкеру «Советская нефть». Капитан пытается развернуть пароход и вывести его за пределы порта.

Очевидцы показывают, что всё время, пока горел «Ватутин», судовая команда принимала меры к тушению пожара.

В 10 часов 25 минут на пароходе «Генерал Ватутин» происходит взрыв огромной силы. Почти одновременно со взрывом «Генерала Ватутина» от детонации произошел взрыв капсюлей, находящихся в носовой части парохода «Выборг». В результате оба парохода вскоре и почти одновременно затонули.

Из числа команды парохода «Генерал Ватутин» никто живым не обнаружен и не найдено тел убитых.

От взрыва «Генерала Ватутина» образовалась волна воды со льдом до 10 метров высотой, которая дошла до порта и нанесла некоторые повреждения трем пароходам, стоящим у причала, а взрывной волной были повреждены палубные надстройки на остальных четырех пароходах.

Взрыв был чудовищной силы. Через четыре дня после катастрофы военные водолазы обследовали дно бухты в том месте, где погиб «Генерал Ватутин». В результате взрыва на дне образовался котлован длиной до 100 метров, шириной 40 метров и глубиной 7 метров. В котловане обнаружены отдельные части парохода, разбросанные на площади до 150 метров.

Из воспоминаний очевидцев взрыва

Теплоход «Старый большевик».

Моторист теплохода «Старый большевик» А.Н. Шляпников: «Трагедия произошла на моей вахте. Я находился на верхних решетках машинной шахты,когда услышал возбужденный голос. На минуту выскочил на палубу и увидел страшную картину.

Столб пламени, словно из газовой скважины, вознесся над носовым трюмом «Генерала Ватутина». Около мили разделяло нас от горящего парохода, но все мы ощутили исходящее от него тепло.

С кормы на лед спускались по штормтрапу люди, некоторые прыгали. Они бежали в поисках спасения к пароходу «Выборг», стоящему во льдах.

Не имея возможности долго задерживаться наверху, я спустился в машинное отделение, и здесь глухой необычайной силы взрыв, словно пушинку, подбросил меня и ударил о верхние решетки.

Очнулся я не сразу. С болью в голове и во всем теле с большим трудом я вылез из отсека льял, заполненных холодной водой. Металлический настил был сорван со своего штатного места и представлял груду металла. Удивился, как же меня не прибило тяжелыми плитами? Дизель-генератор не работал, аварийное освещение вышло из строя. На ощупь добрался до генератора и запустил его в работу — появился свет. О степени взрыва можно было судить по лопнувшим крышкам подшипников гребного вала.

Многие члены экипажа были сброшены взрывной волной с судна и в буквальном смысле плавали над причалом, так как уровень воды поднялся на три-четыре метра. Еще до взрыва наша команда совместно с моряками теплохода «Ким» спустила шлюпку и решила пойти на помощь «Генералу Ватутину». Но успели только отойти от борта, взрывом шлюпку разбило, а людей разбросало в разные стороны. К счастью, из команды никто не погиб, хотя часть экипажа пришлось госпитализировать».

Пароход грузовой Минск (бывший Murla). Построен на верфях Германии в 1918 году.

Бывший бухгалтер парохода «Минск» В.С. Шмелева: «Первый небольшой взрыв застал меня в каюте. Взглянула в иллюминатор и увидела, что на пароходе «Генерал Ватутин» полыхает пламя. Тут кто-то с палубы крикнул: «Всем покинуть пароход». Быстро оделась и выбежала на палубу и вместе с остальными членами экипажа пошла к зданию управления порта. По пути мы встретили капитана и старпома, они возвращались из города. Капитан заставил всех нас вернуться на судно.

Не успели подняться на палубу, как раздались дуплетом, один за другим, два мощных взрыва. Это вслед за «Генералом Ватутиным» взорвался и пароход «Выборг». Когда я пришла в себя, вокруг было темно, как ночью, лежала на палубе около трюма. Пыталась встать, но меня прижало к металлу.

В это время многотонная волна, словно цунами, обрушилась на причал и палубу судна. Спадая, она смывала все на своем пути. Мне удалось крепко схватиться за что-то металлическое и встать на ноги. Поднялись и остальные моряки. Спустились на причал и побежали к тому месту, где должно было стоять здание управления порта, но там ничего не осталось, все было разрушено и уничтожено.

В сорокаградусный мороз в разорванной одежде, мокрые и до костей продрогшие, мы остановились среди этих руин, не зная, что делать дальше. Не обошлось и без жертв. Погиб старший помощник А. Козырев. В шоковом состоянии увезли в больницу уборщицу Инну (фамилию не помню). Спустя несколько дней она скончалась. Капитан сломал ногу и его вместе с раненым третьим помощником отправили во Владивосток. Да и сам пароход «Минск» получил значительные повреждения. Весь этот кошмар еще долго мучил меня во сне. Было жутко и страшно».

Теплоход грузовой «Советская Латвия» в Советской Гавани. 1963 год.

Капитан теплохода «Советская Латвия» П.С. Чигорь в интервью журналисту М. Избенко вспоминал: «Казалось, ничего не предвещало беды, порт работал в полную нагрузку, как вдруг на носовой палубе «Генерала Ватутина» раздался сильный глухой взрыв. Он вскрыл люки первого трюма, и оттуда повалил густой дым и вырвалось пламя.

По всей вероятности, капитан С.В. Куницкий вовремя обнаружил пожар. Используя постоянную готовность судовой машины, он дал задний ход и начал двигаться в сторону выхода из порта. Прежде необходимо было развернуться, но на это не хватало ни времени, ни пространства. Двигаясь кормой, «Генерал Ватутин» чуть было не столкнулся с танкером «Совнефть».

Капитан вовремя застопорил задний ход и стал малым ходом подрабатывать вперед до того места, пока судно не ткнулось носом в лед. А между тем в носовой части судна продолжал бушевать пожар, пока не раздался колоссальной силы взрыв. Кстати, уже перед лицом неизбежной гибели, когда пароход, можно сказать, был обречен, капитан до последнего момента отчаянно пытался вывести его из порта, выполняя свой гражданский долг, долг поистине настоящего моряка, готового пожертвовать собой ради безопасности соседних судов.».

В момент взрыва в 1947 году капитаном теплохода «Советская Латвия» был капитан Шевченко А.Н.

Иван Насонов, матрос парохода «Ким»: «Пожар на корабле усилился, через несколько минут из 1 трюма вырвалась огненная струя, которая достигла примерно 40 метров в высоту. Это явление продолжалось в течении трех минут. Я сам видел, как команда парохода «Генерал Ватутин» стала с кормовой части прыгать на лед, причем прыгнули за борт не более 7 человек. Те, кому удалось спастись, бросились бежать в направлении парохода «Выборг»…».

«Феликс Дзержинский». Флагман флота Дальстроя НКВД.

«Феликс Дзержинский». Флагман флота Дальстроя НКВД.

Георгий Лебедев, начальник радиостанции парохода «Феликс Дзержинский»: «На лед стали соскакивать люди и бежать к «Выборгу». «Выборг» в это время начал поднимать якорь. Примерно в 10 часов 25 минут на пароходе «Генерал Ватутин» произошел взрыв огромной силы, от которого я упал, сбитый взрывной волной….».

Старший лейтенант Таперов, начальник отдела военно-пожарной охраны УСВИТЛ: «В момент прибытия основных подразделений Пожарной охраны в порт, на пароходе «Генерал Ватутин» произошел второй взрыв, в результате которого весь личный состав отделения пожарной охраны порта, производивший боевое развертывание и одного отделения, следовавшего по льду к горящему пароходу, был контужен и выбыл из строя. При этом два человека были убиты, остальные тяжело ранены, 1 автонасос и 3 автоцистерны были разбиты…».

Герман Ухов, начальник Нагаевского порта: «Прибежав к причалам, я дал команду пароходу «Советская Латвия» идти на помощь пароходу «Генерал Ватутин». После чего я пошел в пожарную часть, чтобы дать распоряжение выслать на лед спасательные команды. В момент прихода в пожарную часть я услышал следующий взрыв большой силы, в результате я был оглушен и придавлен…».

Подполковник Сувалов, заместитель начальника по политчасти Управления: «Я услышал, как капитан 1-го ранга крикнул — Скорее давайте телеграмму на пароход «Феликс Дзержинский» оттянуть «Совнефть» от пирса!

Танкер «Советская нефть» («Совнефть»).

Прошло несколько минут, а пароход «Феликс Дзержинский» не подходил к судну «Совнефть». Терять времени было нельзя, я решил двинуться по льду с тем, чтобы ускорить отход «Феликса Дзержинского». Когда произошел второй сильный взрыв на «Ватутине», меня сбило волной с ног, и я на несколько минут потерял сознание…».

Бирюков, матрос парохода «Выборг»: «Через несколько секунд после второго взрыва на «Ватутине» от детонации на нашем судне произошел взрыв капсюлей-детонаторов, расположенных в трюме № 1. Носовая часть «Выборга» отвалилась, и пароход стал очень быстро тонуть. Я и другие мои товарищи спрыгнули на плот, нас подобрал «Феликс Дзержинский».

Из рассказа ветерана освоения Колымы, бывшего работника Нагаевского торгового порта Е.И. Бужевича: «В тот трагический декабрьский день я находился в порту. У пирса разгружались три парохода с генгрузом: привезли мясо, спиртное, строительные материалы.

Американский буксир ледокольного типа сновал по бухте от острова Недоразумения до Корейского ключа, готовя путь для новых судов.

Капитан порта Ухов сказал, что один из кораблей просит питьевой воды. Ему дали «добро». Не доходя метров 800 до берега, на корабле сыграли пожарную тревогу, не учебную, а боевую, так как на корме вспыхнул пожар. Капитан корабля направил судно не к пирсу, а в сторону поселка Нагаева. По крепкому льду к нему уже спешили пожарные машины, разворачивали пожарные шланги. У пирса столпились грузчики, наши и японцы. Они видели, что огонь охватил один из трюмов.

Чтобы лучше рассмотреть, что делается на борту горевшего судна, Бужевич спустился с диспетчерской вышки. Ему тогда запомнилось, что японцы были возбуждены, хихикали как – то странно.

Слышался гул пожара, затем раздался маленький щелчок, и раскрылся борт корабля, показалось пламя. Почувствовав, что сейчас будет взрыв, я упал, за мной попадали военнопленные. Взрыв! Пароход оторвало от канатов, пошла высокая волна, смывая тех, кто был на льдинах, пирсе, пароход накренило… Я тоже оказался в ледяном крошеве. В сознании мелькнуло: «Надо же, всю войну пройти на катерных тральщиках, воевать в морской пехоте на Черноморье, чтобы так нелепо погибнуть на Охотском…». К счастью, удалось выбраться на берег. Слышу крики: «Все в город! Еще будут взрывы».».

Только потом мы узнали, что на этом транспорте было 9 тысяч тонн аммонала. Раздался второй взрыв, горел уже второй корабль с грузом, были там и пассажиры. Стоявший напротив нефтебазы, за портом «Феликс Дзержинский» спустил шлюпки, с них подбирали людей в бухте. Мешали льды. На глазах моряков несколько пожарных машин попали в полынью. Склады в порту горели, развалились постройки не только в районе порта, но и неказистые домишки Бермыса, Нагаева.

Погибли не только наши соотечественники, но японские военнопленные. Раненых, контуженных и обмороженных людей направляли в больницу, временный госпиталь организовали в городском Доме пионеров, который я в 1940 году строил. В самом Магадане взрыв особых бед не натворил: выбило стекла в домах, содрогнулась и кое – где повалилась мебель. Нагаевская сопка до сих пор хранит следы той декабрьской трагедии, на ее склонах можно встретить остатки корабельной обшивки».

Из воспоминаний

Из воспоминаний Аркадия Арша (ученика 1 школы): В тот день у нас был урок военного дела. Военрук объяснял устройство пулемета «Максим», рассказывал об обращении с гранатами и неизменно описывал эпизоды из своей фронтовой жизни.

В какой-то момент пол под нами качнулся. Мелькнула мысль: «Землетрясение!» — на днях уже были небольшие толчки. Но сидевшие рядом с окнами завопили: «Ой-ой-ой! Смотрите — взрыв!». Я вскочил из-за парты, успел только заметить в стороне порта огромный — «до неба» — столб белого (так отложилось в памяти) дыма, и в этот момент до школы докатилась ударная волна… Вместе с вылетевшими стеклами ребята попадали на пол. Не знаю, пострадал ли кто тогда, но следом за военруком все выбежали из класса.

Он-то, наверное, бежал гасить возникшую панику, зато мы «рванули» вверх по Школьной, к дороге, ведущей в порт. Но проскочить не успели — дорогу нам преградили военные, а мимо нас из порта прошла длинная колонна грузовых автомобилей, как говорили, с ранеными. Раненых было много, лазарет организовали даже в Доме пионеров, и занятия там на несколько дней были прекращены.

Чудовищным взрывом разрушило часть портовых построек, склады, оттого до самого начала навигации 1948 года в городе ощущались трудности с продовольствием.

Но школьная столовая их не почувствовала, вернее, не почувствовали школьники — в праздники нам даже давали маленькие эклерчики-пирожные».

Пожары в порту

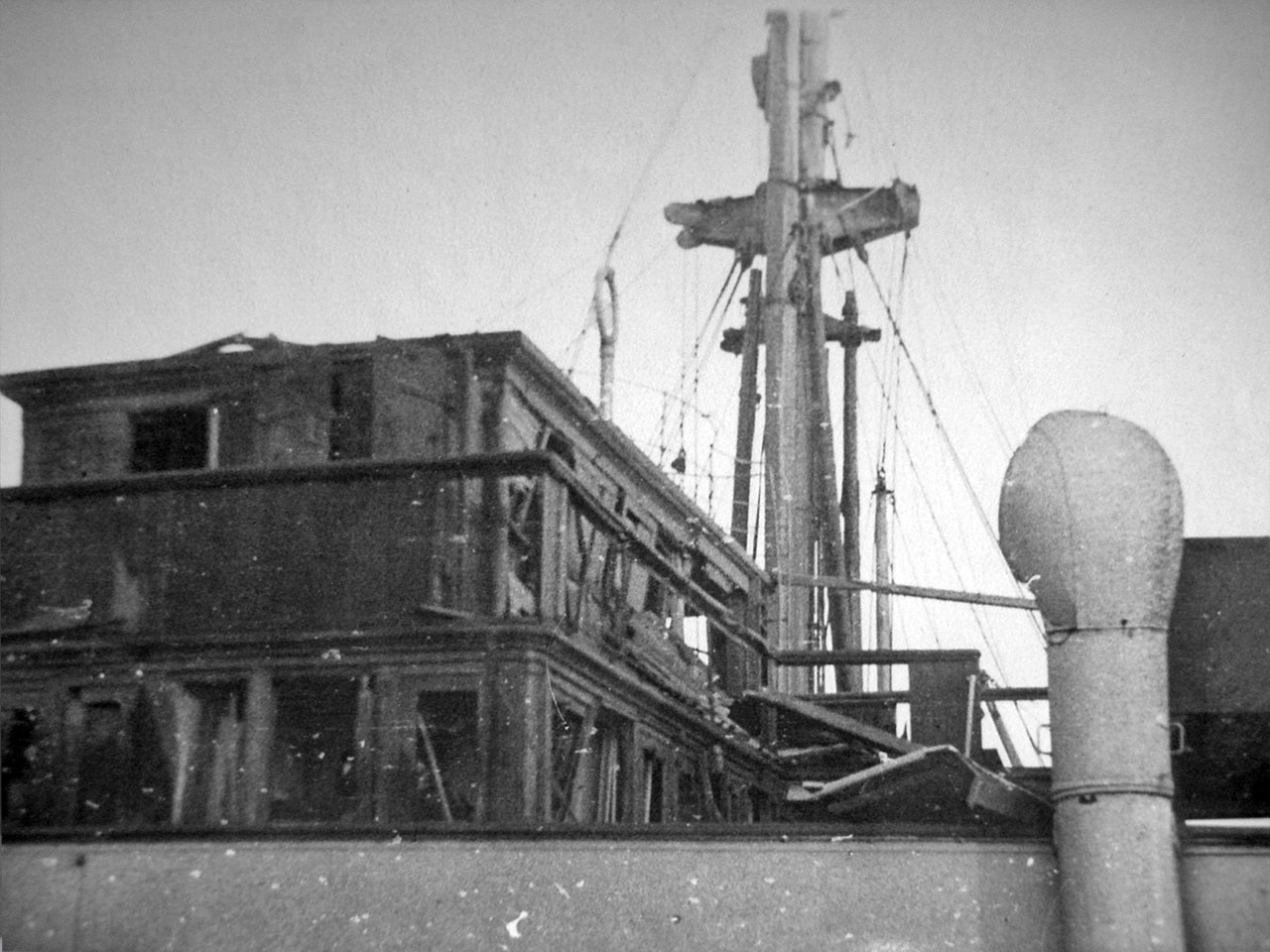

Магаданский торговый порт. Последствия взрывов пароходов 19 декабря 1947 года.

Горящие обломки пароходов и огромные глыбы льда буквально накрыли Нагаевский порт, начались пожары.

Первыми бросились на борьбу с огнем всего 3 человека из отряда пожарной охраны — все, кто остался в живых и не был ранен. На помощь из города торопились пожарные команды, вохровцы и добровольцы.

Огромные глыбы льда не давали въехать машинам на территорию разгромленного порта. Люди вручную убирали льдины. Колымский мороз был беспощаден.

Надо было во что бы то ни стало отстоять ещё не уничтоженный огнём груз и продовольствие, в котором так нуждались магаданцы. С окончанием навигации заканчивались поставки провизии на Колыму. Не спасти продукты — обречь себя на голод. Кроме этого необходимо было сделать всё возможное, чтобы огонь не не подобрался к резервуарам нефтебазы и танкеру «Совнефть».

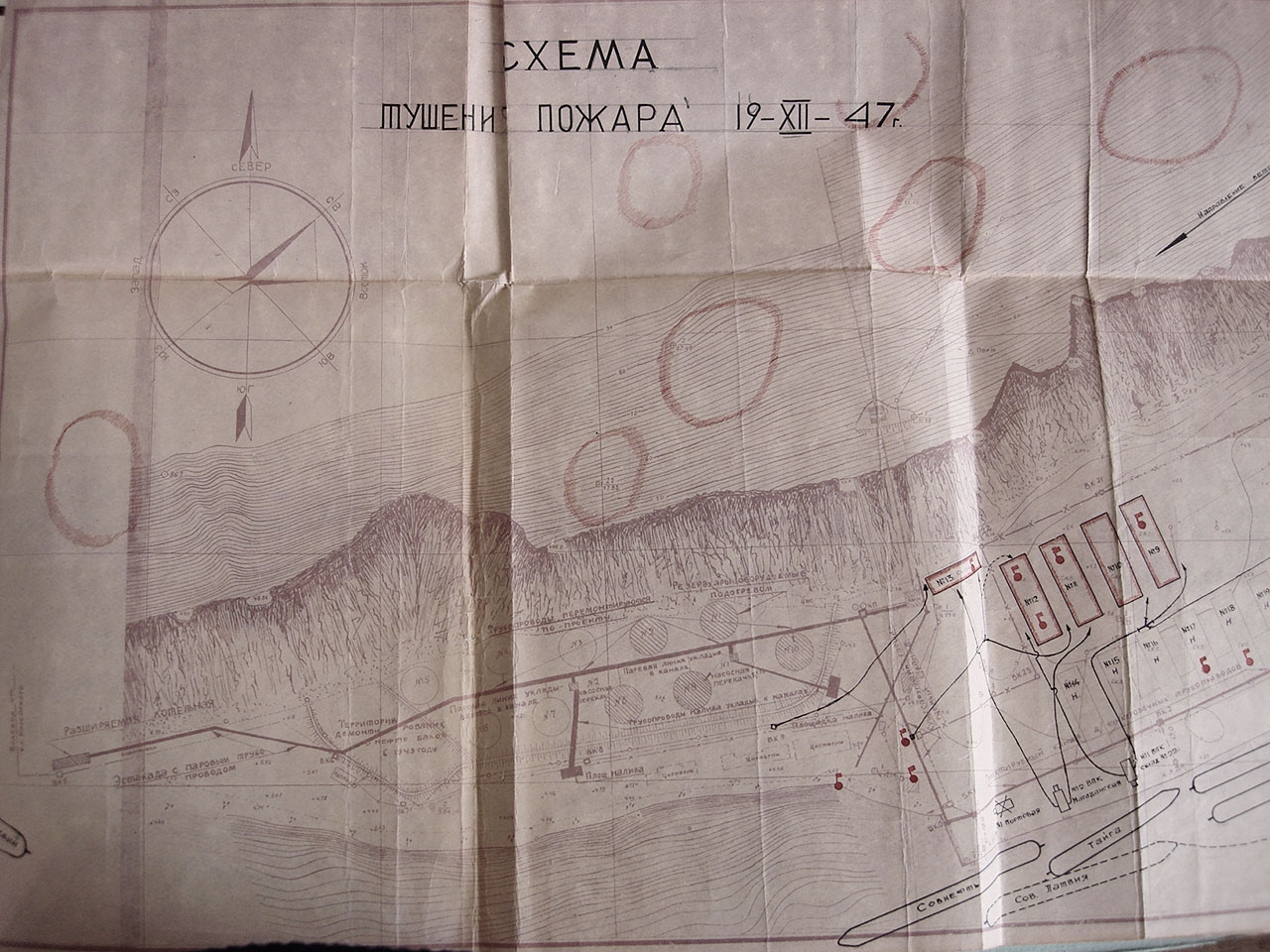

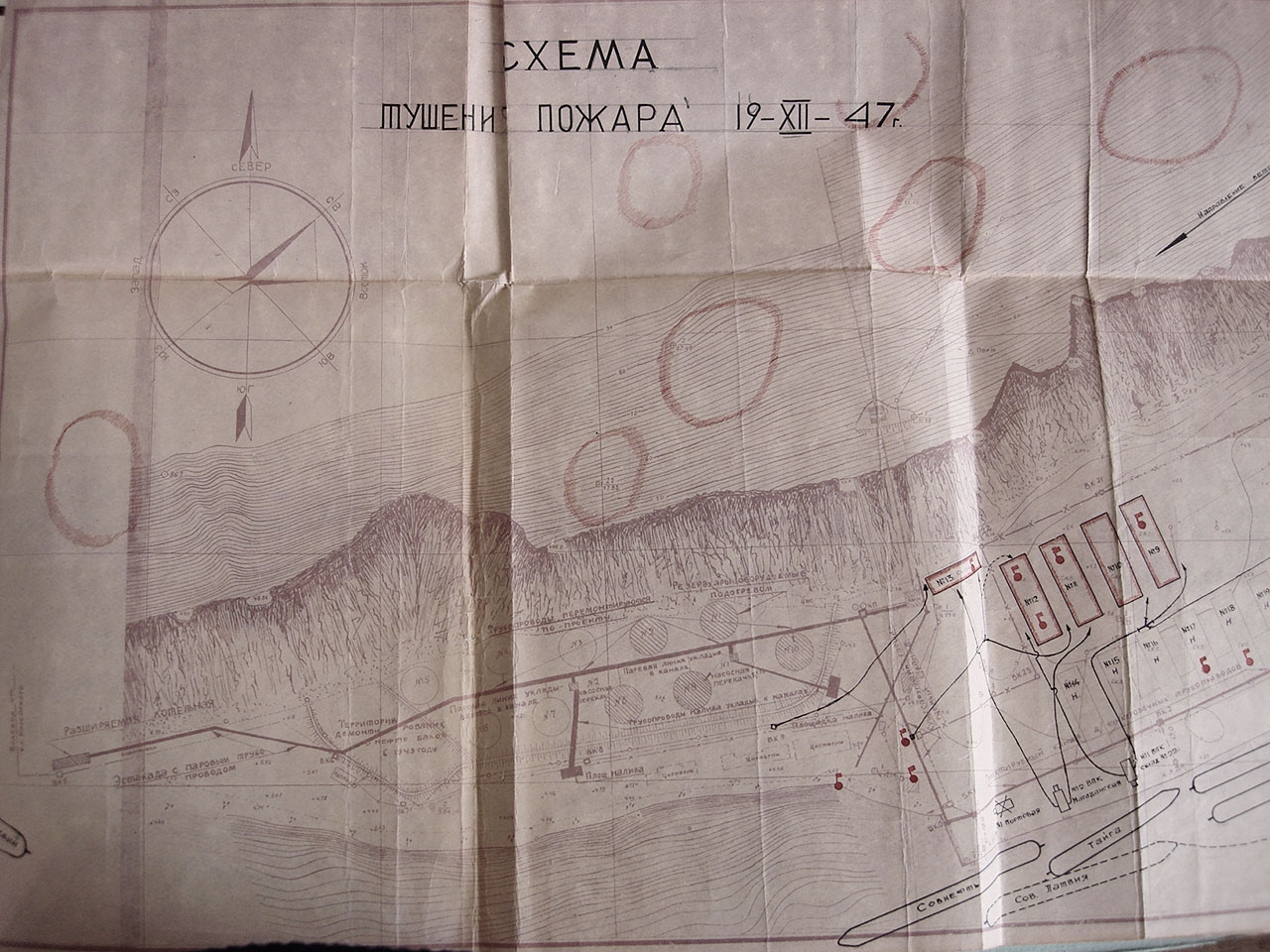

В докладной записке «О результатах предварительного расследования причин катастрофы, происшедшей 19 декабря 1947 года в порту «Нагаево», подписанной и.о. начальника Дальстроя МВД СССР, генерал-майором Семеновым, сказано, что «из раскаленных осколков и горящих деревянных частей, упавших в порту образовалось 13 очагов пожаров и 7 очагов торфяных пожаров возникло на сопке, расположенной рядом с портом.

Схема тушения пожаров 19 декабря 1947 года в бухте Нагаева.

Для тушения пожара был вызван весь гарнизон г. Магадана. Из-за того, что маневренности и движению пожарных машин сильно мешал лед, выброшенный при взрыве на территорию порта, пожар удалось потушить только к 16 часам 19 декабря.

Во время операции погибли шестеро пожарных, сгорел один автомобиль».

Данную информацию подтверждают и слова бывшего капитана порта Нагаево Федорова П.Л.. С его слов, после данного трагического происшествия построено новое пожарное депо, автопарк пополнен автомобилями ПМЗ-2 и ПМЗ-3, численность личного состава выросла до 83 человек. Пожарные этой команды охраняли от огня и прилегавший к территории порта жилой поселок «Бермыс» (Берёзовый мыс — О.В.), расположенный на сопке, куда на высоту 80 метров и прокладывались пожарные рукава, также принимали участие в тушении крупных пожаров в г. Магадане.

Пожары на морпортовской сопке тушили в течении 4 дня. В первые дни пограничники и пожарные, а в последние около 700 военнопленных японцев.

Последствия катастрофы для судов, стоявших у причалов

Корабли, стоявшие у причала, пришелся двойной удар. После взрыва них обрушилась ударная волна, а за ней пришло рукотворное цунами, несущее глыбы льда.

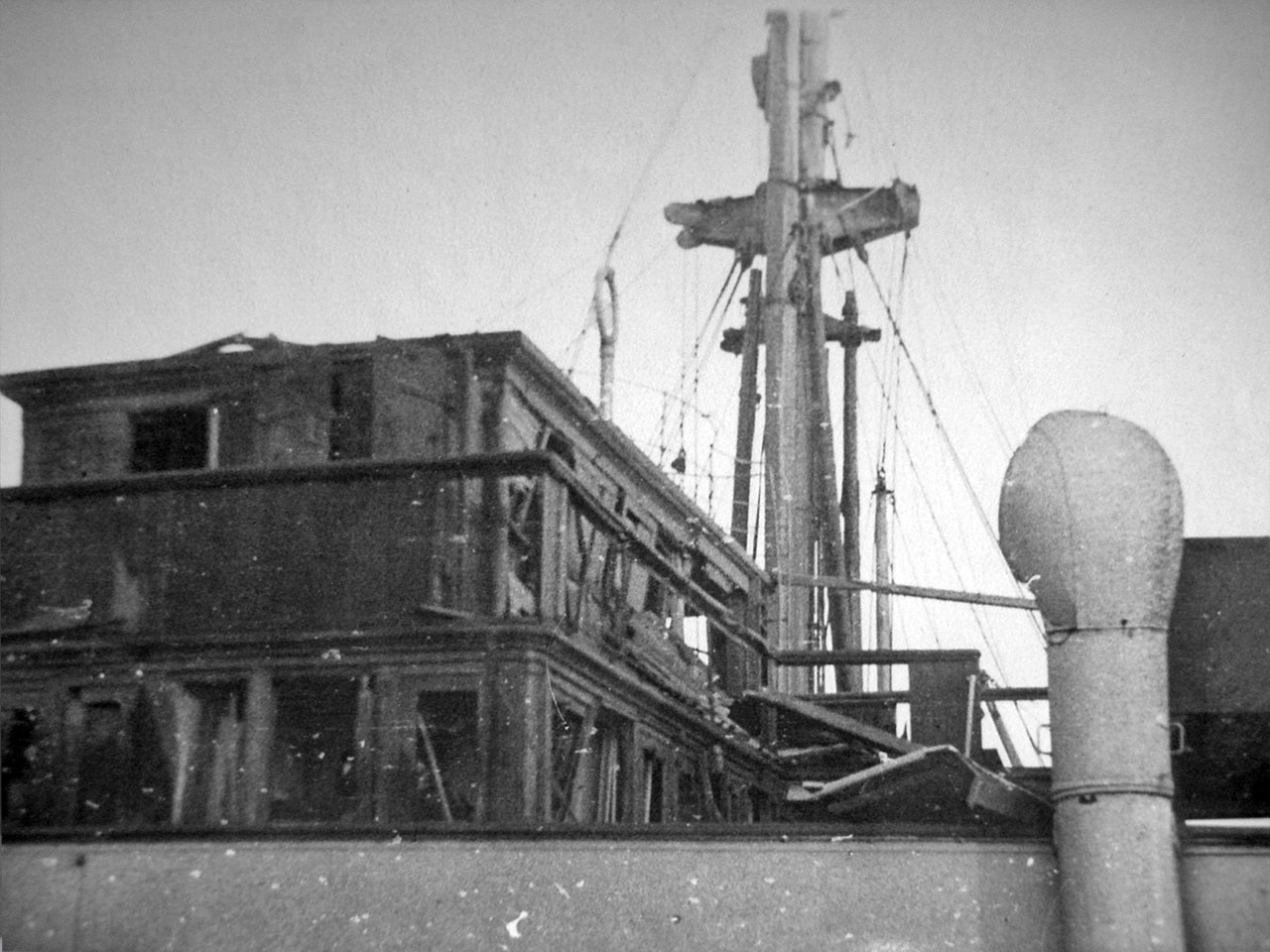

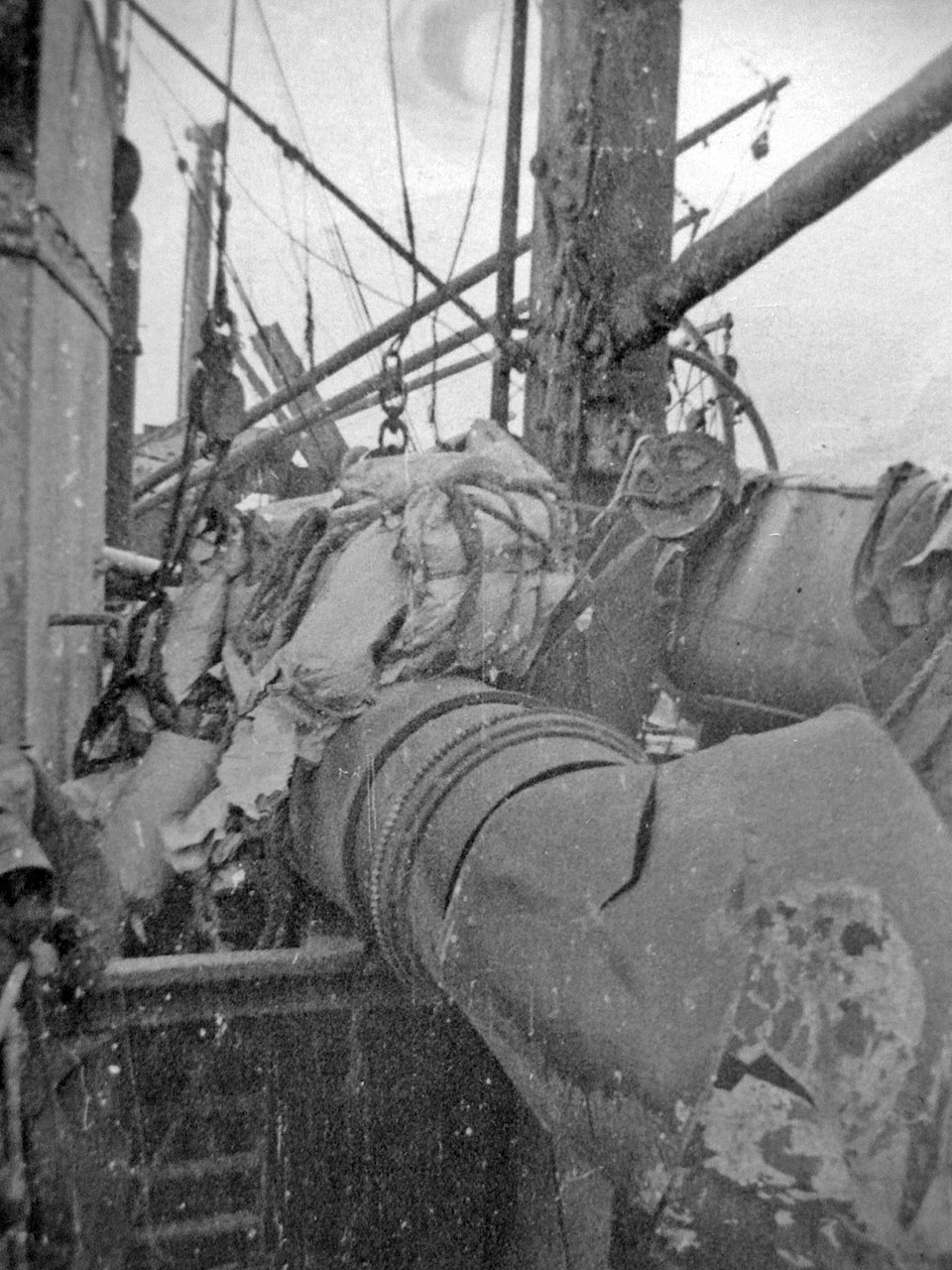

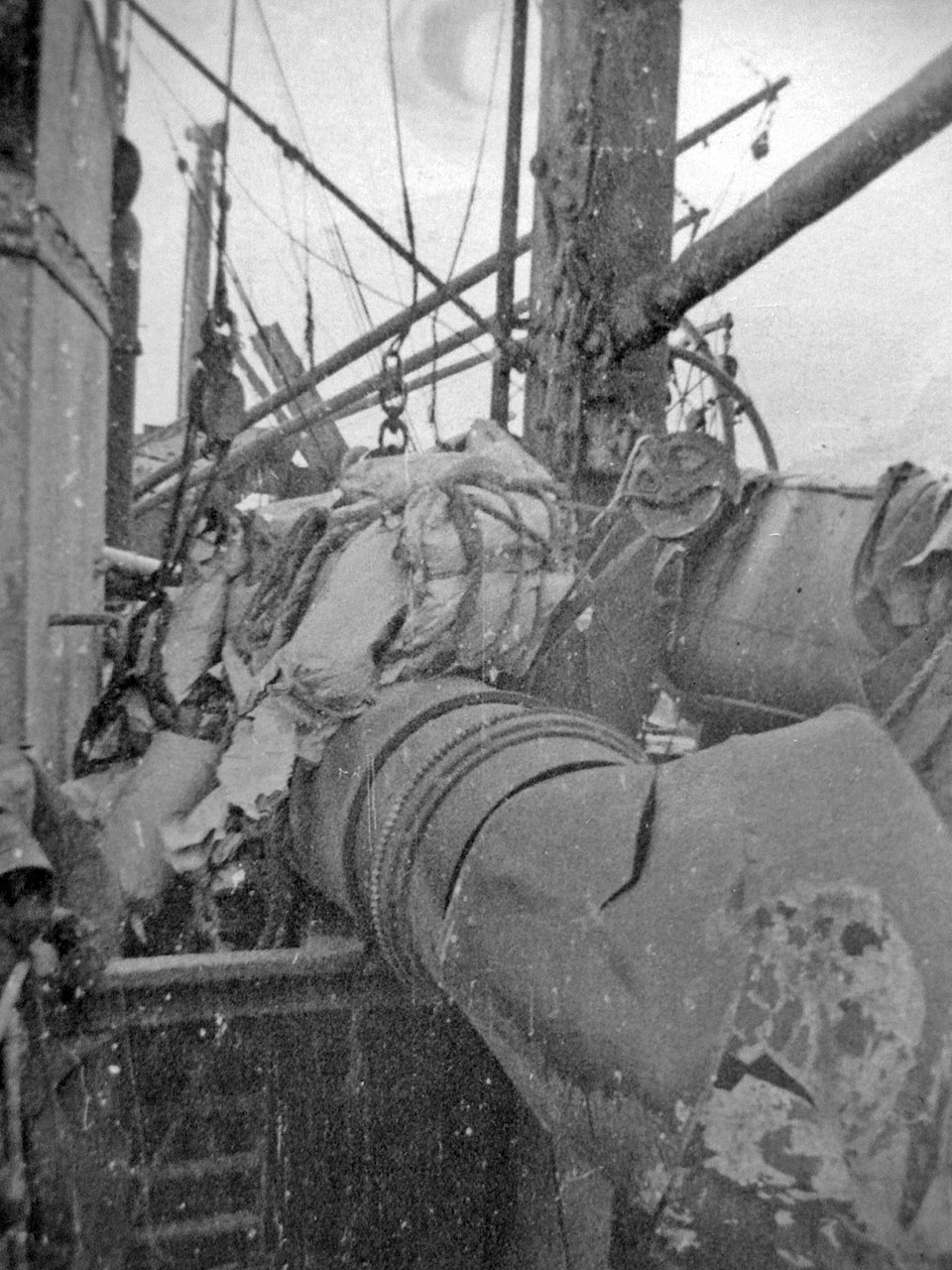

Повреждения на капитанском мостике парохода «Минск». Магаданский торговый порт. Последствия взрывов пароходов 19 декабря 1947 года.

На судах, которые стояли у пирсов, были серьёзно повреждены палубные надстройки, выведены из строя лебёдки и двигатели. Их ремонт потом займёт полтора месяца.

Сломанные взрывной волной паровые трубы на палубе парохода «Минск» в торговом порту. Последствия взрывов пароходов 19 декабря 1947 года.

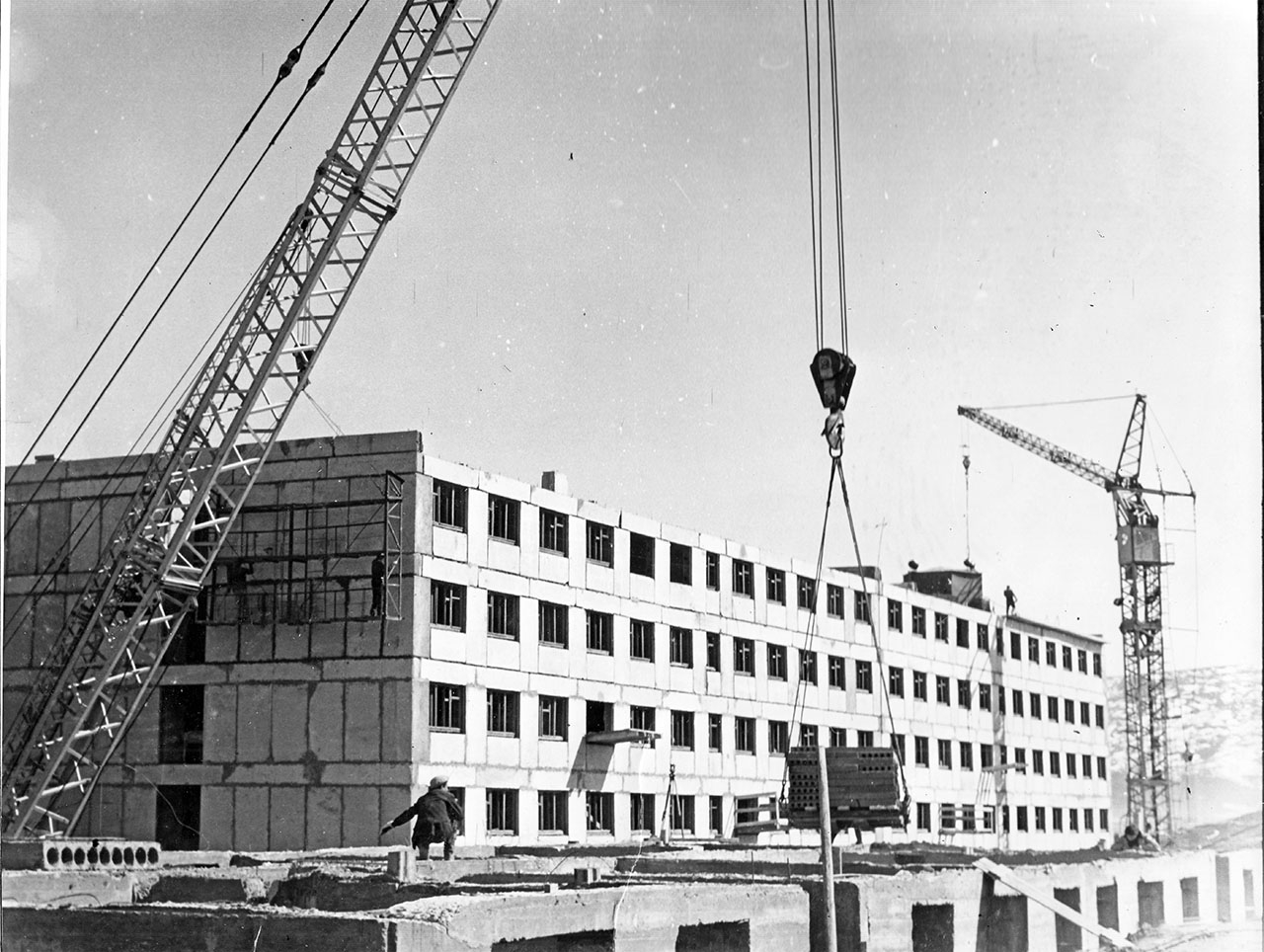

Последствия катастрофы для морского торгового порта

Магаданский торговый порт. Последствия взрывов пароходов 19 декабря 1947 года.

Магаданскому порту был нанесён колоссальный ущерб. До взрыва здесь находились 10 складов, 10 навесов размером 40 на 10 метров, на площадках были сложены ящики с оборудованием, штабеля леса, мешки с мукой и другие грузы.

Погрузочно-разгрузочные работы в порту бухты Нагаева.

В результате взрывов все деревянные склады, навесы и другие постройки были разрушены.

К этому времени на складах и территории морпорта были выгружены грузы с судов «Минск», «Ким», «Совнефть», «Джурма», «Красногвардеец» и «Феликс Дзержинский». Часть из них на сумму около 2265510 рублей была уничтожена взрывной волной, цунами и последовавшим пожаром.

Разрушенный взрывной волной склад. Магаданский торговый порт. Последствия взрывов пароходов 19 декабря 1947 года.

В здании Пароходства выбило стекла, по стенам пошли трещины.

Управление пароходства. Магаданский торговый порт. Последствия взрывов пароходов 19 декабря 1947 года.

До основания сгорели слесарная мастерская, насосная, водолазный катер.

Была повреждена телефонная станция порта, полностью утрачена ценная почтовая корреспонденция.

Уничтожен гараж автокаров в порту.

Взрывом и последовавшим пожаром было уничтожено пожарное депо и служебное здание.

Повреждена высоковольтная линия, идущая в порт из посёлка Нагаево, в результате чего порт остался без света. Также была повреждена низковольтная линия электропитания насосной.

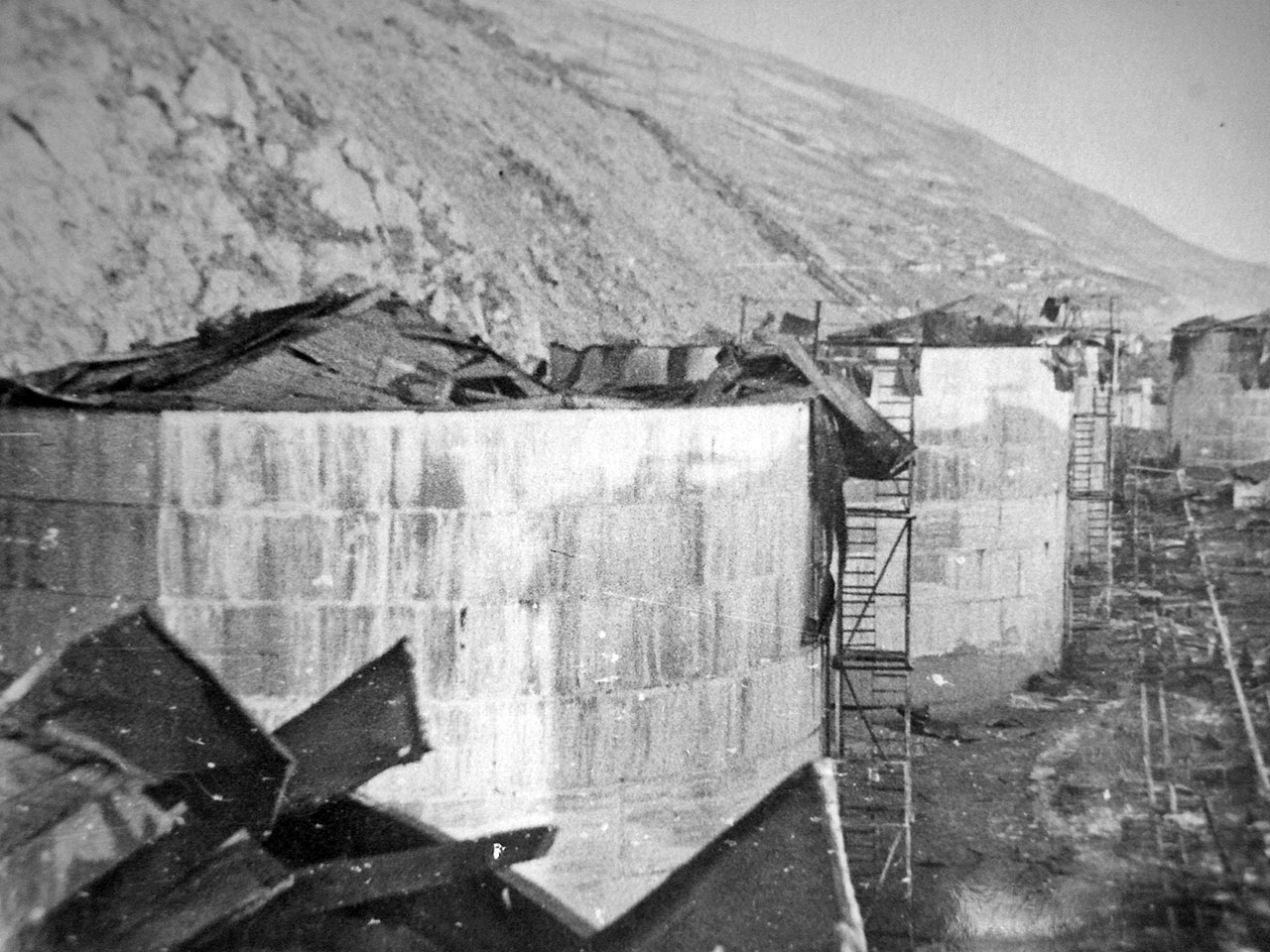

Последствия взрыва для нефтебазы

Нефтебаза в порту бухты Нагаева. 50-е годы ХХ-го века.

Нефтебаза в порту бухты Нагаева. 50-е годы ХХ-го века.

Не обошел стороной взрыв нефтебазу, расположенную на берегу рядом с морским торговым портом.

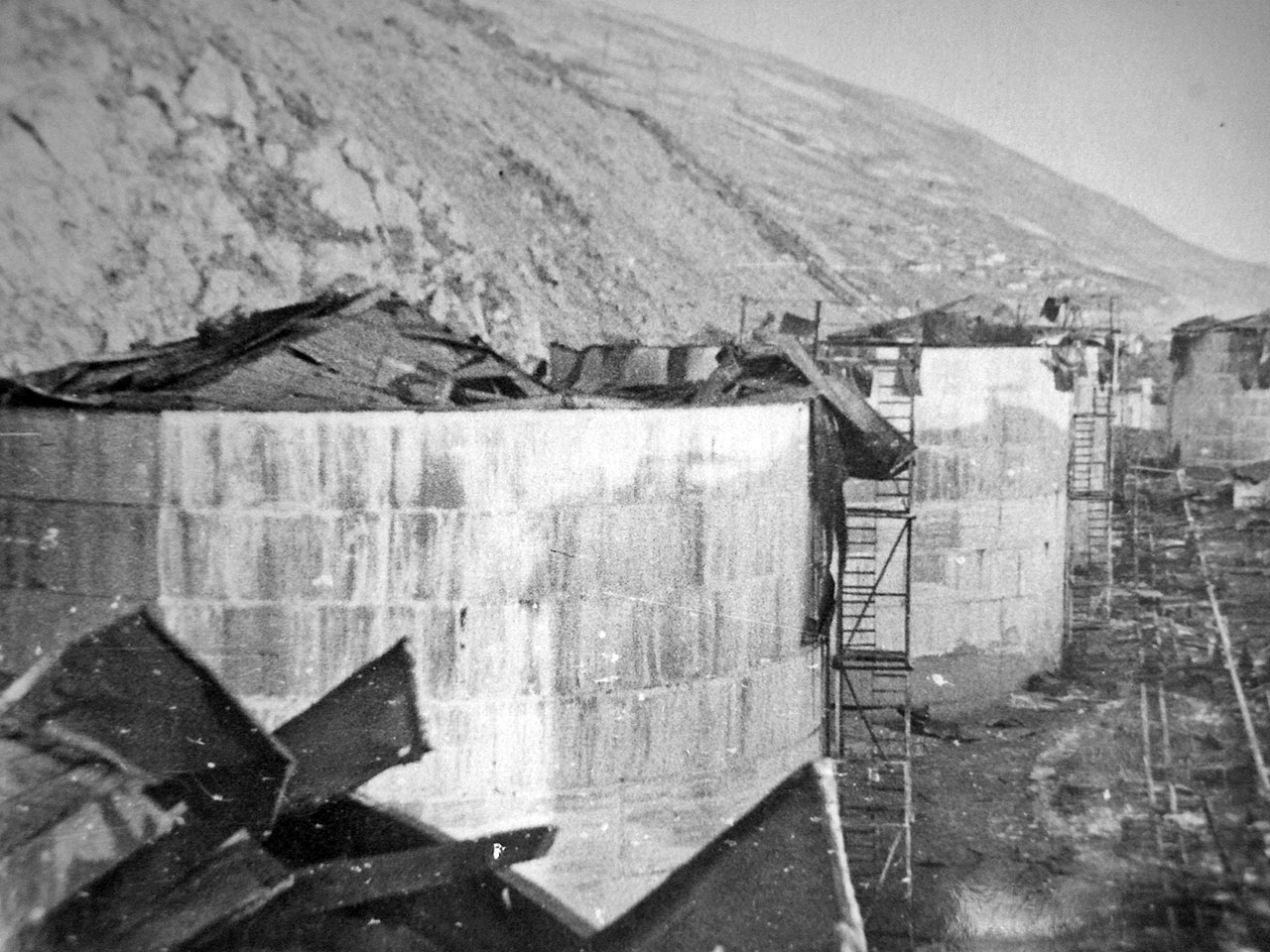

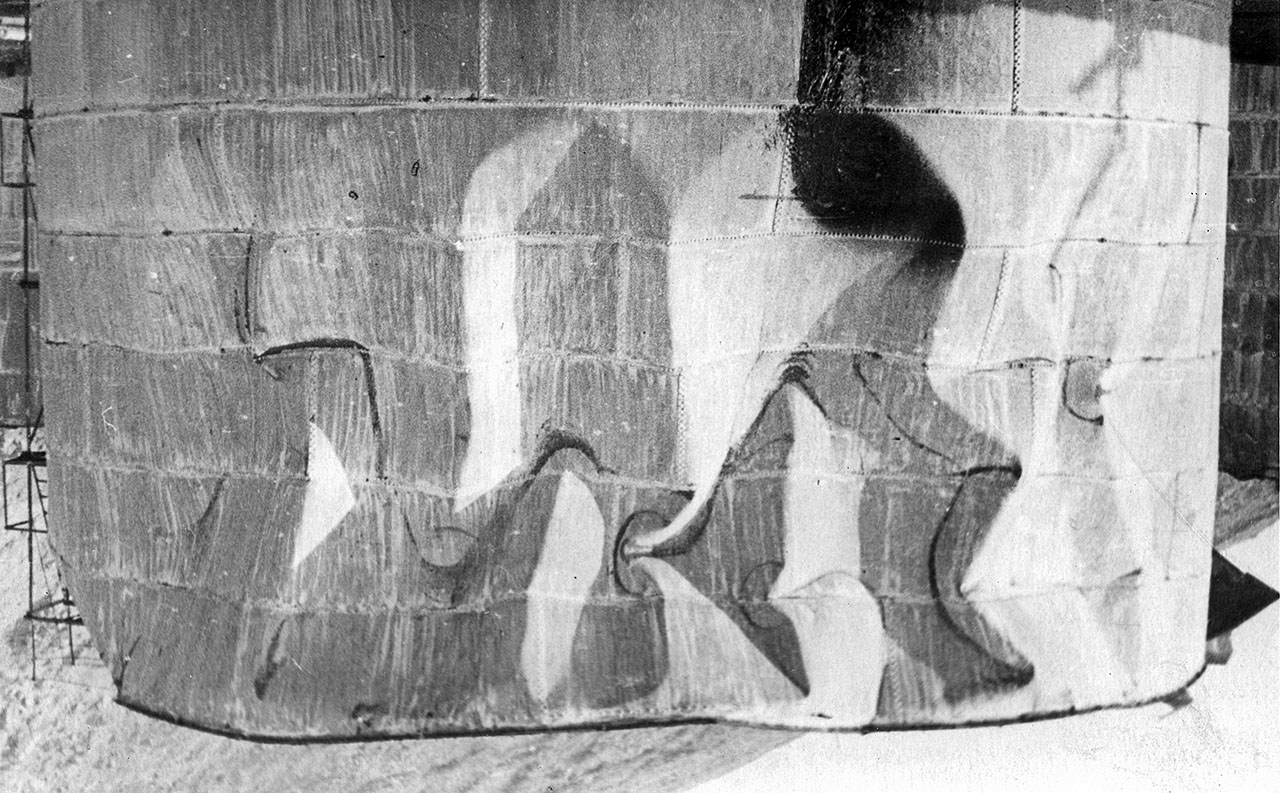

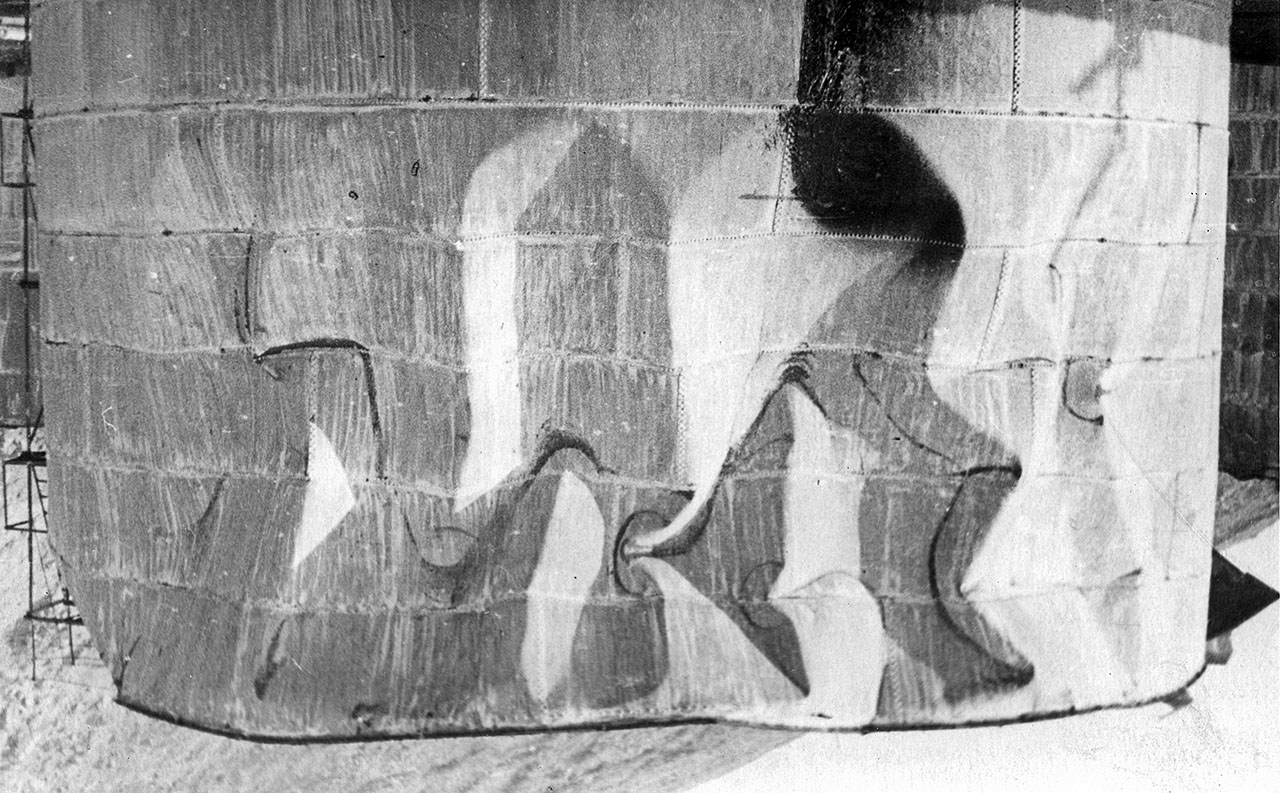

Разрушения на нефтебазе. Магаданский торговый порт. Последствия взрывов пароходов 19 декабря 1947 года.

Емкости нефтебазы были частично повреждены, у большей части из них повредило обшивку. Были разрушены коммуникации на территории нефтебазы.

Искорёженная взрывной волной обшивка хранилища ГСМ на нефтебазе. Магаданский торговый порт. Последствия взрывов пароходов 19 декабря 1947 года.

Взрывная волна от взрыва была такой силы, что обшивку некоторых баков смяло в гармошку.

Магаданскому торговому порту и бухте Нагаева повезло дважды.

В первый раз — то, что ни один из разлетающихся осколков и частей от взорвавшихся пароходов не повредил резервуары.

И во второй раз — то, что пожарные своим героическим трудом смогли отстоять нефтебазу от огня возникших после взрыва пароходов.

Разрушения на нефтебазе. Магаданский торговый порт. Последствия взрывов пароходов 19 декабря 1947 года.

Если бы емкости нефтебазы были повреждены или огонь смог добраться до них, то последствия катастрофы были бы куда масштабнее — минимум экологическая катастрофа в бухте, максимум — ещё взрывы и грандиозный пожар с лишением Колымы части запасов ГСМ, хранившихся на этой нефтебазе.

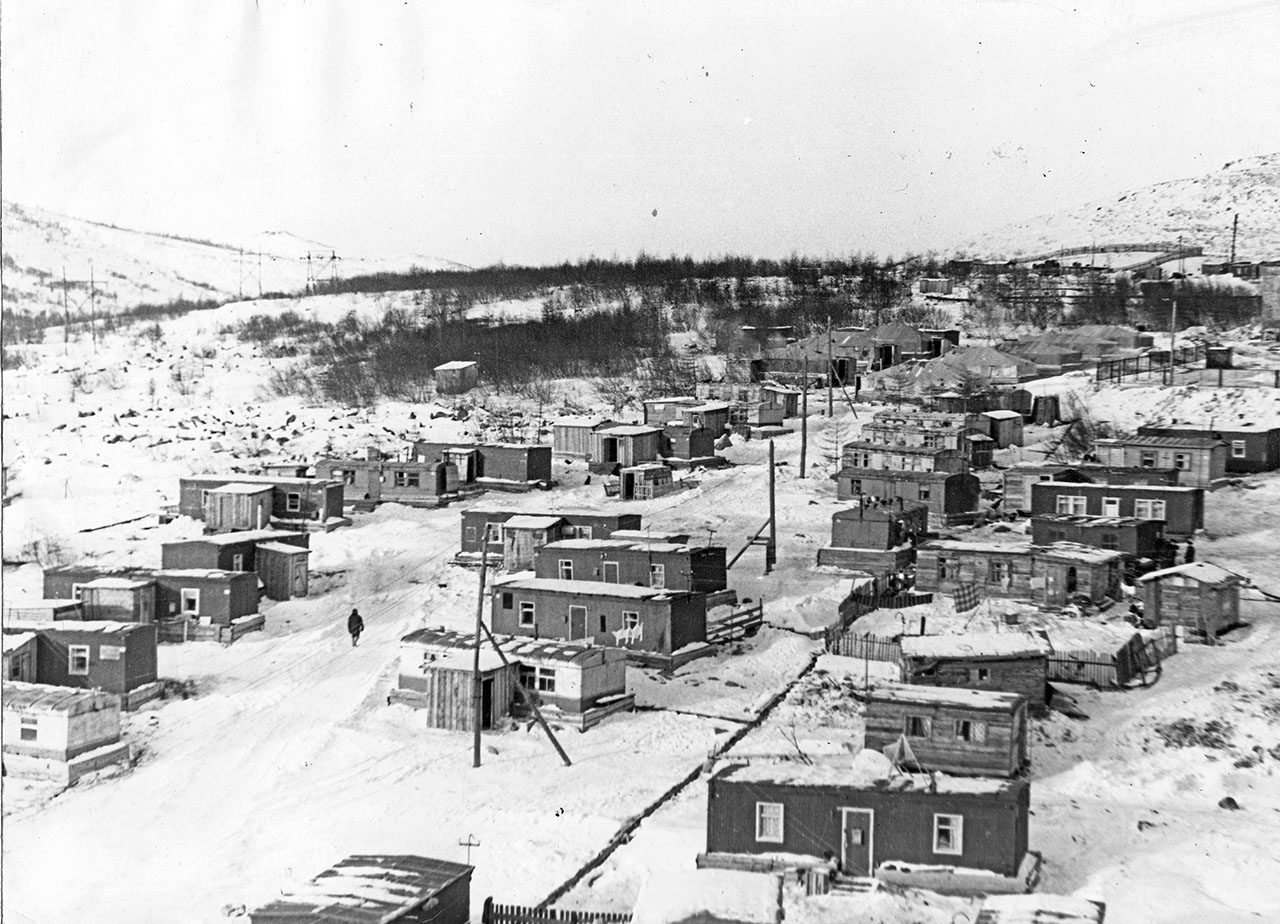

Последствия катастрофы для посёлков у морского торгового порта

Посёлок Березовая роща

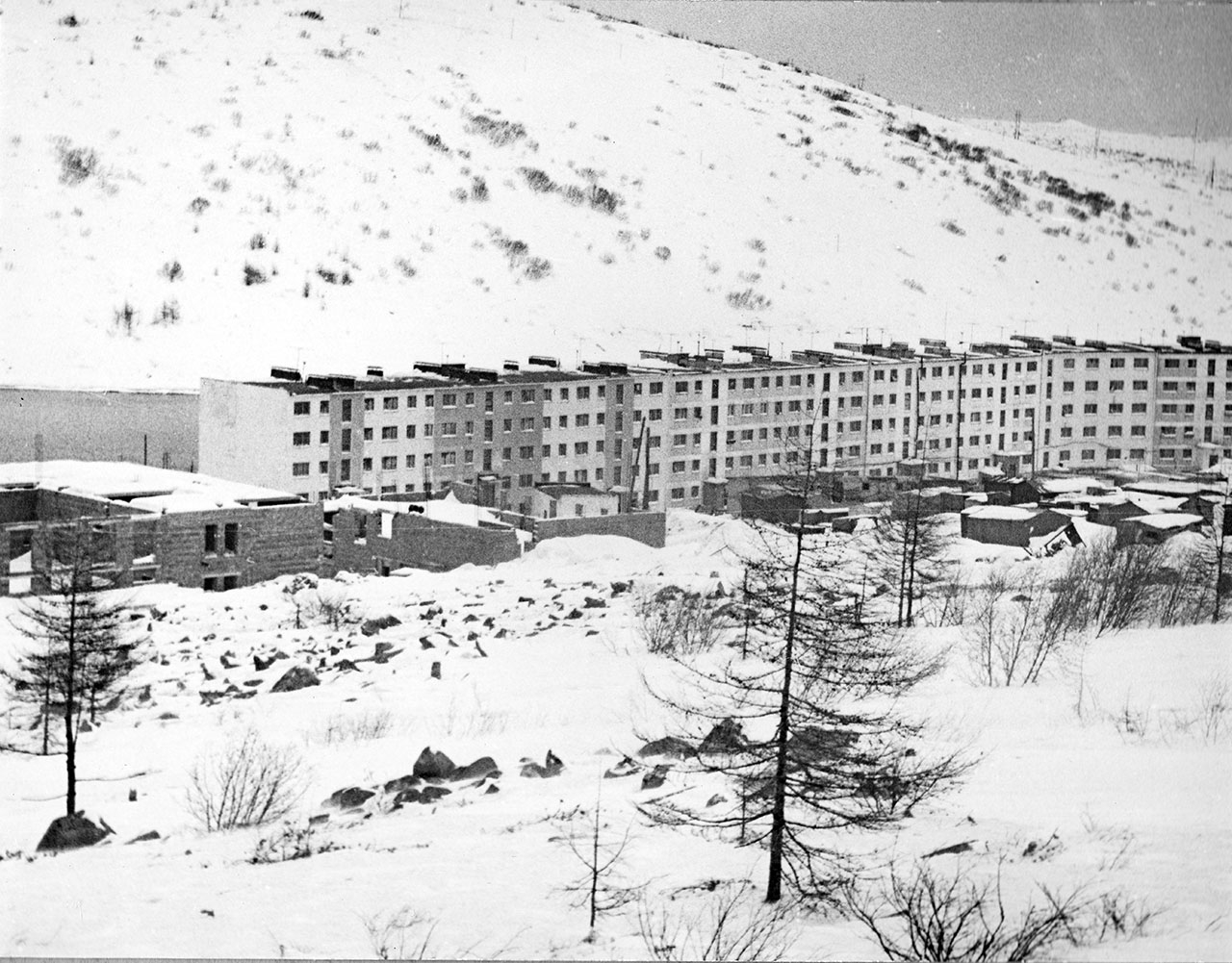

19 декабря 1947 года в результате взрыва пароходов «Генерал Ватутин» и «Выборг» и последовавшим за этим пожаром посёлок Березовая роща был практически уничтожен. По официальным данным, при взрыве в посёлке погибло двое — женщина и маленький ребёнок, а ранены 21 человек, из которых 16 детей. Вскоре часть населения разрушенных домов переселили в менее пострадавший Березовый мыс, другую часть — в город. Позже посёлок был восстановлен.

Посёлок Берёзовый мыс

Точные данные о том, насколько пострадал посёлок во время взрыва в 1947 году, отсутствуют — сведения из лагерей разглашению не подлежали. Известно только, что в отличие от Беррощи Бермыс был разрушен лишь частично. Также есть свидетельства о том, что часть жителей поселка Березовая роща, оставшиеся без жилья, были переселены на Березовый мыс.

Известны потери среди населения Бёрезовового мыса — японских военнопленных. Во время взрывов и тушении пожаров, последовавших после них пострадал 51 человек.

И.о. начальника Санитарного управления Дальстроя А.Н. Свердлова в своем отчете сообщала: «Во время происшествия в бухте Нагаева из числа работающих военнопленных японцев пострадали 51 чел., из которых тяжелую травму имеют 6 человек, средней тяжести -15 чел. и легкие травмы — 30 чел. Из общего состава пострадавших военнопленных госпитализировано 17 чел. К числу тяжелых травм из 6 относятся: 4 чел. с переломом конечностей и 2 чел. с травмами черепа. Помимо раненых, два японца убито, трупы их доставлены в морг Магаданской больницы».

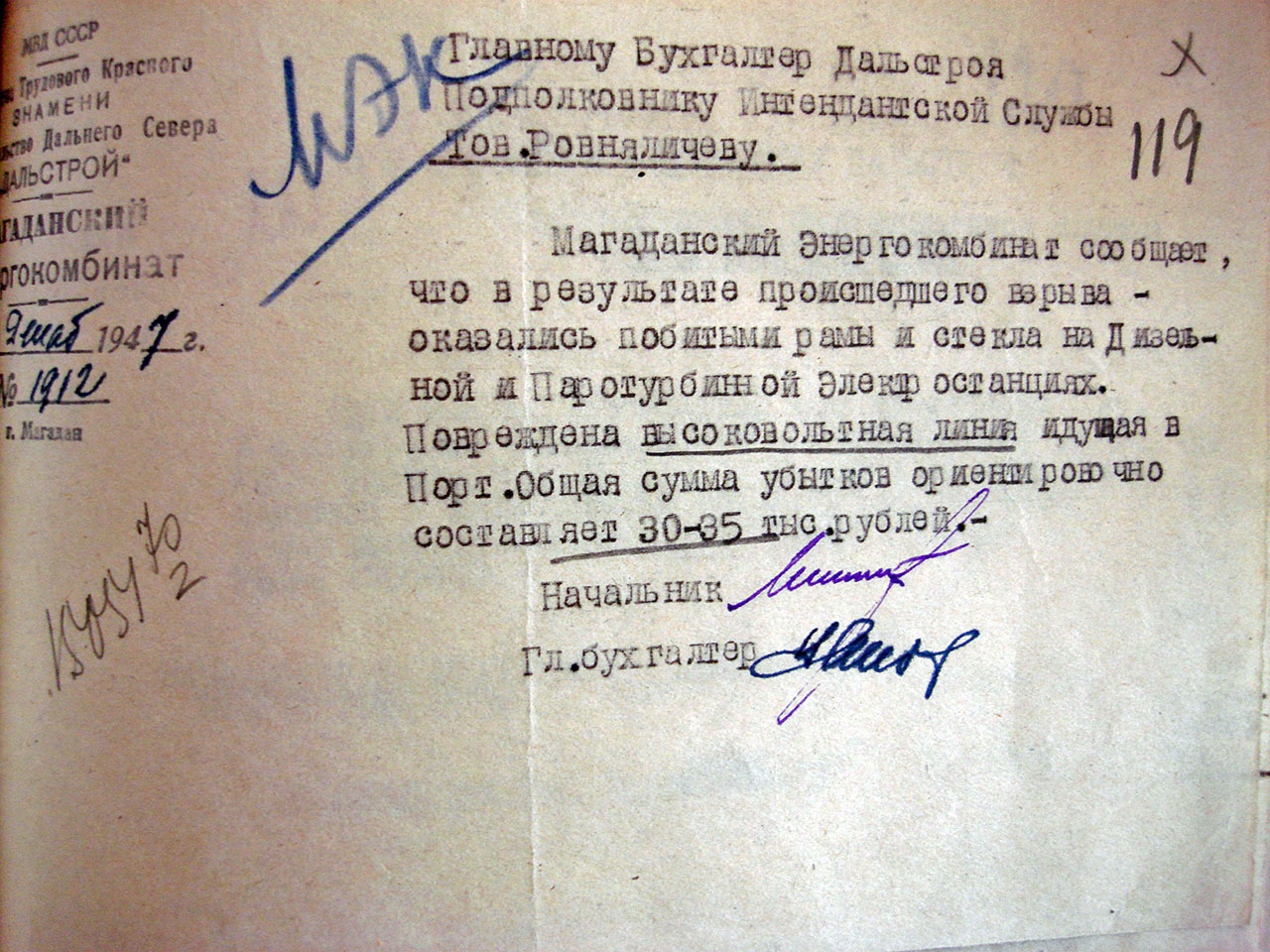

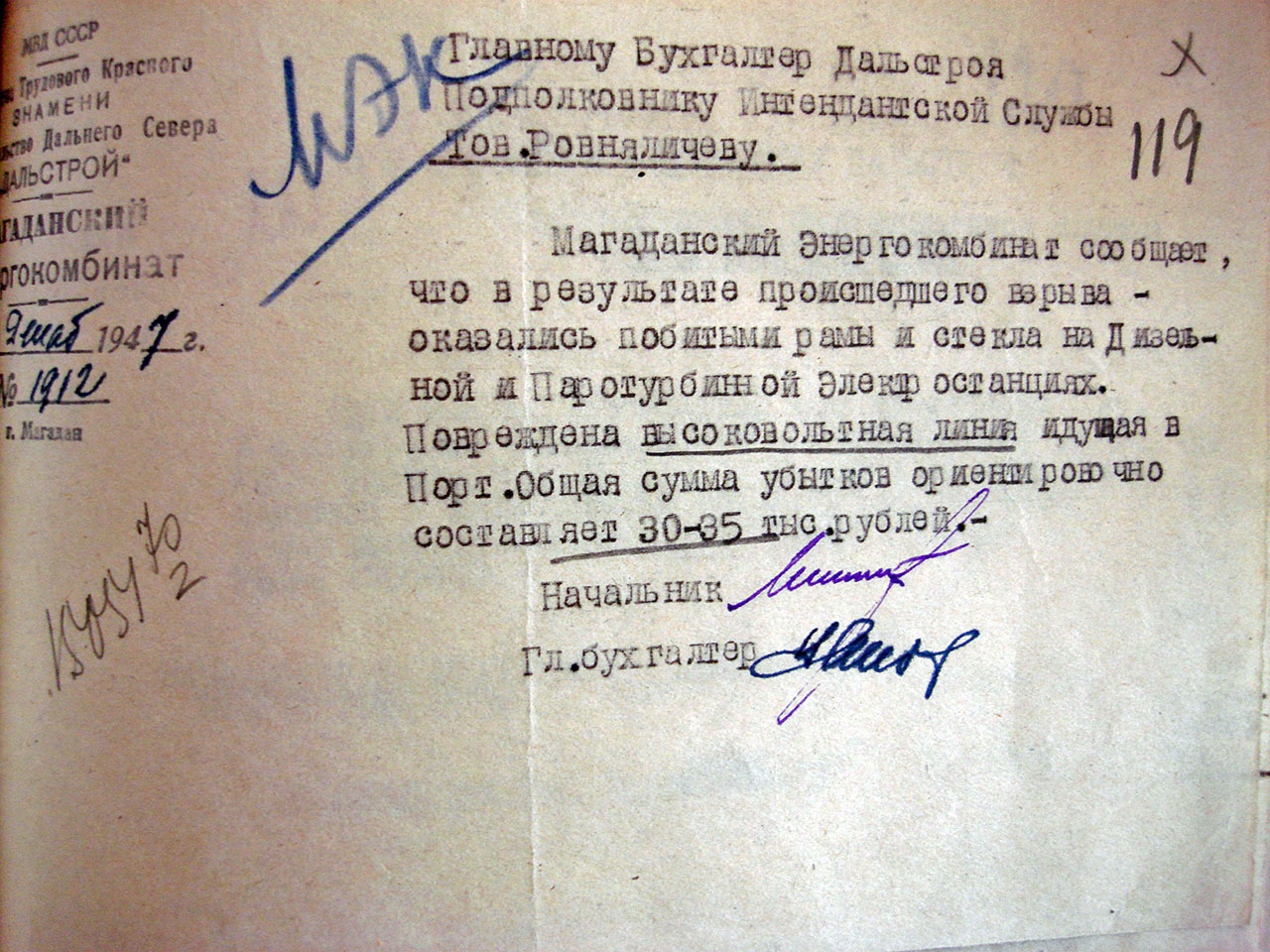

Последствия взрыва для энергетиков

Взрывной волной были выбиты стёкла и сломаны рамы на дизельной и паротурбинной электростанциях. Повреждена высоковольтная линия, идущая в морпорт.

Докладная о нанесённом в результате взрыва ущерба от Магаданского энергокомбината.

По сообщению Магаданского энергокомбината (МЭК) сумма убытков составила 30-35 тысяч рублей.

Последствия взрыва для авиамастерских

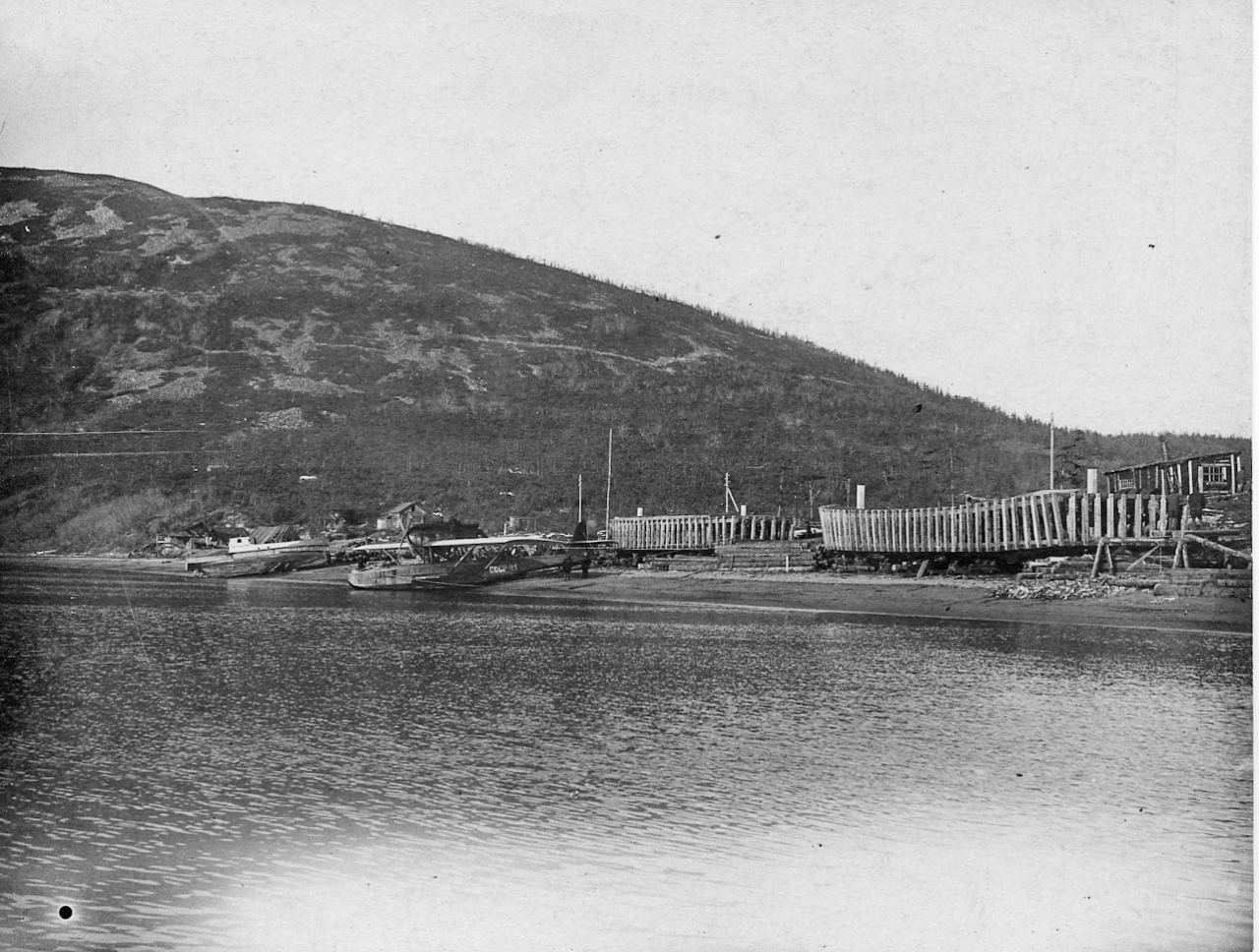

Ангары аэродрома и авиамастесркая в бухте Нагаева. Вторая половина 1930-х годов.

Ангары аэродрома и авиамастесркая в бухте Нагаева. Вторая половина 1930-х годов.

От взрыва в порту сильно пострадали авиамастерские, расположенные на берегу бухты Нагаева, у посёлка Нагаево.

Полностью были разрушено здание ангара и здание кубовой. Были повреждены и требовали ремонта здания:

- самолётного цеха,

- моторного склада,

- моторного цеха,

- испытательной станции,

- материально-технический склад,

- котельной,

- лыжного цеха,

- механического цеха,

- токарного цеха,

- приборный,

- радиомастерской,

- управления,

- бухгалтерии,

- холодного склада,

- конюшни,

- столярного цеха,

- общежития №1,

- общежития №2.

Также была повреждена и требовала ремонта автомашина с номером 01-20, закрепленная за авиаотрядом Дальстроя.

Согласно докладной, поданной И.О. командира авиаотряда Дальстроя Кирилловым ущерб авиамастерским оставил 153947 рублей.

Последствия взрыва для города

Никто тогда не подсчитывал, сколько было погибших и раненых в зэковских бараках и припортовых районах. В архивных документах нет сведений и о пострадавших в самом городе. Хотя легко раненые были. Об этом говорят и сами очевидцы, и характерные повреждения домов в самом городе Магадане, который находился более 4-х километрах от места взрыва.

Улица Транспортная, начало 50-х годов ХХ-го века.

Взрыв был столь оглушительным, что магаданцы подумали — снова началась война! Взрывная волна пошла от порта, через поселок Нагаево до самого города по улице Транспортной. Здесь до сегодняшних дней осталась баня, где мыли заключенных и санпропускник.

Дальше по улице Сталина, ныне проспект Карла-Маркса. В жилых домах № 1, 2 и 6 выбило стекла, осыпалась штукатурка, по стенам пошли трещины. Досталось и дому культуры им. Горького, ныне это музыкальный и драматический театр, и знаменитой первой школе.

Здание театра имени Горького времён Дальстроя. 1949 год.

Здание театра имени Горького времён Дальстроя. 1949 год.

Взрывом повредило высоковольтную линию, город на некоторое время остался без света. 17 жилых домов были частично разрушены.

Гостиница «Центральная» на улице Ленина. 1949 год.

Пострадали здания на Колымском шоссе, ныне улице Ленина. В только открывшейся Центральной гостинице после катастрофы пришлось делать капитальный ремонт. В первом детском саду, который сейчас находится на улице Пушкина, полностью выбило стекла и рамы. Сильно пострадали здание средней школы, дом пионеров, магаданская городская больница, поликлиники, магаданская типографии и издательство газеты «Советская Колыма».

Кстати, после взрыва всё было настолько засекречено, что даже местная газета, не говоря уже о центральных, не обмолвилась ни словом о трагедии. Как будто и не было более ста погибших и более пятисот раненых.

Здание Главного и Политического управлений Дальстроя. Начало 40-х годов ХХ-го века.

В здании Дальстроя, которое находилось примерно в 5 километрах от эпицентра взрыва, пошли трещины в трубах центрального отопления, выбило окна. В акте убытков значилось — от взрывного толчка разбилось 6 настольных ламп, 28 графинов, 17 стаканов, бюсты Сталина и Ленина, уничтожено 16 занавесок. Сейчас только можно предполагать, воспользовались ли магаданские учреждения и предприятия ситуацией и списали на взрыв помимо реальных повреждений еще и недостачу? Но, так или иначе, убытки от катастрофы 19 декабря 1947 года составили 116 миллионов рублей, не считая стоимости двух затонувших пароходов.

Из воспоминаний геолога Виктора Володина: «В конце 1947 года незадолго до денежной реформы на рейде в бухте Нагаева взорвался недавно подошедший пароход или теплоход, кажется, носивший название «Ватутин», доставивший взрывчатку.

Люди, слышавшие это от свидетелей, рассказывали, что днем, кажется, в обеденный перерыв на пароходе, стоявшем на рейде, начался пожар. В связи с этим рабочие порта высыпали на берег — посмотреть на пожар. Они, конечно, ничего не знали о том, что судно нагружено взрывчатыми веществами для всей горнодобывающей промышленности обширной Колымской области, и тем более не знали, что весь этот груз через несколько минут взлетит на воздух. Поэтому жертв было много, во всяком случае, гораздо больше, чем их могло бы быть.

Случайно находившийся в этот день в Магадане наш геолог — один из начальников партий Григорий Семенович Киселев — рассказывал, что он, только что вернувшись из отпуска с «материка», остановился в Магадане у своего хорошего приятеля, жившего против больницы. После взрыва он, будучи дома, наблюдал, как к больнице подкатывали одна за другой грузовые машины с ранеными, доставленными из порта, потому что карет «скорой помощи» не хватало. На заснеженной дороге перед больницей, где машины стояли во время их разгрузки, остались буквально лужи крови.

Несмотря на то что Магадан своевременно спрятался от моря, вернее, от бухты Нагаева, с которой зимой нередко дуют штормовые, валящие с ног ветры, как бы отгородившись от нее невысоким, правда, водоразделом между бухтой и р. Магаданом, он все же заметно пострадал от взрыва. Во многих домах города отголосками взрывной волны вышибло стекла в окнах южной стороны. В частности, здание Главного управления Дальстроя лишилось буквально всех стекол в окнах южного фасада.

Жители города потом рассказывали, что им никогда в жизни не приходилось слышать ничего даже приблизительно напоминающего этот громоподобный колоссальной силы звук взрыва, который не с чем было сравнить и уподобить грому можно было только условно.

Отдаленный гул взрыва слышали, как они уверяли, люди, находившиеся на одной из разведок нашего управления, находящейся на расстоянии приблизительно 250 км по прямой линии от Магадана».

После подсчетов выяснилось, что взрывом в порту было уничтожено почти пять с половиной тысяч тонн продуктов. Такие потери запасов продовольствия не могли не сказаться на обеспечении города и области продуктами питания. Это нашло отражение в одном из приказов зам. начальника Дальстроя, полковника Усиевич: «Выпечку серого хлеба производить из 85 процентов пшеничной муки, с добавлением десяти частей соевой муки. Установить розничную цену на указанный сорт хлеба — 4 рубля 80 копеек за килограмм. Выдавать хлеб из указанной смеси детям до 12 лет, школьникам, проживающим в интернатах, больницам, санаториям и больным по справкам врачей».

Сразу же после взрыва было создано множество комиссий, которые должны были установить причины катастрофы. Была сформирована специальная комиссия и в Москве, с 23 декабря 47-го по 13 января 48-го она находилась в Магадане.

Расследование катастрофы

Раследованием причин происшедшей трагедии занимался отдел контрразведки УМВД по Дальстрою. Спустя несколько дней после взрыва обстановка более-менее прояснилась и после опроса многочисленных свидетелей, картина происшедшего в бухте Нагаева была отражена в оперативно составленной справке, где говорилось:

«19 декабря 1947 г. пароход Министерства морфлота «Генерал Ватутин» подошел к кромке сплошного льда напротив причалов Нагаевского порта и, находясь на расстоянии не более 300 метров от них, стал делать разворот кормой к порту. Во время разворота он ударился носом о кромку льда, после чего из носовой его части пошел густой черный дым. Вскоре после этого на этом пароходе произошел незначительной силы взрыв и весь пароход был охвачен пламенем. В 10 час. 25 мин. на этом же пароходе произошел взрыв большой силы, от которого также взорвались находящиеся в носовой части парохода «Выборг» капсюли-детонаторы. В результате оба парохода вскоре и почти одновременно затонули. Из числа команды парохода «Генерал Ватутин» никто живым не обнаружен и не найдено тел убитых.»

В то же время параллельно с контрразведывательным отделом работали еще две экспертные комиссии Дальстроя, выяснявшие причины взрыва в бухте Нагаева. В одну из них входили капитаны дальнего плавания А. Н. Шевченко (председатель комиссии, будущий Почетный гражданин г. Магадана) и П.П. Осташевский, а также старший инспектор тихоокеанской инспекции морского реестра СССР С.И. Осинский. В своем заключении от 24 декабря 1947 г. они отметили:

- Постановка судов, груженных взрывчатыми материалами и огнеопасными грузами в непосредственной близости друг от друга и от других судов, как это имело место в порту Нагаево 19.12.47 г., противоречит существующим правилам технической эксплуатации морского флота и недопустима.

- В данном случае нарушены правила технической эксплуатации морского флота, запрещающие постановку судов с опасными грузами в непосредственной близости друг к другу и к другим судам и ответственным за это является капитан порта.

Эту должность тогда занимал 37-летний Г. А. Ухов, работавший в системе морфлота Дальстроя с 1935 г. Рассмотрением вопроса о нарушении им действующих правил занимался лично министр внутренних дел СССР генерал-полковник С. Н. Круглов, на что ушло более четырех месяцев. Только после этого, 29 апреля 1948 г. был издан специальный приказ, в котором констатировалось:

«Начальник порта Нагаево Дальстроя МВД СССР Ухов нарушил правила приема пароходов с взрывчатыми веществами и разрешил ввести пароход «Генерал Ватутин», груженный взрывчатыми веществами в порт Нагаево, где в это время находилось 8 других судов, в том числе пароход «Выборг», груженный средствами взрывания, что привело к авариям пароходов «Генерал Ватутин» и «Выборг»… За нарушение установленных правил перевозки взрывчатых веществ снять с работы начальника порта Нагаево Дальстроя МВД СССР Ухова Г. А.»

В результате расследования начальник Нагаевского порта Герман Ухов был отстранен от занимаемой должности.

Непосредственно о причинах пожара, который и привел к взрыву взрывчатки в трюмах парохода «Генерал Ватутин» в отчетах экспертных комиссий сказано ничего не было. Скорее всего из-за того, что из непосредственных участников происшествия никого в живых не осталось — экипаж парохода погиб, не было и объекта для исследования — пароход практически разорвало на части и разбросало по окрестным сопкам и дну бухты.

Версии взрыва

С момента взрыва прошло уже 60 лет и за это время было выдвинуто несколько версий произошедших событий на пароходе «Генерал Ватутин», которые привели к таким катастрофическим последствиям.

Версия первая — диверсия

Журналист Михаил Избенко, который плавал на пароходе «Генерал Ватутин» машинным практикантом и перед отходом судна с грузом взрывчатки из порта Ванино в Магадан в начале декабря 1947 года списался для продолжения учебы, в своей повести «Навстречу гибели» (газета «Дальневосточный моряк», 20 января 1993 года) рассказывал: «После взрыва в Нагаево зэки в Ванино бахвалились — это мы отправили с «Генералом Ватутиным» свой подарочек чекистам к их празднику 20 декабря. Мы хотели всю Колыму взорвать!».

После войны в лагерях сидело очень много власовцев, которые были знакомы с тем, как делать всевозможные взрывные устройства. Вполне возможно, что произошедшее и было такой диверсией. Тем более что по документам в первые дни взрывчатку на «Ватутин» грузили бригады заключенных без специальной охраны.

Есть и еще одно свидетельство в пользу этой версии. Из рассказа Натальи Николаевны Трушковой, бывшей магаданки: «Мы, магаданцы, видели в этих взрывах не случайность, а злой умысел. В ту зиму 47-го года была еще одна попытка диверсии. Но ее удалось предотвратить. Пришел пароход с крупой, просто насыпанной в один из трюмов. Начали разгружать и вдруг обнаружили провода. Немедленно пароход отвели в открытое море. Следом за ним на катере понеслись саперы. Но на этот раз все закончилось благополучно. Успели разминировать».

Версия вторая — атомный блеф.

Есть и еще одна версия. В погоне за американцами, взрыв был спланирован «наверху», дабы создать иллюзию о наличии у нашей державы ядерного оружия. Маловероятно, но версия такая имеется.

Версия третья — отогрев водопровода

В архивах сохранилось несколько любопытных показаний, которые дали работники Ванинского порта.

По приходу в Ванино в самом начале декабря капитан «Генерала Ватутина» подал заявку на 150 тонн пресной воды. Заявку удовлетворили. Через два дня с парохода передали еще одну просьбу — на 170 тонн воды дополнительно. В форпик судна было принято 70 тонн, но в зимних условиях создалась опасная ситуация — вода могла замерзнуть. В итоге так и случилось.

Из показаний товарища Рекубратского: «7 или 8 декабря сего года, находясь в каюте второго помощника капитана парохода «Генерал Ватутин», я был случайным свидетелем крупного разговора с выкриками неизвестных мне лиц, которые находились в соседней каюте. В каюту, где находился я, зашел второй помощник капитана и сказал: «Ругаются механик и старпом с капитаном. Капитан распорядился дать воду в форпик, а теперь вода замерзла, надо отогревать. Механик нашего судна — итальянец, плавает лет двадцать пять, знает и плавал на иностранных суднах, а капитан настоял на своем, вообще с капитаном не ладят… Как администрация судна решила с отогреванием водопровода мне не известно, так как я вскорости ушел…».

Из показаний рядового бойца инспекции военно-пожарной охраны Ивана Соловьева: «8 декабря 1947 года я стоял на посту на пароходе «Генерал Ватутин» при погрузке взрывчатых веществ. В это время подходит человек из команды «Генерала Ватутина» к лейтенанту товарищу Панихину и спрашивает у него — можно ли пустить пар для прогрева замерзшей воды у носовой части парохода. Панихин сказал, что можно.

Я, услышав этот разговор, категорически стал возражать, как представитель пожарной охраны. В это время представитель из команды парохода ушел, а мы с Панихиным продолжали спорить. Я говорил, что загорание может произойти при температуре в 100 градусов, а Панихин говорил, что загорание может произойти только при температуре в 250 градусов. Я настоял на своем и категорически запретил пускать пар по замерзшим трубам, на которых лежали взрывчатые вещества.

Затем пришла моя смена, и я ушел. Если же команда всё-таки решилась на оттаивание замёрзшей воды паром и придя в Нагаево сделала это еще раз, то велика вероятность того, что пожар возник именно из-за этой процедуры».

Так что же случилось на пароходе «Генерал Ватутин»?

Все версии, выдвинутые выше, по ряду причин являются не состоятельными.

Если говорить о возможной диверсии, устроенной заключенными, то стоит обратить внимание на то когда происходила погрузка ВВ с участием заключенных, и когда произошел взрыв. Точное время прибытия парохода в бухту Нагаева не знал и капитан парохода, находясь во Владивостоке. Так что знать временной интервал для установки времени срабатывания взрывателя никто знать не мог. Да и вряд ли у заключенных мог оказаться взрыватель замедленного действия, способный сработать минимум через 9 дней после взвода.

По поводу атомного блефа, тут тоже маловероятно… Смысл уничтожать главные ворота своего золотого запаса, снижать добычу золота — главного богатства Дальстроя? Если нужно было провести такую операцию, то для этого можно было найти другое место, где последствия взрыва не были бы столь катастрофическими.

Если говорить о возможности возникновения пожара трюме при попытке отогреть воду, то и эта версия вызывает сомнения. Если брать в расчёт попытку отогревания воды в Находке, то это происходило 8 декабря, а взрыв произошел, как известно, через 11 дней. Мало вероятно чтобы в трюме могло что-то незаметно тлеть 10-11 дней. Если предположить, что капитан парохода «Генерал Ватутин» Куницкий С.В. отдал приказ о проведении такой операции непосредственно перед постановкой парохода к причалам, то в этом не было смысла, это можно было сделать в другое время. Ещё большие сомнения вызывает возможность возникновения в промороженном трюме пожара от пара, отогревающего трубы, температурой 100-140 градусов.

Эта версия рассматривалась комиссией, хочу привести фрагмент из воспоминаний Ивана Александровича Серова, одного из руководителей НКВД-МВД СССР в 1941–1953 год, входившего в состав московской комиссии по расследованию трагедии: «Теперь причины взрыва. Позвали единственного моряка (единственный уцелевший матрос из экипажа парохода «Генерал Ватутин», находившийся в момент взрыва на берегу). Он довольно невнятно рассказал, что некоторые отсеки корабля заполнены балластом — водой для устойчивости корабля. При низкой температуре вода в отсеках замерзает, поэтому ее прогревают паром. Высказано предположение, что от этого вспыхнула взрывчатка.

Мы тщательно взвесили это, и решили проверить практически на взрывчатке. За городом устроили эксперимент, но никакого взрыва не получилось, хотя вода не только кипела, но и превратилась в пар…».

Самая правдоподобная версия о возникновении пожара, а потом и взрыва, в трюмах парохода «Генерал Ватутин» — взрыв от детонации ВВ при ударе носовой части судна о льдину, что подтверждается показаниями свидетелей.

После удара о кромку льда носовой частью судна, происходит прогиб борта, который в свою очередь, с большой силой ударил по сложенным мешкам (ящикам) со взрывчаткой, в результате механического воздействия произошел ее разогрев до температуры вспышки и начался пожар.

В трюмах парохода «Генерал Ватутин» находились взрывчатые вещества — тротил (тол), аммонит и аммиачной селитрой (динафталит).

Наибольшую опасность представлял тротил (тол) с температурой вспышки 290-310°, у аммонита, к примеру, 330-336°. Горение тротила обычно не переходит в детонацию, однако если оно протекает в замкнутом сосуде с прочными стенками или в больших массах тротила, то возможна детонация.

Судя по показаниям свидетеле которые утверждали, что сразу после удара пошел черный дым, первым загорелся тол, именно он при горении выделяет много копоти, в процессе горения часть тола (тринитротолуола) взорвалась, вызвав срыв части обшивки левого борта, усиление пожара, который вызвал повышение температуры, и возгорание аммонита (динафталит – малогорючее соединение) при горении которого стал выделяться кислород, в результате чего пожар еще более усилился, это подтверждается показаниями матроса с парохода «КИМ» Ивана Насонова: «Пожар на корабле усилился, через несколько минут из 1 трюма вырвалась огненная струя, которая достигла примерно 40 метров в высоту…».

В результате горения большой массы взрывчатых веществ, и повышения давления газов произошел второй, мощный взрыв…

Оценка ущерба от катастрофы

В нашем распоряжении имелась часть отчетов комиссии по взрывам в бухте Нагаева, вывод сделан исходя из этих документов. Не стану утверждать, что это далеко не окончательные цифры, но они хотя бы позволяют преблизительно оценить масштабы декабрьской катастрофы.

| Описание ущерба | Ед. изм. (рубли) |

| Пароход «Генерал Ватутин» с учетом груза | 55108182 |

| Пароход «Выборг» с грузом | 19379531 |

| Грузы других судов | 2265510 |

| Ремонт пострадавших судов | 381963 |

| Морпорт (с учетом амортизации и износа) | 5487000 |

| Авиамастерские | 153947 |

| Энергетики | 35000 |

| За сгоревшие материально-технические ценности по Магадану, рыбзаводам №39 и №40 | 3876710 |

| Оплата по листам нетрудоспособности | 200000 |

| Итого | 86887843 |

По имеющимся материалам ущерб в результате взрыва составил порядка 87 миллионов рублей (из цен на 1947 год) и это далеко не окончательная цифра.

По заключению комиссии под руководством Серова, которая работала в Магадане с с 23 декабря 1947 по 13 января 1948 года общий убыток от катастрофы составил 116 млн руб., не считая стоимости пароходов.

В последствии печальный опыт этой трагедии будет учтён — все работы со взрывчатыми веществами после 1947 года будут перенесены в бухту Весёлая, где будет оборудован пирс и построена база для хранения, обработки и транспортировки взрывчатых веществ.

Судьба пароходов «Генерал Ватутин» и «Выборг»

Руслан Кауцман долгое время занимался установлением конечной точки в судьбе взорвавшихся пароходов.

Пароход «Генерал Ватутин»

Из материалов комиссии: «Через четыре дня после катастрофы военные водолазы обследовали дно бухты в том месте, где погиб «Генерал Ватутин». В результате взрыва на дне образовался котлован длиной до 100 метров, шириной 40 метров и глубиной 7 метров. В котловане обнаружены отдельные части парохода, разбросанные на площади до 150 метров».

Руслан вместе со своими товарищами погружался в предполагаемом месте гибели парохода «Генерал Ватутин» и рассказал, что ни «Генерала Ватутина» целиком, ни его кормы и тем более носа на месте его гибели обнаружено не было. Скорее всего чудовищной силы взрыв уничтожил пароход полностью, оставив только многочисленные осколки разной величины.

Осколки, большие и мелкие фрагменты от парохода можно и сейчас найти на сопке за морпортом, сопка в результате взрыва была буквально нашпигована ими.

Жертвы катастрофы

Официальные данные о числе погибших после взрывов на пароходах «Генерал Ватутин» и «Выборг» разнятся. В одних источниках указана цифра 90, в других 97. По подсчетам Руслана Кауцмана и Анастасии Якубек жертвами после сверки судовых ролей экипажей пароходов озвучена цифра в 111 человек.

Погибшие на пароходе «Генерал Ватутин»

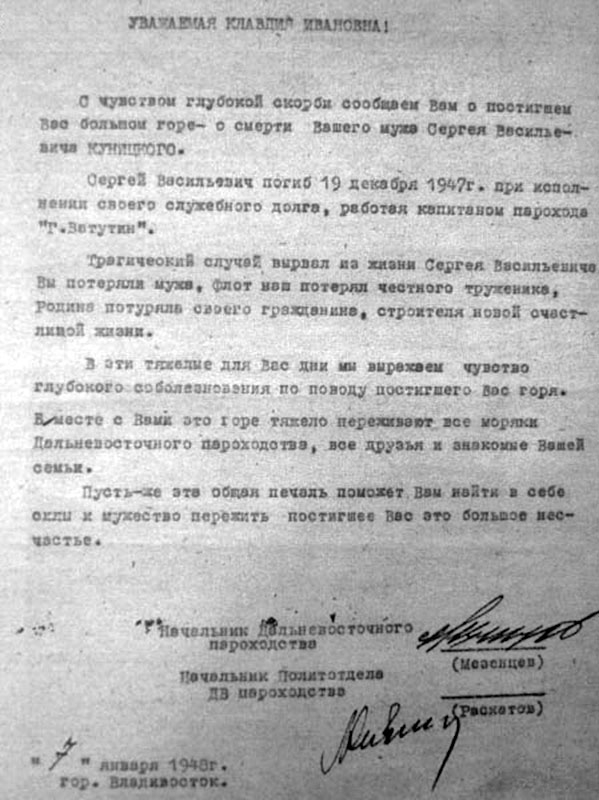

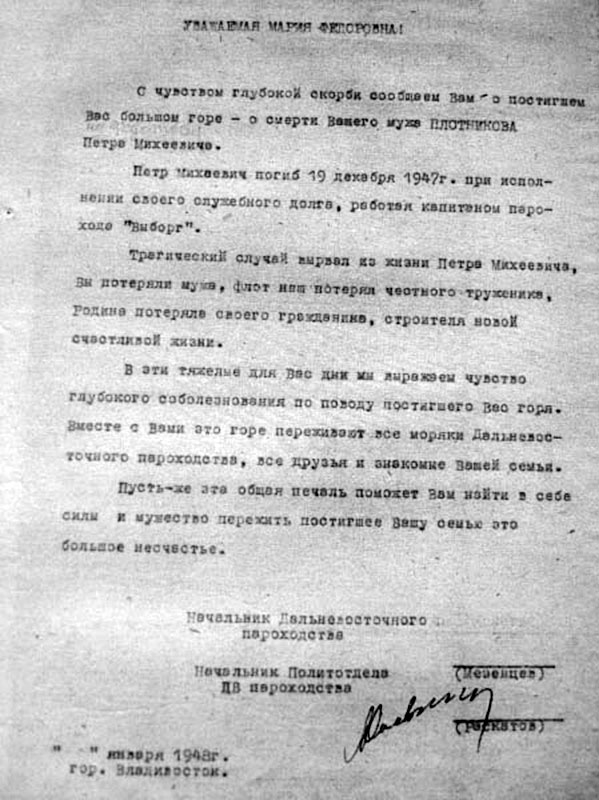

Похоронка жене капитана парохода «Генерал Ватутин» Куницкого С.В.

В результате взрыва погиб практически весь экипаж парохода «Генерал Ватутин» — 42 человека, за исключением матроса, который в момент взрыва находился на берегу.

Плюс пассажиры. По данным контрольно-пропускного пункта порта Ванино, на борт судна было посажено 6 спецпоселенцев. Двое из них были с женами. В качестве сопровождающего грузы на пароходе находился заместитель начальника спец. базы младший лейтенант Валентин Коробицын. Еще пять пассажиров были взяты на борт капитаном Куницким, и их данных в Управлении перевалбазы не имелось. Фамилии этих людей до сих пор точно не известны.

В 47-м году до прихода «Генерала Ватутина» в Ванино на пароходе проходили практику 10 курсантов Владивостокского мореходного училища. В Ванино стажеров с судна сняли. Один из них, Михаил Избенко, позже писал: «Во время всей нашей практики на судне находилась миловидная женщина с девочкой-дошкольницей. Рядом с ними — чернявый майор в погонах НКВД и Золотой Звездой героя Советского союза. Его и женщину с девочкой мы принимали за семью, которая или возвращалась из отпуска, или же следовала к месту новой службы майора, возможно, на ту же Колыму. Поскольку в Ванино они с парохода не сошли».

Но вот что вспоминает бывший старший помощник капитана парохода «Советская Латвия», Павел Чигорь, хороший друг капитана парохода «Генерал Ватутин»: «Капитану Куницкому, который в послевоенные годы работал в Балтийском морском пароходстве, предложили работать на Дальнем Востоке. Он дал согласие, при условии, что будет обеспечен во Владивостоке квартирой. Поверив авторитетному обещанию, Сергей Васильевич вызвал свою семью из Ленинграда во Владивосток.

Однако пароходство своё слово не сдержало, и бесквартирный капитан был вынужден приютить своих близких на пароходе, а затем и забрать их в роковой колымский рейс. Так что те, гуляющие по судну женщина с девочкой были семьей капитана корабля Сергея Куницкого. Кроме того, в каюте должен был находиться его шестимесячный сын. Так что вместе с экипажем «Генерала Ватутина» 19 декабря 1947 года погибла вся семья капитана судна».

Погибшие на пароходе «Выборг»

Похоронка жене капитана парохода «Выборга» Плотникова П.М.

На пароходе «Выборг» погибло 13 человек. в том числе и капитан Петр Плотников. Он, как и положено капитану, да последней секунды оставался на тонущем судне. Остальных удалось спасти, с тяжелыми обморожениями и травмами их доставили в городскую больницу.

Погибшие и раненые на других судах

На других судах тоже были погибшие. «Советская Латвия» потеряла 4 моряков, один из погибших во время взрыва — Мурашко Адам Викентьевич. На пароходе «Минск» погибло трое членов экипажа, «Совнефть» потеряла двоих. В общей сложности на пароходах, стоящих у причалов было ранено 79 человек.

Погибшие и раненые во время взрывов и ликвидации их последствий

Среди работников Нагаевского торгового порта, пожарной охраны и вохровцев так же были убитые и раненые.

Во время взрыва пароходов «Генерал Ватутин» и «Выборг» и тушении пожаров, последовавших после взрывов пострадали и японские военнопленные.

И.о. начальника Санитарного управления Дальстроя А.Н. Свердлова в своем отчете сообщала: «Во время происшествия в бухте Нагаева из числа работающих военнопленных японцев пострадали 51 чел., из которых тяжелую травму имеют 6 человек, средней тяжести -15 чел. и легкие травмы — 30 чел. Из общего состава пострадавших военнопленных госпитализировано 17 чел. К числу тяжелых травм из 6 относятся: 4 чел. с переломом конечностей и 2 чел. с травмами черепа. Помимо раненых, два японца убито, трупы их доставлены в морг Магаданской больницы».

Имена погибших: 39-летний ефрейтор Хасаяка Кисаси и 27-летний старший солдат Имаи Кадзуеси. Их похороны состоялись вечером 25 декабря 1947 г. на старом магаданском кладбище.

Оказание помощи пострадавшим

Руководству Дальстроя пришлось организовывать дополнительные больничные койки в городской больнице, Доме пионеров, первой и второй поликлиниках, санчасти ВОХР, военном госпитале. Но и этих мер оказалось недостаточно и раненых на госпитализацию отправляли и в Центральную больницу для заключенных.

К вечеру через все лечебные учреждения прошло, по магаданским меркам того времени, огромное количество человек — 535. 213 было госпитализировано, из них 57 человек с тяжелейшими повреждениями — ожоги, обморожения, рваные раны и открытые переломы.

В первые сутки в больнице и госпитале было сделано 15 сложнейших операций. Пострадавшим ампутировали конечности, производили трепанацию черепа и делали переливание крови. 19 декабря в городской больнице умерло 25 человек. В последующие три дня скончались ещё пятеро и из порта доставили ещё три трупа. Таким образом, по официальным данным в морге городской больнице находилось 33 трупа.

Где похоронены жертвы катастрофы?

Разрушенный памятник на старом кладбище. Магадан. 2017 год.

Разрушенный памятник на старом кладбище. Магадан. 2017 год.

Старое магаданское кладбище, где хоронили людей со дня основания города до начала 60-х годов, сегодня находится в ужасном состоянии. Надгробья разрушены, таблички отбиты.

Есть несколько могил с цепями и якорями, но это точно не могилы моряков, погибших в декабре 1947 года.

Памятник на братской могиле экипажа сейнера на старом кладбище. Магадан. 2017 год.

Памятник на братской могиле экипажа сейнера на старом кладбище. Магадан. 2017 год.

По служебной записке 1947-го года, 25 декабря 33 трупа из магаданского морга — погибшие от взрывов пароходов — были погребены на этом погосте. Имена и фамилии убитых были известны.

Но в официальной книге учёта ни 25 декабря, ни до этой даты, ни после, ни один из установленных погибших в списках не значился. По всей вероятности, погребение проходило в строжайшей секретности, так что точное место захоронения жертв катастрофы — ещё одна загадка нашего времени.

По материалам статьи Руслана Кауцмана и Анастасии Якубек.

Наша признательность и благодарность за помощь и предоставленные материалы:

- Руслану Кауцману, водолазу, председателю клуба «Артефакт».

- Анастасии Якубек — шеф-редактору спец.проектов ТВ ГТРК г.Магадан.

- Михайлову Алексею Владимировичу — общественному научному консультанту музея ДВМП г. Владивосток.

- Магаданскому областному государственному архиву Г.А.М.О.

- Магаданскому областному краеведческому музею.

- Широкову Анатолию Ивановичу — доктору исторических наук, за помощь предоставлении документов с Московского гос. архива.

- Александру Козлову, старшему научному сотруднику лаборатории истории и археологии СВКНИИ ДВО РАН.

- Сайту «Морской флот СССР».

- Паперно А.Х. за книгу «Ленд-лиз. Тихий океан».

- Александру Глущенко, за доброе слово.

8.11.2017 год.