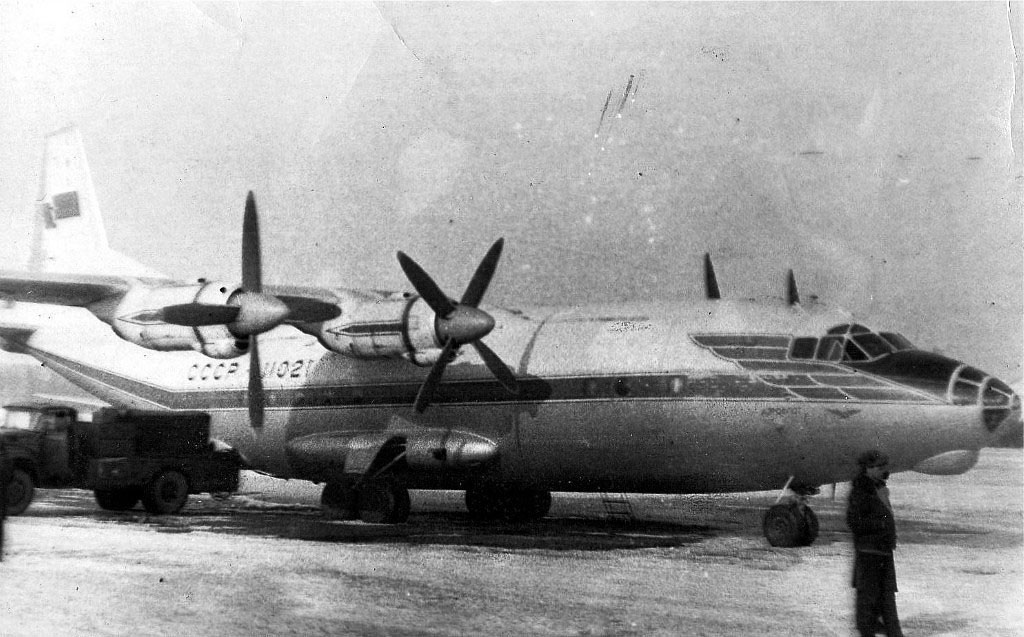

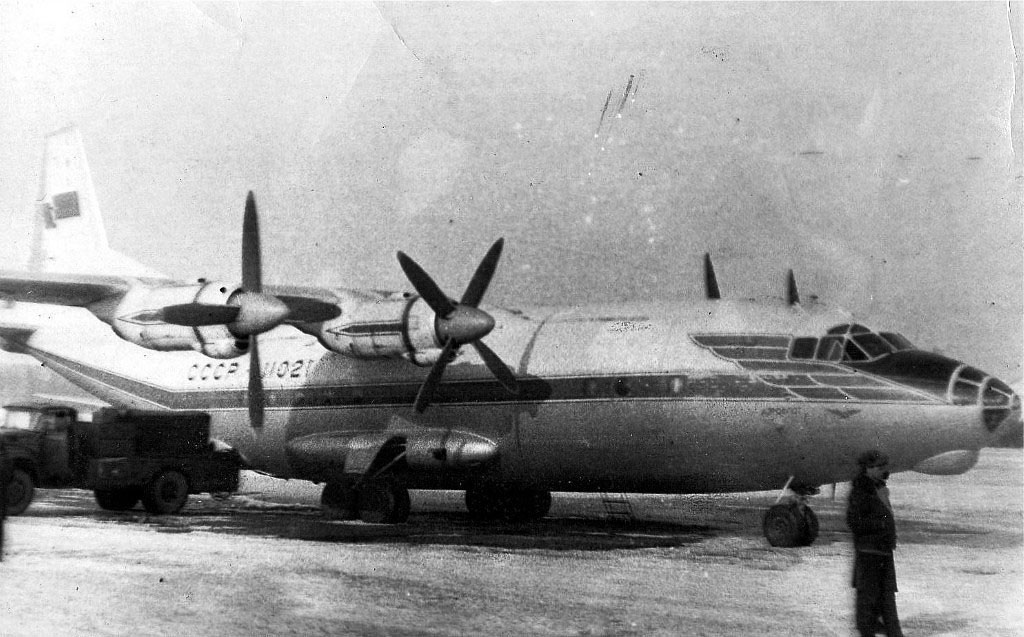

Рейсовый Ан-24 на перроне Сеймчанского аэропорта.

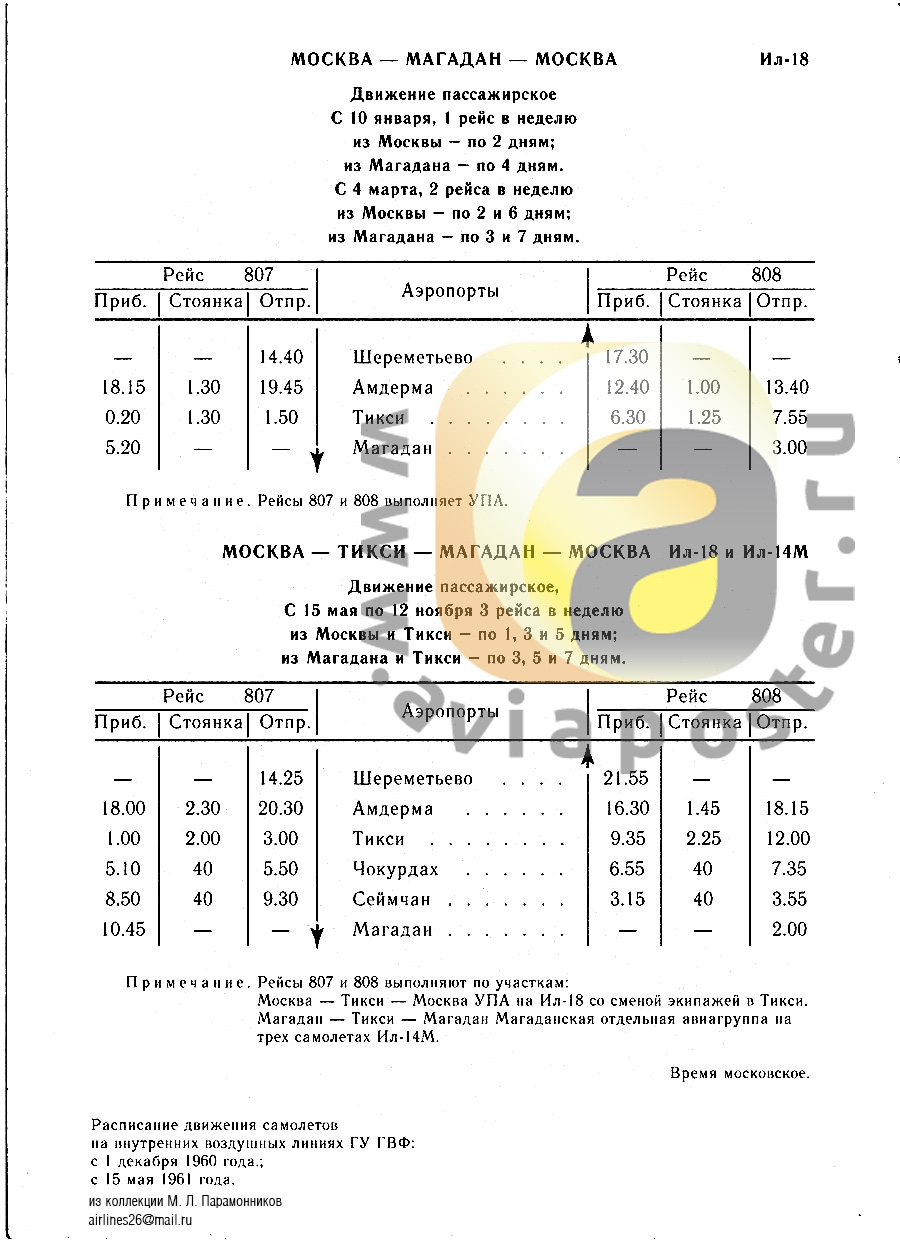

Сеймчанский аэропорт является одним из старейших на территории области, был построен в 1940 году. Многое повидал аэропорт за эти годы… И рёв взлетающих бомбардировщиков, и посадки истребителей. Шумный гомон провожающих и уходящие в небо самолёты с пассажирами на борту. Яркие вертолёты лесоохраны и неутомимого труженика Ан-2, который по сей день бороздит колымское небо. Вспомним, как всё начиналось…

Изыскания

Первые поиски площадки, пригодной для строительства аэродрома, в Сеймчанской долине начались в 1931 году. В то время в посёлке Сеймчан проживал только один русский, знавший якутский и юкагирский языки. Поэтому ему пришлось быть проводником у людей, приехавших с побережья Охотского моря, и толмачом между ними и местным населением. Этим проводником и переводчиком был первый учитель района Панкратий Иович Борисов. «Целью приезда лётчиков (так они себя называли) — вспоминал Панкратий Иович, — было подобрать посадочную площадку для сухопутного аэродрома». Много пришлось исходить Борисову с лётчиками по болотам и лесам Сеймчанской долины, которые вели топографическую съёмку местности, брали пробы грунта.

По окончании работы были выбраны три варианта — к западу от посёлка, на сопке, за полями совхоза «Среднеканский» (первый); на месте полей, за средней школой, курсом на перевал (второй); и там, где и находится аэропорт в настоящее время (третий).

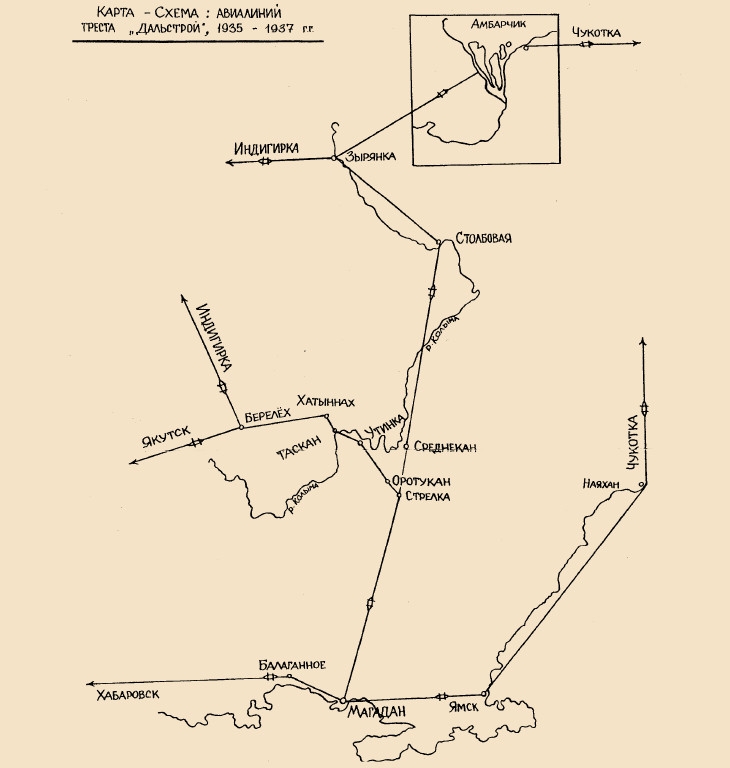

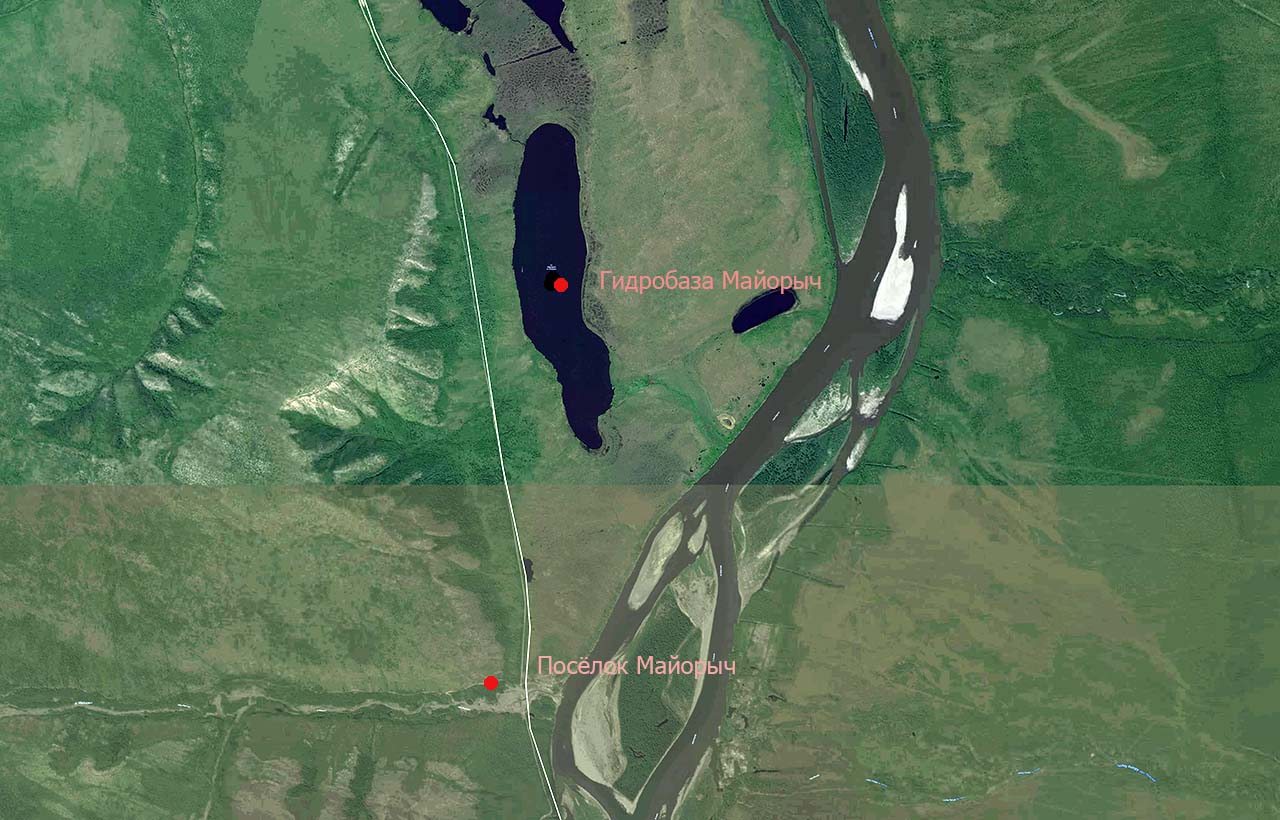

Но по завершении изысканий работы прекратили. Видимо, это было связано с тем, что руководство государственного треста Дальстрой посчитало, что гидробазы на Усть-Утиной, где в то время находилась резиденция Юго-Западного горнопромышленного управления (далее — ЮЗГПУ), вполне достаточно для работы авиаотряда в этом районе.

Строительства аэродрома Сеймчан. Дальстрой

Повторно к этому вопросу вернулись в 1939 году, когда руководство Главного Управления строительства Дальнего Севера (ГУСДС) Дальстрой приняло решение о строительстве аэродрома «Сеймчан», возложив производство работ на ЮЗГПУ. Это диктовалось планами переноса базы ЮЗГПУ из Усть-Утиной в строящийся посёлок Нижний Сеймчан, открытием и эксплуатацией новых месторождений касситерита, а также желанием руководства Дальстроя иметь круглогодично действующий аэродром.

Сметную документацию на изыскательские работы и последующее сооружение объекта разработал проектно-изыскательский отдел Дальстроя в 1940 году.

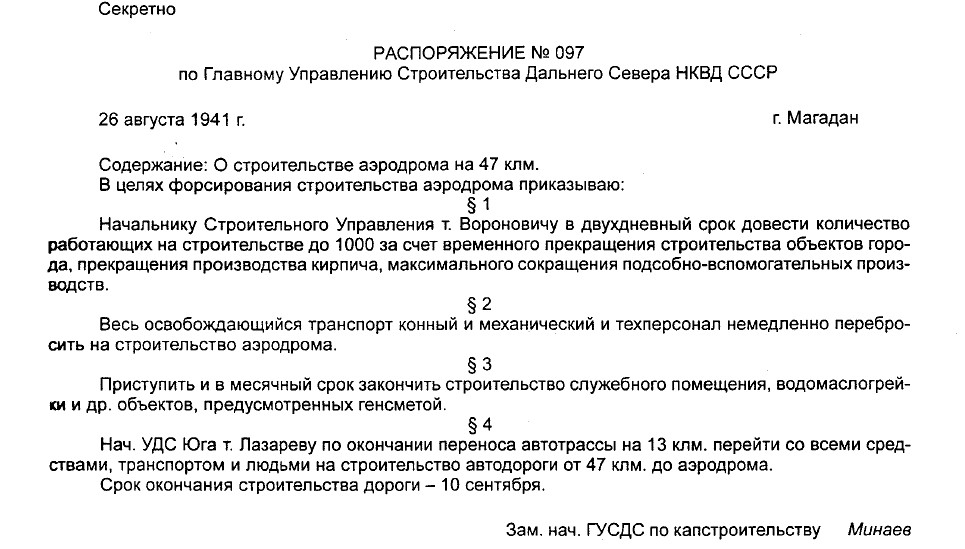

В распоряжении №13 от 23 марта 1940 г. по ГУСДС отмечалось: «В связи с оторванностью предприятий ЮЗГПУ от основной трассы и наступающей распутицей. Предлагаю:

- Начальнику ЮЗГПУ т. Ткачеву оборудовать аэродром на Нижнем Сеймчане для посадки самолётов к 01. 05. 1940 года;

- Начальнику Авиаотряда т. Шимичу командировать в ЮЗГПУ своего работника для выбора места аэродрома и руководства строительством;

- Срок ввода в эксплуатацию 10. 05. 1940 года».

В конце лета 1940 года вблизи посёлка Нижний Сеймчан началась планировка площадки для посадки самолётов, которую позднее расширили до размеров поля аэродрома. Строительство осуществлялось силами и под руководством ОКСа ЮЗГПУ. Работы предстояло немало: вырубить вековую тайгу, выкорчевать пни, срезать кочки, снять наносный грунт до твёрдой гальки, что в большей части делалось вручную. Первый самолёт на аэродроме планировали принять в конце сентября 1940 года.

В полдень 8 октября 1940 года на посадочную площадку нового аэродрома приземлился самолёт авиаотряда Дальстроя «Х-178», который пилотировал Шарков. Лётчик Шарков отметил необходимость расширить и удлинить площадку для средних и тяжёлых машин.

Регулярные воздушные рейсы из Нижнего Сеймчана в Магадан и на Стрелку планировались с 11–12 октября 1940 года.

Но строительство аэродрома закончено не было, по ряду причин стройучасткок на аэродроме (прораб тов. Киреева) отставал в выполнении запланированного объёма работ.

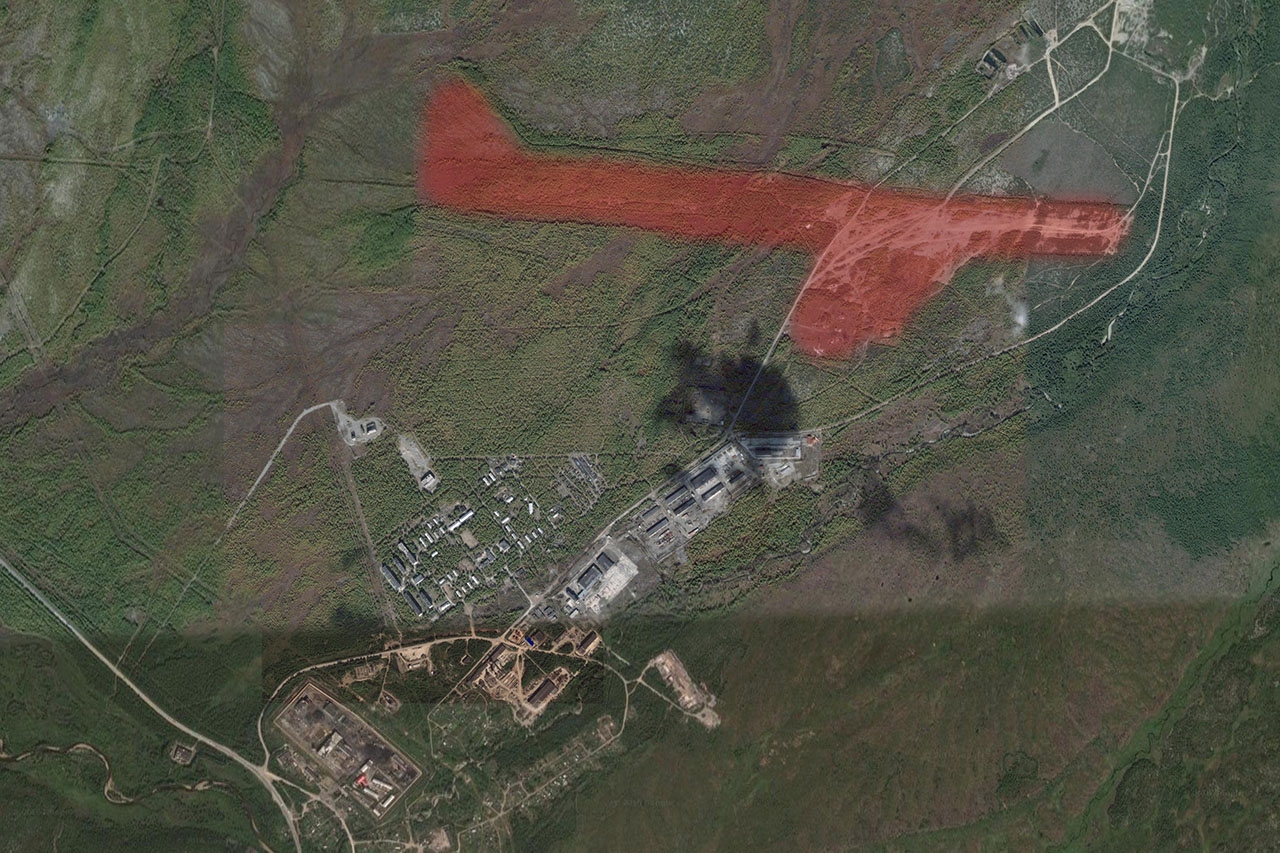

Новый аэродром был расположен в долине реки Колыма, в 2–3 км от посёлка Сеймчан, на высоте 170 м над уровнем моря. Размеры прямоугольного лётного поля составляли 1500 х 300 м. Имелась одна ВПП длиной 1200 и шириной 65 м, а также средства радионавигационного и метеорологического обеспечения. Аэродром со всех сторон был окружён горами высотой 400–900 м, что являлось естественным препятствием для взлёта и посадки.

Начальником аэродрома «Сеймчан» был назначен Продан.

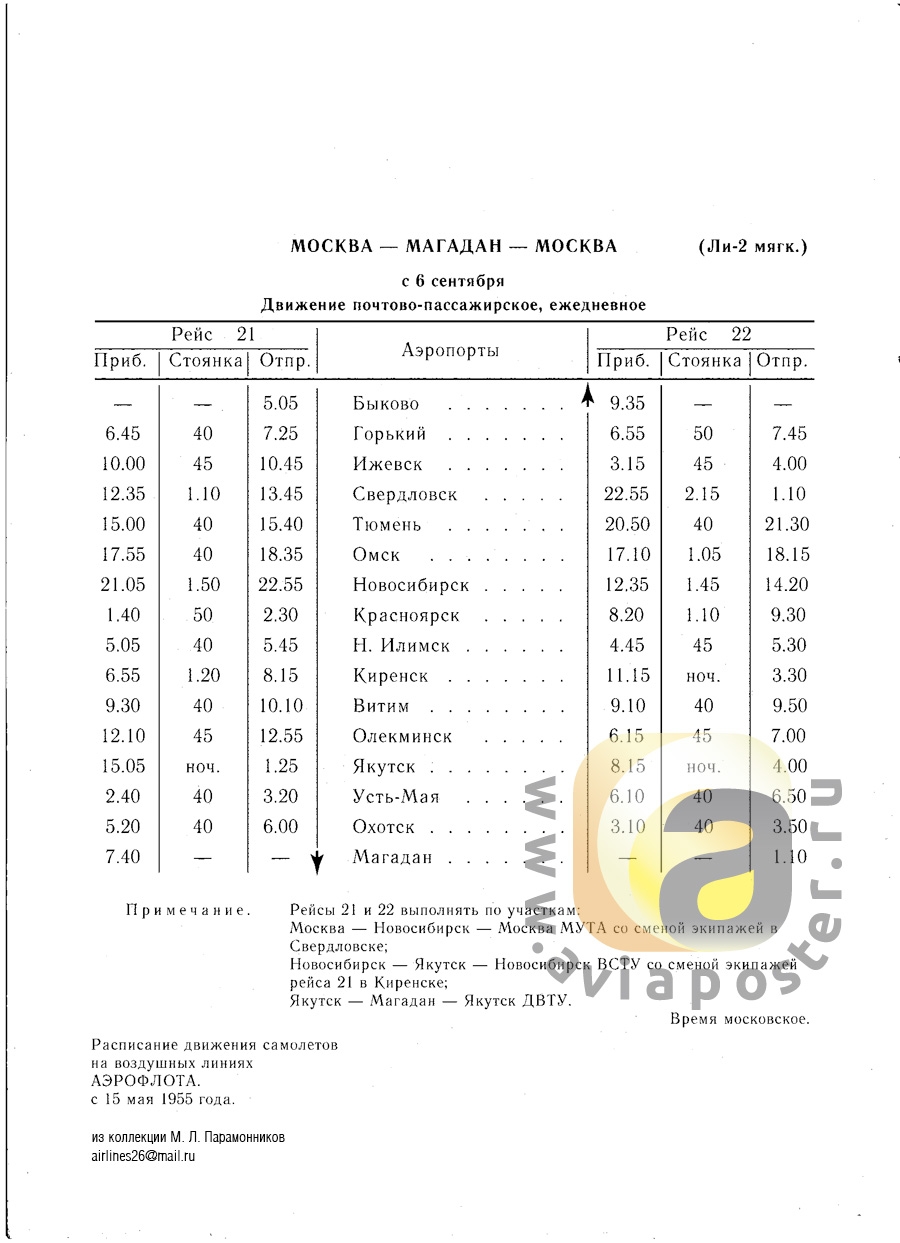

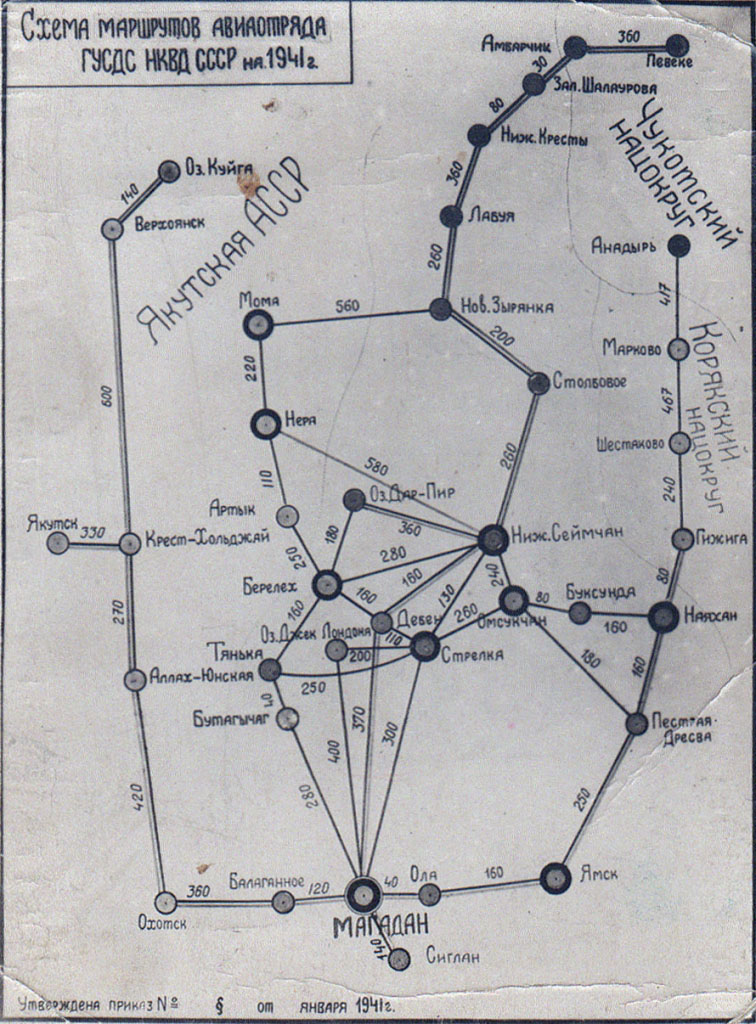

Схема маршрутов авиаотряда на 1941 год.

В плане маршрутов авиаотряда Дальстроя на 1941 год аэродром «Нижний Сеймчан» уже значился в списке действующих, стационарных аэродромов.

Алсибовская эпоха

Своей новой вехой строительства, обустройства и превращения из аэродрома в аэропорт «Сеймчан» обязан воздушной трассе Аляска — Сибирь (Алсиб) в период Великой Отечественной войны.

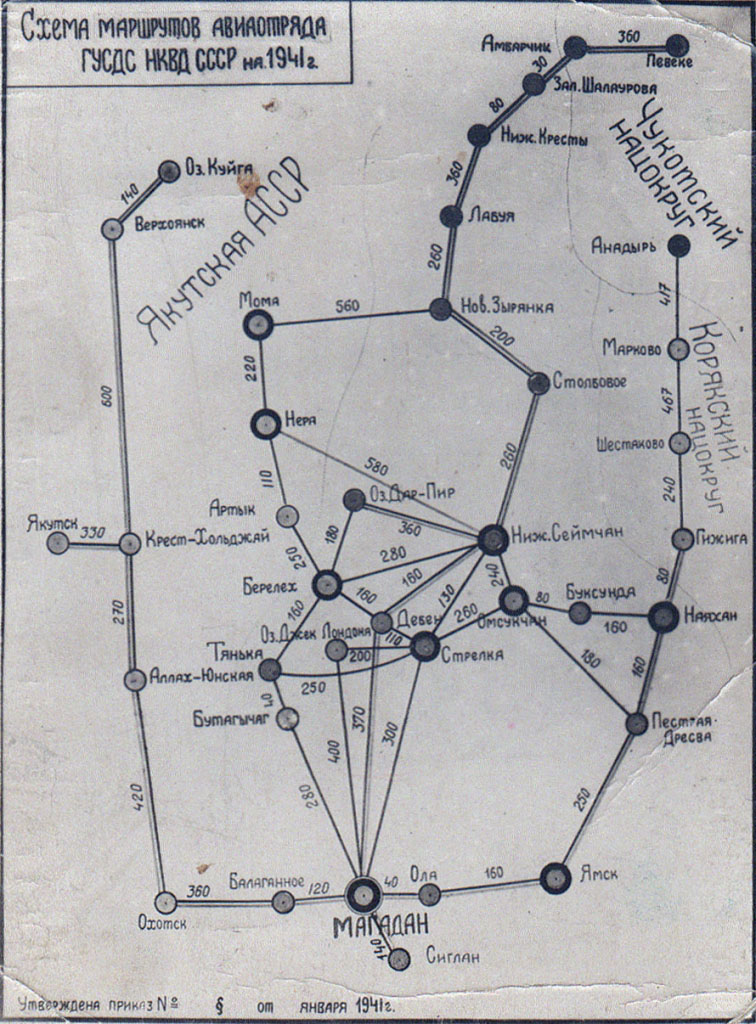

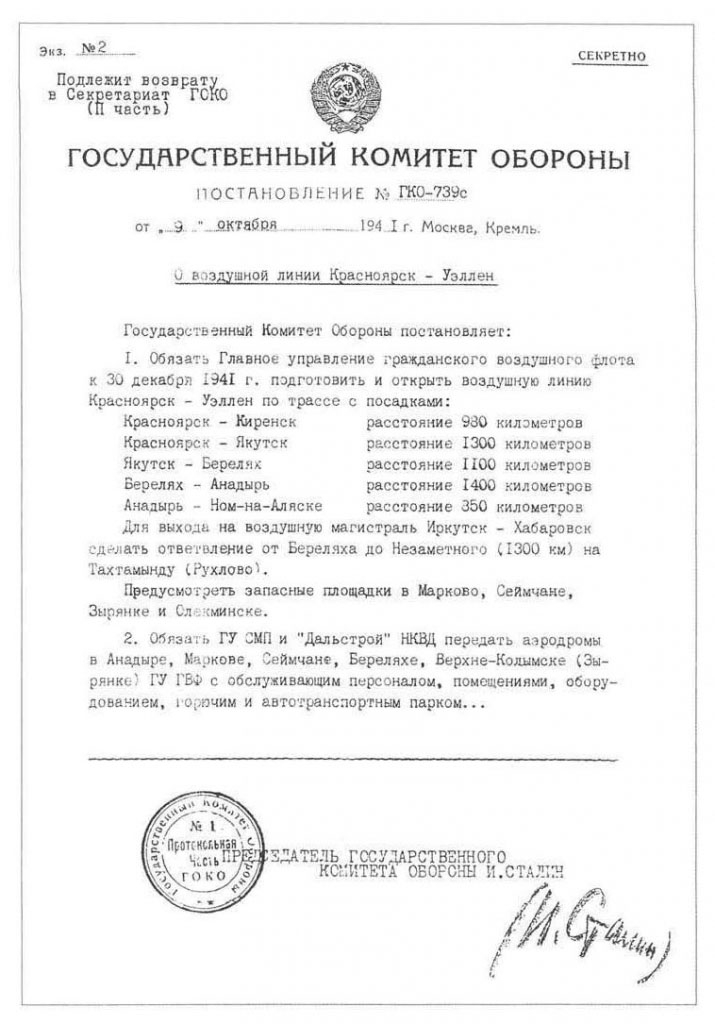

Текст постановления №ГКО-739с о создании Красноярской воздушной линии. 9 октября 1941 года.

Текст постановления №ГКО-739с о создании Красноярской воздушной линии. 9 октября 1941 года.

Создание Алсиба

17 июня 1941 года президент Ф. Рузвельт писал И.В. Сталину: «Посол Литвинов информировал меня, что Вы одобрили переброску американских самолетов через Аляску и Северную Сибирь на западный фронт, и я был рад узнать об этом».

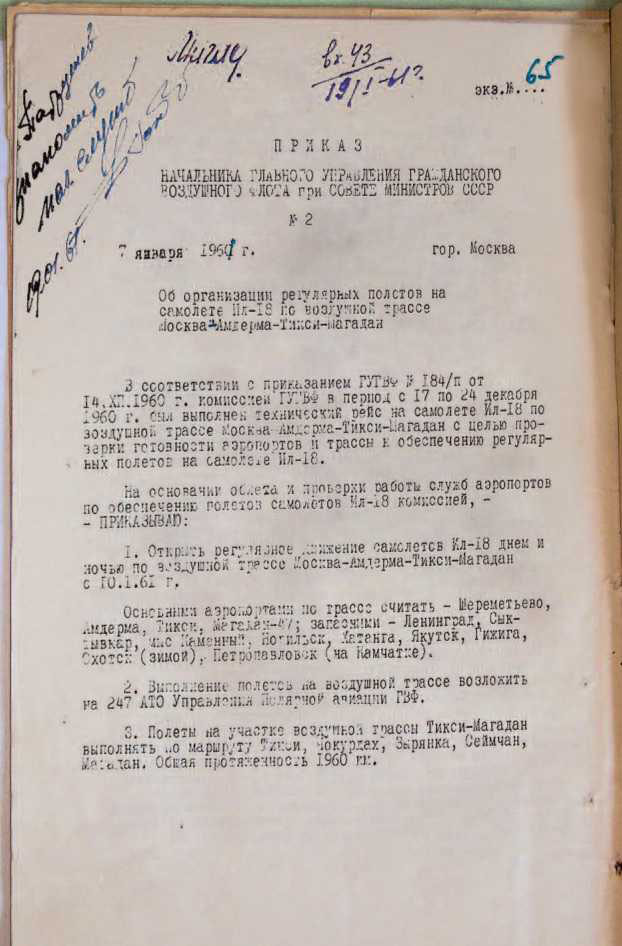

9 октября 1941 года Госкомитет обороны принял решение об организации доставки самолётов из США в СССР по воздуху.

Создание трассы возлагалось на ГУ ГВФ под началом генерал-майора В.С. Молокова. Изучив несколько различных маршрутов, выбрали путь через Берингов пролив, центральные районы Чукотки и Якутии до Красноярска. Начальником строительства авиалинии назначили Д.Е. Чусова. 13 октября была сформирована, а 16-го октября вылетела в Иркутск первая группа специалистов.

Полковник И. Прянишников, подполковник А. Пушкарский, подполковник А. Мельников, полковник И. Мазурук в штабе дивизии.

Из воспоминаний заслуженного полярного летчика СССР, героя Советского Союза И.П. Мазурука: «Для организации авиатрассы нужно было сделать очень много. По существу, ее надо было создать заново: изыскать в труднодоступных местах площадки для строительства аэродрома, доставлять строительные материалы, оборудование, возводить жилье и служебные помещения, организовать питание летного и технического состава, завести на аэродромы большое количество бензина, создать различные службы и решить многие другие вопросы. Все это требовалось сделать в короткие сроки».

Аэродромы Алсиба.

Согласно постановлению ГКО № 739-с, Дальстрой передавал в ведение ГУ ГВФ часть своих аэродромов, в том числе и «Сеймчан», которому было суждено стать одним из ключевых аэродромов АЛСИБа, находясь в центре участка трассы Уэлькаль — Якутск. Здесь базировался один из перегоночных авиаполков.

Для строительства аэродром Алсиба комиссия выбрала место недалеко от устья реки Сеймчан, впадающей в Колыму, в 3 км от посёлка геологов Сеймчан на месте действующего аэродрома Дальстроя.

Наличие автогужевой дороги до Магадана, ВПП для самолётов типа У-2 и Р-5, телефонной связи с Магаданом и Берелёхом и возможность транспортного сообщения по р. Колыма — всё это сыграло не последнюю роль при выборе площадки для строительства.

Отметим, что в тексте вышеуказанного документа «Сеймчан» указывается запасным аэродромом, а основным должен был стать аэродром «Берелёх» («Берелях»). Но после оценки всех факторов, — от рельефа до климатических условий, их статус поменяли, что нашло отражение в Приказе № 0092 от 15 июня 1943 года.

Приказ о создании воздушной магистрали Москва — Уэлькаль.

№ 0092 15 июня 1943 г.

Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны № ГОКО-3551сс от 11.6.1943 г. приказываю: …

- Сформировать:

1-ю перегоночную авиационную дивизию и иметь её в составе:

…

Аэропорты 1-го класса Казань, Свердловск (Кольцове), Омск, Новосибирск (Толмачево), Красноярск, Киренск, Якутск, Сеймчан, Марково, Уэлькаль и содержать их по штату № 020/376;

Аэропорты 2-го класса Муром (Савослейка), Янаул, Курган, Олекминск, Оймякон, Берелех и содержать их по штату № 020/377.

…

- Начальников аэропортов 1-го класса приравнять в правовом и материальном отношениях к командирам авиаполков.

Хочу отметить, что аэропорты 1-го класса были базовыми, 2-го класса — запасными.

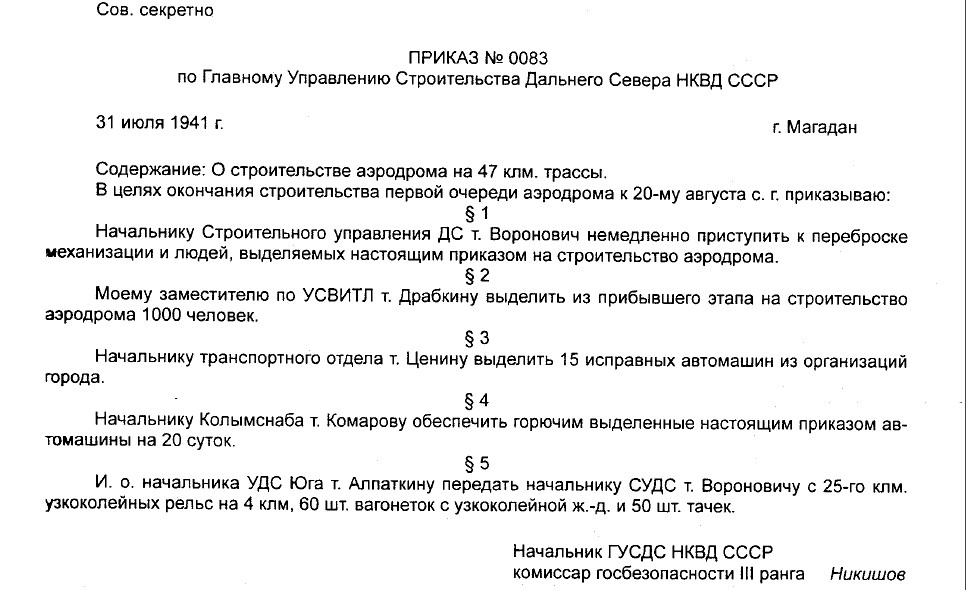

Роль Дальстроя и Севвостлага в строительстве Алсиба

На Дальстрой НКВД было возложено строительство двух базовых аэропортов — Сеймчана и Уэлькаля, а также запасных аэропортов Оймякон, Зырянка и Берелех (Сусуман). Это составляло львиную долю в создании первой очереди АлСиба.

Дальстрой НКВД был надеждой и опорой Алсиба на самом трудном его участке — колымском. Начальник ГУ ГВФ Ф.А. Астахов вместе с начальником трассы И.П. Мазуруком направили 28 мая 1943 года А.И. Микояну докладную записку: «Трасса на участке от Марково до Верхоянского хребта не может существовать без участия Дальстроя НКВД, т. к. для авиабаз Сеймчан, Зырянка, Берелех, Оймякон завоз авиабензина, продовольствия и спецгрузов осуществляется только по путям сообщения и транспортом, принадлежащими Дальстрою, других организаций там нет.

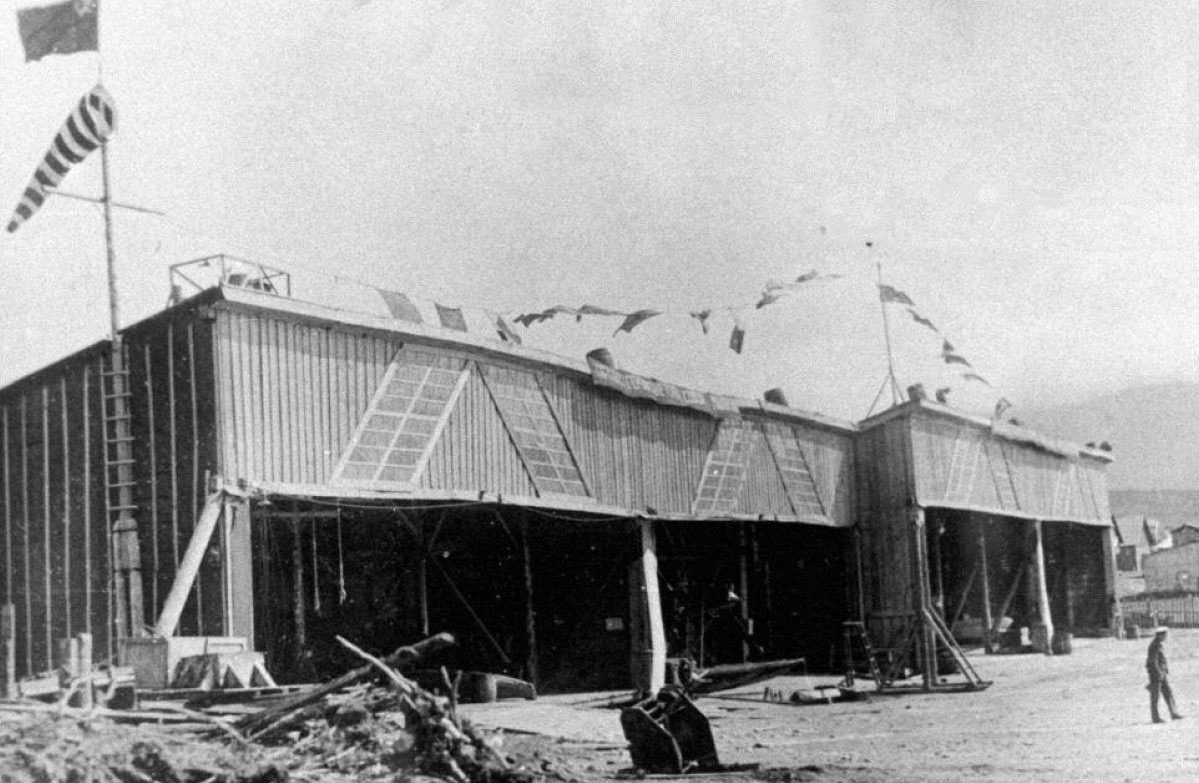

До настоящего времени Дальстрой НКВД оказывал трассе огромную помощь — построил в труднейших условиях четыре аэродрома… и был весьма внимателен к нуждам трассы, рассматривая её не как ведомственную деятельность, а большой важности работу по помощи фронту. Просим Вас принять вносимые предложения и обязать Дальстрой к 1 декабря с.г. построить посадочную площадку в Кегали, построить на аэродроме Сеймчан ангар-тепляк и мастерскую, а также осуществлять приём и хранение в порту Магадан грузов и их транспортировку до пунктов назначения…».

Аэропорт Сеймчан. Ангар, построенный в тяжелейших условиях в 1942 году.

Докладной записке дали ход. Очередным постановлением ГКО № 3557 от 11 июня 1943 года было предусмотрено построить ещё пять промежуточных аэродромов, два поручили Дальстрою — Теплый Ключ (Хандыга) и Омолон (Кегали). Они должны были возникнуть в самых труднодоступных местах Якутии и Колымы. Оба эти аэродрома, ангары и авиа мастерские в Сеймчане и Якутске были построены Дальстроем к 1 ноября 1943 года.

Начало строительства

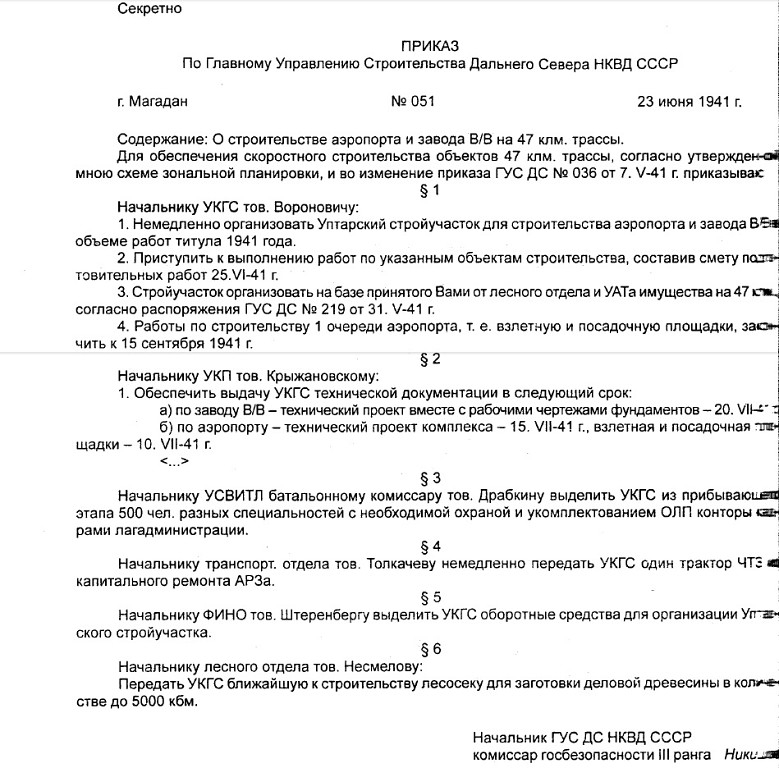

Отметим, что проект, принятый ГВФ за основу, был составлен Дальстроем ещё в июне 1941 года.

В своё время строительство лётного поля начиналось из расчёта обеспечить посадку лёгких типов самолётов и его дальнейшего расширения до нормальных размеров.

На принятом от Дальстроя участке никаких специальных сооружений не было, кроме двух дощатых бараков лагеря на восточной стороне аэродрома. В начале строительства, в ноябре 1941 года, один дощатый барак лагеря переоборудовали под временные помещения для пролетающих экипажей, а второй — под столовую.

Большой проблемой в строительстве для ГВФ стало обеспечение необходимыми материалами. Предусмотренные постановлением ГКО от 9 октября 1941 г. оборудование и материалы начали поступать лишь во второй половине декабря 1941 г. и начале 1942 г., а большая их часть прибыла только летом 1942 г. Строительные материалы изыскивались, главным образом, в порядке мобилизации местных ресурсов и частично за счёт рыночных фондов.

Всё строительство аэродрома «Сеймчан» проходило в районе вечной мерзлоты, опыта ведения подобных работ не имелось, что вызывало сложности. Зимой земляные работы на участках, изысканных под лётные поля, вели после их очистки от снега; из-за низких температур при корчёвке леса частично применяли подрывные работы. Зимой грунт оттаивали кострами, но и летом процесс таяния шёл медленно, что особенно затрудняло дренаж.

Подрядчик строительства — ЮЗГПУ

Заказчиком строительства номинально выступала Якутская авиагруппа ГВФ, а подрядчиком — ОКС ЮЗГПУ, который задействовал заключённых двух ОЛПов. Один из них располагался в пос. Нижний Сеймчан, а второй рядом с аэродромом. По воспоминаниям старожилов, он состоял примерно из 9 бараков. Можно предположить, что численность заключённых варьировала в количестве 1000 человек. Механизация работ практически отсутствовала, поскольку технические ресурсы были крайне ограничены.

После окончания работ на аэродроме этот ОЛП закрыли, а заключённых перевели на другие объекты ЮЗГПУ. Дальнейшее строительство объектов и сооружений аэропорта, и рядом с ним — зданий аэровокзала, гостиницы, жилых домов и т. д., — осуществлялось силами заключённых ОЛПа, располагавшегося в посёлке Нижний Сеймчан.

Однако результат совершенно не устроил заказчика, и в его отчёте о проведении работ отмечалось: «Методы ведения строительных работ ВПП — выполнение основных работ вручную нас не удовлетворяли и создавали большую толкучку на лётном поле. Учитывая ещё особенности строительных кадров (заключённые), нами поставлен вопрос о коренной перестройке плана организации через зам. нач. Дальстроя по строительству Колесникова. План организации работ был переработан заново, в основу положено максимальное использование механизации, уменьшение рабочих на земляных работах за счёт отсеивания негодных, только мешающих работе кадров».

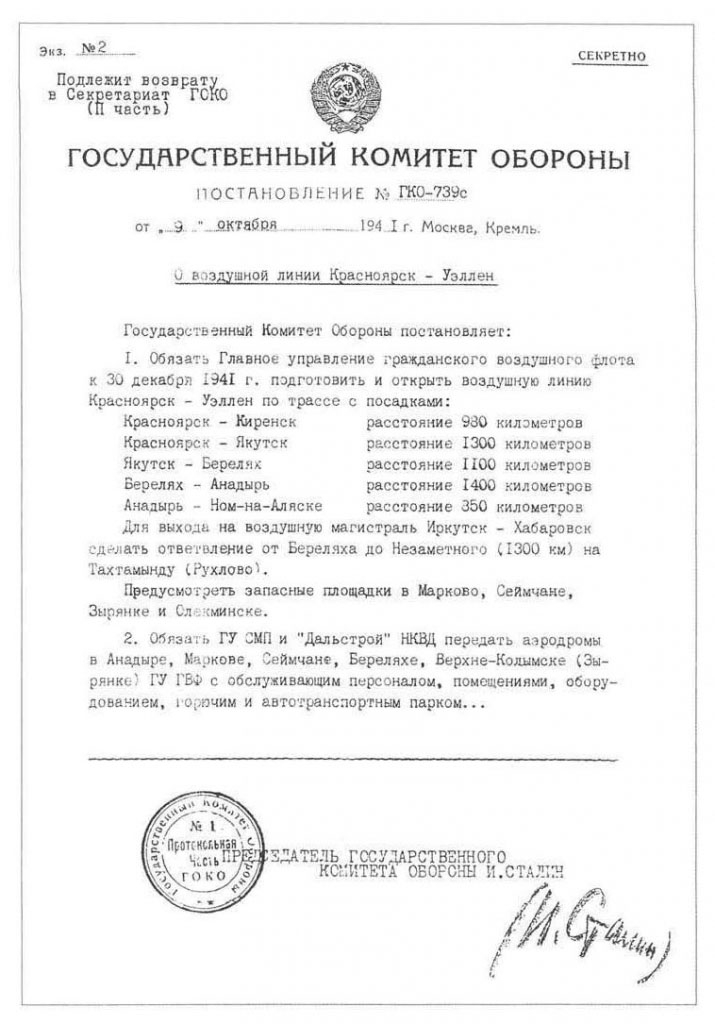

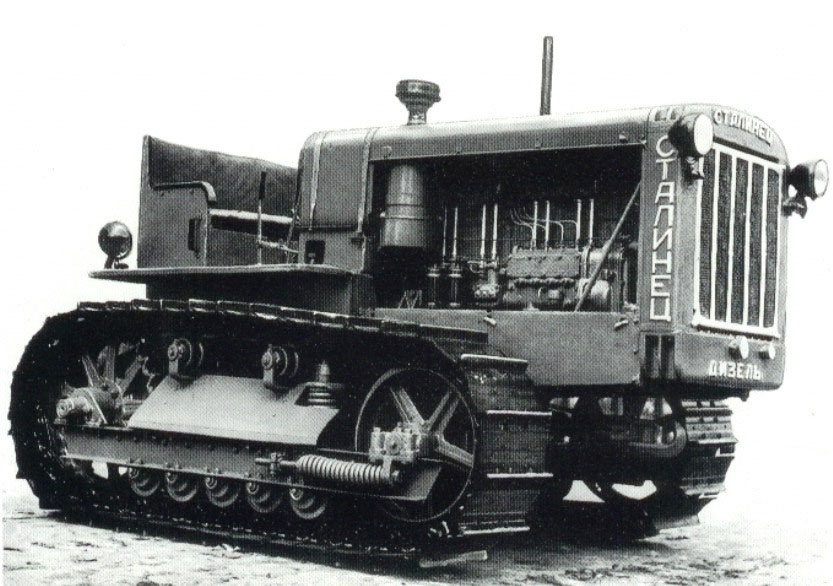

После вмешательства ГВФ многое изменилось к лучшему. В дальнейшем работу на ВПП вели круглосуточно в две смены; работали четыре поезда, состоящие из механической (тракторной) лопаты на колёсах типа «Бекер», приводимой в движение трактором С-60 (С-65) «Сталинец», и карьерного самосвала фирмы Euclid (США).

ЧТЗ-60. С 1933 года, когда из заводских ворот вышли первые челябинские машины. Это были гусеничные тракторы «Сталинец-60» (С-60) мощностью 60 лошадиных сил, работающие на лигроиновом топливе.

Также в стройке участвовали два грейдера типа ГТ, два самоходных и три прицепных катка, пять тракторов, канавокопатель, от 10 до 20 автомобилей ЗИС-5, а физический труд в основном применялся лишь на дренажных работах. Новый план организации работ обеспечивал последовательное расширение подготавливаемой полосы и быстрейший её ввод в эксплуатацию. Наряду со строительством ВПП возводились сооружения.

Ещё одной проблемой был недостаток на участке лесоматериалов, так как лес был мелкий и в большей части уже вырублен. Ближайшие лесосеки находились в 25–30 км от аэродрома, а несколько лучшего качества — ещё дальше.

Работа не затихала ни на минуту. Достраивалась взлётно-посадочная полоса, возводились жилые и служебные помещения. Уже чётко были определены границы авиа гарнизона. По современным меркам они невелики: от котельной № 2 до старой гостиницы.

Контроль и технадзор осуществляли инженеры Григорец и Макарова, которые обслуживали строительство аэродромов в Берелёхе, Сеймчане и Зырянке.

Н.Я. Филиппович: «В конце июня 1942 года комиссия по строительству трассы приняла в эксплуатацию аэропорт «Сеймчан». Одновременно начальник отдела службы прогнозов Якутского УГМС М.А. Бондарь, входивший в состав комиссии, проверил готовность АМСГ».

(Скорее всего, речь идёт об приёмке в опытную эксплуатацию аэродрома Сеймчан — О.В. )

Строительство лётного поля и ВПП

На лётном поле развернули новую раскорчёвку леса и снятие торфяного слоя, так как произведённая ранее раскорчёвка только на участке 600 х 200 м была недостаточной. Одновременно начали планировку лётного поля (имело большую кочковатость), которую провели вчерне в южной части на площади 600 х 100 м. В северной части (аналогичных размеров) это осуществить не удалось, так как наступивший мороз до -60°С сковал влажную почву. Кроме этого, увеличивающийся снежный покров резко затруднял работу, а ограниченные сроки подготовки лётного поля заставили произвести планировку его северной половины утрамбовкой снега и тщательной укаткой, что позволило уже в конце декабря обеспечить приём самолётов.

Земляные работы по удлинению и расширению лётного поля продолжились весной и летом 1942 года.

Всего с участка, занятого под ВПП, было снято и вывезено 37,5 тыс. м3 торфов, после чего объём земляных работ на ВПП составил 44 тыс. м3.

В целях осушения заболачиваемых участков ВПП проложили 5715 м дренажной системы, не считая нагорных канав, предохраняющих аэродром от затопления весной поверхностными водами.

При обработке верхнего покрова поля после снятия торфа, в места обнажённого галечника вводили глиняные добавки, а в суглинки — гравийно-песчаные. Это, наряду с дренажной сетью, создало плотный оптимальный состав, обеспечивающий круглогодичную работу.

Лётное поле не выходило из строя даже после длительных проливных дождей, что полностью подтвердил опыт эксплуатации августа и сентября 1942 года, когда приземлившиеся самолёты не оставили на ВПП никаких следов

Одновременно со строительством ВПП организовывали иные службы аэродрома.

Становление АМСГ аэродрома «Сеймчан»

Из воспоминаний Веры Ивановны Гришко: «В Сеймчане ещё не было аэродрома. Он строился в 3 км от посёлка геологов Сеймчан. Строительство аэродрома велось днём и ночью. Когда мы прилетели в Сеймчан, то действовала небольшая лётная полоса для приёма самолётов типа Ли-2.

Службы аэропорта размещались в одном домике. Здесь были диспетчерская, радиосвязь, кодировочная, метеостанция и администрация. Заканчивалось строительство столовой, общежития и 3 финских домиков для сотрудников. АМСГ отвели небольшую комнату, где располагались начальник станции, синоптик, наблюдатели, техники-наносители и, как правило, там ещё толпилось много лётчиков. Одни из них ожидали прогноза погоды для вылета, другие — хорошей погоды при закрытом маршруте. Позднее для АМСГ командование полка предоставило отдельный небольшой домик».

Николай Яковлевич Филиппович, который впоследствии много лет руководил метеообеспечением авиации в Якутском УГМС2, написал: «В январе 1942 года гидрометслужба Дальстроя перевела меня из Берелеха в Сеймчан для организации метеостанции строящегося аэропорта. По сути, я перешёл в ведение трассы, а затем в Якутское УГМС.

Подбор места метеоплощадки и ориентиров видимости, установка приборов, решение вопросов связи проходило одновременно со строительством аэродрома. В мае строительные работы по аэропорту и аэродромным сооружениям, в том числе для метеостанции, завершились. По прибытии из Якутска синоптика Василия Григорьевича Иванова, старшего техника Константина Александровича Соловьева, радиста Пелагеи Никодимовны Тетериной и с установкой радиооборудования открылась прогностическая АМСГ.

Американский бомбардировщик B-25J-30 с советскими опознавательными знаками в полете над Аляской.

В июле 1942 в Сеймчане приземлился самолёт Б-25, пилотируемый лётчиком В.К. Коккинаки, направлявшийся из Москвы в США за правительственной комиссией для доставки в Москву на согласование вопросов по организации перегонки самолётов к фронту по трассе Ном — Уэлькаль — Красноярск. Беспосадочный полёт этого самолёта из Сеймчана в Ном выпала честь обслуживать мне. Несколько дней спустя мы встречали в Сеймчане самолёт Коккинаки, направлявшийся в Москву с делегацией из США».

Из воспоминаний В.М. Васильева: «Сначала в Сеймчане мы в оперативном отношении подчинялись начальнику аэропорта, а методически и организационно — Якутскому УГМС. Такое двойственное подчинение мешало в обслуживании полетов. После объединения всех синоптических АМСГ и окружающих трассу метеостанций под началом Якутского УГМС стало больше порядка, больше определенности во взаимоотношениях. Мы почувствовали это после приезда в Сеймчан представителя ГУГМС КА П.Н. Переверзева в ноябре 1942 года. К этому времени основные аэродромы трассы, а также большинство запасных и резервных, могли принимать самолеты, а синоптические подразделения укомплектованы кадрами, хоть и в минимальном объеме».

Комиссия ГУ ГВФ в Сеймчане и результаты проверки

Согласно приказу начальника ГУ ГВФ от 22 июля 1942 г. «О проверке готовности воздушной линии Красноярск — Уэлькаль для ввода её в эксплуатацию, о мерах по окончании строительства лётных полей и аэродромов; проверке доделок радиосвязи и радиосопровождения и об обеспечении линии горюче-смазочными материалами и личным обслуживающим составом» была назначена комиссия в составе председателя — А. В. Янковского и её членов — заместителя начальника Управления капитального строительства Файна и заместителя начальника эксплуатационного отдела Управления связи и сигнализации Рубанова.

Задачей комиссии была проверка состояния ВПП для возможности взлёта и посадки самолёта на трёхколёсном шасси с полётным весом до 13 т. В случае обнаружения недочётов на полосе их требовалось устранить всеми силами в кратчайшее время.

По результатам осмотра комиссии по аэродрому Сеймчан было предписано закончить все работы и сдать аэродром в эксплуатацию к 1 сентября 1942 года. Закончить строительство зданий дом пилотов и радиоцентра к 1 сентября. Все остальные строительные работы закончить в 3 квартале 1942 года.

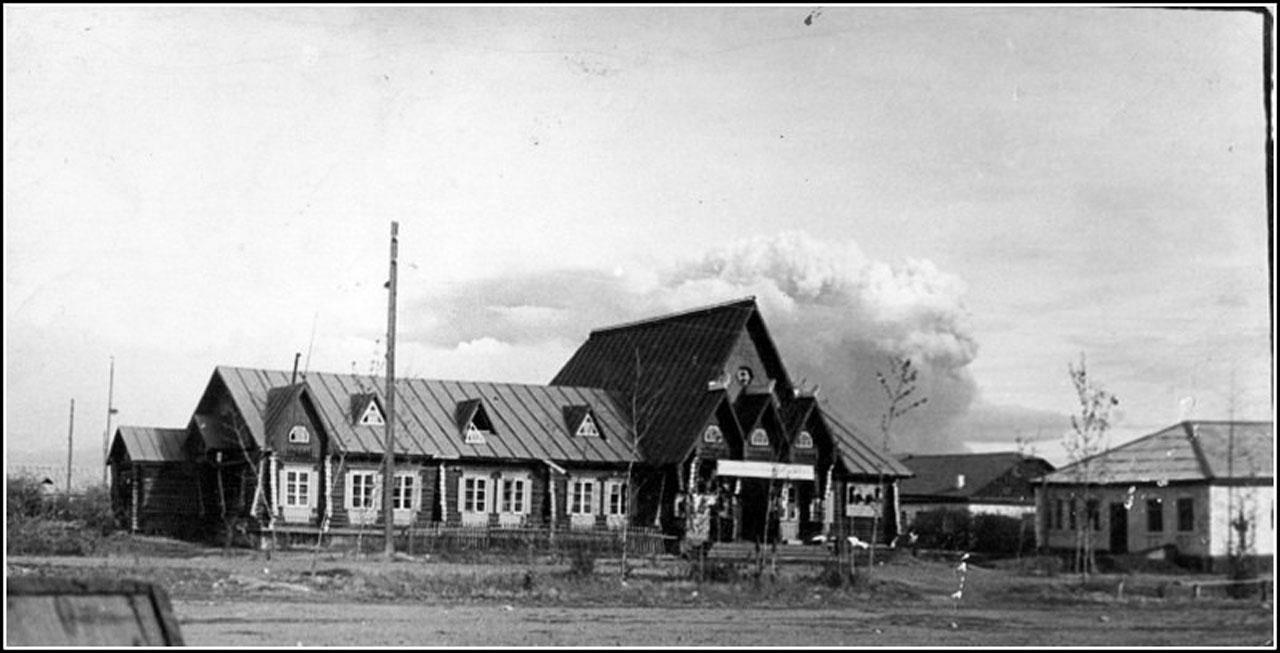

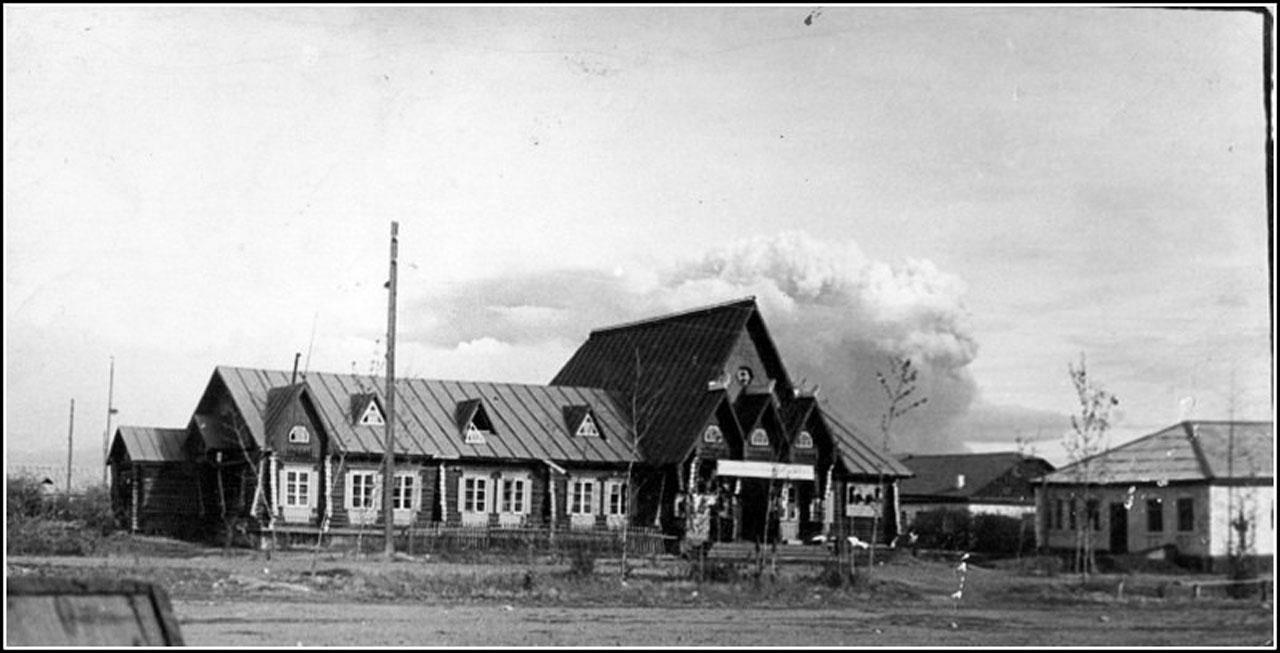

Так выглядела гостиница для пилотов, построенная во времена Алсиба.

К этому времени на аэродроме «Сеймчан» скопилось значительное количество американского бензина для самолётов в бочкотаре. Охрану бензосклада не обеспечили из-за невыполнения работ по его освещению, а строительство электросети задерживалось из-за отсутствия провода.

По результатам работы комиссии в сентябре 1942 г. издали приказ по Дальстрою о форсировании работ по сдаче в эксплуатацию аэродромов АЛСИБа, в частности «Сеймчана». Правда, ввод в строй зданий и сооружений датирован на месяц позднее.

Из приказа № 64 по Главному Управлению строительства Дальнего Севера НКВД СССР от 25 сентября 1942 года. г. Магадан

СОДЕРЖАНИЕ: О строительстве Дальстроя.

В целях форсирования работ ввода в эксплуатацию аэродромов на территории деятельности по строительству аэродромов и ускорению их

приказываю:

…

Сеймчанский аэродром:

- Построить бараки, казармы и переоборудовать лагерь. Т. Груша к 28 сентября сообщить мне срок проведения проработки, согласовать его с заказчиком.

- к 1 октября — дом пилотов, гараж;

- к 5 октября — столовую, здание радиостанции.

Начальник ГУСДС НКВД СССР Комиссар Госбезопасности III ранга Никишов.

Из отчёта Фолетта Брэдли

С 26 по 31 августа 1942 года по трассе АЛСИБ осуществил перелёт генерал-майор США Фолетт Брэдли. Одной из целей его путешествия была инспекция состояния трассы и аэродромов для перегона самолётов. Из отчёта генерал-майора США Фолетта Брэдли от 4 сентября 1942 года:

«<…>

- Аэродромы

Сеймчан:

Широта 60 градусов 52 минуты Сев. Долгота 152 градуса 26 минут Вост. Высота над уровнем моря — 170 метров. Расположен в 2 км Юго-Западнее деревни.

Взлётно-посадочная полоса — одна, не бетонированная. Направление полосы — с севера на юг. Размеры — 1200 на 100 м (расширяется до 300 м). Поверхность — каменистая, местами естественная, местами искусственно-выравненная.

Дренажирование — прямоугольные деревянные трубы, по местному мнению, вполне удовлетворительные.

Возможности расширения — хорошие.

<…>

- Знаки на аэродроме отсутствуют, за исключением деревянных отметок взлётно-посадочной полосы;

- Осветительные устройства — отсутствуют;

- подходы к аэродрому — хорошие;

- горючее и смазочное — имеется;

- пути подвоза — по реке и воздуху;

- ангары — отсутствуют;

- мастерские — отсутствуют;

- метеослужба — имеется (хорошая);

- удобства и питание — удовлетворительные для ограниченного количества человек (50).

<…>

- Трасса.

<…>

Марково — Сеймчан. Лесистые холмы, переходящие в гористую местность. Сосновые и спрусовые леса. Горы постепенно поднимаются до высоты 1800 м. Исключительно редкое население.

Сеймчан — Якутск. Продолжается гористая местность с горами, доходящими до 3300 м., и спускающимися в равнины к Востоку от Якутска. Исключительно редкое население.

<…>»

Аэродром «Сеймчан» готов к приёму самолётов

С поставленной задачей строители справились. На 1 ноября 1942 г. размеры ВПП составляли 1200 х 200 м, полосы подходов — с концов по 150 м, вдоль ВПП по 50 м. Якорная стоянка 1000 х 50 м, покрытие — грунтогравийное.

Бесперебойное строительство аэродрома во многом обеспечивали коллектив ЮЗГПУ и колхозники района. Они участвовали в строительстве посадочной полосы в Сеймчане, предоставили жильё для личного состава авиаполка, принимали участие в строительстве здание авиа вокзала, гостиницы и других служебных помещений.

Сеймчанцы часто проводили воскресники, выходили на строительство полосы и в вечернее время. Организовали питание, оказывали бытовые услуги.

Аэродрому «Сеймчан» Управление воздушной трассы Красноярск — Уэлькаль ГВФ присвоило номер в/ч 78727-В.

На трассе Алсиба. Аэродром Сеймчан.

В Сеймчанском, Якутском и Киренском аэродромах взлётно-посадочные полосы покрыли гудроном.

Таким образом, буквально за год, в период 1941–1942 гг., героическим и самоотверженным трудом в тяжелейших климатических условиях силами как вольнонаёмных специалистов, так и заключённых Севвостлага был построен аэродром «Сеймчан», ставший одним из объектов, возведённых от Чукотки до Якутии, что позволило в кратчайшие сроки начать перегоны самолётов, которые так нужны были фронту, по легендарной воздушной трассе Алсиб.

Даже сейчас, спустя 80 лет после строительства и открытия воздушной трассы, некоторые из аэродромов, построенных в то время, хотя с течением лет неоднократно модернизировались, но и по сей день служат людям.

Аэродром Алсиба и авиа отряд Дальстроя

Хочется отметить, что не смотря на переход аэродрома «Сеймчан» в подчинение ГВФ, на нём также базировались самолёты авиаотряда Дальстроя, которые обслуживали ЮЗГПУ. Об этом говориться в приказе № 516 по Главному Управлению строительства Дальнего Севера НКВД СССР от 15 сентября 1942, подписанного Начальником Дальстроя НКВД СССР И.Ф. Никишовым: «§ 3. Начальнику авиаотряда тов. Шимичу выделить два самолета «Р-5» и «У-2» — для обслуживания Юго-Западного Управления, дислоцировать их постоянно на Сеймчане».

Первые полёты

Из воспоминаний В.М. Васильева: «Одновременно с приближением завершения строительства аэродромов и других объектов стала формироваться авиадивизия.

Полковник И. Прянишников, подполковник А. Пушкарский, подполковник А. Мельников, полковник И. Мазурук в штабе дивизии.

Впервые с командиром дивизии Ильей Павловичем Мазуруком я встретился осенью 1942 года, который в задушевных беседах рассказывал о предстоящих объемах полетов на новой трассе. Он утверждал, что трасса и создаваемые аэропорты будут важны в будущем. Так оно и произошло».

Трассу открыли единичные полеты с командным и инженерным составом, направляемым для приемки самолетов в Фербенксе. Затем пошли на восток рейсы с летным составом в качестве пассажиров до аэродрома Ном.

В своих воспоминаниях Н.Я. Филиппович пишет: «В конце июня 1942 года комиссия по строительству трассы приняла в эксплуатацию аэропорт «Сеймчан». Одновременно начальник отдела службы прогнозов Якутского УГМС М.А. Бондарь, входивший в состав комиссии, проверил готовность АМСГ».

(Скорее всего, речь идёт об приёмке в опытную эксплуатацию аэродрома Сеймчан — О.В. )

Из воспоминаний Глазкова В.Д.: «В начале сентября 1942 года наш самолет вылетел с пассажирами — личным составом 1-го перегоночного авиаполка — на Сеймчан. Идем над вершинами Верхоянского хребта. Внизу, в долинах, текут речки, какие — не знаем, их просто нет на картах. По склонам распадков растет лес, преимущественно хвойный, а еще выше громоздятся голые могучие скалы. Панорама красивейшая, такое я вижу впервые. Делюсь своими впечатлениями с Добровольским. Но он мое восторженное настроение несколько охлаждает, сказав, что красиво это, пока движки работают исправно. А, не приведи Господь, откажет матчасть — здесь и сесть-то негде.

Пользуясь радиопеленгатором, на Сеймчан вышли точно. Пришлось сделать над аэродромом два круга, пока рабочие убирали со взлетно-посадочной полосы свой инструмент, состоящий, в основном, из тачек и лопат. Но вот под руководством начальника аэропорта капитана Самохвалова выложено посадочное «Т», и наш самолет, покачиваясь на неровностях, катится по полуготовой полосе.

На аэродроме Сеймчан с одной стороны взлетно-посадочной полосы находилось два засыпных дома-общежития, с противоположной — административное здание 3-го перегоночного полка и авиабазы. Другие общежития, столовую, клуб строили еще заключенные печально известного ГУЛАГа.

Пока жилье не было готово, летный состав размещался в бараках лагеря, а заключенных на время куда-то выселили».

(Автор упоминает в своих воспоминаниях заключенных ГУЛАГА. На самом деле аэродром строили заключённые Севвостлага, который отношение к ГУЛАГУ не имел — О.В.)

Из воспоминаний медика аэродрома Славиной Р.К.: «Жили мы в бараках, ранее принадлежащих заключенным. Был такой барак у тех. состава, вольнонаемных и у девушек. Стояло много топчанов и посреди барака бочка-печка — буржуйка. Летный состав, а вернее летчики, штурманы, механики (ком. состав) жили в доме пилотов, более привилегированном жилище и питались, естественно, в летной столовой.

На заготовке дров, 1944 год . На фото – Славина, тех. состав, летчики.

Работа в тех условиях летного состава была крайне трудной. Ведь самолеты не отапливались. Ну а так, как я их почти всегда встречала, то жалоб, что они замерзали не было. Я сама летала до Якутска на Ли-2 в шинели и кирзовых сапогах (меня сразу же переодели в валенки и чем-то еще укутали, и не замерзла) Это был октябрь месяц 1942 года»

Начало перегона

7 октября 1942 г. считается датой начала полётов по трассе США — Уэлькаль — Марково — Анадырь — Сеймчан и далее через Якутск, Иркутск до Красноярска.

В этот день первые семь американских истребителей, принятых буквально из рук американских пилотов советскими, поднялись с аэродрома «Фэрбенкс» и, пройдя над Беринговым проливом, взяли курс на Уэлькаль. Получала американские самолёты в Фэрбенксе советская приёмочная комиссия, в состав которой входил лётчик-истребитель, полковник М.Г. Мачин, позднее удостоенный звания Героя Советского Союза.

Регулярные полёты по перегонке самолётов из США начались с начала 1943 года. Занималась перегоном 1–я перегоночная авиадивизия, которая состояла из пяти авиаполков и одного транспортного. Командиром «Особой Воздушной Линии» и 1–й перегоночной авиадивизии был Герой Советского Союза Заслуженный Полярный лётчик Илья Павлович Мазурук.

3-й ПАП

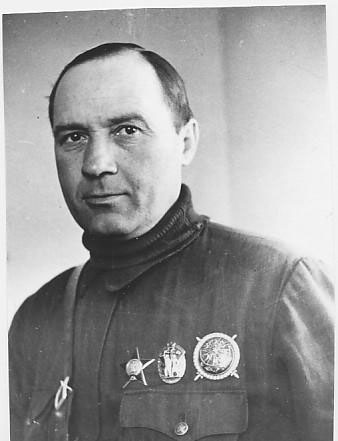

В Сеймчане стал базироваться 3-й ПАП, имевший позывной «Рубин». Его первым командиром был полковник Твердохлебов, которого в 1944 году сменил майор, позже подполковник, Борис Иванович Фролов.

3 ПАП. Командир 3 ПАП подполковник Федор Арсентьевич Твердохлебов.

Командиром 3-го ПАП был полковник Твердохлебов (в 1945 году погиб в бою с японцами), а затем майор Б. Фролов. Начальником штаба — майор Редькин.

Одновременно была организована 3-я авиабаза (командир — майор Смертин, начальник штаба — старший лейтенант Болотов). На базе этих частей организовался Сеймчанский аэропорт и его службы.

Начальником аэропорта и командиром Сеймчанского авиа гарнизона стал депутат Верховного Совета СССР полковник Скоробогатов.

А.А. Липилин служил в 3-м перегоночном полку, обслуживавший участок трассы от Сеймчана до Якутска, а также в 5-м перегоночном полку, обслуживавший участок трассы от Киренска до Красноярска. С января 1943 года был в должности командира эскадрильи, а с октября 1944 года — заместителем командира авиаполка №5.

В 1943 году Сеймчан прибыл Герой Советского Союза А.А. Липилин. В качестве командира эскадрильи 3-го перегоночного полка ему пришлось летать по всей особой воздушной трассе, бывая на Колыме и Чукотке.

Впервые после войны он побывал в Магадане с группой однополчан 7 июня 1990 года. С тёплым чувством вспоминали бывшие бойцы 3-го ПАП Сеймчанский авиа гарнизон, воинскую дружбу, морозные ночи, согретые победами Советской Армии. В этих победах есть и часть их труда. Перегонка шла днём и ночью, летом и зимой.

Пилотов в Сеймчане было немного, не более 20–25, в основном лётчики-истребители, и два лидера из бомбардировочной авиации. Лётчики-транспортники обычно квартировали в городе Якутске.

Полк обслуживал самый сложный участок трассы до Якутска протяжённостью 1200 км.

Основная задача полка была в перегоне самолетов от Сеймчана до Якутска. Перелет от Сеймчана до Якутска в среднем занимал около 4-х часов в прямом направлении. Курс прокладывался с учетом условий полета и погоды. Маршрут от Сеймчана до Якутска это 1167 (1200) километров, он пролегал над Черским и Верхоянским хребтом, над Оймяконьем.

На трассе Алсиба. Лидер-бомбардировщик В-25 с группой истребителей над Верхоянским хребтом.

Нередко летчикам приходилось лететь на большой высоте в кислородных масках, при очень низких температурах. Оймякон в полной мере оправдывал звание «Полюса холода».

В 1944 году здесь было зарегистрировано 69 дней с температурой ниже 50°С, тогда как в Якутске таким был всего 21 день. Лётчикам приходилось лететь около 4 часов на больших высотах с применением кислородных масок, причём почти все самолёты не имели отопления. Полёты в полярную ночь практически не осуществлялись, а в условиях полярного дня летали изредка, и только группами. Зимой некоторые полёты шли через Камчатку.

Аэропорт Сеймчан, окружённый со всех сторон красивыми горами Эзоп в голубоватой дымке, зимой утопал в снегу, полосу беспрерывно чистили, по бокам её высились огромные сугробы — Эзоп в миниатюре. Морозы достигали 50 градусов. Начальник ГУ ГВФ Астахов с начальником трассы Мазуруком в докладной записке Микояну от 28 марта 1943 года отмечали: «Сеймчан — одна из самых холодных точек на трассе, в этом пункте зимой происходят наибольшие задержки в перегонке самолётов из-за неисправности материальной части по причине низких температур».

Труд авиаторов Сеймчана высоко оценило Советское правительство. В телеграмме от 7 сентября 1943 года Народного Комиссара внешней торговли А.И. Микояна говорилось: «Правительство Советского Союза наградило 80 лучших из лучших Вашего коллектива орденами и медалями. От всей души поздравляю весь коллектив и награждённых товарищей. Желаю в дальнейшем успеха в Вашей трудной работе на пользу фронту».

Визит вице-президента США Генри Уоллеса

Вице-президента США Генри Уоллес с воздушными асами-полковниками: советским — И.П. Мазуруком и американским — Ричардом Т. Кайтом.

В мае 1944 года по воздушной линии Красноярск — Уэлькаль обслуживаемой 1-ой перегоночной авиадивизией ГВФ, в Магадан прибыл вице-президент США Генри Уоллес. Он посетил предприятия и учреждения Колымы, в том числе познакомился с работой аэродромов «Сеймчан» и «Берелёх».

Из воспоминаний вице-президента США Генри Уоллеса: «Мы улетали обратно в Сеймчан, который, как и Уэлькаль, расположен на основной авиатрассе «Алсиб». Как и Берелёх, Сеймчан — горняцкий поселок на реке Колыме, по которой перевозится основная часть горнодобывающей промышленности летом. Как и Магадан, это новый посёлок, построенный в 1936 году.

Дальстрой имеет парк транспортных самолётов, — сказал Никишов и добавил: — Мы не смогли бы без них работать. Пилотом в нашем незапланированном маршруте был известный русский воздушный ас, полковник (сейчас генерал) Илья Павлович Мазурук, который в 1937 году на одном из четырёх самолётов высадил русских исследователей на льдину Северного полюса.

За этот подвиг Мазуруку было присвоено звание Героя Советского Союза. Он получил и другие награды, одна из них за работу на линии перевозок по маршруту «Алсиб». Илья Maзурук близко подружился с полковником Ричардом Т. Кайтом, пилотом нашего «Скаймастера».

Результаты работы Алсиба

Напряжённая деятельность авиатрассы продолжалась и после капитуляции гитлеровской Германии, когда Советский Союз, верный союзническому долгу, вступил в войну с империалистической Японией. После капитуляции Японии авиатрасса через некоторое время прекратила своё более чем трёхлетнее существование. Первая перегоночная дивизия была расформирована.

За время работы трассы Алсиба было перегнано 7926 американских военных самолётов из Гор-Фильда (штат Монтана) в Советский Союз.

С 1942 по 1945 года около 8000 самолетов было поставлены по Ленд-лизу из США в СССР.

С 1942 по 1945 года около 8000 самолетов было поставлены по Ленд-лизу из США в СССР.

Среди них истребителей Р-39 «Аэрокобра» — 2618, Р-63 «Кингкобра» — 2397, Р-40 «Киттихаук» — 48, Р-47 «Тандерболт» — 3, средних бомбардировщиков А-20 «Бостон» — 1363, Б-25 — 732, транспортных самолетов С-47 «Дуглас» — 710, один транспортный самолет C-46 «Коммандо» и 54 учебных самолета Т-6 «Тексан».

А-20G «Бостон».

Аэродромы, оборудование, а также опыт, приобретенный авиаторами, весьма пригодились гражданской авиации в процессе дальнейшего освоения Севера.

Память Алсиба

Памятная доска Мазуруку И.П. на стене аэровокзала. Аэропорт Сеймчан.

В честь Героя Советского Союза Ильи Maзурука была названа улица в посёлке Сеймчан, на которой стоит аэровокзал. На здании аэровокзала была установлена табличка, посвященная командиру 1-й перегоночной авиационной дивизии Алсиба.

Открытие обелиска в память о военных лётчиках в сквере аэропорта Сеймчана. 1983 год.

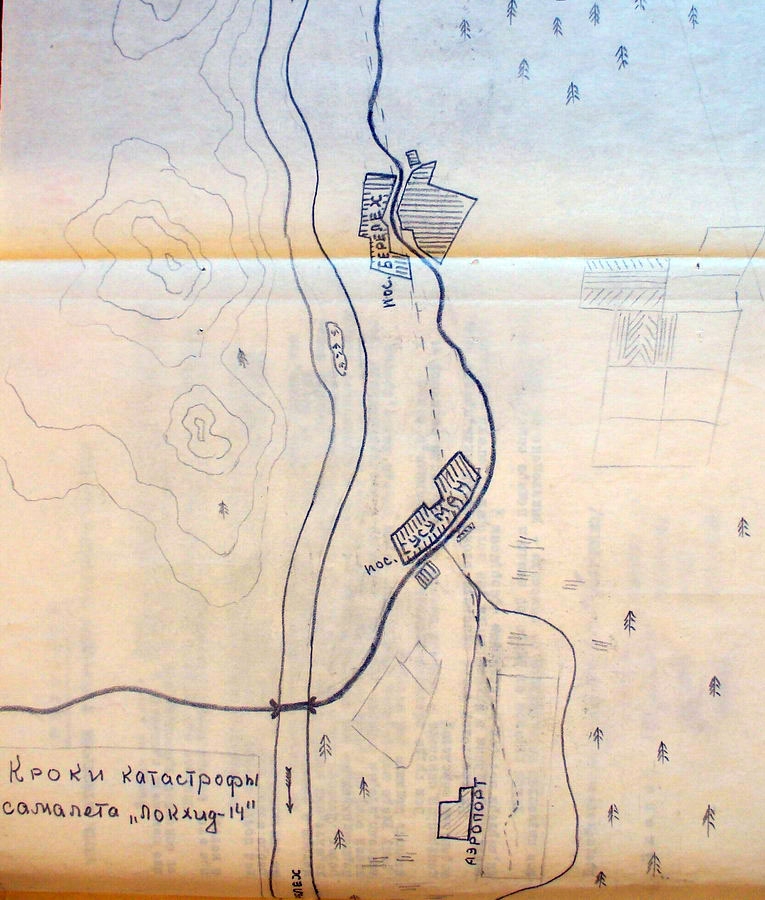

В 1983 году, в поселке Сеймчан Среднеканского района в сквере аэропорта был открыт обелиск в память о военных лётчиках, погибших на территории района во время перегонки самолётов по Особой воздушной трассе Алсиб во время Великой Отечественной войны. Проект памятника был разработан энтузиастами-краеведами и представлял собой три стелы, связанные кубом, на гранях которого — мемориальные доски с фамилиями и датами гибели лётчиков.

Все работы: изготовление бетона, заливка, шлифовка — были сделаны вручную. Мемориальные доски изготовили из эбонита. На одной из них надпись: «Никто не забыт и ничто не забыто! Через Среднеканский район в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. проходила Особая воздушная трасса Красноярск — Уэлькаль. Правительственное задание выполнял 3-й перегоночный авиационный полк. Личный состав полка проявлял мужество и героизм ради Победы над немецким фашизмом. Не все вернулись с боевого задания. В память о погибших воздвигнут этот обелиск. 1983 год».

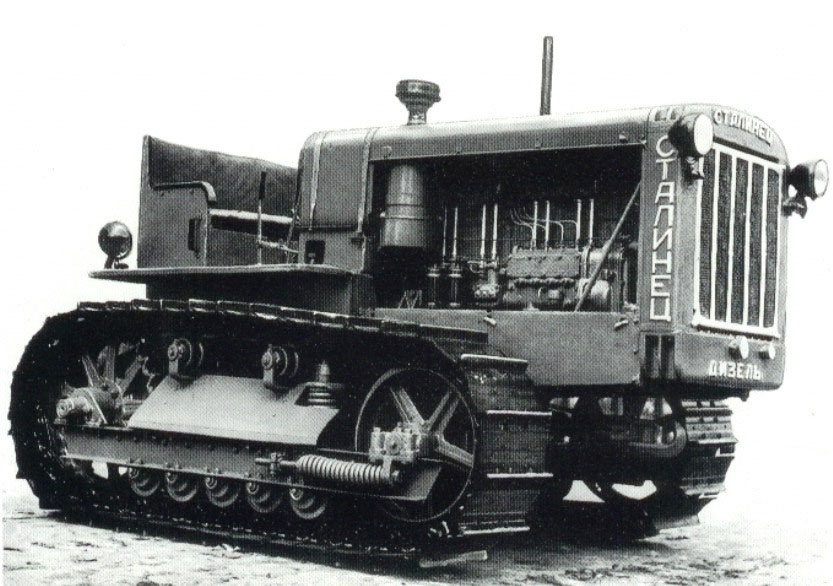

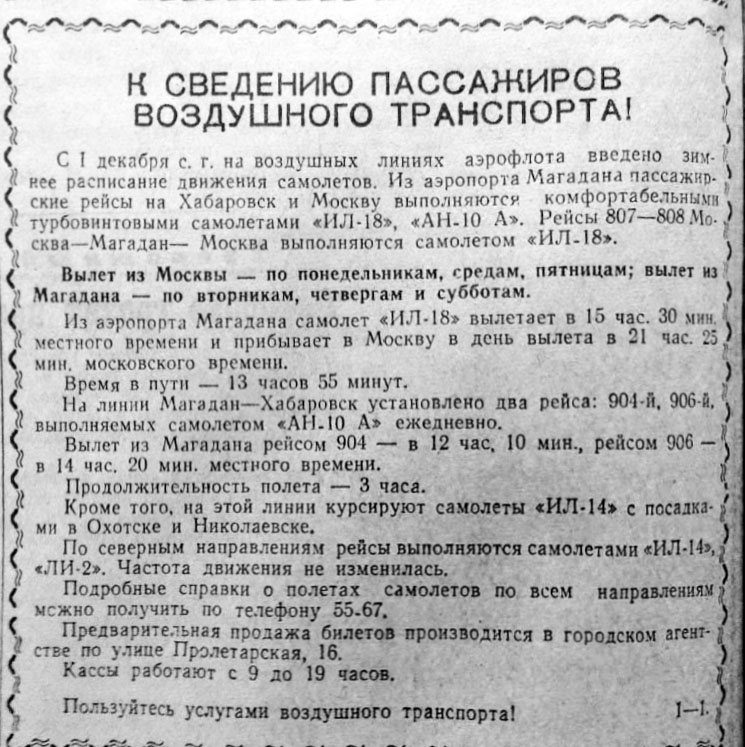

Аэропорт «Сеймчан» в послевоенное время

В начале 1946 года смонтировано центральное отопление в Сеймчанском аэропорту.

В 1946 году аэропорт «Сеймчан» был передан в подчинение Якутскому территориальному управлению ГВФ и до января 1953-го функционировал, как аэропорт МВЛ, не имея своих самолётов. В начале 1946 года было смонтировано центральное отопление в Сеймчанском аэропорту.

В июле 1947 года Дальневосточное управление ГВФ организовало Чукотское авиа звено с базированием в городе Анадыре и посёлке Сеймчане. Его первым командиром был Алексашин Михаил Иванович.

У самолета Ан-2 в Сеймчане. 1953 год.

В январе 1953 года из Магадана в Сеймчан перебазировался 3-й авиаотряд треста Дальстрой со всем личным составом и техникой (самолёты Ан-2, командир отряда Б.А. Поляков).

Приказом ГУ ГВФ от 16 ноября 1953 года № 0174 образована Магаданская авиагруппа Дальневосточного территориального управления ГВФ на базе Управления воздушного транспорта Дальстроя.

В 1954 Совет Министров СССР обязал Главное Управление ГВФ представить в Правительство положение о передаче авиации Дальстроя в ведение ГУ ГВФ, а также разработать и провести мероприятия по улучшению обслуживания перевозок пассажиров на авиалиниях Магаданской области, особенно в период отпусков трудящихся.

Во исполнение Постановления Совета Министров СССР от 22 февраля 1955 № 299 приказом ГУ ГВФ от 28 апреля 1955 года № 555 на должность командира Магаданской авиагруппы Дальневосточного ТУ ГВФ назначен Борисов Василий Александрович.

Аэропорт Сеймчан. Ли-2 уходит в рейс. На переднем плане ангар, построенный во время Алсиба.

С апреля 1955 года в Сеймчане базировалась 2АЭ самолётов Ли-2 с подчинением авиаотряду ДВТУ ГВФ (командир Герой Советского Союза Л.В. Дема).

Приказом ГУ ГВФ от 30 апреля 1955 года № 051 в состав Магаданской авиагруппы ДВТУ ГВФ включены 185-й, 149-й и 150-й авиационные отряды; аэропорт 1 класса Магадан, аэропорт 3 класса Сеймчан; аэропорты 4 класса Петропавловск, Елизово, Уэлькаль, Бухта Провидения, Бухта Лаврентия, Марково, Гижига, Каменское, Омсукчан, Северо-Эвенск, Залив Креста, Певек, Байково, Омолон; авиаремонтные мастерские АРМ-73.

В мае 1955 года прекратил своё существование трест Дальстрой и его ведомственная авиация была передана в ГВФ. Третий отряд, базировавшийся в Сеймчане, перешёл в подчинение 185-го лётного отряда (Магадан).

26 сентября 1956 года на базе этих подразделений было организовано лётное предприятие Магаданской отдельной авиагруппы ГВФ. В объединённый авиаотряд вошли аэропорт Сеймчан (начальник А.П. Матвеев), авиаэскадрилья самолётов Ли-2 (командир Н.А. Конорезов) и авиаэскадрилья самолётов Ан-2 (командир О.А. Альпин). Командиром авиаотряда вначале был назначен Л.В. Дема, затем — А.П. Прокуроров и Н.П. Цыплаков.

В ноябре 1957 года организовано УТО-23. Приказом ГУ ГВФ от 16 декабря 1957 года в авиагруппу вошли аэропорт 2 класса Сеймчан и аэропорт 3 класса Гижига.

Магаданская область. Аэропорт Сеймчан. Пассажиры у самолета Ил-12П 1-го Хабаровского ОАО. 1950 годы.

Есть заслуга сеймчанских авиаторов в разведке и освоении золотых запасов Чукотки. Сеймчанские геологи внесли большой вклад в открытие Билибинского месторождения драгоценного металла, а авиаторы помогли им в этом, и аэропорт «Билибино» в 1957 году был приписным аэропортом Сеймчанского авиапредприятия. Личный состав Сеймчанского авиапредприятия провёл большую работу по оснащению базового и приписных аэропортов современными средствами связи и самолётовождения, что обеспечило переход к эксплуатации качественно новых видов авиационной техники — переходу от поршневой авиации (самолёты Ли-2, Ил-14, Як-12, вертолёты Ми-1, Ми-4) к турбовинтовой (самолёты Ан-26, и вертолёты Ми-8).

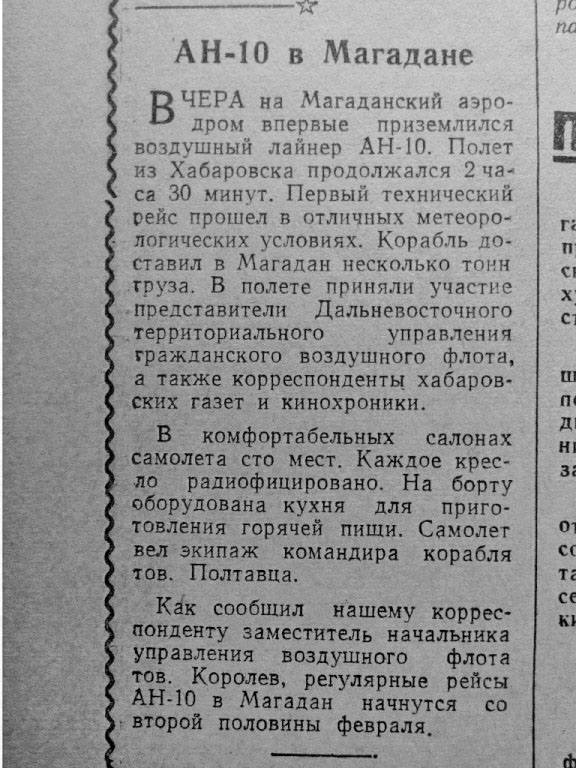

Ил-18 — пассажирский самолёт для авиалиний средней протяжённости. Один из первых советских турбовинтовых лайнеров.

В 1958 году для аэропорта Сеймчана началась эпоха перемен. Аэропорт Сеймчана имел короткую грунтовую взлётно-посадочную полосу, а в авиации приходило время более мощных лайнеров, предъявляющих к взлётно-посадочным полосам уже совсем другие, более строгие, требования. Так описывает эту ситуацию колымский хирург Юрий Шапиро: «…удар через несколько лет нанесло КБ Ильюшина, создав самолёт ИЛ-18, который в 1958 году появился на пассажирских линиях… Аэродром потерял своё значение, большие самолёты на его полосу не садились, а ЛИ-2 и Илы выработали свой ресурс и были сняты и с производства, и из эксплуатации…».

Можно сказать, что роль основного связующего звена для полётов в Якутию и на Чукотку Сеймчанским аэропортом была утрачена по этим причинам. Но на этом история аэропорта не закончилась. Вторую жизнь в деятельность предприятия вдохнула Северо-Восточная база авиационной охраны лесов и обслуживания лесного хозяйства.

Ан-26 RA-26011 лесоохраны Сеймчана.

Северо-Восточная база авиационной охраны лесов и обслуживания лесного хозяйства была организована в 1962 году в порядке выделения из Дальневосточной авиабазы на основании приказа Главлесхоза РСФСР № 211 от 12.07.1962 и приказа Центральной авиабазы № 376 от 04.12.1962 с местом базирования в городе Магадане. В год образования Северо-Восточной авиабазы работали два оперативных отделения — Сеймчанское и Оротуканское (впоследствии было переименовано в Ягоднинское). Авиалесоохранные полёты выполнялись эпизодически и в основе своей имели пассивный характер. Цель — обнаружение и предоставление информации о действующих пожарах.

Приказом ГУ ГВФ от 18 июля 1963 года организованы:

• Магаданский объединённый авиаотряд в составе: аэропорт Магадан 2 класса и 185-й лётный отряд 3 класса;

• Сеймчанский объединённый авиаотряд: аэропорт Сеймчан 3 класса и 194-й ЛО 4 класса;

• Анадырский объединённый авиаотряд: аэропорт Анадырь 3 класса и 150-й ЛО 4 класса;

• Чаунский объединённый авиаотряд: аэропорт Певек и 151-й Л) 4 класса.

В декабре 1963 года в связи с преобразованием ГУ ГВФ в министерство гражданской авиации 194-й объединённый авиаотряд был переименован в Сеймчанское авиапредприятие гражданской авиации.

В 1963 году были открыты Сеймчанское, Берелехское, Магаданское, Тенькинское, Ороекское (Глухаринское), Омсукчанское, Северо-Эвенское, Ягоднинское отделения Северо-Восточная база авиационной охраны лесов и обслуживания лесного хозяйства на территории Магаданской области и Мильковское, Козыревское, Петропавловское отделения на Камчатке. В первый год работы было ликвидировано 109 пожаров.

Ан-2. Сеймчан. Лесоохрана.

В дальнейшем под авиационной охраной находилось 37 миллионов гектаров лесов государственного лесного фонда и 61 миллион гектаров оленьих пастбищ.

В первые годы работы (1963–1964) авиабазы использовались самолёты Ан-2, вертолёты для десантирования парашютистов-пожарных Ми-1 и Ми-4. Воздушные суда арендовались во 2 Магаданском ОАО, Сеймчанском ОАО, а по мере расширения охраняемой территории были задействованы Анадырский ОАО, Билибинская отдельная авиаэскадрилья (впоследствии Билибинский ОАО) и Чаунский ОАО.

Ми-8 авиа лесоохраны. Трудовые будни.

Основная нагрузка ложилась на 2 Магаданский и Сеймчанский ОАО. Со временем парк ВС менялся. Были сняты с эксплуатации Ми-1 и Ми-4. Им на смену пришли вертолёты Ми-8Т, Ми-8МТВ.

18 февраля 1968 года совершил первый рейс лайнер Ан-12 по трассе Магадан — Сеймчан. Полётное время составило 37 минут. Пилотировал самолёт командир авиаподразделения Г.М. Бахметьев.

Сеймчанский аэропорт. Ан-12.

В 1970 году в СОАО входили приписные аэропорты «Омолон», «Омсукчан» и приписные площадки «Глухариное», «Балыгычан», позднее «Солнечный», «Лунный», командиром СОАО был Суздалев, потом Иванов Ю.С.

1990–1991 годы. Приказом МГА от 7 марта 1991 года № 48 «О внесении изменений в приказ МГА» от 9 октября 1990 г. № 233-статус государственного предприятия представлен структурным единицам Магаданского управления ГА: Сеймчанскому ОАО.

К 1991 году в состав Магаданского управления гражданской авиации входило 6 крупных авиапредприятий, в том числе Магаданский объединённый авиаотряд, Второй Магаданский объединённый авиаотряд, Сеймчанский объединённый авиаотряд, Анадырский объединённый авиаотряд, Чаунский объединённый авиаотряд, Билибинский объединённый авиаотряд. В состав этих авиаотрядов входило 18 приписных аэропортов.

Приказом МГА от 7 марта 1991 года № 48 «О внесении изменений в приказ МГА от 9 октября 1990 года № 233 «О создании МАК»:

- на базе структурных подразделений Магаданского объединённого авиаотряда создаются государственные авиапредприятия «Северо-Восточные грузовые авиалинии» (самолёты Ан-12, Ил-76, Ан-24), «Полёт» (Ту-154) и авиакомпания «Магаданаэрогруз» (Ан-12, Ил-76);

• статус государственных предприятий представлен структурным единицам Магаданского управления ГА: Второму Магаданскому ОАО, Сеймчанскому ОАО, Анадырскому ОАО, Чаунскому ОАО, Билибинскому ОАО, аэропорту Мыс Шмидта;

• утвержден состав МАК. Предприятия-учредители: 2 МОАО, СОАО, АОАО, ЧОАО, БОАО, аэропорт Мыс Шмидт, авиапредприятие «СВГАЛ», авиапредприятие «Полёт», авиапредприятие «Магаданаэрогруз» и структурные единицы: УТЦ-23, ОМТС, Медико-санитарная служба, Центральное агентство воздушных сообщений.

Постановлением Совета Министров РСФСР от 15 октября 1991 года № 543 «Об управлении воздушным транспортом РСФСР» в ведение Министерства транспорта РСФСР принят Магаданский авиаконцерн «МАК» в составе:

• Анадырское авиационное предприятие;

• Сеймчанское авиационное предприятие;

• 2-е Магаданское авиационное предприятие;

• Чаунское авиационное предприятие;

• Билибинское авиационное предприятие;

• Авиационное предприятие «Полёт»;

• Авиационное предприятие «Северо-Восточные грузовые авиалинии»;

• Авиационное предприятие «Магаданаэрогруз»;

• Авиационная компания «КолымаАвиа»;

• Аэропорт «Магадан»(Сокол);

• Аэропорт «Мыс Шмидта»;

• Магаданский центр технического обслуживания «Авиатехника»;

• Предприятие «Аэроснарп»;

• «Центральное агентство воздушных сообщений»;

• Учебно-тренировочный центр — 23 (структурная единица);

• Отдел материально-технического снабжения.

Приказом генерального директора МАК ГА от 30 декабря 1991 года № 1/л «О реорганизации аппарата Магаданского УГА в дирекцию Магаданского авиаконцерна» Магаданское УГА МГА СССР реорганизовано в Магаданский авиаконцерн ДВТ Минтранса России, а аппарат управления — в исполнительную дирекцию авиаконцерна. В состав концерна включены следующие структурные единицы: Магаданский ОАО, 2 Магаданский ОАО, Сеймчанский ОАО, Билибинский ОАО, Чаунский ОАО, Анадырский ОАО, аэропорт Мыс Шмидта, ОМТС, ЦАВС, УТЦ и Медико-санитарная часть.

С момента построения аэропорт «Омсукчан» был приписан к Сеймчанскому объединённому авиаотряду. Но в марте 1992 года в связи с ухудшением экономического положения Сеймчанского авиаотряда была проведена реорганизация, в результате которой создалось новое предприятие — «Северные Крылья». Начальником аэропорта «Омсукчан» тогда был Н.Н. Хлыстов.

До 1992 года аэропорт Сеймчана работал в круглосуточном режиме, через него проходили рейсы на Чукотку и в Якутию. Из сеймчанского аэропорта поднимались вертолёты Ми-8, выполнявшие авиационные работы при строительстве Колымской ГЭС.

Благодаря настойчивости и дальновидности начальника авиабазы Бориса Вячеславовича Хобты, все самолёты Ан-2 2 МОАО вместе с лётным и инженерно-техническим составом были зачислены 6 июня 1994 года в штат авиабазы. Это стало вехой для создания отряда «Лесной авиации», авиапарк которого насчитывает 11 самолётов Ан-2, два Ан-3, 8 вертолётов Ми-8Т, один Ми-8МТВ и 3 самолёта Ан-26. Так в составе отряда «Лесавиа» появился базовый аэропорт «Сеймчан», имеющий многолетние авиационные традиции. Около 150 авиаторов посёлка Сеймчан получили возможность вновь заниматься своим любимым делом.

В 1996 году прекратило своё существование Сеймчанское авиапредприятие. Вертолёты Ми-8 и 2 самолёта Ан-26 переданы на баланс ГП «СВАБОЛ». Аэропорт «Сеймчан» также перешёл в подчинение ГП «СВАБОЛ».

В 2000-х годах Сеймчан был переведён в аэропорт 3-го класса, где базировались самолёты и вертолёты для выполнения лесоавиационных работ. Он также использовался в качестве запасного аэродрома при полётах на Чукотку и в Якутию.

Рейсовый Ан-28 на фоне аэровокзала Сеймчан.

С июля 2011 года стали осуществляться авиаперевозки пассажиров по маршруту Магадан — Сеймчан — Магадан на самолётах Ан-28, с частичным финансированием из областного бюджета. Несмотря на то, что регулярное авиасообщение прерывалось более чем на пятнадцать лет, здесь больших трудностей с возобновлением полётов не было, ведь всё это время Сеймчанский аэропорт оставался полноценным, действующим объектом.

С 2012 года Сеймчанский аэропорт вошёл в федеральное казённое предприятие «Аэропорты Севера», которое создано распоряжением Правительства России от 2 ноября 2007 года путём изменения вида и наименования ранее действовавшего государственного унитарного предприятия «Дирекция аэропортов Республики Саха (Якутия)». Предприятие объединяет более 20 аэропортов на территории региона. По словам генерального директора ФКП «Аэропорты Севера», все планы предприятия подчинены достижению единственной цели — сохранению и развитию наземной инфраструктуры для авиационного обслуживания населения и отраслей экономики в районах Крайнего Севера.

Несмотря на то, что аэропорт Сеймчана отошёл к предприятию, находящемуся на территории соседней республики, расположен он всё же на Колыме, поэтому по поручению губернатора Магаданской области Владимира Печёного мониторинг того, что происходит в колымских аэропортах, проводило министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи.

В 2014 году на реконструкцию аэропорта «Сеймчан» выделено 1 млрд. 700 млн. рублей федеральным казенным предприятием «Аэропорты Севера».

Как сообщила пресс-секретарь ФКП «Аэропорты Севера» Ирина Сторожева, общий план реконструкции в аэропортах Сеймчана и Эвенска предполагает прежде всего проведение реконструкции взлётно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона, систем электро и теплоснабжения, строительство вододренажной системы ВДС и очистных сооружений поверхностных стоков. Также в аэропортах до 2018 года будет произведено устройство ограждения с инженерными средствами охраны в соответствии с требованиями транспортной и авиационной безопасности.

Но и это ещё не весь перечень работ. За это время в аэропортах будут построены расходные склады ГСМ, стояночные боксы для автотехники. Обновление поселковых воздушных причалов предполагает и разработку проектной документации по строительству служебно-пассажирских зданий пропускной способностью 35 пас./ч, сблокированных с командно-диспетчерским пунктом, инженерным обеспечением и метеооборудованием.

Как бы избито это ни звучало, но без авиации современность уже не представляется, поэтому ей уделяется большое внимание. Прежде всего это связано с обеспечением транспортной доступности населению. Чего только стоит Северо-Эвенский район, жители которого могут попасть в областной центр лишь по воздуху. Да и при проведении геологоразведочных работ, мониторинге природных пожаров авиация становится незаменимой…

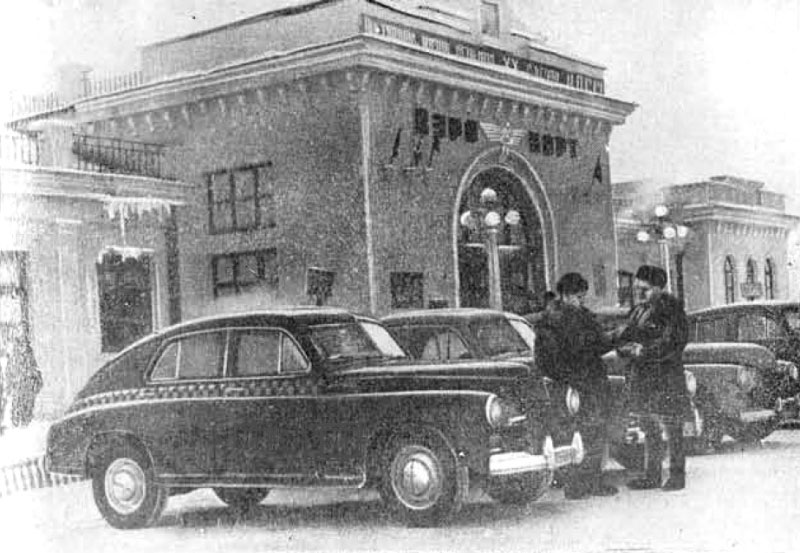

Здание аэровокзала. Аэропорт Сеймчан. 2017 год.

В конце 2016 года аэровокзал аэропорта «Сеймчан» признали объектом культурного наследия и рекомендовали включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия как памятник истории и архитектуры Магаданской области. Теперь здание аэровокзала находится под охраной государства.

«Это единственное такое здание, сохранившееся в аэропортах трассы АЛСИБ. Разумеется, оно уже обветшало и не может больше служить аэропорту, но сносить его нельзя. Поэтому мы решили передать его, как и памятник погибшим во время войны летчикам в нашем аэропорту, администрации района», — директор аэропорта Сеймчан Владимир Кудрявцев.

Очередная реконструкция аэропорта «Сеймчан» предусмотрена на период с 2019 по 2022 годы, с общим объемом финансирования из федерального бюджета 1 млрд 557,9 млн рублей

Будем надеяться, что у Сеймчанского аэропорта будет не только славное прошлое, но и светлое будущее. Как у всей моей малой родины — Магаданской области…

История аэропорта Сеймчана в фотографиях.

При написании были использованы материалы и источники:

- http://seymchan.ru/

- http://www.kolyma.ru/

- http://www.odnoklassniki.ru

- http://vk.com

- http://my.mail.ru/

Хочу выразить свою признательность и благодарность историкам и исследователям Магаданской области — Райзману Д.И., Навасардову А.С. и Максиму Третьякову.

В память моему другу — Виталию Сорокину за помощь при работе с фотографиями, редактирование текста статьи, за свежие идеи и просто большое спасибо за потраченное время над разделом, посвященному аэропорту (аэродрому) Сеймчан.

Текст постановления №ГКО-739с о создании Красноярской воздушной линии. 9 октября 1941 года.

Текст постановления №ГКО-739с о создании Красноярской воздушной линии. 9 октября 1941 года.

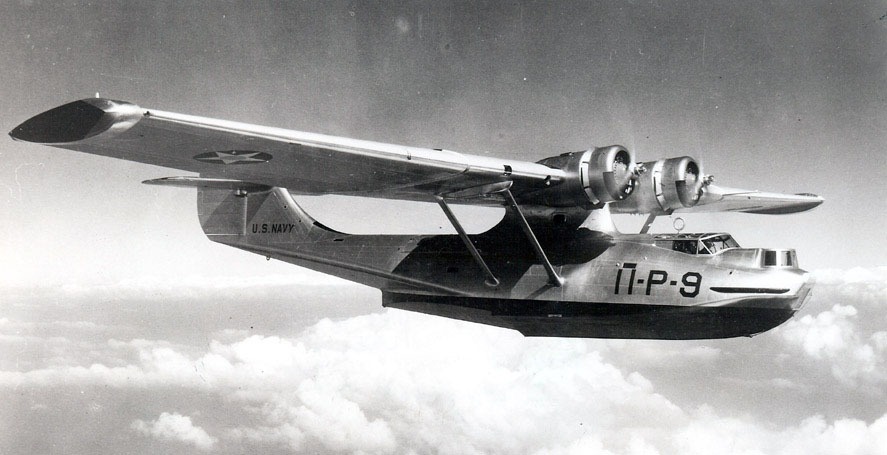

В октябре 1933 г. Нагаевский водный аэродром был передан из ведения Гражданского воздушного флота СССР Управлению морского транспорта Дальстроя. Еще долгое время самолеты садились летом на воду, зимой на лед. Начальником воздушных ворот был назначен Эрнст Оттович Лапин — начальник Мортрана треста «Дальстрой». Руководство Дальстроя планировало в 1933 году закупить 10 гидросамолетов для проведения аэрофотосъемки трассы Оротукан — Якутск, а также оборудовать причалами и мастерскими гидроаэродром в бухте Нагаева.

В октябре 1933 г. Нагаевский водный аэродром был передан из ведения Гражданского воздушного флота СССР Управлению морского транспорта Дальстроя. Еще долгое время самолеты садились летом на воду, зимой на лед. Начальником воздушных ворот был назначен Эрнст Оттович Лапин — начальник Мортрана треста «Дальстрой». Руководство Дальстроя планировало в 1933 году закупить 10 гидросамолетов для проведения аэрофотосъемки трассы Оротукан — Якутск, а также оборудовать причалами и мастерскими гидроаэродром в бухте Нагаева.