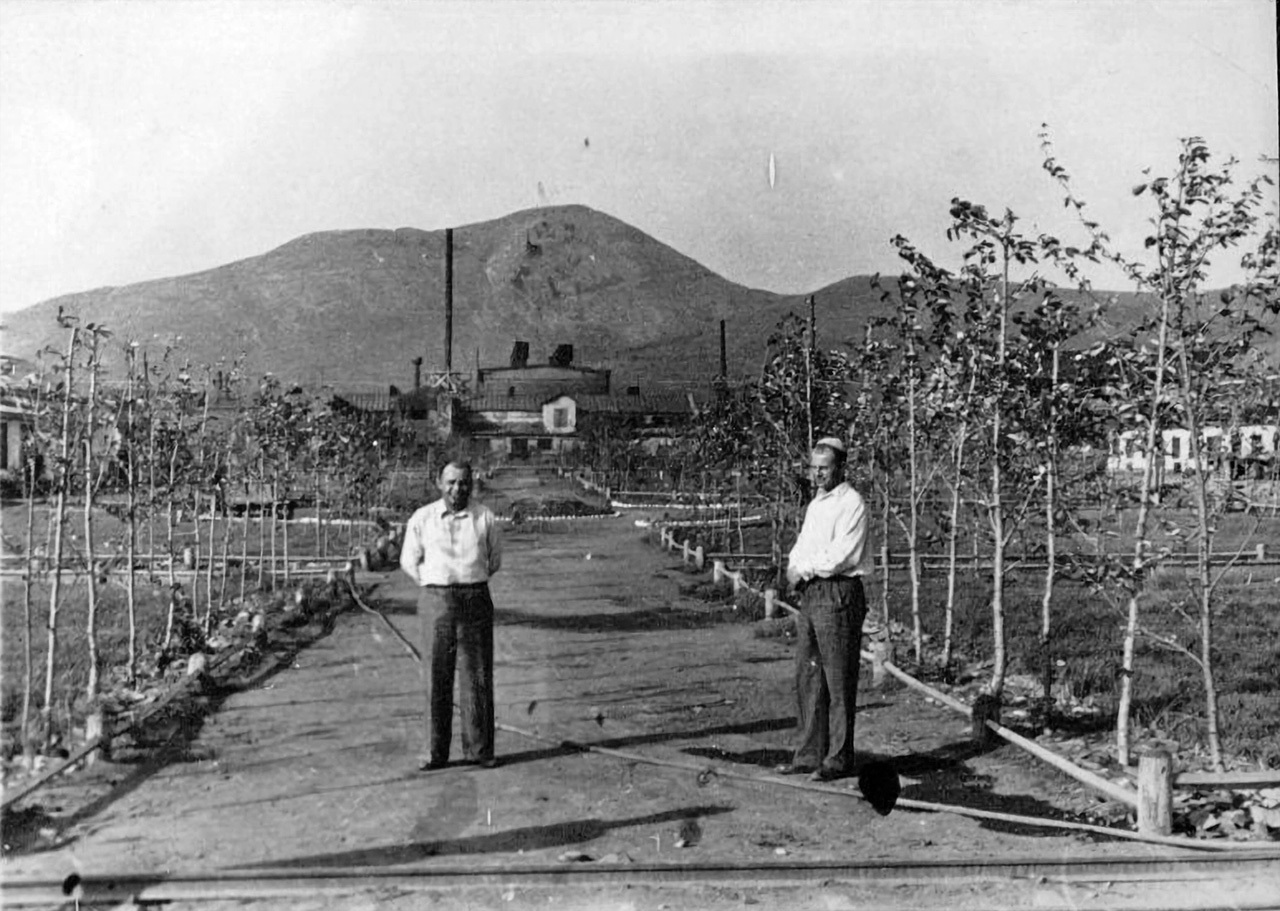

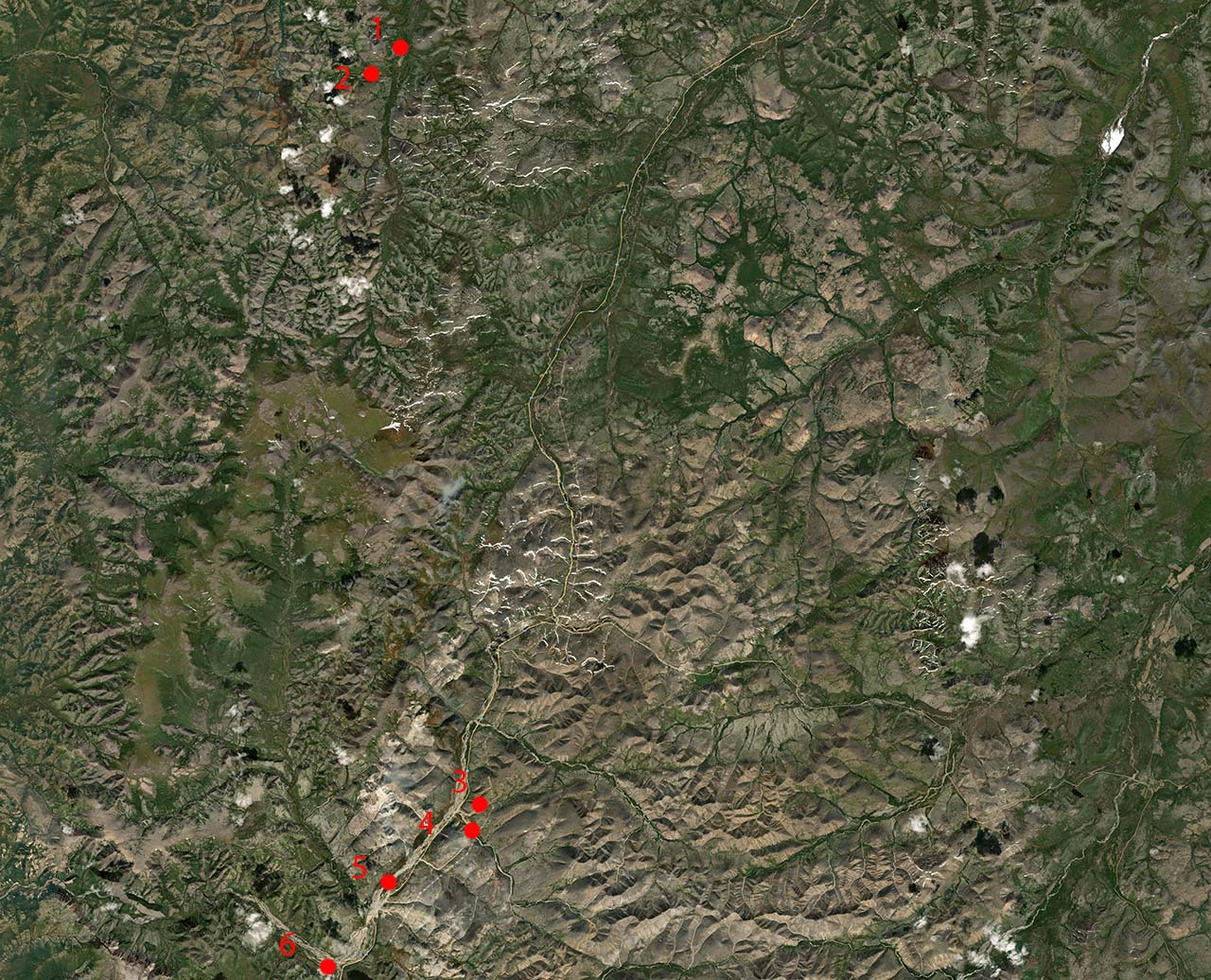

Примерное месторасположение рудника «Кандычан».

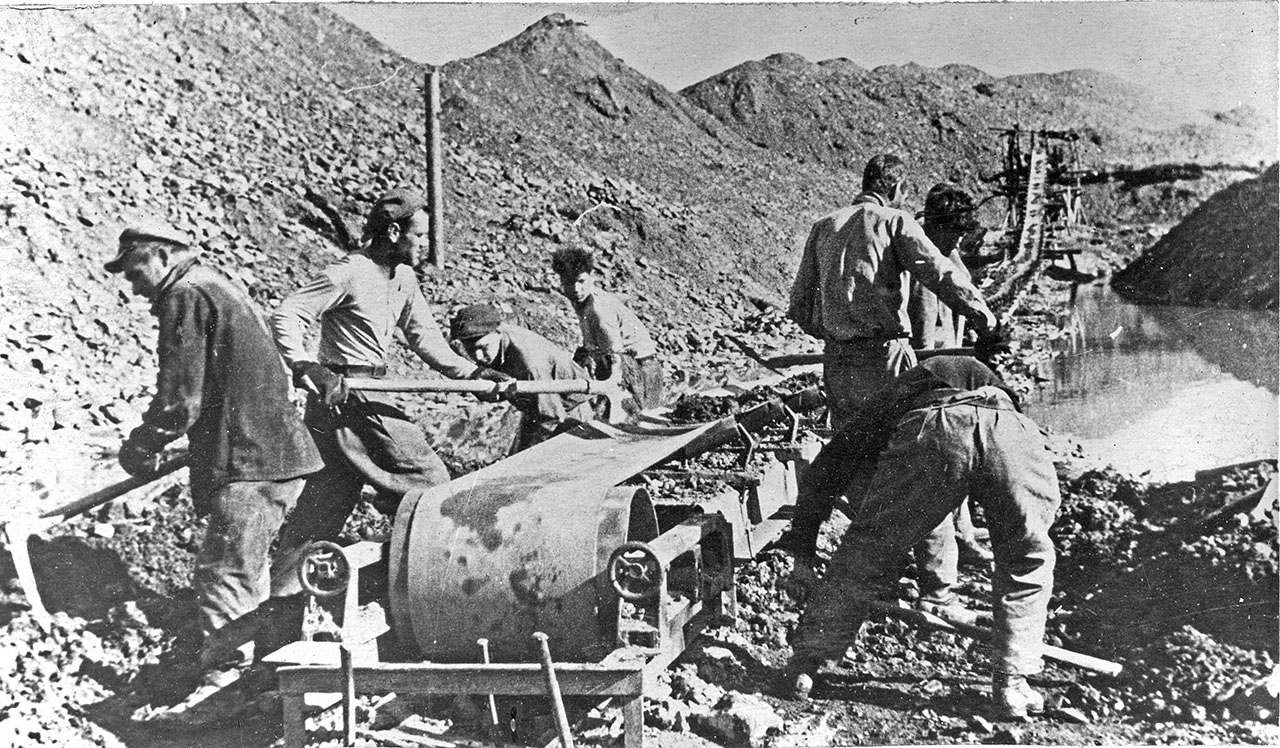

Касситеритовый рудник «Кандычан» был организован в феврале 1942 года и законсервирован 10 января 1944 года, входил в состав Арманского горнорудного комбината. Несмотря на свои размеры и недолгий срок существования, во время работы он был основным местом добычи касситерита в Арманском горнорудном комбинате и поставщиком руды для обогатительной фабрики № 6 ТГПУ.

Общие сведения

Располагался рудник «Кандычан» в верховьях одноимённого ручья, правого притока р. Иганджа, примерно в 7 километрах от Тенькинской трассы.

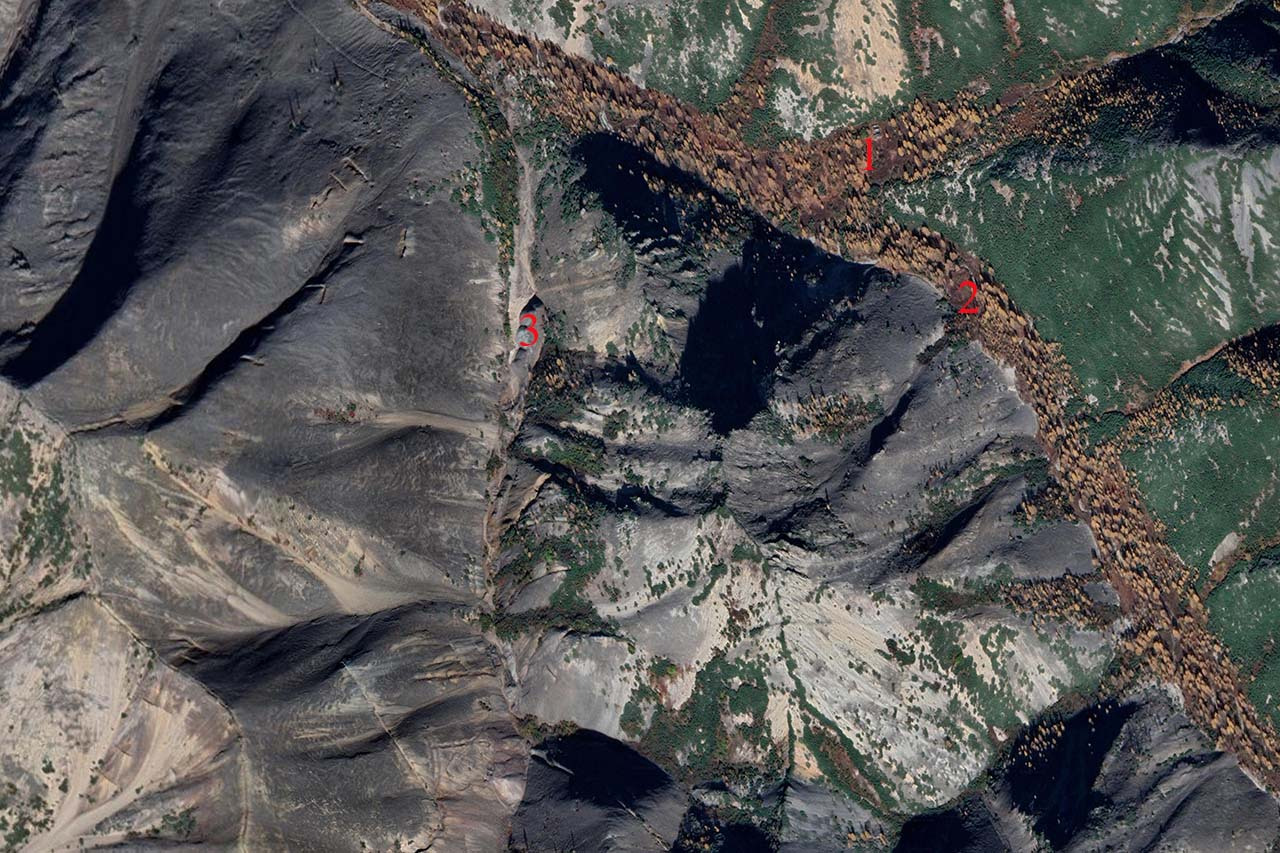

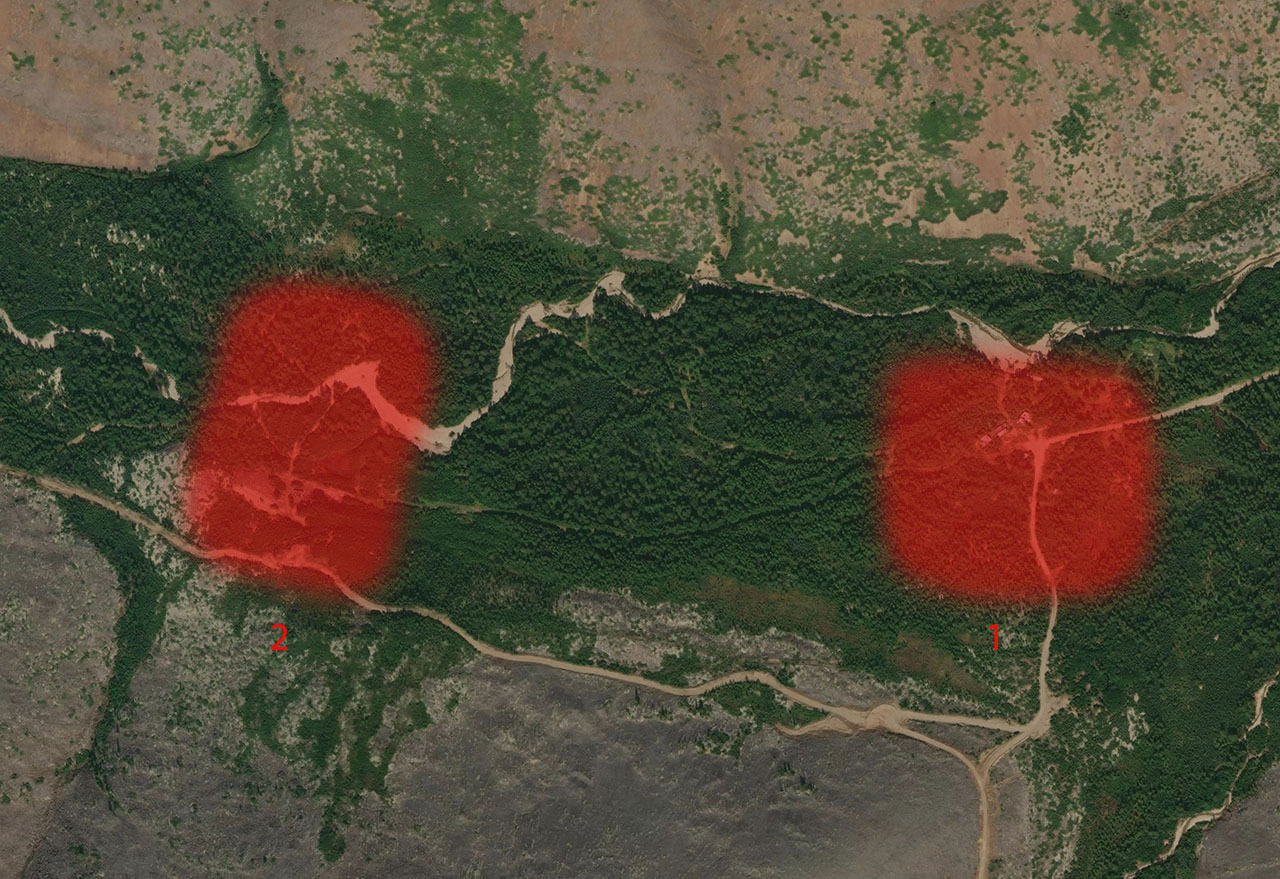

Примерное расположение объектов рудника «Кандычан».

На карте схематически обозначены основные объекты рудника «Кандычан». Где были расположены лагерная командировка УСВИТЛа и ВСО, установить не удалось.

1) Посёлок Кандычан.

2) Склады рудника «Кандычан».

3) Промышленная зона рудника «Кандычан».

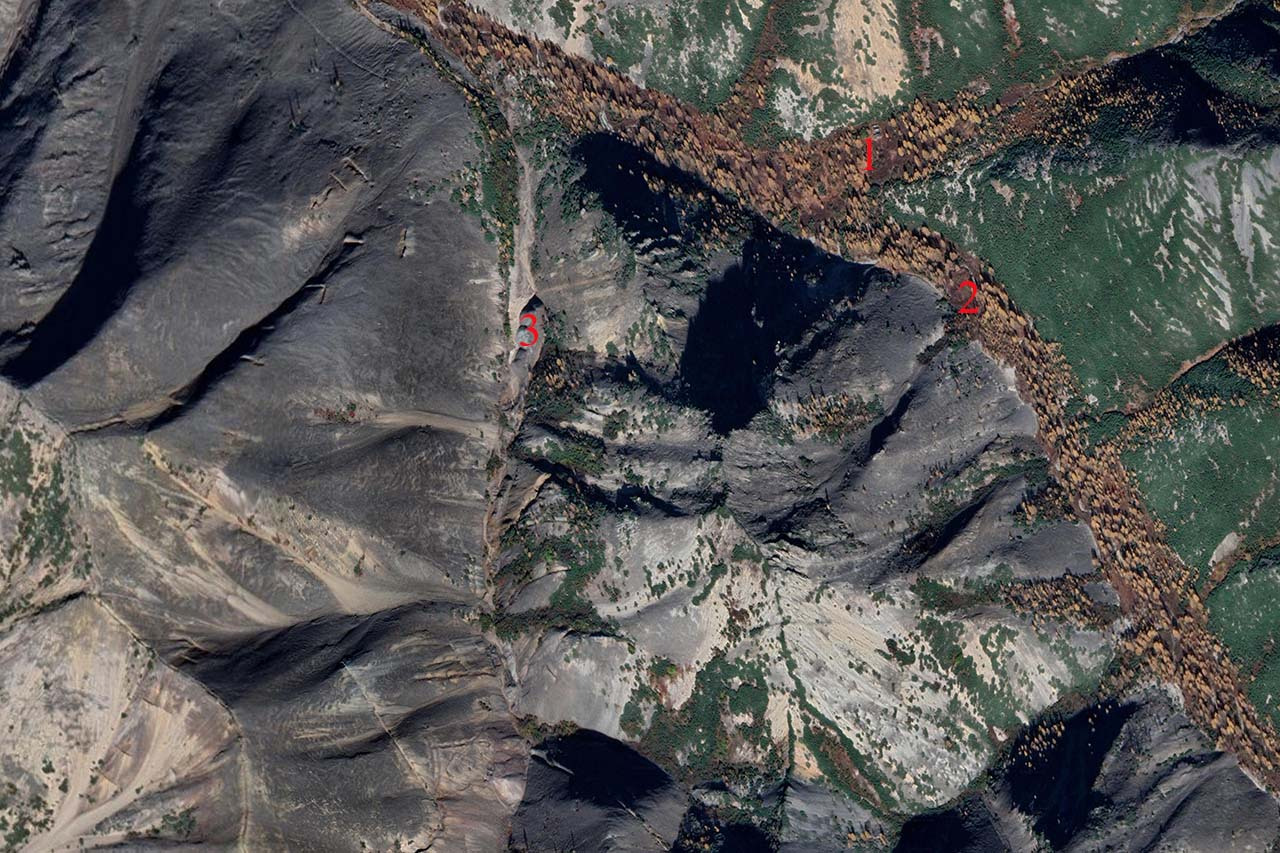

Расположение объектов в промышленной зоне рудника «Кандычан».

Практически все промышленные объекты рудника «Кандычан» были расположены в одном распадке, за исключением складов. Цифрами на схеме отмечены:

1) Рудный участок № 1.

2) Рудный участок № 2.

3) Компрессорная и дизельная электростанция рудника.

4) Бункер для загрузки руды на автомашины для транспортировки на фабрику.

История открытия и разведки месторождения

Месторождение Кандычан расположено в пределах Верхне-Арманского рудного узла на левом склоне ручья Кандычан.

Из характеристики месторождения: «Месторождение характеризуется высокими содержаниями Ag, Bi, Co и Au. Сульфидные жилы с колломорфным касситеритом близ поверхности с глубиной сменяются малосульфидными хлорит-кварцевыми жилами с кристаллическим касситеритом. Месторождение небольшое».

(Сульфидные руды месторождения ещё сыграют свою роль в жизни рудника и обогатительной фабрики — О.В.)

Если судить по ряду источников, то оловорудное месторождение Кандычан было открыто в 1936-1937 годах, причём имя первооткрывателя не упоминается.

В репортаже газеты «Советская Колыма» первооткрывателем Кандычанского месторождения была названа Галина Александровна Топунова, датой открытия месторождения 1940-41 года.

К сожалению, более точных данных, которые могли прояснить вопрос о первооткрывателях касситерита на Кандычане, найдено не было.

Разведка Кандычанского месторождения была начата в 1941 году и велась силами Кандычанского разведрайона.

За время разведки в течение 1941-1943 годов здесь было пройдено 32 265 куб. метров поверхностных и 2239 погонных метров подземных горных выработок, 122 погонных метров скважин колонкового бурения.

На откатке у штольни, где производилась разведка после закрытия рудника «Кандычан». 2021 год.

Доразведка месторождения продолжалась и после закрытия рудника.

Галина Александровна Топунова

Из газеты «Советская Колыма» от 8 марта 1943 года: «Геолог Топунова может с гордостью смотреть на плоды своих трудов. За три года она открыла два месторождения. На одном из них сейчас — рудник «Кандычан», дающий стране необходимую продукцию».

Галина Александровна Топунова родилась в 1911 году. Кандидат геолого-минералогических наук, ветеран геологического освоения Северо-Востока.

Топунова Галина Александровна, начальник группы партий геологоразведочного управления. 1952-53 годы.

В 1940 году по направлению ЦК ВКП(б) прибыла в Дальстрой. До 1951 года работала начальником геологической партии в Тенькинском районе, с 1951 по 1959 годы — начальником группы геологических партий Северо-Восточного геологического управления. В 1960 году уехала в Москву и работала научным сотрудником Института минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов.

Автор более 20 научных работ. Награждена орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями.

1942

Февраль

Образование рудника «Кандычан»

Приказом № 108 по ГУСДС НКВД СССР от 27 февраля 1942 года «Об организации рудника «Кандычан» ТГПУ» на базе Кандычанского разведрайона был организован рудник «Кандычан». В приказе говорилось следующее: «В целях обеспечения выполнения плана 1942 г. ТГПУ приказываю:

§1.

На базе Кандычанского разведрайона с 27.02.42 г. организовать рудник «Кандычан» — ТГПУ, с подчинением его Арманскому Горнопромышленному

Комбинату.

§2.

Начальником рудника «Кандычан» назначить т. Решетняк, освободив его от занимаемой должности нач. участка рудника «Бутугычаг».

§3.

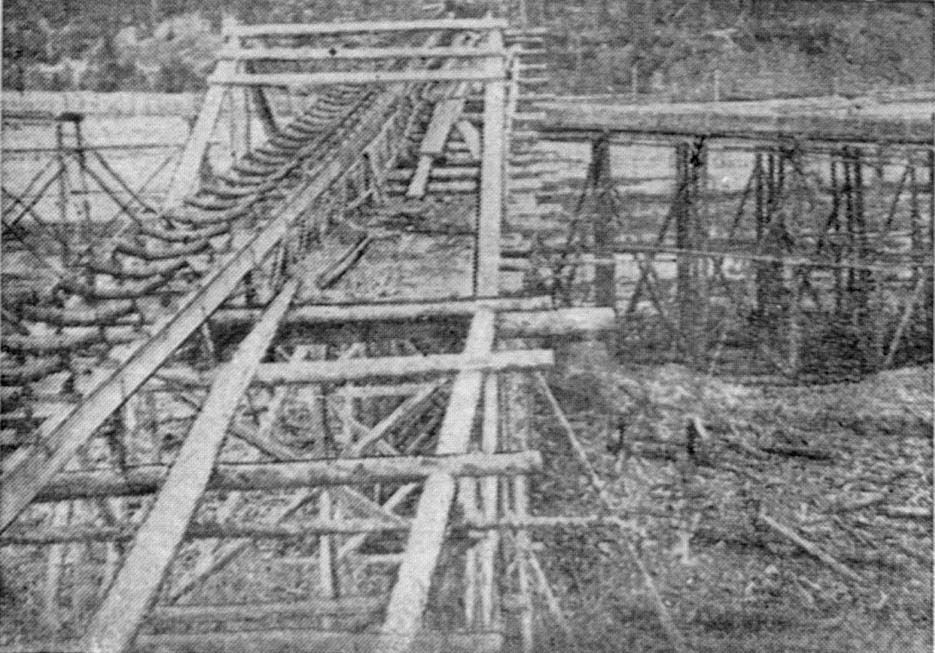

Строительство автодороги и зимника от рудника «Кандычан» до 93 километра Тенькинской трассы возложить на начальника Дор.отдела УАТ т. Лазарева со сроком окончания дороги 1-го апреля 1942 г. и зимника 10 марта 1942 г.

<…>

§8.

Начальнику УСВИТЛа т. Драбкину выделить из магаданских лагерей вполне здоровых 150 человек з/к з/к и отправить на рудник не позже 5 марта с.г.

§9.

Начальнику рудника «Кандычан» тов. Решетняк с 1-го марта приступить к строительству и подготовке рудника, установив срок ввода его в эксплуатацию 20 марта с. г.

<…>

Начальник ГУСДС НКВД СССР Комиссар Госбезопасности III-го ранга Никишов».

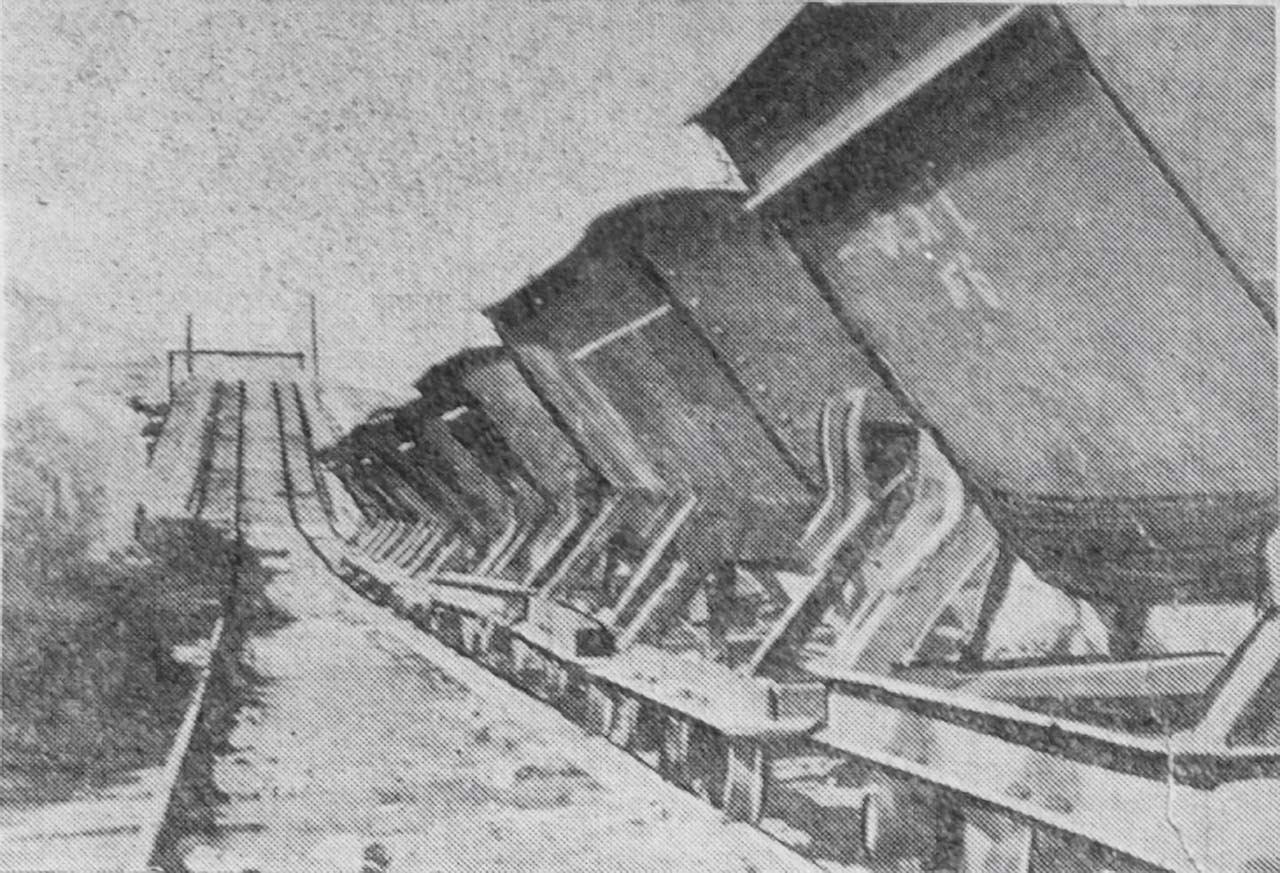

Здесь располагался бункер для погрузки руды на машины. Рудник «Кандычан». 2021 год.

Большая часть рабочей силы (заключённых) отправленных на «Кандычан» не имела специальностей и опыта работы на руднике. В частности с этим связана низкая производительность труда, руководству рудника пришлось одновременно с развёртыванием работ обучать будущих горняков специфике производства.

Март

Работа рудника была невозможна без строительства дороги до Тенькинской трассы. Из приказа № 32 от 3 марта 1942 г. по КДСУ: «Согласно приказа начальника ГУСДС от 2у февраля 1942 г. за № 108 и указания зам. начальника УАТ Комсомольскому ДСУ необходимо немедленно приступить к строительству автозимника и дороги от 93 км до рудника «Кандыкчан». Сроки строительства установлены следующие: автозимник открыть движение 10.03.42 и автопроезд к 1 апреля 1942 г.

Приказываю:

§4.

Для обеспечения нормальной работы начальнику ОЛП т. Охотникову в сроки с 4 марта 1942 г. по 10 марта 1942 г. перебросить 100 человек здоровой рабсилы с инструментом с командировок 64, 72,80,208. (…)

§6.

Коменданту 2 км т. Сорокину в сроки с 4 по 5 марта 1942 г. переместить с жилой палатки в/н состав, снять ее и подготовить к отправке на 92 км, которую перевести вместе с печами нач-ку МХЧ 5 марта с.г.

§

Т. Антипову в сроки с 4 марта 1942 г. срубить одну зимовку на 30 человек».

Дорога на рудник Кандычан, построенная в 40-е года ХХ-го века. 2021 год.

В этом же месяце выходит распоряжение № 110 по ГУСДС от 21 марта 1942 года «Об укомплектации шофёрами газогенераторщиками Тасканского энергокомбината и руднику Кандычан ТГПУ»: «Для укомплектации шофёрами гозогенераторщиками Тасканского энергокомбината и руднику Кандычан ТГПУ приказываю:

§1.

Откомандировать в распоряжение отдела кадров ГУСДС для направления на работу на рудник Кандычан ТГПУ следующих шофёров-газогенераторщиков

- Лопатина Алексея Ивановича — шофёр АРЗ

- Денисенко Василия Фомича — шофёра Промкомбината

- Мокшева Василия Антоновича — шофёра Промкомбината».

В связи с организацией и начала работы рудника «Кандычан» весь объём работ, предусмотренный планом, Кандычанского разведрайону был передан руднику «Кандычан». Из приказа № 166 по ГУСДС НКВД СССР от 24 марта 1942 года «О реорганизации разведочных районов ТГПУ, тяготеющих к территории деятельности Арманского Горно-рудного комбината»: «Для улучшения руководства геолого-разведочными работами в районе, расположенном в бассейне р. Армань, приказываю:

§3.

Объем разведочных работ по Кандычанскому рудному месторождению передать целиком руднику «Кандычан».

Апрель

О положении дел на новом руднике можно было узнать из газетной заметки в Советской Колыме от 3 апреля 1942 года: «Новому руднику бурно растущего Тенькинского управления всего месяц от роду. Но обогатительная фабрика № 6 уже исправно получает от него заданное количество руды.

В апреле горняки «Кандычана» должны форсировать разведочные выработки и подготовку очистных работ. Коллектив молодого предприятия воспринял апрельское задание, как фронтовой заказ, и решил выполнить его досрочно. Возможности для этого есть.

Вход в одну из штолен на рудном участке № 1. Рудник «Кандычан». 2021 год.

Вот тт. Шуваев и Ромашихин на ручном бурении выполняют по 2—3 нормы. Тов. Заев, впервые здесь взявший в руки перфоратор, успешно овладевает профессией бурщика. Начальник участка отличник-дальстроевец тов. Шашуба оперативно и грамотно руководит горными работами. С увлечением работает начальник рудника выдвиженец тов. Решетняк.

Всех не перечислить. Много их на «Кандычане» — добросовестных и энергичных людей, отдающих все силы помощи фронту. Однако в жизни рудника есть пятна, которые следует поторопиться вывести.

На долю этого молодого коллектива выпала большая честь: он получил два компрессора «ВВК-200» с газогенераторными установками. Дело новое. И здесь руководители рудника допустили неверный шаг: вместо того, чтобы немедленно взяться за использование газогенераторов, они вознамерились пустить компрессоры на бензине. Руководство Тенькинского управления отвергло этот нелепый «вариант», но на «Кандычане» до сих пор не приняты энергичные меры к снабжению газогенераторов чуркой. Ее, считают некоторые, невозможно тут заготовить и сушить. Если бы время, потраченное на эти разговоры, употребить на строительство сушилки, которая так не мила главному инженеру тов. Новикову, она была бы уже давно готова! Леса вокруг много.

На въезде в промзону рудника «Кандычан». 2021 год.

Молодое предприятие страдает некоторыми «детскими болезнями». Например, совершенно отсутствует какой бы то ни было учет. Почти месяц на руднике не было нормировщика, и только с его приездом 25 марта появилась возможность покончить с уравниловкой среди забойщиков. Плановика и экономиста нет до сего дня. Для того, чтобы узнать, какое количество рабочей силы выставлено на основное производство, надо считать по пальцам. Много недостатков и в области снабжения. Не хватает предметов, отнюдь не дефицитных. Ответственный исполнитель по снабжению тов. Мызников заслужил среди горняков незавидную репутацию.

Ликвидацией этих ненормальностей должно немедленно заняться руководство Арманского горнорудного комбината, в состав которого входит «Кандычан».

Как уже было сказано, рудник существует целый месяц. Но ни партийная, ни комсомольская, ни профсоюзная организации на «Кандычане» до сих пор не созданы. А отсюда и все качества: социалистическое соревнование не организованно, агитационной работы никакой не ведется, стенная газета не выходит. Это — минус политотделу и общеприискому Теньки».

Стоит отметить, что попытка перевести рудник на «газгены» успехом не увенчалась, в дальнейшем компрессорная и электростанция рудника работали на жидком топливе. Вероятно, определённую роль в этом сыграло отсутствие по близости запасов леса.

В апреле 1942 года рудник «Кандычан» добился выполнения месячного плана, что было отмечено руководством ТГПУ и Дальстроя.

Май

В мае 1942 года руководством Дальстроя был издан приказ о переводе ряда предприятий, в том числе и Арманского комбината, на вольнонаемный состав рабочих. Из документа: «Приказом по ГУСДС № 027 в соответствии с директивой начальника Дальстроя от 2.05.1942 № 0727 переводятся на вольнонаёмный состав следующие предприятия Дальстроя:

прииск «Большевик» ЧУГПУ;

прииск им. Ворошилова ТГПУ;

прииск «Челбанья» ЗГПУ;

прииск «Партизан» СГПУ;

прииск им. Водопьянова СГПУ;

Лесной отдел с железной дорогой;

Управление связи;

Арманский комбинат ТГПУ».

Однако рудника «Кандычан» этот приказ не коснулся, до момента закрытия рудника основной рабочей силой рудника были заключённые.

Ручная лебёдка на рудном участке № 2. Рудник «Кандычан». 2021 год.

В мае 1942 года продолжается комплектование нового рудника необходимым оборудованием, большей частью, за счёт существующих предприятий. Из распоряжения № 197 по ГУСДС от 15 мая 1942 года «О передаче оборудования»: «Приказываю:

§1.

Начальнику СГПУ тов. Гагкаеву передать:

1.) С прииска Нижний Ат-Урях один бурозаправочный станок, как излишний, в ТГПУ для рудника Кандычан».

В дальнейшем деятельность рудника неоднократно освещалась в местных периодических изданиях, из материалов которых можно создать общее представление о происходивших событиях.

В газете «Советская Колыма» от 26 мая 1942 года была опубликована заметка о работе рудника «Кандычан»: «В дни предмайского социалистического соревнования коллектив рудника «Кандычан» Тенькинского управления добился большой производственной победы — досрочно выполнил апрельский план.

Отвечая на приказ товарища Сталина горняки «Кандычана» дали обязательство работать еще самоотверженнее и месячное задание в мае выполнить на 150%.

Слово патриотов — твердое слово. С 16 мая рудник ежесуточно выполняет не менее двух планов.

Передовиками социалистического соревнования на «Кандычане» являются смены, которыми руководят тт. Плошкин и Кузьмин. Они выполняют задание на 250—300%.

В упорной борьбе за досрочной окончание годового плана множатся ряды мастеров высокой производительности труда. Бурщики тт. Макарашвили, Болтычев, Маковой дают от 300 до 500 проц. нормы. Бурщики тт. Романихин, Елин, Забиякин выполняют нормы не ниже чем на 200%. Компрессорщики Соколов и Макфин работают каждый за двоих. Коллектив компрессорщиков «Кандычана» за последние 10 дней сэкономил 1.800 кг горючего.

Днями коллектив рудника закончит майскую программу добычи продукции, сейчас ускоренными темпами ведутся разведочные и горноподготовительные работы».

Остатки рудоспуска у карьера на горном участке № 1. Рудник «Кандычан». 2021 год.

Очередная заметка в газете «Советская Колыма» о руднике «Кандычан» вышла через четыре дня, 30 мая 1942 года, в которой говорилось следующее: «Рудник «Кандычан» Арманского горнорудного комбината организован не так давно. Начальнику рудника тов. Решетник, главному инженеру тов. Новикову с первых дней пришлось встретиться с большими трудностями. Рабочие не имели нужных квалификаций: бурщиков, крепильщиков, слесарей, взрывников.

Быстро проявил себя в работе начальник участка тов. Шашуба, награжденный значком «Отличнику-дальстроевцу». Много раз приходилось тов. Шашубе держать в своих руках перфораторы, показывать, как строить люки. Понимая, что он выполняет военный, фронтовой заказ, Шашуба, не считаясь со временем, отдает все силы на выполнение плана.

Организацию работ участок начал с производственной циклограммы, строго рассчитанной на очередность операций по всем забоям: бурение, отпалка, разборка и уборка грунта. Циклограммы составлены на максимальное уплотнение рабочего дня. Начальник пункта УСВИТЛ тов. Джагудов вместе с начальником участка подобрали бригады, закрепили их за работами местами, полностью обоспечили инструментом.

Хорошо работает дежурный по производству тов. Пивоваров. В его дежурство смена перевыполняет план.

Старший взрывник тов. Волченко внимательно следит за расположением шпуров, и это дает хороший выход кубажа на шпурометр, экономит взрывчатые вещества.

Лучшие люди рудника занесены на Доску почета и за хорошую работу им объявлена благодарность.

Сейчас на руднике выросли замечательные бурщики. Тт. Забиякин, Ромашихин дают более 400 проц. плана.

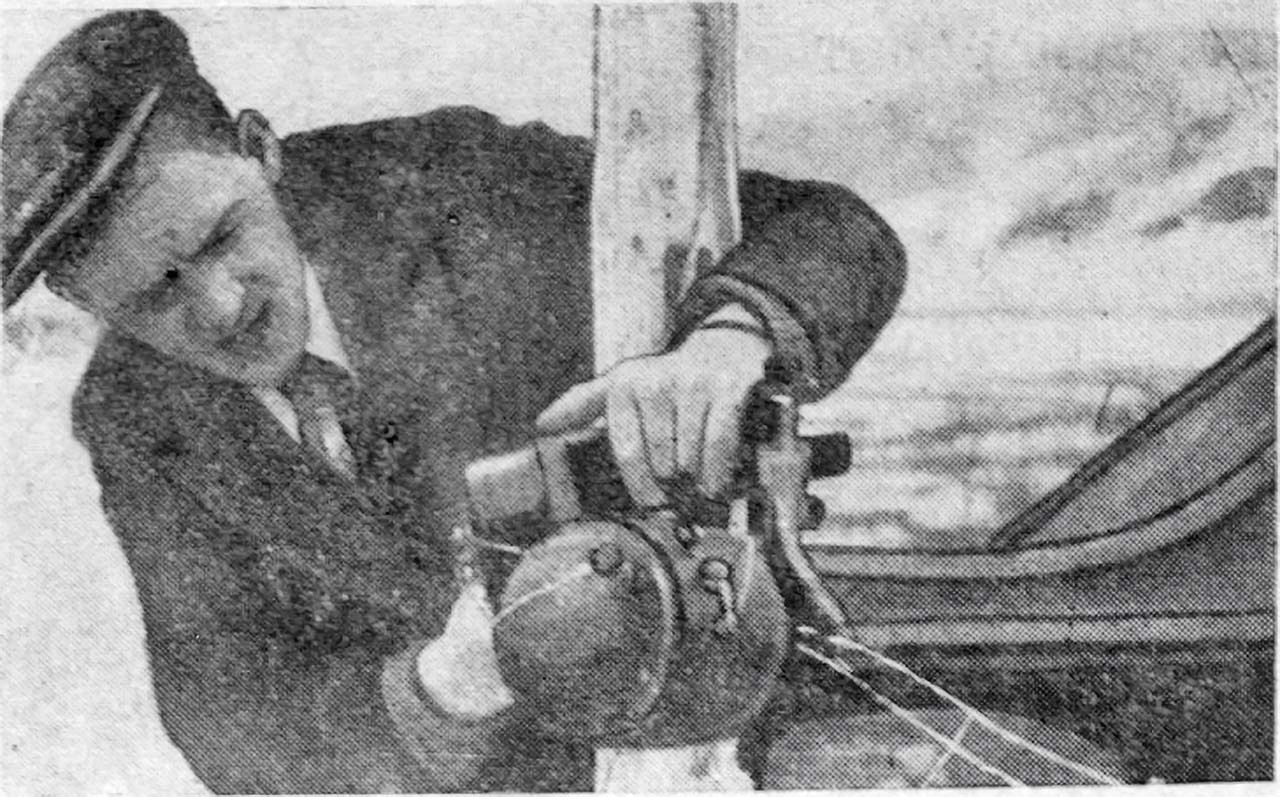

Бур на горном участке № 2. Рудник «Кандычан». 2021 год.

Наряду с хорошей работой на руднике имеется еще много неполадков. До сих пор нет бурозаправочного станка. Заправка буров производится вручную. Это серьезно отражается на производительности бурщиков».

Июнь

Июнь 1942 для рудника был ознаменован рядом событий, которые сильно изменили его значимость и требования к нему Арманского комбината.

Хочу напомнить, что до июня 1942 года основными добывающими предприятиями Арманского Горнопромышленного Комбината были рудники «Светлый» и «Кандычан». Однако, 4 июня 1942 года приказом по ГУСДС № 318 рудник «Светлый» Арманского горнопромышленного комбината ТГПУ был закрыт. Таким образом, с июня 1942 года рудник «Кандычан» становился основным поставщиком руды в Арманском горнопромышленном комбинате ТГПУ для обогатительной фабрики № 6.

Надо отметить, что руды «Светлого» и «Кандычана» сильно отличались по своим характеристикам. При переходе на переработку руды Кандычанского месторождения на обогатительной фабрике № 6 пришлось менять схему обогащения руды и устанавливать дополнительное оборудование. Из распоряжения № 264 по ГУСДС от 10 июня 1942 года «О мероприятиях по улучшению работы Арманской фабрики»: «В связи с переходом фабрики № 6 (ТГПУ) на обработку руды месторождения Кандычан и быстрейшего освоения технологического процесса её обогащения приказываю:

- Начальнику ООД ГУСДС Сосновскому Н.П. командировать в Среднекан ст. инженера Солдатенкова для укомплектования и отправки на фабрику № 6 одной 4-х камерной машины Фаронвальда.

- Начальнику Арманского ГПК тов. Азриель к 20 июня сего года смонтировать и пустить на фабрике № 6 дополнительное оборудование, согласно указаний Начальника ЦНИЛ ДС тов. Комарова.

- Начальнику ЦНИЛ ДС тов. Комарову 13 июня сего года выехать на место и личным руководством обеспечить на фабрике № 6 полное освоение технологического процесса обогащения руды месторождения Кандычан».

Первые и последние победы

В июне 1942 года за выполнение месячного плана коллективу рудника «Кандычан» присуждено переводящее красное знамя управления, политотдела и общеприискома Теньки. Забегая вперёд, можно сказать, что это были самые успешные времена в жизни рудника.

Июль

В начале июля, после выполнения июньского плана рудником, «Кандычану» досталась доля внимания и похвал в периодической печати. Из газеты «Советская Колыма» от 11 июля 1942 года: «Кандычан» — самое молодое предприятие в Тенькинском управлении. Там, где несколько месяцев тому назад шла рудная разведка, сейчас большевистскими темпами идет промышленная добыча оборонной продукции. Боевой коллектив рудника, помогая всеми силами героической Красной армии претворить в жизнь первомайский припас товарища Сталина, изо дня в день перевыполняет государственное задание.

Горный участок № 1 и остатки компрессорной и дизельной электростанции. Рудник «Кандычан». 2021 год.

За успешное выполнению июньского плана по добыче продукция второго вида с производительностью труда в 154 проц. коллективу рудника «Кандычан» присуждено переводящее красное знамя управления, политотдела и общеприискома Теньки.

В июле горняки «Кандычана» работают так же высокопроизводительно. Бурщики гг. Макарашвили, Саков, Бычков, Кошкарев и другие выполняют по 2—3 нормы. Участок № 2, которым руководит тов. Кирпичников, по добыче руды и по разведке дает 120—130% плана, а по горноподготовительным работам еще больше.

Коллектив рудника «Кандычан» успешно справляясь с производственной программой, дал обязательство работать в июле так, чтобы и на август удержать переходящее красное знамя».

Крутое пике рудника «Кандычан»

После стремительного взлёта с момента образования рудника, с середины июля 1942 года для «Кандычана» начинается крутое пике, из которого руднику уже не суждено было выйти. Всё это нашло отражения и в газетных публикациях, а также в приказах и распоряжениях по ТГПУ и Дальстрою.

Из газеты «Советская Колыма» от 19 июля 1942 года: «Эксплуатационную добычу продукции на руднике «Кандычан» начали цикличным методом, по заранее разработанному графику. Руководители предприятия создали правильный режим работы и добились ежедневного перевыполнения государственного задания, за что в июне коллективу рудника «Кандычан» было вручено переходящее красное знамя управления, политотдела и общеприискома Теньки.

Но достигнутые успехи горняки не сумели закрепить и в июле оказались в числе отстающих.

Второй участок, где начальником тов. Кирпичников, при соблюдении графика изо дня в день перевыполнял план по добыче горнорудной массы. Стахановцы-бурщики тт. Саков, Бандорин, Кошкарев и др. давали до трех норм за смену. В первых числах июля участок выбился из графика. На проходке гезенка сделано вместо 10 циклов только 2. Производительность резко упала. В головном забое она снизилась до 63%, а на проходке гезенка — до 29%.

Штольня на рудном участке № 2. Рудник «Кандычан». 2021 год.

На первом участке график был нарушен в результате несоблюдения правил горных работ. При проходке наклонной шахты, где работами руководил тов. Шашуба, вместо 20 циклов в первой декаде июля сделано только 11. Тов. Шашуба задал большее сечение шахты, чем предусмотрено проектом, увеличив тем самым объёмы, сократив количество циклов, а стало быть, и уменьшив проходку.

Нарушение цикличности в наклонной шахте привело к тому, что на несколько дней позже началась отработка жилы первой штольни. Государство недополучило большое количество оборонной продукции.

Особенно пагубно оказалось несоблюдение цикличности на проходке гезенков первого участка. Медлительность привела к тому, что их постепенно залило водой, стенки обледенели в бурение затруднено.

Срыв циклограмм на «Кандычане» вызван только беспечностью руководителей, отсутствием контроля за соблюдением производственной культуры и большевистского учета. Это наглядно показал инструментальный маркшейдерский замер за 19 дней июля. B то время, когда руководителя рудника сообщали в управление Теньки о перевыполнении государственного задания, план по объему изо дня в день недодавался.

В значительной доле вина за невыполнение плана ложится и на секретаря парторганизации тов. Модина. Проработав на руднике около месяца, он все еще считает себя новичком и не вникает глубоко в производственную жизнь предприятия».

Сульфатированные руды

К концу июля 1942 года обогатительная фабрика № 6 также снизила свои производственные показатели и вошла в ряд самых отстающих предприятий в Тенькинском уравнении. Основными причинами такого положения дел руководители фабрики называли перебои с подачей руды с Кандычана, пониженное содержание касситерита в руде и большое наличие в руде сульфидов.

Заваленная штольня на рудном участке № 1. Рудник «Кандычан». 2021 год.

Согласно отчётов, в среднем, процент извлечения металла из руды был на уровне 30-40%. С подобными проблемами примерно в тоже время сталкивались обогатители фабрики № 5 при переработке руды с рудника «Хета». Стоит отметить, что в 40-е годы ХХ-го века в Дальстрое так и не удалось выработать оптимальную схему обогащения сильносульфатированных руд, что, косвенно, послужило причиной консервации и закрытия ряда обогатительных фабрик и рудников.

Рейд по проверке состояния трудовой дисциплины

В июле 1942 года по инициативе политотдела комсомольские организации провели рейд по проверке состояния трудовой дисциплины, табельного хозяйства и организации труда на предприятиях Теньки, не обошёл рейд стороной и рудник «Кандычан», по результатам которого «Советская Колыма» в газетной заметке от 19 июля 1942 года обрушила свою критику на руководство рудника: «Недавно по инициативе политотдела комсомольские организации провели рейд по проверке состояния трудовой дисциплины, табельного хозяйства и организации труда на предприятиях Теньки. Результаты рейда показали, что некоторые партийные и хозяйственные руководители недостаточно борются за укрепление трудовой дисциплины, плохо проводят в жизнь Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 года. A распущенность на производстве влечет за собой плохую организацию труда, низкую его производительность и невыполнение государственною плана.

Перечисленное в первую очередь относится к отстающему руднику «Кандычан» с фабрикой № 6. Здесь в день проверки горный мастер Шашуба, бурщики Болтычав, Забиякин и Ромашихин на работу опоздали на 30 минут. На 40 м. запоздал бурщик Бандорин и на 1 ч. 30 м. — бурщик Макарашвили.

Столь грубое нарушение Указа Президиума Верховного Совета СССР объясняется прежде всего тем, что табельное хозяйство в горном цехе «Кандычана» не упорядочено.

Низкая дисциплина пагубно отражается на организации труда. В день рейда комсомольской бригады на первом участке (начальник тов. Коляда) отладка забоев была произведена в 9 час. вместо 8, откатка руды в 10 ч. 30 м, а бурение началось в 12 ч. 30 м. В забоях, где бурение можно было начать сразу после вентиляции, буры оказались не на месте, отсутствовали лампы, рабочее место бурщиков было не подготовлено. В смене тов. Максимова отпалка опоздала на час, так как взрывники где-то задержались.

Неповоротливость, недисциплинированность работников горного надзора приводит к большим простоям рабочей силы, На участке № 2 в смене тов. Сафронова бурщики простояли около 2 часов только потому, что их не обеспечили своевременно забурниками и лампами. На сортировочной площадке 5 рабочих бездельничали 3 часа из-за отсутствия света! На «Кандычане» простои бурщиков достигают 3 часов в смену.

Начальник рудника тов. Решетник и секретарь парторганизации тов. Модин не принимают мер по упорядочению производственной дисциплины. Табельное хозяйство не в порядке. Из всех сотрудников, работающих в конторе, табельные номера имеют только 14 человек, а перевешивают их при явке на работу только трое».

Любопытно читать, как ещё недавно стахановцы стали злостными нарушителями трудовой дисциплины. Думаю, что всё происходящее на руднике — невыполнение плана, низкая трудовая дисциплина и многое другое, сыграли свою роль и привели к ряду перестановок в руководстве «Кандычана».

Сентябрь

В сентябре 1942 года на посту начальника рудника «Кандычан» — Рыженков, бывший начальник рудника Решетник стал главным инженером предприятия.

На развалинах административного центра рудника «Кандычан» (посёлок Кандычан). 2021 год.

Насколько помогла смена руководства рудника документально пока установить не удалось, но в газете «Советская Колыма» от 19 сентября 1942 выходит газетная заметка полная веры в светлое будущее: «Лучше всего на руднике Кандычан работают горняки первого участка под руководством тов. Коляда. Приняв предоктябрьские социалистические обязательства, они по-фронтовому борются за выполнение месячного плана к 25 сентября. Бурильщики Бычков, Бандорин, Ромашихин и мастер бурильного молотка Саков выполняют не меньше двух норм в смену».

Ноябрь

Но уже к ноябрю ситуация на руднике вернулась на круги своя — хроническое невыполнение плана, перерасход горючего и много, многое другое. А если учитывать тот факт, что рудник был основным поставщиком руды на обогатительную фабрику № 6, то срыв плана по добыче рудником приводил к срыву плана и обогатительной фабрикой, так и Арманским ГПК в целом.

План по переработке руды на фабрике № 6 Арманского комбината за ноябрь месяц был выполнен 58%, а по добыче продукции — 62,4%.

Работа фабрики в ноябре была характерна большим количеством простоев, в течение месяца было немного дней, когда фабрика работала нормально, с полной нагрузкой.

Только дробильное отделение фабрики в течение ноября простояло 194 часа. В целом по фабрике в ноябре зарегистрировано 229 часов простоя, из них 149 часов из-за отсутствия руды

— Мы бессильны что-нибудь сделать, — говорили руководители фабрики (начальник Никитин и главный инженер Прун), — так как не получаем достаточного количества сырья и не можем предвидеть дальнейшей работы.

Внесла свою лепту в выполнение плана Арманским комбинатом и колымская зима. Днем 30 ноября на сопках поднялась пурга, которая в течение нескольких часов замела Тенькинскую трассу и проезды на рудник и фабрику. Запасов руды на дворе фабрики не оказалось, и вечером главный корпус остановился. Четверо суток мела пурга и столько же дней царила тишина в цехах фабрики.

По итогам такой «ударной» работы рудника выходит приказ № 738 по ГУСДС от 3 декабря 1942 года «О безобразной работе рудника «Кандычан» ТГПУ в ноябре м-це с.г.» в котором всем сестрам раздали по серьгам: «Рудник «Кандычан» Арманского Комбината ТГПУ, несмотря на достаточное количество компрессорного парка, обеспеченность сжатым воздухом и взрывчаткой, план добычи руды в ноябре не выполнил, в результате чего работа обогатительной фабрики № 6 была сорвана и основная продукция выполнена на 66,1%.

Основной причиной невыполнения плана рудником являлась плохая организация буровзрывных работ. Вместо планового выхода горной массы на один шпурометр 0,35 м3, фактический выход составил только 0,26 м3. Расход сжатого воздуха больше планового на 23%, вследствие чего бесцельно израсходовано около 7 тонн горючего и нанесено убытка государству, только за счет перерасхода сжатого воздуха, более 23 тысяч рублей.

Нач. рудника тов. Роженков и главный инженер тов. Решетняк, несмотря на неоднократные указания об упорядочении буровзрывных работ и экономию сжатого воздуха, мер своевременно не приняли и с 1-го декабря сего года рудник также продолжает плохо работать и не выполнять план.

Приказываю:

§1.

Нач.рудника «Кандычан» тов. Роженкова за невыполнение плана добычи руды арестовать на 5 суток с исполнением служебных обязанностей.

§2.

Главному инженеру рудника тов. Решетняк за перерасход сжатого воздуха и плохую организацию буровзрывных работ объявить выговор.

§3.

30% убытков, нанесенных государству взыскать поровну с начальника рудника т. Роженкова и гл.инженера т. Решетняк.

§4.

Нач. Арманского Комбината тов. Азриель немедленно принять меры к упорядочению работы рудника и потребовать от тов. Роженкова и тов. Решетняк безоговорочного выполнения ежесуточного плана добычи руды, планового расхода сжатого воздуха и планового выхода горной массы с одного шпурометра».

Можно конечно улыбнуться аресту начальника рудника с исполнением служебных обязанностей, но фактически это было последнее китайское предупреждение не справлявшемуся со своими обязанностями руководителю.

Декабрь

После снега и метелей в конце ноября — начале декабря дороги между рудником и фабрикой основательно перемело. И если участок дороги от рудника до Тенкинской трассы расчистили быстро, то для восстановления движения до фабрики потребовались более решительные меры. Для расчистки снежных завалов со стороны Тенькинской трассы была снята рабочая сила с рудника и брошена на уборку снега. Навстречу им вышла колонна автомашин с фабрики. В результате самоотверженной работы в течение дня проезд был открыт.

На фабрике облегченно вздохнули — теперь закончится вынужденное безделье, наконец-то оживут цехи! Но надежды только остались надеждами — руды, подготовленной для транспортировки на фабрику, у рудника не было…

Штольня на рудном участке № 2. Рудник «Кандычан». 2021 год.

И снова рудник «Кандычан» оказался под прицелом у «Советской Колымы». Очередной репортаж о состоянии дел на руднике вышел 13 декабря 1942 года, и назвать его жизнеутверждающим было сложно: «Рудник «Кандычан» в ноябре не выполнил плана по продукции и другим важнейшим показателям. Не выправилось положение и в первые дни декабря.

В чем же причины этого? Рудник имеет достаточный фронт работ, обеспечен перфораторными молотками, сжатым воздухом и т. п. Дело прежде всего в отсутствии настойчивой борьбы со стороны горнадзора за плановый выход горнорудной массы. На участке № 1, где начальником тов. Коляда, выход руды на один шпурометр за ноябрь составил 0,27 кбм вместо плановых 0,36. Горные мастера тт. Кукаркин и Плошкин не следят за расположением шпуров. Не интересуются этим и начальники смен тт. Сафронов и Вартаньян. Не чувствуя контроля, бурщики вместо двух-трех располагают по 4—5 шпуров на один квадратный метр.

В последних числах ноября имел место такой факт. Бурщик Шумилов расположил по 5 шпуров на 1 кв. метр, а бурщик Бондарин — по 4 шпура. Казалось, бракоделы должны были понести ответственность и на их примере будут научены и другие любителя растранжиривать взрывчатку. Этого не случилось. Начальник смены Сафронов, преспокойно произвел отпалку. Выход руды получился чрезвычайно низкий. Воспользовавшись покровительством начальника смены, который скрыл этот факт от начальника участка, оба бурщика в следующую смену вновь допустили брак.

В штольне на горном участке. Рудник «Кандычан». 2021 год.

Горнадзор участка не следит за правильным использованием рабочего времени, за производительностью труда. Как правило, бурщики работают не более 5—6 часов в смену, а остальное время просиживают в теплой избушке, ожидая, пока им подготовят рабочее место. Характерен случай, который произошел 7 декабря. До 2 часов дня бурщики не могли приступить к работе (смена тов. Вартаньян), так как не были готовы рабочие места. Наконец, начальник участка тов. Коляда отдал распоряжение: «Пустить воздух, начать бурение!». Но когда бурщикам был вручен наряд на работу, не оказалось заправленных буров.

— Нам не давали воздуха, — заявили в кузнице. — вот мы и ждали.

А ведь первую половину дня компрессорная не работала. Требовалась лишь элементарная распорядительность, и к началу работы бурщики были бы полностью обеспечены инструментом.

На руднике преступно перерасходуют взрывчатку. Но руководитель буро-взрывных работ тов. Семенов фактически ничего не сделал для того, чтобы изменить это положение. В течение нескольких дней на разведочной штольне № 5 уходка за 9 отпалок составила 1,6 метра вместо плановых 5 метров. Прямая обязанность Семенова заинтересоваться этим фактом, но он даже не побывал в этом забое.

Несмотря на серьезное предупреждение, которое получили недавно руководители рудника со стороны Главного управления, «Кандычан» работает плохо. За первую декаду декабря план не выполнен по всем переделам. Главный инженер рудника тов. Решетник ослабил руководство горнадзором. С бурщиками не проводят бесед о правильном расположении шпуров, забыли здесь и об обмене опытом.

Рудник имеет все возможности наверстать упущенное и выполнить план декабря. Сделать это — долг кандычанского коллектива перед родиной, перед фронтом».

Трезво оценив обстановку на руднике и его реальные возможности, на 1943 год руководство Дальстроя приказом по ГУСДС № 795 от 24 декабря 1942 года присвоило руднику «Кандычан» III категорию.

По итогам года

Согласно отчётам, на руднике «Кандычан» за 1942 года было добыто из недр 11, 75 тысяч тонн жильной массы со средним содержанием 2,41%, обработано на фабрике 17,1 тысячи тонн. Получено металла (олова) в концентрате 127,538 тонн.

1943

Январь

Рудник «Кандычан» на 1 января 1943 года

Из найденных документов о деятельности рудника на 1 января 1943 года можно создать общую картину о состоянии рудника, уровне его механизации и общем положении дел.

Руководящий состав рудника:

- главный инженер Николаев,

- главный механик Бутко,

- старший геолог Суворов,

- старший макшейдер Плотников.

Вагонный парк рудника на тот момент состоял из 22 вагонеток «Калантинка» объёмом 0,33 кубометра и 3 вагонеток тип «Коппель» 0,75 кубометра.

Остатки вагонеток «Калантинка». Рудник «Кандычан». 2021 год.

Собственный автопарк рудника состоял из одной машины ЗИС-5. Перевозка руды с рудника на фабрику осуществлялась силами Арманского комбината, базировавшегося у обогатительной фабрики № 6.

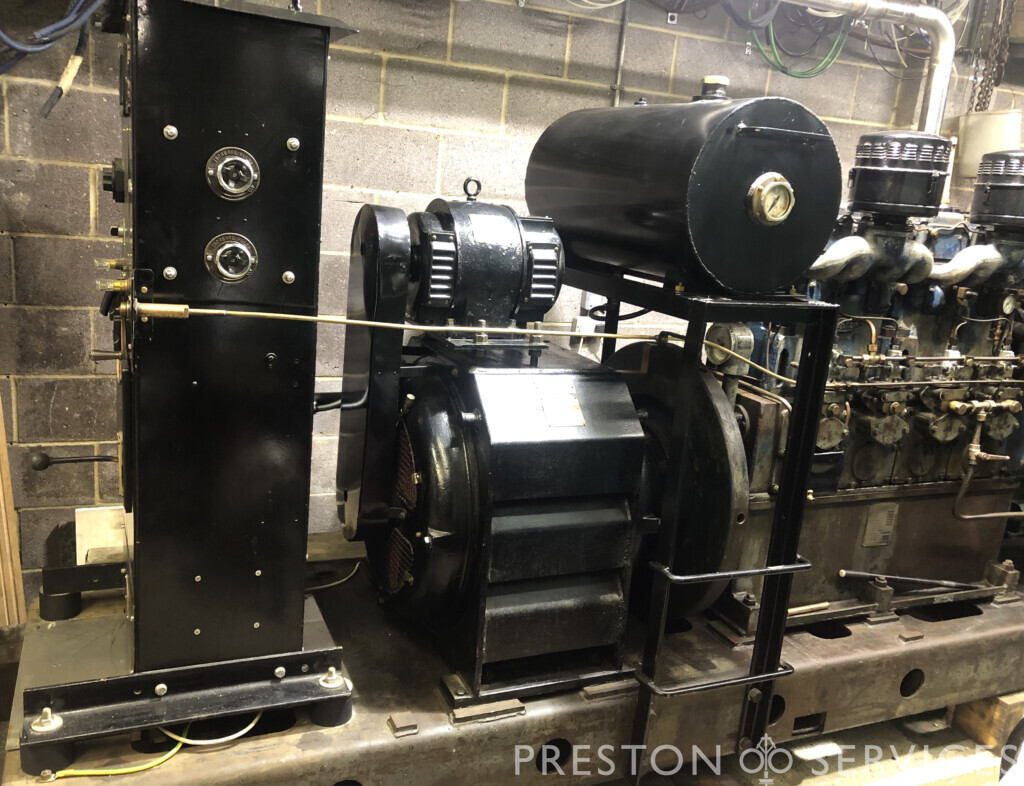

В состав компрессорной «Кандычана» входили 9 компрессоров ВВК-200 с двигателями внутреннего сгорания. (Попытка перевода оборудования рудника на газогенераторы особым успехом не увенчалась — О.В.)

Электроэнергией рудник и его объекты снабжала собственная электростанция, состоявшая из находившегося в работе ЧТЗ-65 (65 лс) с генератором ВГ-50-8 с мощностью 50 кВа и напряжением 400 Вольт, установленного 20 июня 1942 года. И ХТЗ-НАТИ (52 лс) с генератором ВСГ-30 мощностью 30 кВа и напряжением 400 вольт, находившегося в резерве. Двигатели электростанции также работали на жидком топливе.

Одна из уцелевших опор ЛЭП. Рудник «Кандычан». 2021 год.

Основными потребителями на руднике были:

- участок № 1,

- мехмастерские,

- стройцех,

- участок № 2,

- посёлок,

- ВОХР и лагерь.

На 1 января 1943 года, согласно отчёта, энергопотребление оборудования рудника составляло 73,2 кВт, на освещение тратилось около 15 кВт.

В 1942 году добыча касситерита на руднике «Кандычан» велась на жилах № 1, № 2, № 3.

Апрель

Интересный факт, но руководство рудника, порой, несмотря на возможность производить капитальный ремонт оборудования на Авторемонтном заводе (Магадан) предпочитало это делать на месте своими силами. Что больше сыграло роль в принятии такого решения сказать уже сложно, можно только предполагать. Вариантов не так уж и много:

- наличие собственных специалистов и запчастей,

- желание снизить расходы за счёт транспортировки, монтажа и оплаты ремонта,

- недоверие к работе АРЗ.

Здесь располагались компрессорная и дизельная электростанция рудника «Кандычан». 2021 год.

Из заметки в газете «Советская Колыма» от 20 апреля 1943 года: «Компрессор № 4 подлежал капитальному ремонту. Эту машину руководители рудника «Кандыза» решили отправить на Авторемонтный завод.

— Отремонтируем на месте, — заявили слесари тт. Кузнецов и Лапшин. — Это будет нашим подарком к празднику 1 Мая.

Ежедневно 12—15 часов, не отходя от машины, работают патриоты. Части, которые, казалось бы, сделать на руднике невозможно, стали вытачивать на токарных станках в механическом цехе. Уже отремонтирована коробка передач, на две трети готова муфта сцепления, заканчивается ремонт мотора.

Инициативу стахановцев подхватил коллектив электростанции. Тт. Зыков, Бондарев к Абдалов взяли обязательство к 1 Мая капитально отремонтировать дизельный мотор «ЧТЗ-65» и стационарный мотор «ЗИС-5»».

Июль

Судя по отсутствию критических статей в периодической печати и карающих приказов руководства Дальстроя, первую половину промывочного сезона 1943 года рудник «Кандычан» встретил стабильной работой и рядом успехов. Из газеты «Советская Колыма» от 9 июля 1943 года: «Начальник участка рудника «Кандычан» тов. Кирпичников за самоотверженный труд на добыче оборонной продукции в прошлом году был награжден медалью «За Трудовое Отличие». Вдохновленный правительственной наградой тов. Кирпичников в этом году работает по-фронтовому.

Стахавцы тт. Болтычев, Берзенков и Ханин на ручном бурении каждую минуту времени используют по-военному и дают по полторы нормы. На перфораторном бурении для всех служат примером бурщики тт. Бычков. Сайнутдинов и Кошкарев».

Здесь располагались склады рудника «Кандычан», остатки пожарного щита. 2021 год.

Из газеты «Советская Колыма» от 14 июля 1943 года: «Комсомольцы и молодежь компрессорного парка рудника «Кандычан» готовят достойную встречу Международному юношескому дню. Комсомольцы тт. Смирнов, Соколов, Крыжановский, Серяков и беспартийный тов. Кузнецов ежедневно добиваются большой экономии горючего и смазочных материалов. Тов. Смирнов, обслуживая две машины, сэкономил в июне 529 кг горючего и 22 кг смазочного. Тт. Соколов и Крыжановский, обслуживая по три компрессора каждый, сберегли за месяц один—1.476 кг горючего и 67 кг масла, а другой — 1.136 кг горючего и 51 кг смазочного.

Тов. Кузнецов работает одновременно на четырех компрессорах. Им сбережено за месяц 1.351 кг горючего и 65 кг смазочного».

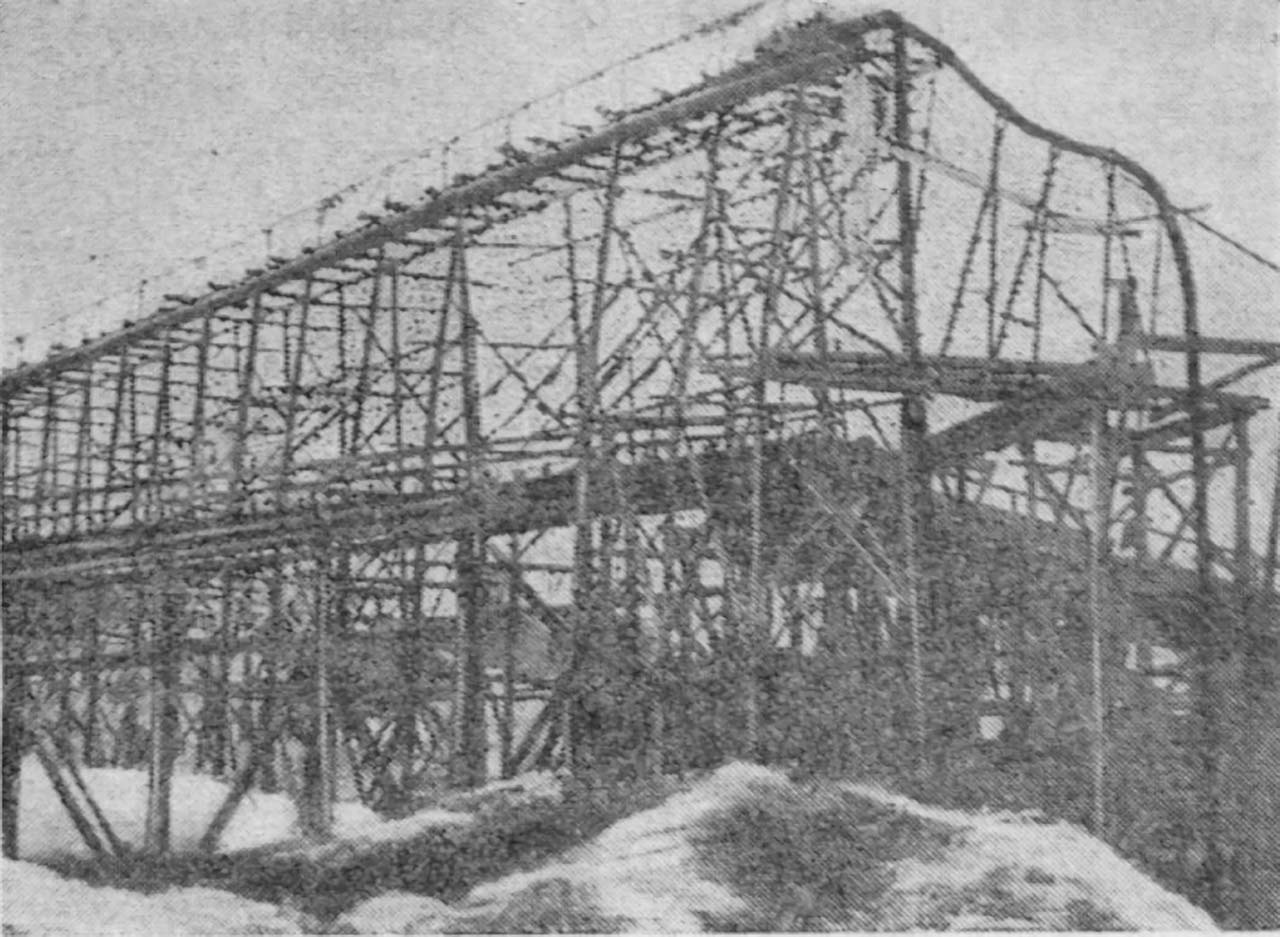

Подготовка к зиме

Подготовка к зиме на предприятиях Дальстроя начиналась, как правило, уже с июля. Производился ремонт и утепление производственных помещений, жилищного фонда, заготовка дров и ряд других мероприятий силами самих предприятий. Не был исключением и рудник «Кандычан». Из газеты «Советская Колыма» от 11 июля 1943 года: «Рудник «Кандычан» ведет подготовку к зиме. Организована бригада плотников для ремонта жилых и служебных зданий. Основная часть плотников занята на окончании строительства 8-квартирного дома. В новом доме будут жить бурщики-стахановцы, инженерно-технические работники.

Развалины жилого дома. Посёлок Кандычан. 2021 год.

Другая часть плотников занята на ремонте жилых помещений. Перестилаются полы, ремонтируются крыши, производится в помещениях обшивка стен тесом. Для конопатки производится заготовка мха».

Сентябрь

Очередное пике «Кандычана»

Недостаточное внимание к геологоразведке со стороны рудников и приисков было причиной не одного десятка приказов по ГУСДС. А к чему приводила такая беспечность со стороны руководства предприятий Дальстроя и её последствия, можно отследить на примере рудника «Кандычан» и в целом Арманского горнорудного комбината. Из газеты «Советская Колыма» от 19 октября 1943 года: «История этой жилы своеобразна и поучительна. Если вы захотите узнать, почему Арманский горнорудный комбинат за 9 месяцев работы выполнил только 57,9 проц. плана, вам ответят: «Подвела первая жила».

Сначала первой жилой на руднике «Кандычан» даже хвастались. Она была богата металлом. Фабрика отлично освоила переработку руды. Перспективы комбината строились на длительной разработке этой жилы. И вдруг она отработалась. Такое внезапное исчезновение жилы застало врасплох и начальника комбината тов. Пахомова, и начальника рудника тов. Рыженкова. Оказалось, что ни тот, ни другой в перспективе, кроме этой жилы, ничего существенного не имели.

С этого момента в комбинате наступила длительная полоса беспорядочных метаний. Начались поиски богатых жил, которые бы обеспечили выполнение плана. Поиски эти приобрели характер лихорадочного перескакивания с одного участка на другой.

Простейший деревянный ворот для подъёма породы из шурфа. Рудник «Кандычан». 2021 год.

На рудник «Кандычан» из управления комбината стали поступать распоряжения. Людей перебрасывали. Сегодня разрабатывали жилу № 3, завтра переходили на седьмую. Одна руда не удовлетворяла своими качествами, другая имела малые запасы.

Растерянность, которую здесь называют «нервозностью», переросла в неуверенность и дезорганизовала работу рудника, фабрики, участков. На «Кандычане» вели неправильную отработку жилы № 3, выхватывая отдельные, более богатые кусочки. В результате ни металла не получали, ни объемов руды не дали, а фронт работы сузили неправильной отработкой. Ежедневно с этого участка можно было выдавать столько руды, сколько требовалось фабрике.

Перебрасывая рабочих с одного участка на другой, распыляя взимание, гоняясь за множеством «зайцев», руководители комбината не смогли сосредоточиться на чем-то основном и главном.

Метания эти привели к снижению производительности, недодаче объемов руды, росту задолженности по плану и непроизводительной работе фабрики. За 9 месяцев фабрика простояла из-за отсутствия руды свыше 860 часов. Переход с одной руды на другую не давал ей возможности наладить правильную технологию. Разные по своим свойствам руды требовали различного режима.

Арманский комбинат не был бы так потрясен внезапной отработкой первой богатой жилы рудника «Кандычан», если бы руководители его не настроились столь пугливо, более тщательно оценили бы свои силы и возможности. Данные геологоразведки подтверждают наличие запасов руды в жилах №№ 3 и 7, обеспечивающих фабрику на многие месяцы».

Несмотря на бедственное положение с планом, рудник продолжал свою работу и пытался выправить положение.

Здесь располагался стройцех рудника «Кандычан». 2021 год.

В военные годы коллективы многих предприятий Дальстроя собирали тёплые вещи и подарки для бойцов Красной Армии, перечисляли средства на строительство танков и самолётов. Не остался в стороне и коллектив «Кандычана». Об этом писала газета «Советская Колыма» 19 октября 1943 года: «На днях комсомольская организация провела воскресник на основном производстве. 12 человек на расчистке штреков заработали несколько сот рублей. Деньги переданы в фонд постройки эскадрильи самолетов имени 25-летия ВЛКСМ. Кроме того, на строительство этой эскадрильи собрано 4.600 руб. наличными деньгами.

17 октября комсомольцы и молодежь проводили очередной воскресник. Заработанные деньги также переданы на строительство боевой эскадрильи».

В октябре 1943 года газетой «Советская Колыма» от 31 октября 1943 года отмечалась успешная работа геологоразведчиков рудника «Кандычан»: «Успешно справился с заданием октября коллектив буровой вышки (старший буровой мастер Новгородов) рудника «Кандычан».

20-дневный план коллектив выполнил на 163%. Этих успехов коллектив добился благодаря предоктябрьскому соревнованию. Полностью изжиты простои и аварии, которые раньше имели место.

Свое обязательство — к XXVI годовщине Октября закончить работы по проходке скважины — коллектив с честью выполняет. Впереди идет смена бурового мастера тов. Коновалова».

1944

Январь

В целом, несмотря на небольшие успехи по отдельным участкам, ситуация по выполнению плана на руднике «Кандычан» продолжала ухудшаться, что в результате привело к кардинальным решениям руководства Дальстроя.

Консервация

В итоге руководством Дальстроя в январе 1943 года было принято решение о прекращении работ и консервации рудника «Кандычан» и Арманского горнорудного комбината в целом.

Люк от бункера для погрузки руды. Рудник «Кандычан». 2021 год.

Согласно приказу № 36 по ГУСДС от 20 января 1944 года «О консервации Арманского Горнорудного Комбината ТГПУ» предписывалось: «В делах рационального использования рабочей силы и оборудования на более перспективных месторождениях приказываю:

§1.

С 10 января с.г, работы в Арманском горно-рудном комбинате ТГПУ прекратить, рудник «Кандычан» участок «Армань» и ф-ку № 6 законсервировать .

§2.

Начальнику ТГПУ, подполковнику интендантской службы тов. Виноградову:

- Для Консервации Арманского, горно-рудного комбината назначить комиссию:

Комиссии основную работу по консервации окончить к 1 февраля 1944 года. Бухгалтерский отчет о деятельности Арманского горно-рудного комбината окончить и представить со всеми материалами по консервации в Главное Управление Дальстроя к 1 марта 1944 года.

- К 25 января, составить смету расходов, связанных с работой по консервации Арманского комбината и представить мне на утверждение. Плановому отделу Дальстроя определить источник покрытия расходов, связанных с работой по консервации.

- Оборудование рудника «Кандычан» участка «Армань» и ф-ки № 6 привести в состояние годное для длительного хранения.

- Рабочую силу Арманского комбината использовать на добыче основного металла в ТГПУ. Кроме рабочих специалистов-обогатителей\. которых перебросить на действующие предприятия.

Моему Заместителю no УСВИТЛу Подполковнику Госбезопасности тов. Драбкину обеспечить охрану фабрики № 6 поселка фабрики и рудника «Кандычан» ведомственной военизированной охраной для чего установить три поста.

§4.

Консервацию подчинить Главному Управлению. Запрещаю передачу другим предприятиям какого-то ни было оборудования без разрешения, персонально, моего заместителя по олову, инженер-полковника тов. Пруна.

§5.

Моему заместителю по кадрам, подполковнику Госбезопасности тов. Никешичеву определить назначение инженерно-технических работников и служащих Арманского комбината на другие предприятия.

§6.

Начальнику ТГПУ, подполковнику интендантской службы тов. Виноградову январьский план металлодобычи Арманского комбината переложить на рудник «Бутугычаг» и Хениканджинский комбинат.

Развалины бани на ручье Кандычан. Вместо ёмкости для воды — вагонетка «Кноппель». Рудник «Кандычан». 2021 год.

Среди основных причин консервации рудника «Кандычан» стоит отметить следующие:

Сульфидные руды. На обогатительной фабрике № 6 ТГПУ, впрочем, как и по всему Дальстрою в то время, так и не смогли найти и отработать необходимую схему обогащения сульфидных руд месторождения за время работы рудника. Потери при обогащении руды Кандычанского месторождения достигали 60-70%.

Высокая стоимость электроэнергии. Рудник «Кандычан» снабжала собственная дизельная электростанция, себестоимость 1 кВт которого была выше, нежели от централизованного снабжения, что приводило к прямым убыткам рудника.

Обеднение месторождения. «Хищнический» метод добычи, при котором в первую очередь выбирались наиболее богатые участки руды, а бедные оставались нетронутыми, привело к тому, что, в общем, по месторождению концентрация касситерита в руде снижалась, и добыча такой руды становилась нецелесообразной.

Высокая себестоимость продукции. Все вышесказанное приводило к высокой себестоимости олова, добываемого на Кандчынском месторождении, и делало добычу касситерита экономически невыгодной, по сравнению с другими касситеритовыми приисками и рудниками Дальстроя на тот момент времени.

Итоги

Из документов, имеющихся в открытых источниках, можно говорить о том, что за годы эксплуатации было добыто 394,6 тонны олова. На момент консервации запасы олова оценивались в 865 т со средним содержанием 1,87%.

После закрытия рудника

После консервации рудника в 1944 году и его закрытия, добыча касситерита была прекращена, но работы по доразведке месторождения продолжались ещё в конце 40-х — начале 50-х годов.

Рельсы на откатке из штольни на руднике«Кандычан». Дата изготовления на рельсе — 1949 год. 2021 год.

Так, на оловорудных участках «Кандычан» и «Мяунджа» в 1949 году велась разведка «Арманским разведрайоном» ВК РайГРУ с базой в поселке Горная Армань (Армань), где размещалась на камеральные работы Арманская ГРП.

Благодарности

Моя признательность и благодарность Колымскому хронографу Александра Глущенко, МОКМ и Госкаталогу.

В процессе подготовки материала были использованы статьи и заметки из газеты «Советская Колыма» и других периодических изданий.

В статье использованы материалы ГАМО (Государственный архив Магаданской области), моя признательность и благодарность коллективу архива за помощь в работе.

Мой низкий поклон Зеленской Галине Юрьевне за помощь и содействие в работе.

Хочу отметить также моего друга Алексея Тищенко и его жену Елену. Благодаря им мне удалось лично посетить и изучить эти места, что сильно облегчило работу над историей рудника.