Здесь был прииск «Дарпир».

Знакомство с прииском «Дарпир» началось для меня с воспоминаний заключённых библиотеки Сахаровского центра, публикаций интернета, а немного позже и с общения со старожилами Колымы и теми, кто интересуется историей Дальстроя.

Вот тогда-то я в полной мере вкусил мрачных былей и зловещих преданий об этом месте. Были среди них и леденящие душу рассказы о добыче урана и рассказы о погибшем от голода лагере, откуда к населённым пунктам живыми добрались считаные единицы и многое другое…

Но если о другом зловещем символе Колымы — Бутугычаге, информации в свободном доступе хватает для анализа фактов и создания собственного представления об истории этого места, то о Дарпире такой информации были крохи и поиски обещали быть продолжительными и скрупулёзными.

Не один раз после окончания очередного материала возникало желание сесть и вплотную заняться решением этого ребуса, но всё время оставлял эту работу на потом…

К началу поисков мне даже было неведомо точное месторасположение этого прииска, так как он был схематически отмечен только на нескольких картах и то, без привязки к местности. Поиски его местонахождения стали ещё тем квестом — не один час пришлось провести за рассматривание карт Генштаба и спутниковых снимков, осматривая берега окрестностей озера Дарпир в безуспешных поисках своей добычи… Впрочем, вернёмся к поискам и находкам.

1940

Кунтакийская геолого-разведочная партия

Весной 1940 года Кунтакийская геолого-поисковая партия, руководимая Д.М. Шаньгиным и П.И. Показаньевым, ушла из Берелёха в тайгу. В её задачу входило обследование района, смежного с Индигиркой (ЗГПУ, на север от Сусумана, на границе с ЯАССР), для выявления проявлений полезных ископаемых.

Обстановка таёжной жизни разведчиков проста — несколько полотняных палаток — вот и все «удобства». Это позволяло геологам не задерживаться на одном месте, охватывая разведкой более обширную площадь, так было и на этот раз.

Открытие месторождения приписывают прорабу-поисковику Георгию Васильевичу Глазкову, старому таёжнику с шестилетним стажем работы на Колыме.

Обосновавшись в бассейне реки Дарпир-Сиена, геологи наткнулись на многообещающие залежи касситерита. Не удовлетворяясь этими данными, Глазков перевалил в нижнюю систему рек, где нашёл подтверждение богатому залеганию касситерита.

Из разведчиков за свой ударный труд были отмечены Батриченко, прорабы Глазьев и Былина, шурфовщики Великоиваненко и Куприенко, техник разведочного бюро Курина, десятник Яковлев и другие.

Следы поисков геологов в этом районе можно заметить и сегодня на спутниковых снимках — проходочные траншеи избороздили склоны сопок, где велись поиски следов касситерита.

Так или иначе — первые данные геологов позволили говорить о новом большом открытии, о расширении металлоносных площадей Запада. Планировалось расширить район поисков, начать глубокую разведку и обследование найденных месторождений касситерита.

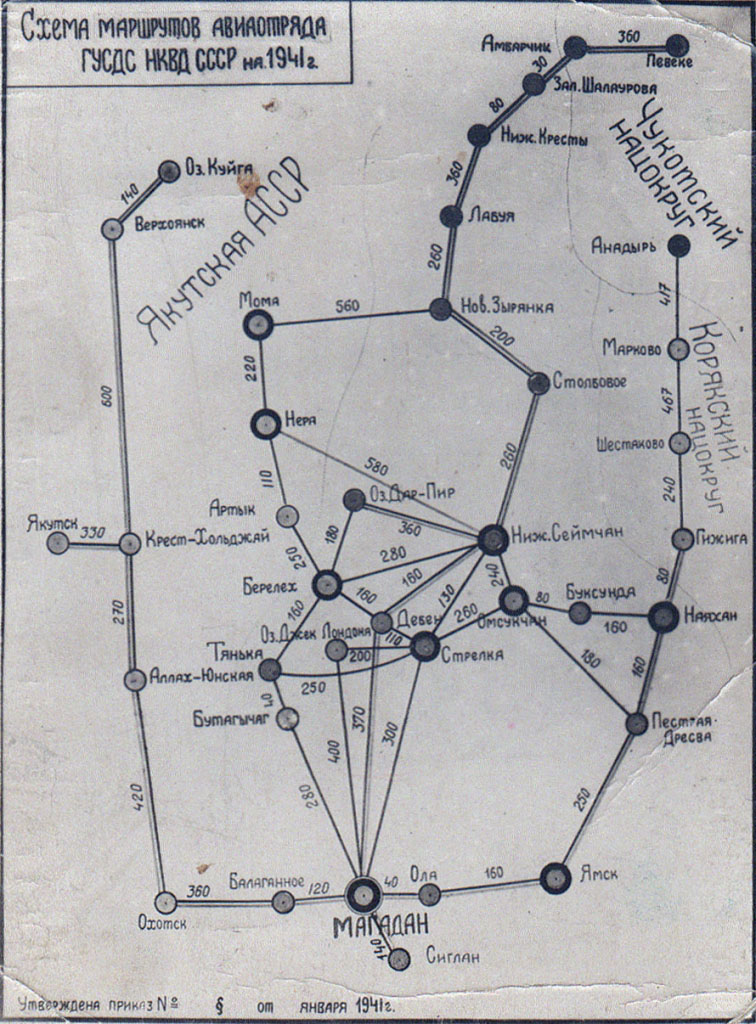

В связи с масштабными геологическими поисками в этом районе и полным отсутствием дорог к Дарпиру перед авиаотрядом Дальстроя была поставлена задача по бесперебойному обеспечению геологических партий всем необходимым. Из документов: «Летом 1940 года перед авиаторами «Дальстроя» была поставлена новая задача доставить в Омсукчан, Зырянку, Пёструю Дресву, Неру и на озеро Дарпир для геологов обмундирование, различные материалы, продукты и обеспечить бесперебойную доставку газет и корреспонденции в Южное, Западное, Северное и другие управления».

В интервью газете «Советская Колыма» от 19 августа 1940 года главный геолог Берелехского районного геолого-разведочного управления (БЕРГРУ) Борис Вронский рассказывал: «Работа разведчиков, проходит слаженно и дружно. В ближайшее время к разведчикам в бассейн Дарпир-Сиены должен вылететь гидросамолёт. Посадочной площадкой для него будет служить расположенное по соседству озеро. С самолётом будет направлено оборудование, необходимые материалы. Туда же отправляют рудно-поисковую партию, забрасывают дополнительные силы разведчиков. Всё делается для того, чтобы новое месторождение получило детальное освещение».

Первое время были перебои с поставкой продовольствия и фуража — порой приходилось по несколько дней ждать прибытие самолётов, когда запасы подходили к концу. Лошадям приходилось выкалывать корм из-под снега. Только с наступлением зимы 1940-41 года продовольствие и снаряжение начали регулярно подвозить с базы геологоразведочной службы. Снабжение осуществлялось по зимнику, грузы привозили на оленях.

1941

Схема маршрутов авиаотряда на 1941 год.

В 1941 году на озере Дарпир действует постоянная гидробаза авиаотряда Дальстроя, обозначенная на схеме полётов. Самолёты на Дарпир летали по двум маршрутам: Берелёх — озеро Дарпир и Нижний Сеймчан — озеро Дарпир.

Образование прииска

После открытия месторождения касситерита приказом по ГУСДС № 108 от 1 марта 1941 года на Дарпирском месторождении россыпного олова (ЗГПУ) с 7 марта организуется прииск «Дарпир» с подчинением Западному горнопромышленному управлению. Начальником прииска назначен А.Н. Докукин.

Из газеты «Советская Колыма» от 12 марта 1941 года: «Недавно в окрестностях озёра Дарпир разведчики обнаружили месторождение малого металла. Сейчас по указанию Главного управления Дальстроя в районе озера на ключе Дарпир-Сиена открывается новый прииск. Главным управлением уже утверждён состав руководящих работников нового предприятия.

При организации прииска «Дарпир» Западное управление столкнётся со значительными трудностями. Новое предприятие находится в 300 километрах от Сусумана и отрезано от трассы глухой тайгой и бездорожьем. На днях к прииску «Дарпир» двинется первая экспедиция в составе мощных тракторов и нескольких автомашин. Экспедиция доставит на прииск продовольствие, технику, инструменты и рабочих. Первый рейс на «Дарпир» продлится примерно месяц».

С 22 июня по 1 августа 1941 прииск «Дарпир» уже участвует в соревновании на звание лучшего прииска Дальстроя.

Для создания прииска и его работы требовалась рабочая сила, оборудование, топливо и многое-многое другое. Всё это ещё требовалось доставить на труднодоступный и удалённый от Колымской трассы район.

Битва за Дарпир

Из газеты «Советская Колыма» от 19 марта 1941 года: «Закончились сборы первой экспедиции на реку Дарпир. Два дня назад отправились в путь три трактора, гружёные горючим и техническими материалами. Вслед за ними вчера ушли три вездехода ЗИС-33, также с грузом для нового прииска. Несколько позднее из Сусумана вышли пять грузовых автомашин ЗИС-5. В составе экспедиции есть также автомашина технической помощи.

Ночью 19 марта весь состав Дарпирской экспедиции подтянулся к Хевкандье — базе разведочного района.

В беседе с нашим корреспондентом начальник экспедиции орденоносец В.И. Дятлов рассказал следующее:

— До Хевкандьи добрались благополучно. Весь подвижной состав экспедиции работает хорошо. Сегодняшнюю ночь отдыхали на базе разведрайона. Мороз здесь — 47 градусов. Сейчас выходим в путь. Настроение участников бодрое. В фургонах, поставленных на тракторные сани тепло.

Начиная от Хевкандьи по направлению к Дарпиру отсутствует всякая дорога. Здесь вездеходы будут оснащены гусеницами».

Вторая экспедиция с грузами для Дарпира отправилась из Сусумана в ночь с 3 на 4 апреля, в составе колонны было 10 газогенераторных автомобилей автобазы № 5 (Берелёх). Основные грузы для прииска — продовольствие, промтовары, и техника. Возглавлял колонну зам. главного инженера автобазы № 5 тов. Мекке. Колонна дошла до перевалбазы, где разгрузилась и вернулась обратно в Берелёх.

Из интервью начальника автоколонны Мекке в газете «Советская Колыма» от 11 апреля 1941 года: «...Получив от руководителей Дальстроя задание доставить грузы к перевалке Дарпира, автобаза отобрала 10 лучших газогенераторных автомобилей и снарядила их в далёкий и тяжёлый рейс.

4 апреля, в 2 часа 30 минут, нагрузив машины продовольствием, промтоварами и техникой, мы двинулись в путь. Вначале шли по хорошей дороге мимо приисков Запада, а затем вышли на таёжный проезд, сделанный первой экспедицией.

Дорога была исключительно трудной. Видимо, последним перед нами прошёл вездеход. Он сделал здесь колею, равную по ширине автомашине. Но снег за последнее время подтаял и осел. След, проложенный вездеходом, стал выше окружающего его снежного покрова. Получилось подобие двух лыжней. Машины часто срывались с них. Приходилось подрубать плотный снег и снова выводить машины на колею.

Тяжёлым оказался и путь по льду реки Берелех. Часто попадались наледи, и шоферам приходилось на полном ходу перебираться через них. Однажды один из автомобилей провалился под лёд. Пришлось потратить много сил для того, чтобы при помощи ваг и брёвен вытащить машину. Пока мы добрались до места, машины ещё три раза проваливались под лёд.

К вечеру колонна подошла к перевалочной базе. За 16 часов машины прошли 120 км тяжёлого автопроезда»…

От перевалбазы дальше грузы до прииска перевозили на оленьих нартах. Хочется сделать уточнение, что пара ездовых оленей могла перевезти на нартах не более 170-180 кг. Было необходимо организовывать зимник для автомашин непосредственно до самого будущего прииска.

Первые автоколонны разведали и пробили зимник до перевалбазы на Дарпир. Весна уже стучалась в окна, сокращая время жизни зимника. Перевезти требовалось большое количество грузов и продовольствия для нормальной работы прииска «Дарпир» в автономный период, до следующего зимника. Поэтому почти ежедневно из Сусумана и Берелёха выезжали автомашины, держа курс на перевалбазу Дарпира.

Добраться до самого прииска машинам не удавалось, и грузы разгружали в тайге. Вначале перевалбаза была на 115-й километре Дарпирского проезда. К середине апреля последняя автоколонна, состоявшая из 11 автомобилей под руководством Джалаляна, сумела пробиться до 145-го километра. Дальше путь автоколонне преградили большие наледи, и машины пришлось разгрузить. Таким образом, перевалбаза Дарпира стала ближе к прииску на 30 километров.

В мае 1941 года зимник до перевалбазы Дарпира был закрыт, завоз грузов прекращён. Прииск Дарпир отправлялся практически в автономное плавание.

Многое осталось за скупыми строками газетных статей — самоотверженный труд водителей, которым буквально с боями приходилось пробиваться через непроходимые дебри, морозы, наледи и все другие прелести и капризы заснеженной Колымы.

Добыча касситерита

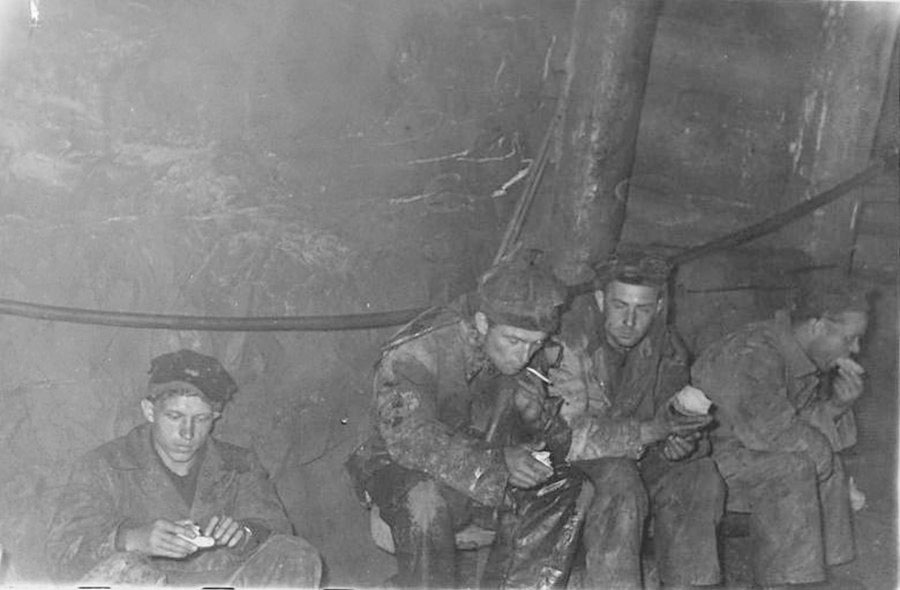

Добыча касситеритом на новом прииске в основном велась при помощи мускульной силы, при минимальной механизации. О том, как добывался здесь касситерит, пишет в своих воспоминаниях бывший заключенный прииска «Дарпир» Александр Хорват: «Две тысячи заключённых готовят куда-то. Выдают паёк — подгоревшие сухари и гонят в Дарпир («Проклятое место») — на олово. Бредём через болота, холмы кровавой брусники, которой и питаемся. Наконец, достигаем территории. Вдали лес, вокруг нас сопки, голь, только свищет ветер. Здесь мы должны работать, строить себе жилье, перевоспитываться. Первая ночь после тяжёлого дня…

Копались в промойных ручьях, ворочали валуны, отыскивая голыши в ледяной запруде. Ползём, выгребаем, ползём, выгребаем. На вес выбираем олово. Смена — 12 часов. Погода за день успевает смениться 2—3 раза. Тропы заносило. В любую погоду норма намывки — ведро, больше пуда».

25 мая 1941 года на прииске «Дарпир» приступили к промывке горной массы на лотках и проходнушках. К 30 мая строители закончили строительство первого промприбора, который был введён в эксплуатацию.

Но нормальному ходу промывки мешали неблагоприятные климатические условия. В первой половине июня 1941 года в районе прииска продолжались сильные заморозки и частые снегопады, поэтому промприбор работал не на полную мощность, используя оборотную воду.

На прииске было развёрнуто социалистическое соревнование за успешное выполнение годового плана. 2 июня 1941 года, как сообщал председатель приискового комитета Лемехов, состоялась проверка выполнения майских социалистических договоров. По результатам проверки Годунову, Ржевской, Стародубову и Чибриковой присвоено звание ударника.

Работа строительного и механического цехов признана неудовлетворительной.

Во второй половине июня на прииске работало уже два прибора. С 13 июня прииск начал выполнять суточные задания по добыче касситерита. 14 июня план был выполнен на 110%, 15 июня на 126% и 16 июня на 124%.

С 17 июня прииск получил новый уточнённый план, значительно увеличенный по сравнению с предыдущим. В этот день суточное задание было выполнено на 80%. 18 июня «Дарпир» выполнил план на 83,3% задания.

Во второй половине июня приступили к строительству ещё двух промприборов.

Уголь Дарпира

Касситерит был не единственной находкой геологов в районе озера Дарпир. В 1941 году партией ГРО ЗГПУ (Н. И. Алейников) были обнаружены угленосные отложения, работала Дарпирская ПРП ДСУ: начальник партии К.И. Ней, прораб-геолог В.Г. Алексеев. Были проведены геологическая съёмка масштаба 1:25000 на площади 54 квадратных километра и поверхностные, горные выработки. В результате работ партия выявила более двадцати пластов и пропластков каменного угля. Часть пластов имела рабочую мощность от 1,5 до 6,8 метра. Геологические запасы угля составили 338,6 млн. тонн. Но, забегая вперёд, можно сказать о том, что сведений о промышленной добыче угля обнаружено не было.

1942

Приказом по ГУСДС № 29 от 14 января 1942 года на 1942 года для прииска «Дарпир» установлена II категория.

С февраля по май 1942 года пробивается зимник уже до самого прииска «Дарпир». В этот период ведётся заброска грузов и продовольствия на прииск, в обратную сторону везут касситерит. Как и в каких условиях колымские водители выполняли эту нелёгкую работу можно прочитать в воспоминаниях Стародубцева В.Г.: «К началу 1942 года (Вадим Григорьевич в воспоминаниях ошибся на 1 год. Прииск «Дарпир» был образован Приказом по ГУСДС № 108 от 1 марта 1941 года с подчинением Западному горнопромышленному управлению. — О.В.) геологами было разведано новое месторождение оловянной руды — касситерита, и на его базе было провозглашено открытие первого в ЗГПУ оловянного прииска «Дарпир». Но одно дело — провозгласить, а совсем другое — безотлагательно начать разработку этого стратегического сырья, обеспечить новое производство людскими и материально-техническими ресурсами.

С людскими в то время было ещё относительно просто — погнали пешком тысячные этапы заключённых, спешно собранных в разных лагерных подразделениях, а вот с транспортировкой всего остального на прииск «Дарпир», да ещё на всю его годовую потребность, дело обстояло куда сложнее, так как прииск этот был расположен в 350-ти километрах от Сусумана в совершенно необжитых местах, за высоким перевалом, где и в июле пурги были обычным явлением. На транспортировку грузов для прииска было выставлено несколько сот машин автобаз УАТа, и несмотря на это график вывозки из-за весьма сложных дорожных условий не выполнялся. Подобная ситуация грозила срывом работ по освоению этого месторождения.

Меня вызвал начальник управления Нагорнов и, объяснив обстановку, дал задание: немедленно формировать колонну из 20-ти автомашин, подобрать шоферов из наиболее опытных и в кратчайший срок приступить к вывозке грузов на «Дарпир».

Головную машину должен вести я. Кроме меня в число водителей были включены рекомендованные мною 19 человек, это Костя Лукичев, Афанасий Букин, Алексей Даниленко, Дунь, Борисенко, Домашнев и другие. Нам предстояло доставлять грузы с «перевалки» непосредственно на прииск на плече в 80 километров. Но каких километров! Самых сложных, преодолевая перевал, на котором круглые сутки дул ураганный ветер и немедленно заметало пробитый трактором след.

Началась эта эпопея в конце февраля. Загрузились в Сусумане мукой, солью, горючим в бочках и тронулись в путь. До прииска «Стахановец» доехали быстро, так как здесь была автодорога, дальше по кочкам замёрзшего болота добрались до Буркандьинского разведрайона, а ещё дальше предстоял путь по извилистым руслам рек Берелех, Буркандья, Мяунджа… Они в это время изобиловали многочисленными наледями, которые нельзя было объехать, приходилось в них нырять и на первой скорости преодолевать. Остановился в наледи — и тормозные колодки «прихвачены», вытащить машину можно уже только юзом на буксире.

В самом начале пути встречаемся с первым препятствием — наледью метров 150 шириной. В кромешной тьме, в густом тумане благополучно преодолели её, а тронуться в путь дальше не смогли — «схватило» тормозные колодки. Предстояло разжигать паяльные лампы, чтобы отогревать их. Посовещавшись, решили их просто выкинуть, так как наледей впереди будет ещё немало, и тратить время на отогревание колодок после каждой из них значило бы то, что дорога наша растянется до скончания века.

А потому разожгли «лесорубские» костры, благо рядом был сухостой, и при свете факелов и включённых фар каждый стал поддомкрачивать машину, снимать тормозные барабаны и выбрасывать колодки. На это ушло часов шесть, но зато далее, после преодоления очередной наледи, двигались уже без остановок. Тормозить приходилось двигателем и чуть-чуть ручным тормозом, если надо было остановиться.

К исходу вторых суток добрались до перевалки, которая располагалась в редколесье у подножия перевала и буквально была забита разными грузами. В радиусе двухсот метров в хаотическом беспорядке валялись ящики, мешки, барабаны кабеля и стального каната, передвижные электростанции и компрессоры, более двух десятков ёмкостей под горючее и многое другое. Всё это нам предстояло везти на прииск и успеть до конца апреля.

Темень, густой туман, мороз за 60 градусов. Стоит с десяток палаток размером 7х21 м, стучит движок передвижной электростанции.

Передремав в одной из палаток до рассвета, утром с якутом-проводником тронулись в дальнейший путь. Через десять километров подъём на перевал. На перевале пурга. Нас встречают дорожники. Трактор ЧТЗ-65 без кабины, под управлением замусоленного тракториста, берёт первую мою машину на буксир и километра два тащит на перевал. Так, по одной машине, трактор буксирует их до вершины, и часов через шесть все двадцать собираются за перевалом и организованно трогаются по руслу небольшой речушки к прииску.

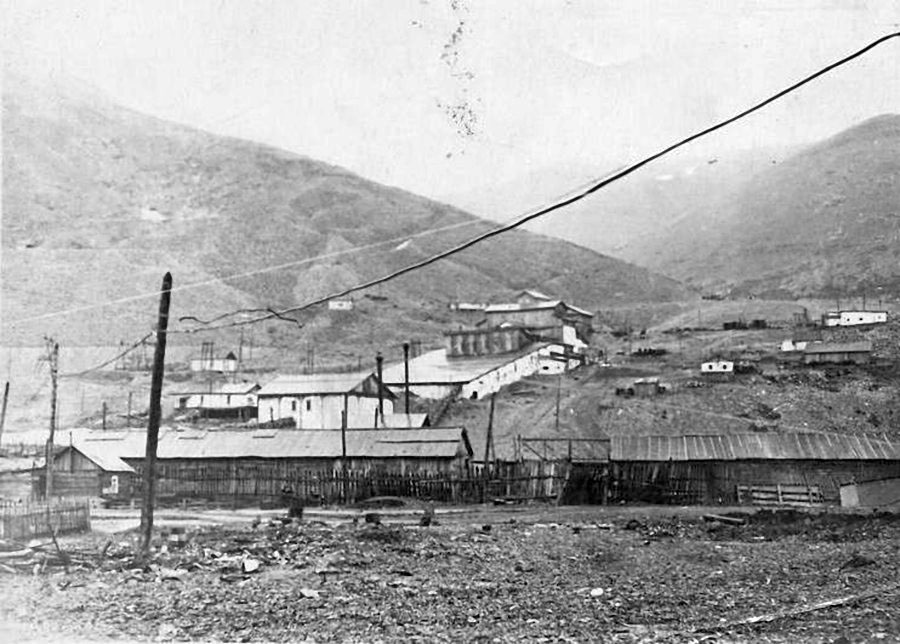

И вот «Дарпир». Вдали видим строения барачного типа. У места разгрузки несколько землянок, из которых торчат железные трубы, из них курится дымок, что свидетельствует о наличии здесь жизни. А вокруг — голые сопки, ни деревца, ни кустика, лунный ландшафт.

Машины быстро разгружаются — и в обратный путь. Итак, первый груз в количестве 120 тонн доставлен и, больше того, пробита «трасса» от перевалки до прииска, до этого никем не хоженая.

На перевал уже выбираемся самостоятельно, так как подъём с этой стороны пологий, но затяжной. Сначала тихо, но на перевале та же круговерть. Стоит на вершине перевала бытовка на тракторных санях, и размещённая в ней бригада дорожников круглосуточно расчищает дорогу от снега на вершине и на склоне к перевалке.

Следующим рейсом все машины загружаются крупногабаритными ёмкостями под горючее, и после доставки последних на прииск уатовские бензовозы пошли транзитом к месту разгрузки. Появилась возможность, отказавшись от объединения машин в колонну, делать каждой по четыре-пять рейсов в сутки и к 15 мая закончить перевозку всех грузов с перевалки на прииск.

Теперь предстоит обратная дорога в Сусуман, а вот-вот начнут вскрываться реки. Дай бог выбраться!..

Каждая машина берёт по 7-8 тонн касситерита, добытого ещё геологами полевой партии в процессе разведки этого месторождения. Геологи тоже закончили здесь работы и собираются с нами в путь, грузят свое имущество, довольно значительное по весу, а в кабинах и кузовах появляются пассажиры, порядка пятидесяти человек. Заправляемся, подкачиваем резину, берём запас ГСМ в бочках и трогаемся в обратный путь.

Открыв дорогу на «Дарпир», мы теперь её и закрываем. Перевал уже и с пологой стороны преодолевается с помощью того же трактора ЧТЗ-65, так как шеститонные машины взяли по 9–10 тонн каждая. На перевале и сегодня, 16-го мая, пурга. Дорожники нас провожают, и сами снимаются, отправляются в путь на прииск. Дорога перестаёт существовать, а на перевалке остаются только горькие следы пребывания здесь человека: горы мусора, да высокие пни.

Дальше уже знакомая дорога, но значительно изменившаяся дорожная обстановка: по рекам Мяунджа и Буркандья наледей нет, а по река Берелех вода уже пошла поверх льда, и местами уровень её доходит до подножек автомашин. Ломами проверяли крепость льда, перебирались зигзагообразно от одного берега к другому, высаживая из кабин и с кузовов всех людей. Через шесть суток в полном составе выбрались на правый берег реки Берелех у Буркандьинского разведрайона.

Из конторы разведрайона по телефону я доложил дежурному горного управления, что колонна благополучно прибыла в Буркандьинский разведрайон. Пока докладывал, вся моя команда, расположившись вповалку на полу в конторе разведчиков, уснула. Тут свалился и я. И двое суток нас не могли разбудить — так тяжело досталась нам эта экспедиция. Ведь два с половиной месяца мы почти не ели горячей пищи, консервы и мороженый хлеб разогревали на выхлопном коллекторе двигателей, не раздевались и не спали в помещении, обросли, обовшивели, а одежда у нас стала такой же, как у того замусоленного тракториста, что гарцевал на своем ЧТЗ. Дальнейшее было рядовым. Отобедав у гостеприимных геологов, которые теперь уже были дома, и основательно выспавшись, завели двигатели и через три часа были в Сусумане. Это было 24 мая».

Работа прииска

Как и на других приисках и рудниках Дальстроя в тяжёлое военное время бойцы ВОХР не оставались в стороне и участвовали в добыче касситерита. Из заметки в газете «Советская Колыма» от 4 и 7 апреля 1942 года: «Бойцы и командиры подразделения ВОХР, где начальником тов. Тарасов, включившись в предмайское соревнование, с честью выполняют взятые обязательства. С 20 по 31 марта вскрыто 700 кубометров торфов, а всего с 15 февраля по 31 марта — 1.300 кубометров. Заработанные деньги переданы в фонд обороны.

Отличники боевой подготовки являются передовиками на производстве. Они вьполняют нормы на 250—300 процентов. Впереди — бойцы тт. Боровых, Нечепорук, Бабкин, Мателев, Постолев, Юдин, Терехов, командир отделения тов. Шергин и др.

Бойцы внесли в фонд обороны 9.000 руб. Программу боевой и политической подготовки бойцы усваивают на «хорошо» и «отлично»

Приказам по прииску им объявлена благодарность. Обязательство в апреле бойцы обещают выполнить также досрочно».

Накануне 1 мая 1942 года в кассу прииска поступила первая продукция в счёт плана 1942 года. Промывкой на участке «Омчик» руководил геолог Князев.

Борясь за первенство в соревновании, участок апрельский план вскрыши торфов выполнил 27 апреля на 100% при валовой производительности в 118%. До 1 мая дано 10% плана прииска. Хорошо работали дорожки № 1 (начальник Майданов) и № 2 (начальник Стародубов).

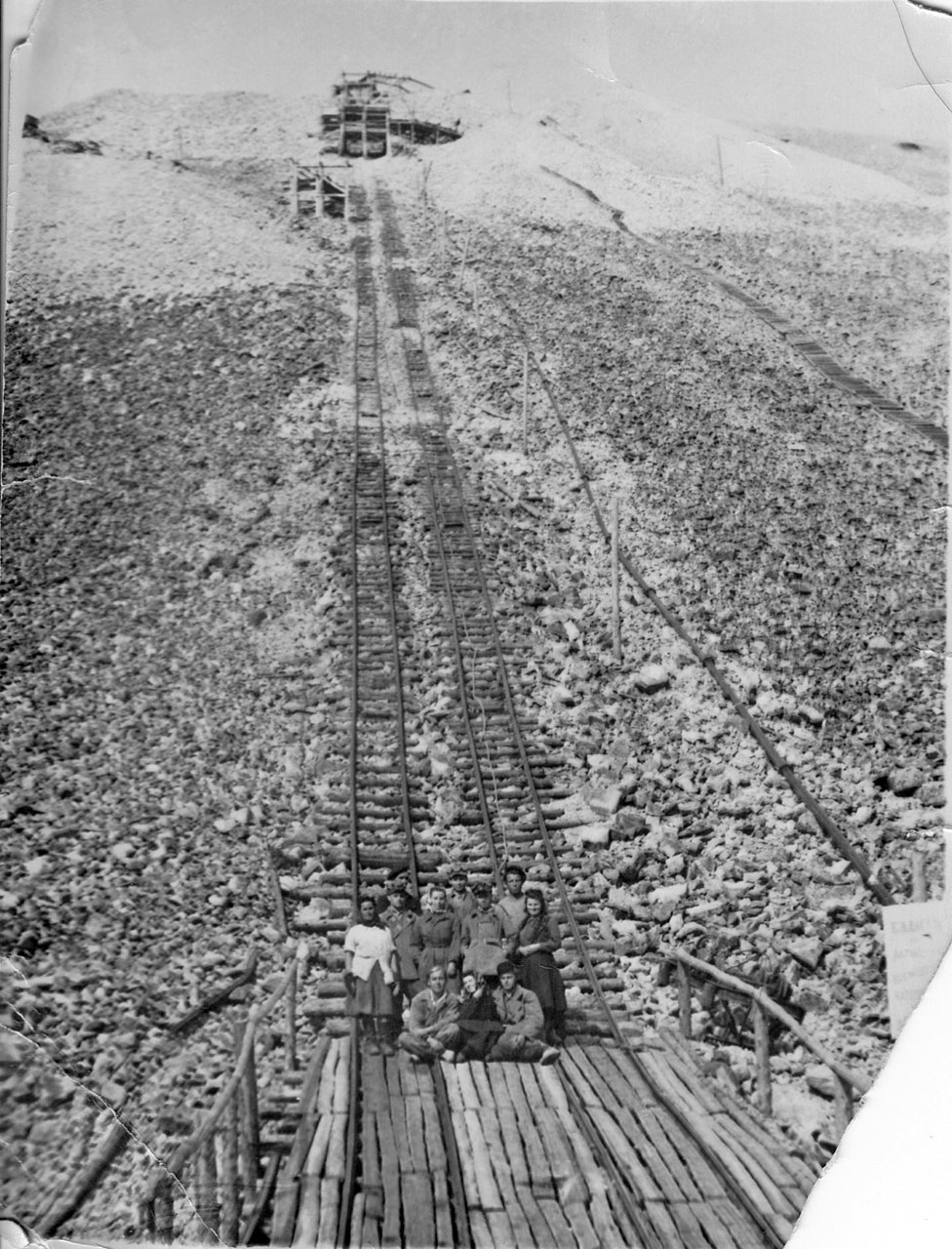

Зарезка новой штольни прииск «Дарпир». Фото из газеты «Советская Колыма». Апрель 1942 года.

В предмайском социалистическом соревновании многие горняки и разведчики добились больших производственных успехов. Лучших результатов добился коллектив участка разведчиков под руководством Петухова. Апрельскую программу они выполнили на 220% с высокой производительностью.

Приказ о начале промывочного сезона «Дарпир» получил 19 мая 1942 года, но начать массовую промывку на промприборах было невозможно из-за отсутствия воды. Основную долю плана давала лотошная промывка.

Площадей на 20 мая было подготовлено 62%, где, по расчётам, содержалось касситерита на 65% от годового плана. Оставшиеся площади предполагалось вскрывать в летний период.

На время промывочного сезона 1942 года было принято решение о работе по 10 часов в сутки без выходных дней.

В мае бригада Ларичева систематически перевыполняла свои обязательства. Руководством прииска за ударный труд были отмечены Ларичев, Капинус, Мерзляков, Субботин, Губин, начальник участка Поповиченко.

Руководители прииска на май 1942 года: начальник прииска — Плахов; секретарь парторганизации — Трушин; председатель приискома — Лемешев.

27 июля 1942 года завершил план коллектив промприбора № 4, ему было присуждено переходящее Красное знамя прииска. Начальник промприбора — Кенашев.

В августе 1942 года за ударный труд был отмечен коллектив промприбора № 2, горный мастер Кудинов.

Летом 1942 года на прииске работает участок «Дагор» (начальник Поповиченко) и четыре промприбора.

План августа прииском был выполнен по всем показателям: по касситериту на 100,4%, по пескам на 102%.

В сентябре 1942 года в составе прииска уже было два участка — «Дагор» (начальник Поповиченко) и «Омчик», работало 6 промприборов. Начальник промприбора № 5 — Майданов, начальник промприбора № 6 — Чащева. Руководители прииска на сентябрь 1942 года: начальник прииска — Плахов; секретарь парторганизации — Подлипалин; председатель приискома — Лемешев.

Осенью 1942 года было принято решение об установке на участке «Дагор» вместо двигателей внутреннего сгорания — локомобиля, для экономии жидкого привозного горючего.

В целях сокращения числа людей на участке «Дагор» пустили в ход гидромониторы, сделанные в мастерских прииска. В первый же день работы они зачистили 240 кв. метров площади.

Закрытие прииска

На первый взгляд — обычная история любого прииска или рудника Дальстроя. Прииск развивался, началось строительство обогатительной фабрики, дабы вывозить не руду, а готовую продукцию — всё-таки не стоило забывать про удалённость рудника и высокие транспортные расходы.

Топографическая съемка в долине реки Дарпир-Сиена. Фото из газеты «Советская Колыма». Март 1942 года.

Вот только геологи на этот раз, если судить по развитию событий, сильно ошиблись в оценке запасов месторождения. Осознав это, руководство ЗГПУ решило не спешить и не форсировать события, а подождать реальный подсчёт запасов месторождения.

Приказом по ГУСДС № 273 от 11 мая 1942 года «в связи с недостаточностью изыскательских данных» прекращено строительство Дарпирской оловообогатительной фабрики (ЗГПУ).

Видимо за лето геологическая разведка предоставила реальное положение дел в цифрах руководству Дальстроя, в результате чего судьба прииска была решена и приказом по ГУСДС № 508 с 20 сентября 1942 года прииск «Дарпир» ЗГПУ был ликвидирован «в связи с его отдалённостью и малой эффективностью». Оставался вопрос — куда девать рабочую силу и самое главное — десятки тонн различных грузов и топлива, завезённых на прииск? Вывозить всё обратно — овчинка выделки не стоила… В результате имущество и часть рабочего состава прииска была передана Дарпирскому разведрайону.

1943

Всё остальное, видимо, вывозилось с прииска по зимнику с февраля 1943 года.

Ну и как-то нелогичным выглядит последний приказ, имеющий отношение к прииску «Дарпир» — 20 апреля 1943 года Приказом по ГУСДС № 214 законсервирован прииск «Дарпир» Западного ГПУ. Как можно было законсервировать уже закрытый прииск? Это нонсенс, но на территории Дальстроя возможно было всякое… Впрочем, может быть часть приказов от 1942-43 года была просто утрачена?

1946

Урановые копи «Дарпира»

Ну, думаю, стоит и добавить, что в 1946 году по всей территории Дальстроя шли поиски радиоактивного сырья, которые увенчались открытием трёх месторождений: одно в Якутии, другое — на Чукотке и третье — на территории оловодобывающего рудника «Бутугычаг». Искали геологи уран и в этом районе — вот откуда растут уши о зловещих урановых копях Дарпира…

Посёлок Дарпир

Если считать датой основания посёлка установку палаток геологов — то можно говорить, что посёлок был основан весной 1940 года.

В том случае, если мы отталкиваемся от даты возведения капитальных сооружений, тогда дата основания посёлка Дарпир сдвигается к поздней осени 1940 года.

Если отбросить все условности и нюансы, то можно смело говорить о том, что посёлок Дарпир был основан в 1940 году.

Поздней осенью 1940 года на озеро Дарпир самолёты авиаотряда Дальстроя доставили первые партии геологоразведчиков.

Окружённые непроходимыми сопками, заболоченными долинами, глухой нетронутой тайгой, отдалённые от ближайшего населённого пункта — Аркагалы на 300 километров, разведчики сразу же приступили к шурфовочным работам и строительству посёлка нового геологоразведочного района.

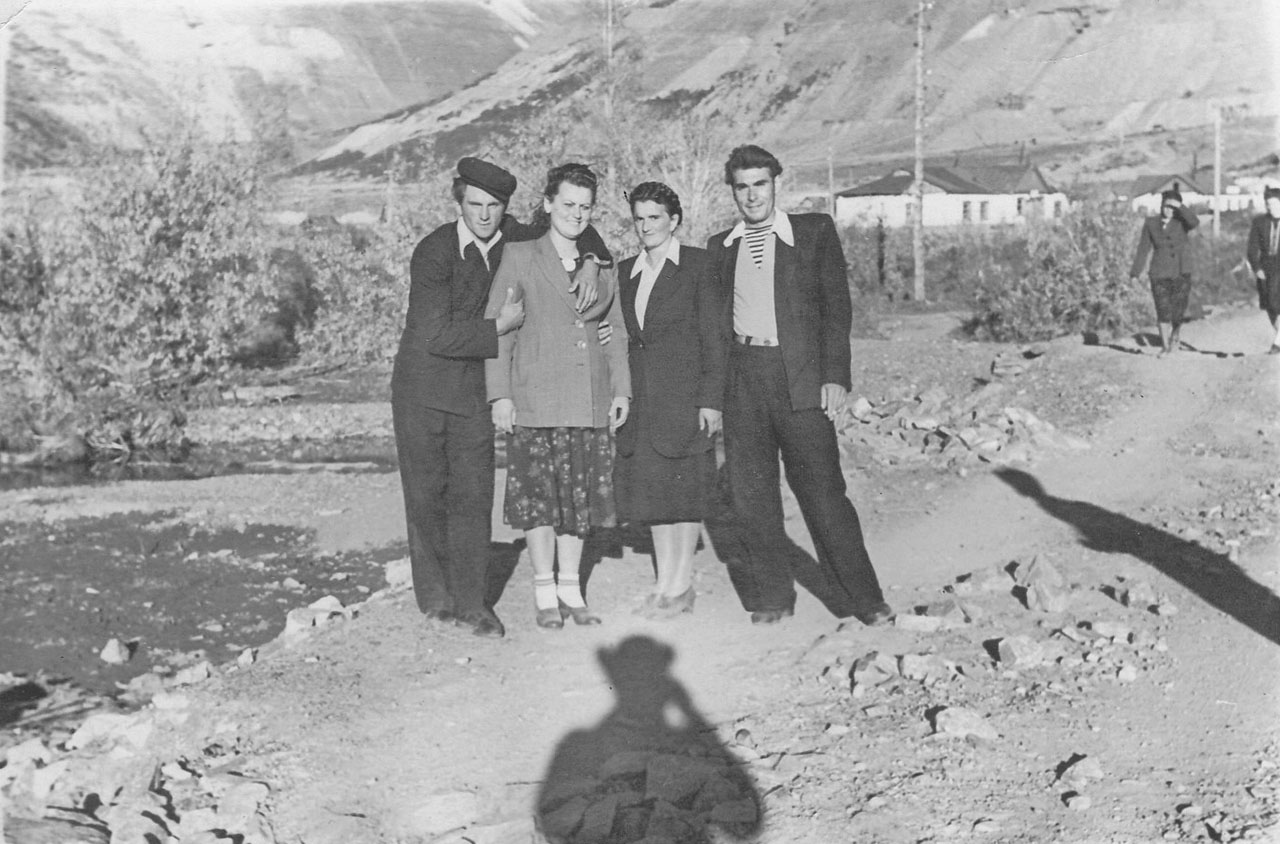

Место для посёлка выбрали в живописном уголке тайги. Были построены рубленые дома для инженерно-технических работников, небольшая больница, несколько палаток, баня с прачечной, пекарня, столовая и красный уголок.

Красный уголок был культурным центром посёлка. Здесь проводили лекции, репетировал музыкальный кружок, проводились вечера самодеятельности, шахматные турниры.

Основными жителями посёлка Дарпир к февралю 1941 года были работники Дарпирского геолого-разведочного района. Удалённость посёлка от других населённых пунктов накладывала свой отпечаток на жизнь и работу геологов. Почту и газеты в посёлок сюда приходили редко — их привозили из Аркагалы на оленях. Самолёты осенью и олени зимой служили единственной связью с горными управлениями.

Переломным моментом в судьбе посёлка Дарпир можно считать открытие одноимённого прииска в марте 1941 года. Весной 1941 года по зимнику в посёлок прибыли как вольные работники прииска, так и основная рабочая сила — зэка. Было отстроено ОЛП, сам посёлок начал расширяться.

В 1941 году по зимнику в посёлок были доставлены несколько двигателей и начался монтаж электростанции, которая позволила решить проблемы с электричеством. Готовилась к вводу в эксплуатацию и радиостанция, для обеспечения постоянной радиосвязи с внешним миром. Планами предусматривалась и радиофикация посёлка геологов.

К сентябрю 1941 года на Дарпире были построены капитальные баня и пекарня. Достраивался большой жилой дом для работников прииска. Ещё два дома были срублены в тайге, недалеко от прииска, и должны были доставлены в посёлок по зимнику.

Эхо Дарпира

Вот такая короткая история была у прииска «Дарпир» — чуть больше года существования. И причиной тому были не прихоть природы, массовые расстрелы или радиация, а досадная ошибка в расчётах.

Мощная лебёдка. Прииск «Дарпир». Фото из архива Преснякова Александра.

Из комментария Слободина Сергея Борисовича: «Я побывал на руднике Дарпир дважды. В 1985 году пешком, в составе археологического отряда, пройдя с Кунтека до Дарпира и обратно (это участок нашего пешего маршрута от Дарпира до Бурканьдьи), и в 1989 году забросился туда вертолетом (с одним помощником), и, проведя несколько дней, оттуда, пешком, опять прошел с отрядом до Буркандьи, выполняя исследования и раскопки на озерах Уи, Момонтай, Малык.

Все, о чём написано в статье, я видел своими глазами, как и шахты в верховьях ручья Дарпир-Сиен, совсем немного выше перевала (я их даже отметил у себя на плане местности, хотя они не являлись целью нашей экспедиции).

Вагонетки «Анаконда». Прииск «Дарпир». Фото из архива Щербакова Андрея.

О шахтах Дарпира свидетельствуют и вагонетки, запечатленные на фотографиях. Шахты уже заплыли льдом, но бревенчатая опалубка входов сохранилась, и метров с 10-15 можно было пройти по шахте.

И еще запомнилось большое количество тачек и отвалы промытой породы по берегам ручья Омчак ближе к перевалу.

На перевале (на речных террасах, холмах) нами было открыто большое количество стоянок древнего человека каменного века. На поверхности террас и под дерном найдены сделанные из окремнелых пород наконечники стрел и копий, скребки, нуклеусы, мелкие пластинки-вкладыши в костяные орудия, тесла, заготовки других орудий».

Брошенные агрегаты. Прииск «Дарпир». Фото из архива Преснякова Александра.

Если кому-то из вас, наши дорогие любители истории Магаданской области и путешественники, повезло побывать в этих местах — убедительная просьба к вам поделиться фотоснимками бывшего прииска и лагеря.