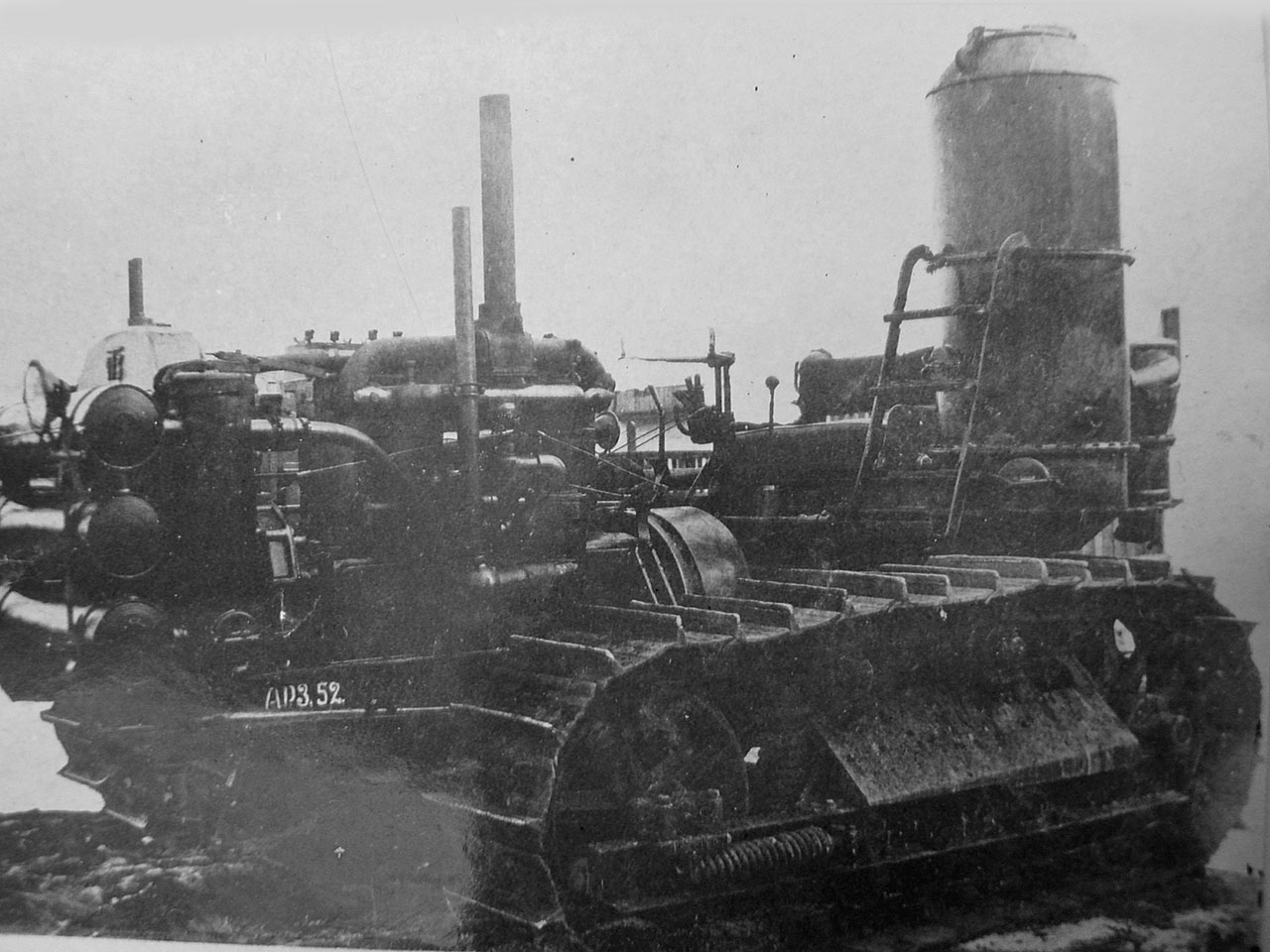

Трактор ЧТЗ «СГ-60», переоборудованный на АРЗ.

По результатам исследований и экспериментов летом 1940 года Главное управление обязало Авторемонтный завод дать в 1940 году образцы газогенераторных установок на трактор «ЧТЗ–60» и на автомашину «3ИC–5».

Этим же приказом заводу совместно с Транспортным отделом Главного управления Дальстроя были поручены разработка проектов генераторов, работающих на каменном угле, и изыскание форм использования торфа и мха на газогенераторных установках «ЗИС–21» и «ЧТЗ–60».

Торф

Экспериментальная мастерская Управления автотранспорта, проведя ряд экспериментов по изысканию твёрдого топлива для газогенераторов, остановилась на торфе, как наиболее дешёвом виде топлива. Во внимание принимался и тот факт, что вся территория деятельности Дальстроя богата торфяными залежами.

Руководство и технический отдел Управления автотранспорта в 1940 году поставили перед собой цель — выяснить возможность газификации колымских торфов в транспортных генераторах с тем, чтобы в случае положительного решения вопроса развернуть работу по освоению и эксплуатации отечественных газогенераторов на торфе.

Работы вели начальник мастерской Краюхин, начальник технического отдела управления Возженников и инженер Костюк под непосредственным руководством главного инженера Управления автотранспорта Мескатинова. Все испытания проводил шофер первого класса Емельянов.

Из-за отсутствия хорошо оборудованной лаборатории экспериментальная стадия работ несколько затянулась. Но в результате опытов можно было утверждать, что торф, добываемый в районе Спорного не только удовлетворительно газифицируется в генераторах, но и обеспечивает тяговые свойства автомашин не хуже, чем древесные чурки.

Был испытан торф трёх сортов: непосредственно с торфозаготовок, специально нарезанный и отобранный и брикеты из торфяных отходов. Проведены также испытания по сжиганию в газогенераторах торфа всех кондиций, не исключая и самого низкокачественного.

Во время экспериментальных работ перед мастерской стояла задача — при минимальных затратах на конструктивные изменения в существующей газогенераторной установке повысить динамическое качество автомобиля, изыскать наиболее эффективные формы и размеры торфа. Все поставленные задачи были разрешены, но мастерская не останавливалась на достигнутом, добиваясь лучших результатов.

Машина «ЗИС-21» с полной загрузкой на ровном участке пути, развивала скорость до 50 километров в час. Расход торфа влажностью до 18 процентов был равен примерно 0,80—0,85 килограмма на километр.

Довольно значительная работа была проделана по выяснению способов заправки бункера, по подбору наилучшей формы и размеров кусков заготовляемого торфа. Экспериментальная машина сделала ряд транзитных рейсов на плече Атка — Мякит — Стрелка и перебросила несколько тонн груза. В планах было испытание вашего торфяного газогенератора с прицепом при нагрузке до 5 тонн.

В июле и августе 3 газогенераторные автомашины, работающие на торфе, эксплуатировались на нормальных транзитных перевозках, на перегонах Мякит — Атка — Спорный — Мякит и Мякит — Магадан — Мякит. Работа этих машин показала, что торф как топливо по своим экономическим и динамическим качествам не уступает чурке.

Однако опытная работа газогенератора на торфе выявила ряд проблем, одна из них — скопление влаги в верхних слоях бункера.

Впереди было много работы по налаживанию бесперебойной и безотказной эксплуатации машин на торфе, по разработке технологии заготовки и сушки торфа, изготовлению торфяных брикетов и т. п.

Газогенераторный автомобиль «ЗИС-21».

В июле 1940 года экспериментальная машина, работающая на торфе, пришла в Магадан. Водитель Емельянов в беседе с сотрудником редакции Советская Колыма рассказал следующее:

«Наша машина — обычный газогенераторный автомобиль «ЗИС-21», рассчитанный на древесное топливо. Для перевода её на торф больших переделок не потребовалось. Мы начали работу на ней с 25 июня. За это время машина прошла около 3.000 километров и перевезла 40 тонн груза.

На ровных участках пути машина без груза развивает скорость 45–50 километров в час, с грузом — 30–35 километров в час. Средняя техническая скорость — 21–22 километра в час.

Машина работала в Мяките на местных перевозках и делала рейсы на Атку, Стрелку и Спорный, один рейс был проведён с прицепом и нагрузкой в 5 тонн. Машина вела себя очень хорошо.

В качестве топлива применяется торф, добываемый возле Спорного. Первое время работу сильно затрудняло обилие влаги. Торф в бункере превращался в кашицеобразную массу, и сжигание его сильно затруднялось. Для устранения этого явления был установлен отсос воды, и сейчас торф превосходно горит в генераторе, давая газа больше, чем чурка.

Для выгребания шлака раньше приходилось останавливать машину на 1–1,5 часа. После того, как было изготовлено приспособление для очистки бункера от шлака, эта операция отнимает всего 10–15 минут.

Большим недостатком торфа является его высокая зольность. Зола засоряет грубый и тонкий очистители, что нарушает нормальную работу газогенераторной установки. Найдена мера борьбы и с этим явлением. На днях будет изготовлено приспособление, устраняющее этот недостаток.

На один километр расходуется 800–850 граммов торфа, в то время как чурки требуется 1 килограмм. Машина работает на кусковом торфе. В ближайшее время будут испытаны торфяные брикеты.

На Колыме освоением торфа занимается Управление автотранспорта. Результат работы генератора на торфе, по заявлению начальника технического отдела Управления автотранспорта инженер Возженникова, положителен. Следует только ввести незначительные изменения в процесс дутья.

В том же разрезе ведёт солидную подготовительную работу и газогенераторное бюро Авторемонтного завода. В ближайшее время здесь предполагают получить первые образцы топлива из торфа и мхов. В 1929 году изобретатель А.А. Глотов открыл новый способ подготовки мелкого топлива в виде брикетов, изготовленных при температуре от 200 до 400 градусов. Такой брикет — не только заменитель древесной чурки, идущей для газогенератора, но по своим качествам стоит гораздо выше её.

Авторемонтный завод ведёт работу именно в направлении брикетирования мхов и торфов из расчёта получить эффективное топливо без переделки существующих и имеющихся на Колыме газогенераторных машин «ЗИС–21» и «ГАЗ–42»».

В сентябре 1940 года мастерская УАТа озвучила очередные результаты своей работы. По результатам опытов был сделан вывод, что можно использовать в виде топлива торф худшего качества, но чем меньше его зольность и влажность, тем лучше динамические качества, автомобиля и тем реже приходится производить чистку очистителей и восстановительной зоны.

На последних испытаниях машина на перегоне Мякит — Спорный — Мякит показала хорошие результаты. Средняя скорость порожней машины — 32 километра в час, груженной тремя тоннами — 28 километров в час.

По окончании рейса, когда машина прошла 342 километра, были вскрыты очистители. Шлака оказалось немного. В августе была испытаны брикеты, изготовленные на торфяном предприятии Управления автотранспорта. Радиус действия машины при одной заправке бункера значительно увеличился, на брикетах при одной заправке машина могла пройти 140–150 километров. Был сделан вывод, что при использовании торфяных брикетов увеличивается радиус действия газогенераторного автомобиля почти в 3 раза.

Заготовку брикетов можно было осуществлять непосредственно на месте торфоразработок, для этого необходим был пресс, который в случае надобности можно перебрасывать прямо к месту работы.

Особых заправочных пунктов строить не требовалось, так как газогенератор при одной заправке брикетами проходил такое же расстояние, как и бензиновая машина «ЗИС–5».

На торфяном предприятии во второй половине 1940 года изготавливали торфобрикеты, но в очень незначительном количестве. Требовалось сконструировать торфопресс-автомат, который можно было изготовить на одной из автобаз, в частности, на третьей автобазе.

Стланик

Одновременно шли и другие эксперименты по замене чурок на другие виды древесины.

Так летом 1940 года механической базой Лесного отдела (47-й километр) произведён опыт использования кедра-стланика для изготовления чурки к газогенераторным машинам. Попытка была успешной, автомашина ДЖ 35–27 работала на этом топливе в течение 12 часов и показала отличные результаты.

Следует отметить, что если сушка одной вагонетки чурки из лиственницы требовала 9 часов, то сушка кедра до влажности в 18 процентов продолжалась 7 часов.

Мехбаза 47-го километра планировала заготовить в августе 100 кубометров стланикового топлива, сушку планировали производить на открытом воздухе.

По результатам эксперимента, по возможности, базам, имеющим газогенераторные машины, предлагалось переключиться на стланиковое топливо и не расходовать на чурки строевую древесину.

Чурку тоже готовили по-разному…

Для приготовления чурки требовалось сравнительно несложное, но всё же капитальное, дорогое сооружение — сушильная печь. Приготовление чурки с сушкой в печи обходилось тоже недёшево, килограмм стоил примерно 46 копеек.

Расход топлива для сушки при этом составлял не меньше 18 процентов готовой чурки. А при такой печи, как в Берелехе, доходил до 60 процентов. Это значит, что для сушки 10 тонн чурки требовалось 6 тонн дров.

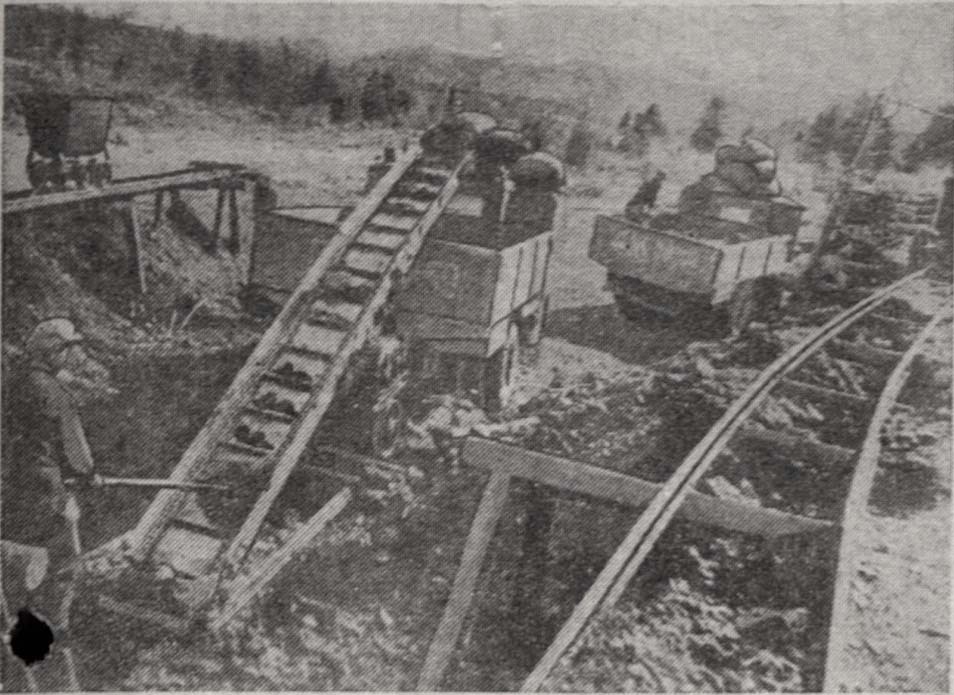

На основной базе газогенераторных автомашин — автобазе № 5 — из-за увеличения парка летом 1940 года вынуждены были начать строительство второй печи.

По другому пути пошли работники автобазы Лесного отдела. По инициативе и под руководством инженера Транспортного отдела главка Иванова они провели опыт сушки чурки под открытым небом. Несмотря на переменчивую погоду и частые дожди, опыт удался. Чурка была высушена до кондиционной влажности — 18 процентов.

После этого начальник автотракторной базы Пашанов и механик Приходько начали массовую естественную сушку чурки. Килограмм естественно высушенной чурки обходился в 7–8 коп. На ней работали тракторы и автомобили Дукчинского леспромхоза. Около 80 тонн база дала автоколоннам автобазы № 5, когда те шли из Нагаева в Берелех.

После удачного эксперимента Дукчанский леспромхоз, где была расположена автобаза, перешёл на массовую естественную сушку чурок.

Лес резали две пилы, затем чурбаны кололи топорами вручную и рассыпали тонким слоем на открытой площадке. При переменной погоде через 10 дней, а при солнечной — и раньше чурку собирали, влажность составляла в ней 10–18 процентов.

Совещание газогенераторщиков

В сентябре 1940 года в Транспортном отделе Главного управления Дальстроя состоялось совещание по вопросам внедрения газогенераторных автомобилей на автотранспорте Дальстроя.

В работе совещания участвовали представители всех организаций, занимающихся исследованиями и эксплуатацией газогенераторных машин.

Начальник технического отдела Управления автотранспорта инженер Возженников рассказал участникам совещания о работах мякитской экспериментальной мастерской по использованию торфяного топлива в газогенераторах. Начальник газогенераторного бюро Авторемонтного завода инженер Ермольчик познакомил совещание с возможностями и ходом производства газогенераторов на заводе. Смирнов и Янгушевский сделали сообщение о работах завода в области брикетирования торфа.

Совещание газогенераторщиков наметило ряд мер, направленных на усиление темпов внедрении газогенераторов. Оно предложило Управлению автотранспорта организовать базу газогенераторных автомашин для опытной эксплуатации на кусковом торфе, использовав для этой цели достраивающийся ремонтный пункт в Мяките. Управление должно также обследовать притрассовую полосу для определения мощности торфяного массива.

В связи с тем, что угольная химико-технологическая лаборатория не может обеспечить быстрого и удовлетворительного решения проблемы применения угольного топлива, эту работу следует передать автолаборатории Транспортного отдела.

Ни одна из существующих конструкций установок на угле и торфе не может и не должна быть внедрена без предварительного, самого тщательной и всестороннего испытания специальной комиссией Главного управления, составленной из наиболее квалифицированных специалистов.

Наряду с работами по внедрению торфа и угля совещание указало на необходимость в районах, обеспеченных лесными массивами, продолжать внедрение газогенераторов, работающих на древесном топливе.

Основные усилия в этой области следует направить не на строительство стационарных сушильных печей для чурки, а на максимальное расширение естественной сушки и применение передвижных сушилок.

В этом отношении неправильную линию заняла пятая автобаза, не взявшаяся за организацию естественной сушки. Хороший опыт автобазы Лесного отдела, обеспечившей себя на продолжительное время чуркой, высушенной под открытым небом, следует всячески поощрять и популяризировать.

Опытный пробег

Ha днях из Магадана вышла колонна экспериментальных автомобилей по маршруту Магадан — Берелёх. В составе колонны — две автомашины типа «Колыма–1» с газогенераторами, работающими на древесной чурке, одна машина «ЗИС–21» с утеплительной системой, одна машина «ЗИС–21» обыкновенного типа, одна машина «ЗИС–5» с новым карбюратором особого типа. Кроме того, в составе колонны на Берелех пошли два газогенераторных автомобиля на каменноугольном топливе.

Встретив первую автомашину колонны на Атке, сотрудник редакции газеты «Советская Колыма» взял интервью у руководителя газогенераторной группы Транспортного отдела Дальстроя инженера Меркулова:

«Я сопровождаю автомашину, идущую на каменноугольном топливе. Это первый экспериментальный рейс автомашины такого типа. Предварительные итоги первого этапа пути Магадан — Атка показывают отличное качество газогенераторов, работающих на каменном угле. Расстояние в 208 км автомобиль покрыл за 8 часов и 8 минут. В среднем техническая скорость гружёной автомашины составила 25,6 км в час вместо 18 км по плану.

Мы поставили себе целью, в наиболее кратчайший срок, но не позднее 1 января 1941 года, дать Колыме вполне надёжную, работоспособную газогенераторную автомашину, работающую на каменном угле. Кажется, с этой задачей мы справляемся.

Автомобили «Колыма–1» пущены на трассу для окончательной проверки их ходовых качеств с тем, чтобы в ближайшее время начать их серийное производство.

Машина «ЗИС–5» оснащена карбюратором, изготовленным в автолаборатории Транспортного отдела Дальстроя. Экспериментаторы предполагают добиться на новом карбюраторе максимальной экономии бензина».

Статья написана по материалам газеты «Советская Колыма». Моя искренняя признательность Магаданской областной универсальной научной библиотеке им. А.С. Пушкина за предоставленный архив газеты «Советская Колыма».