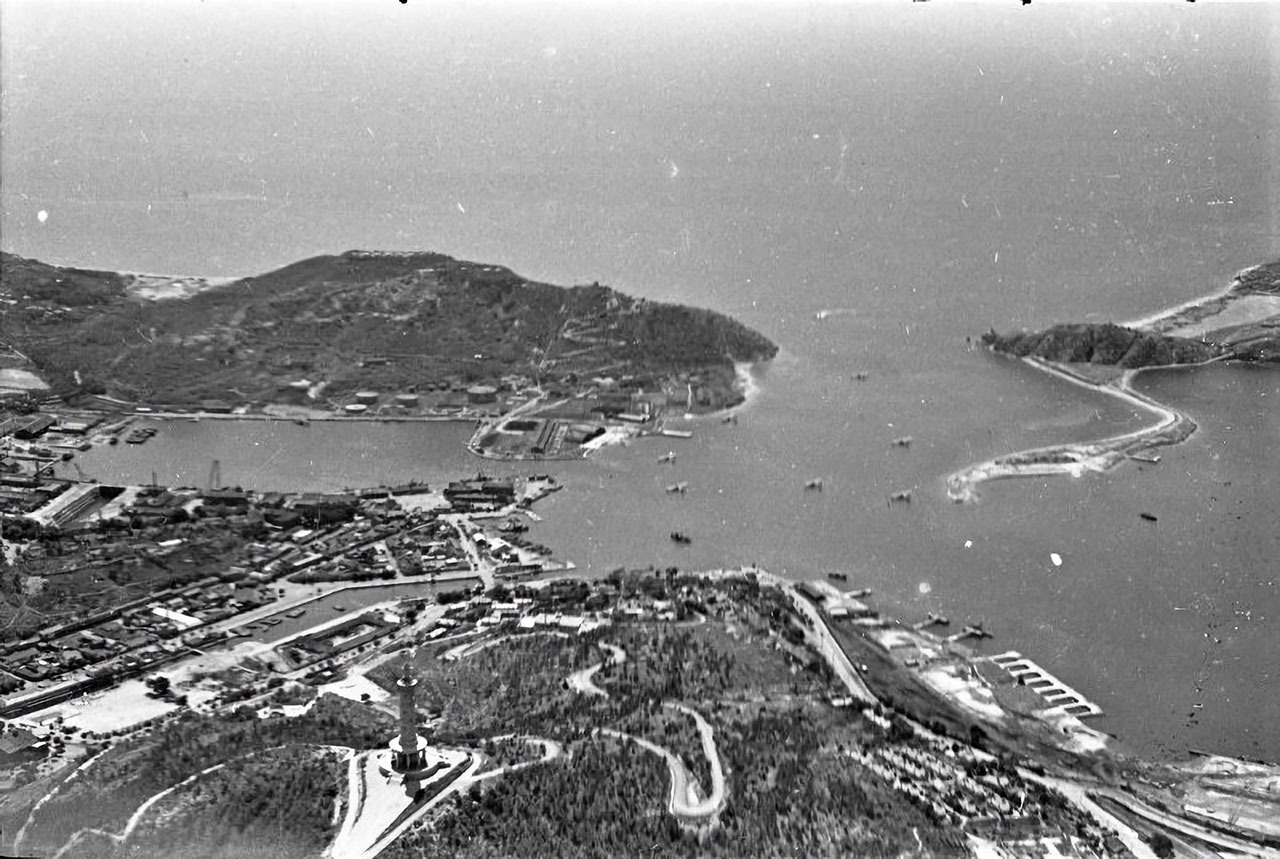

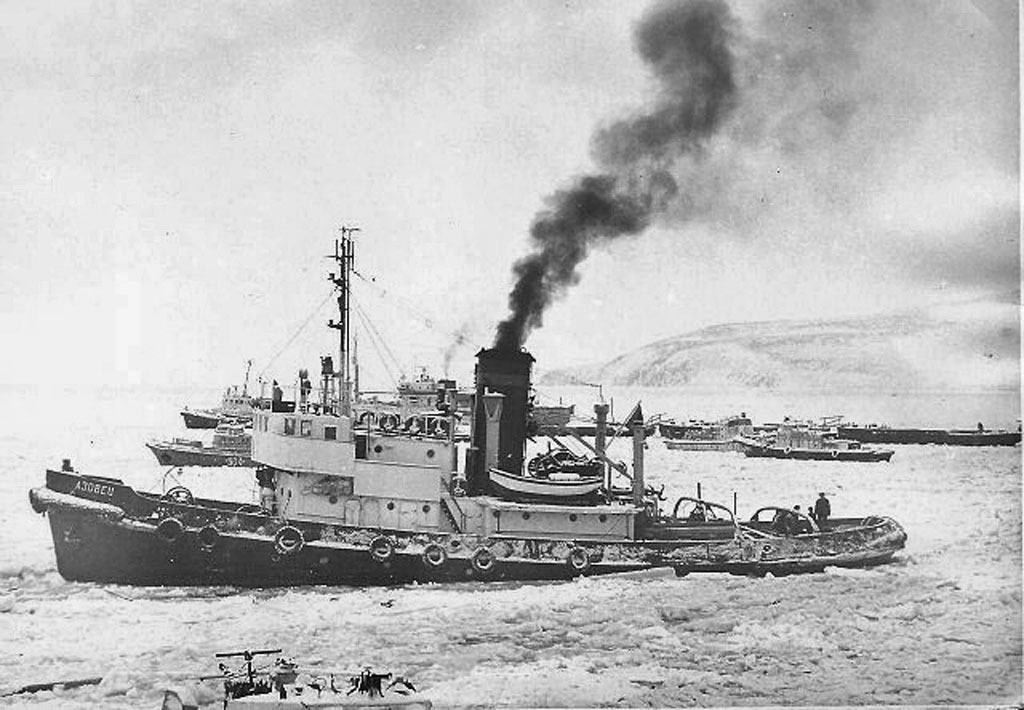

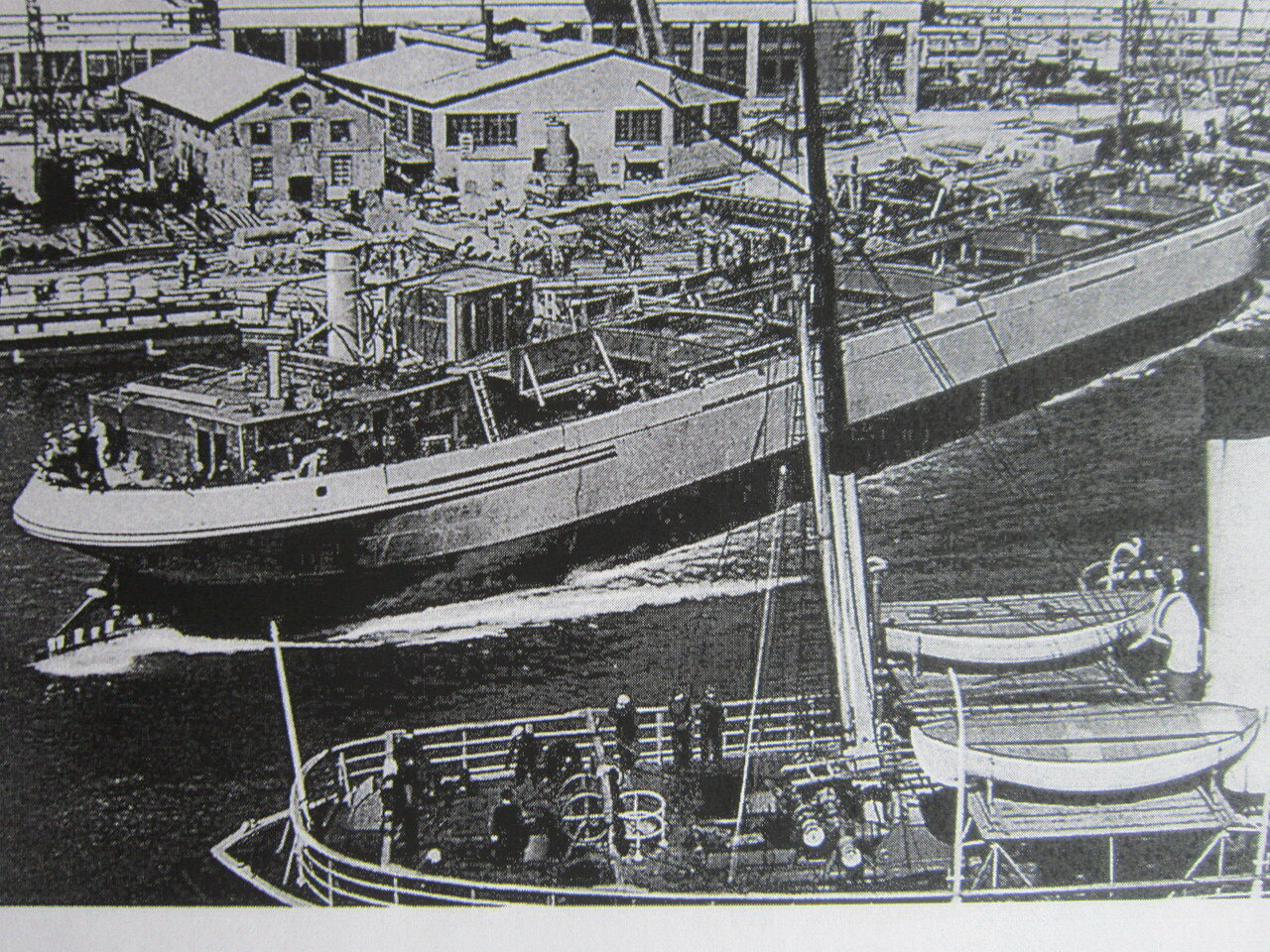

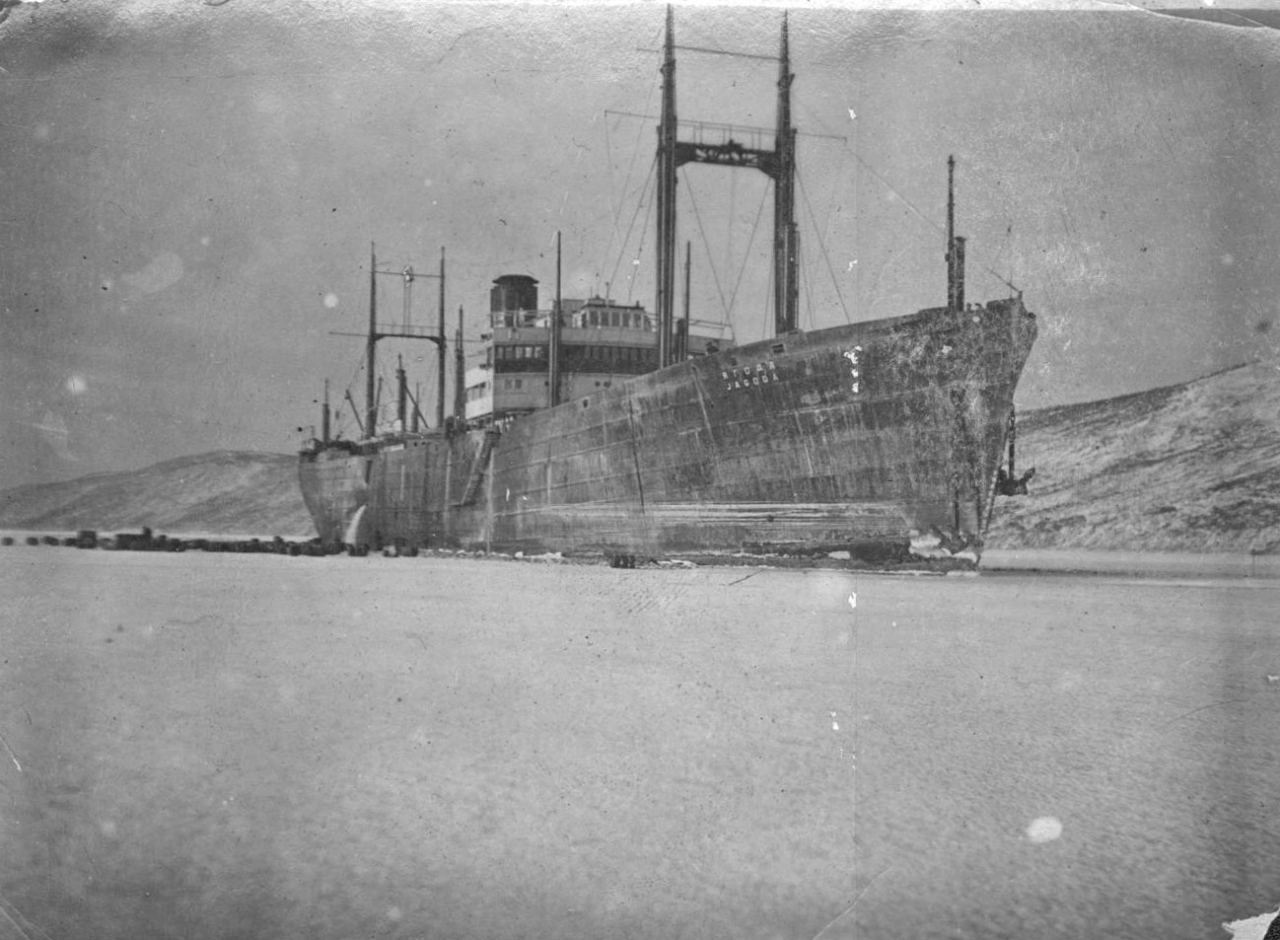

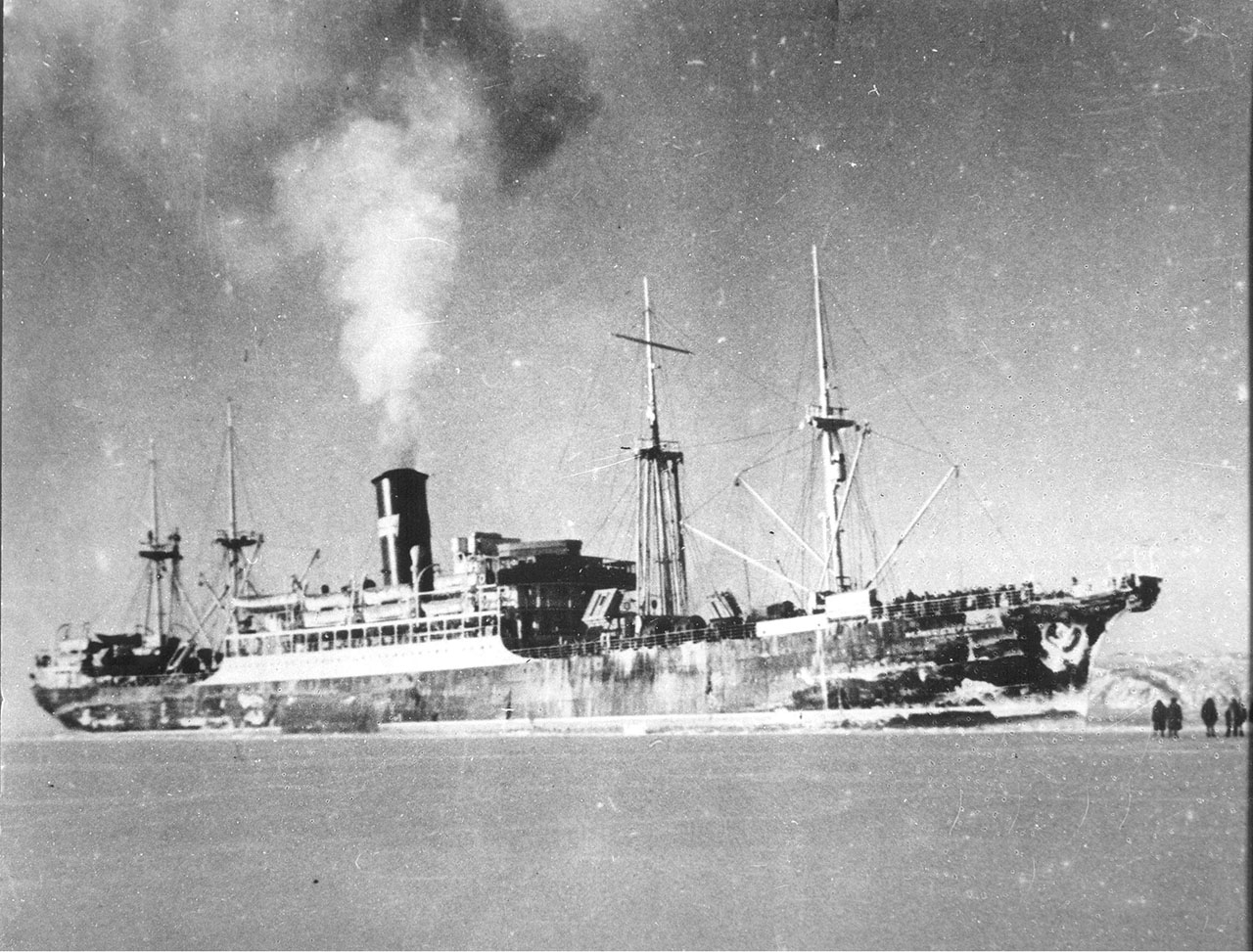

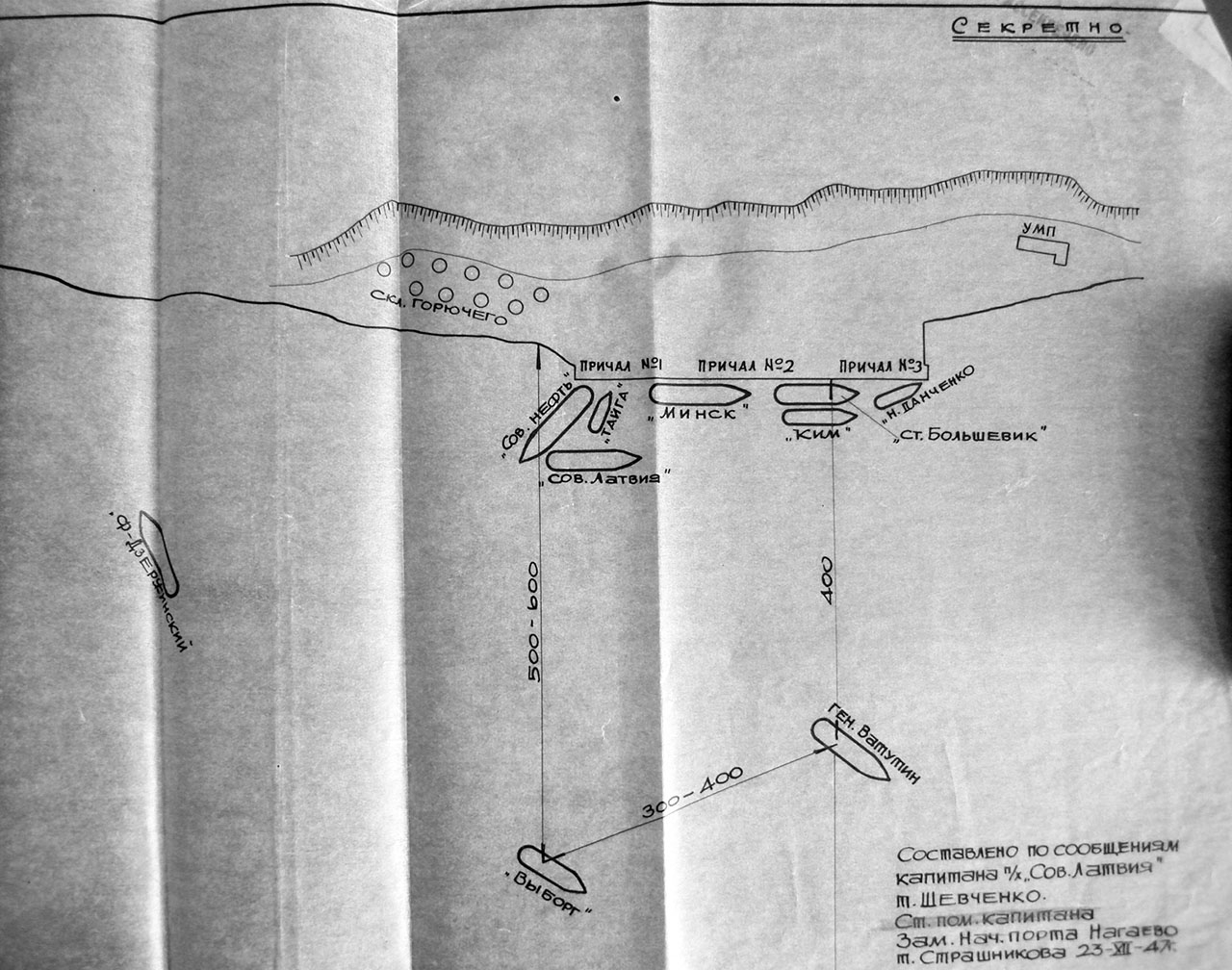

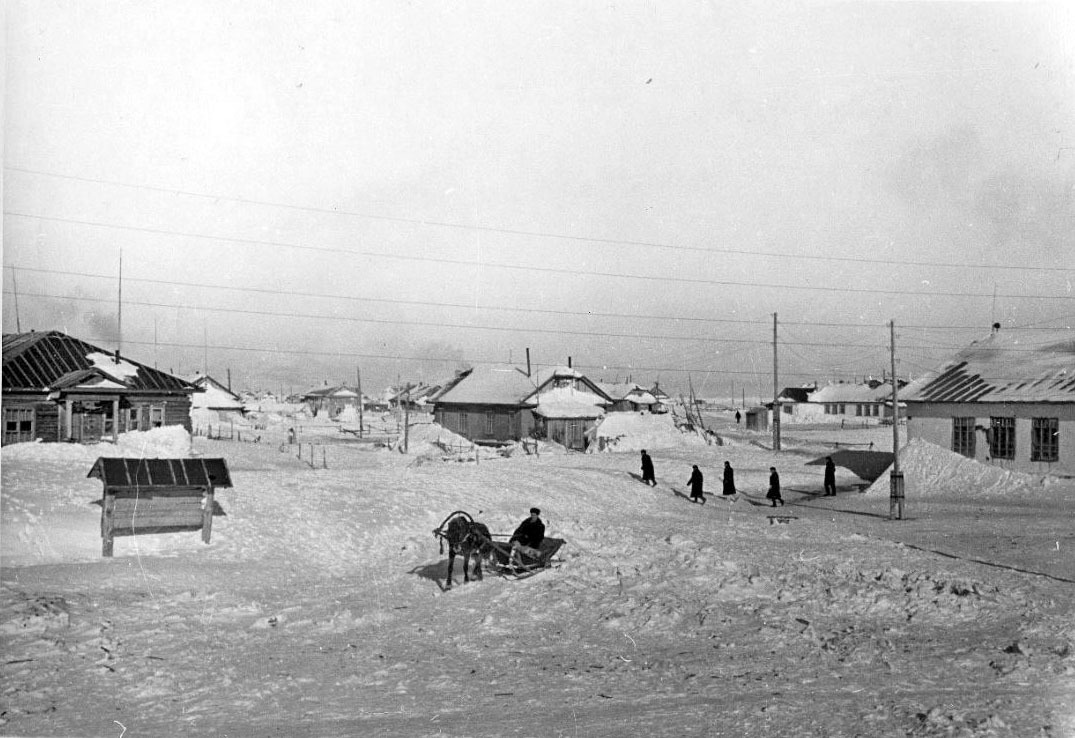

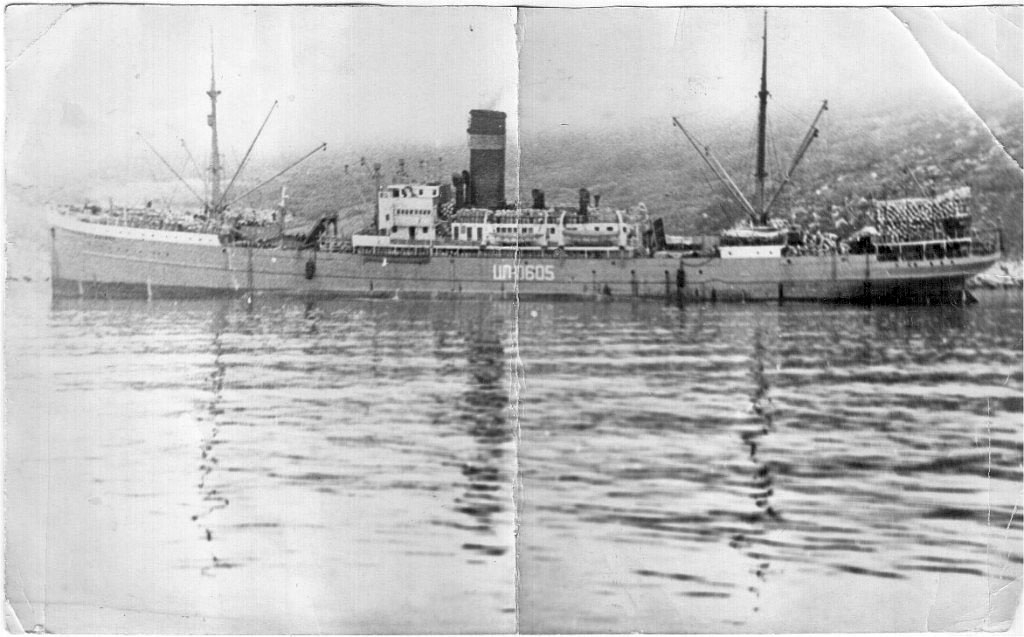

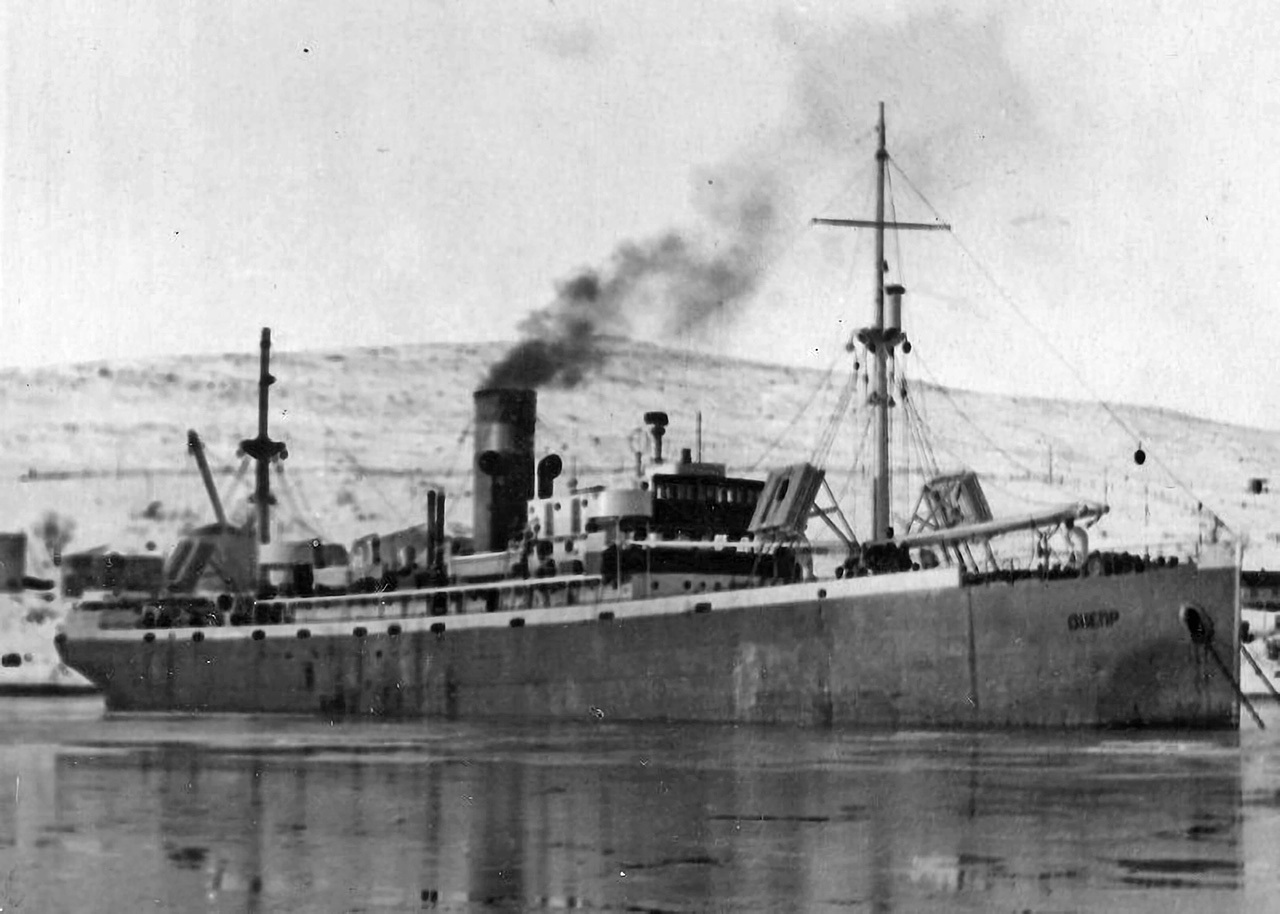

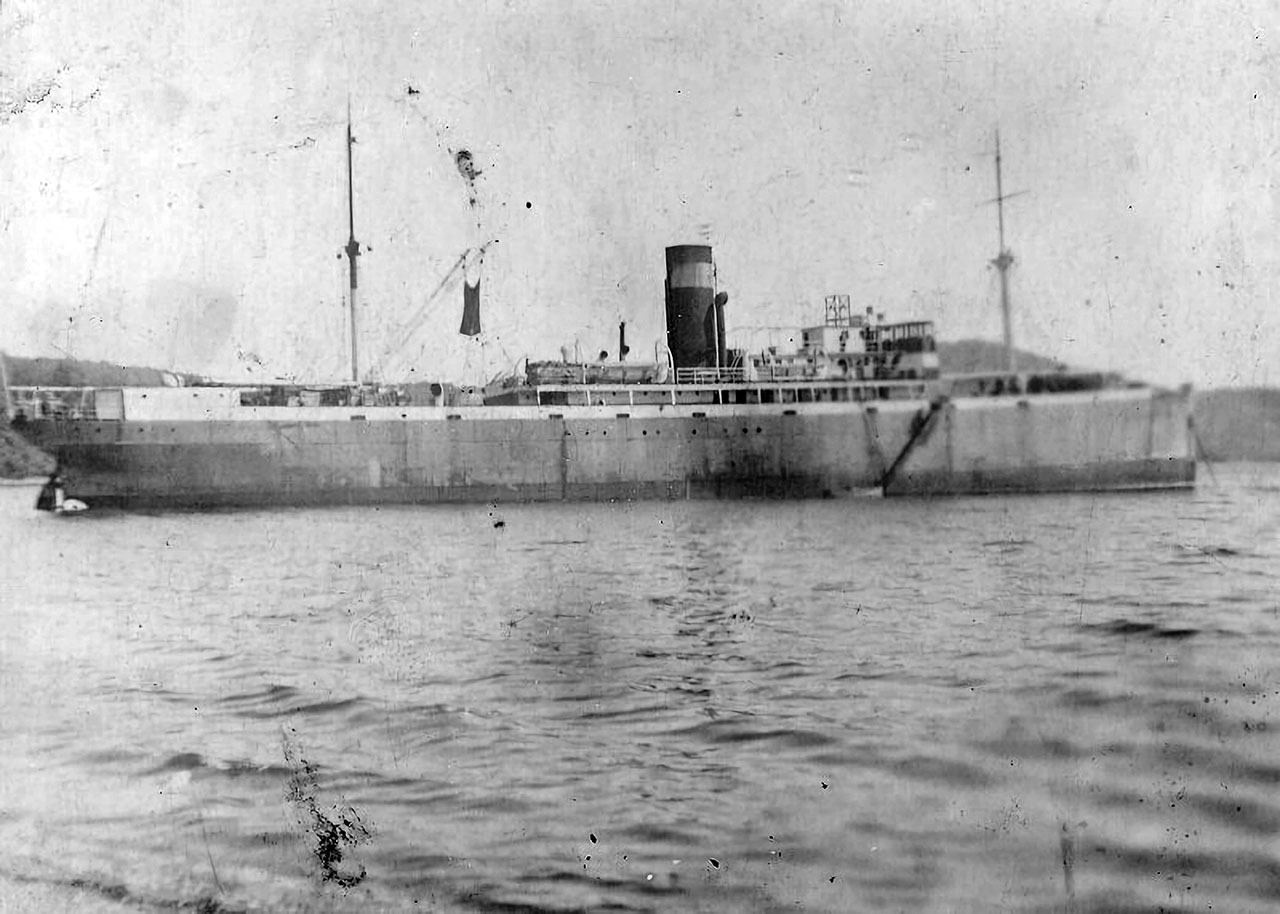

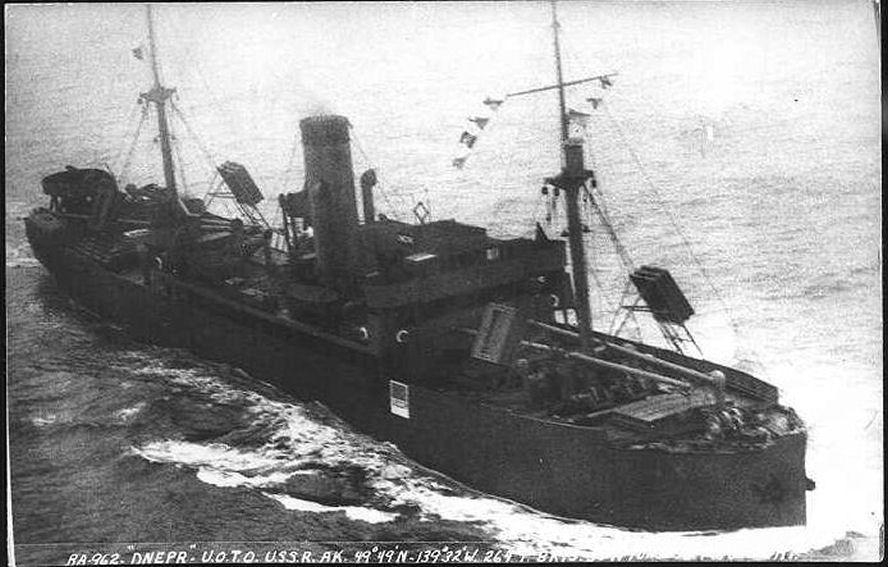

Пароходы на рейде в бухте Нагаева. 30-е годы ХХ-го века. Фото из архивов МОКМ.

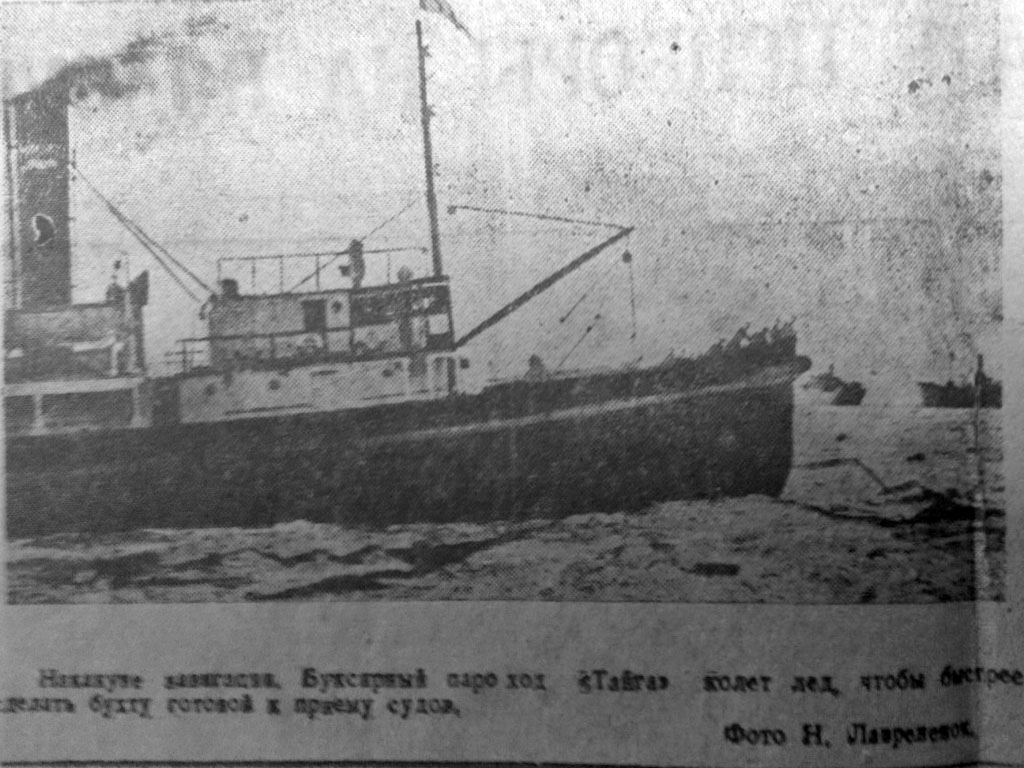

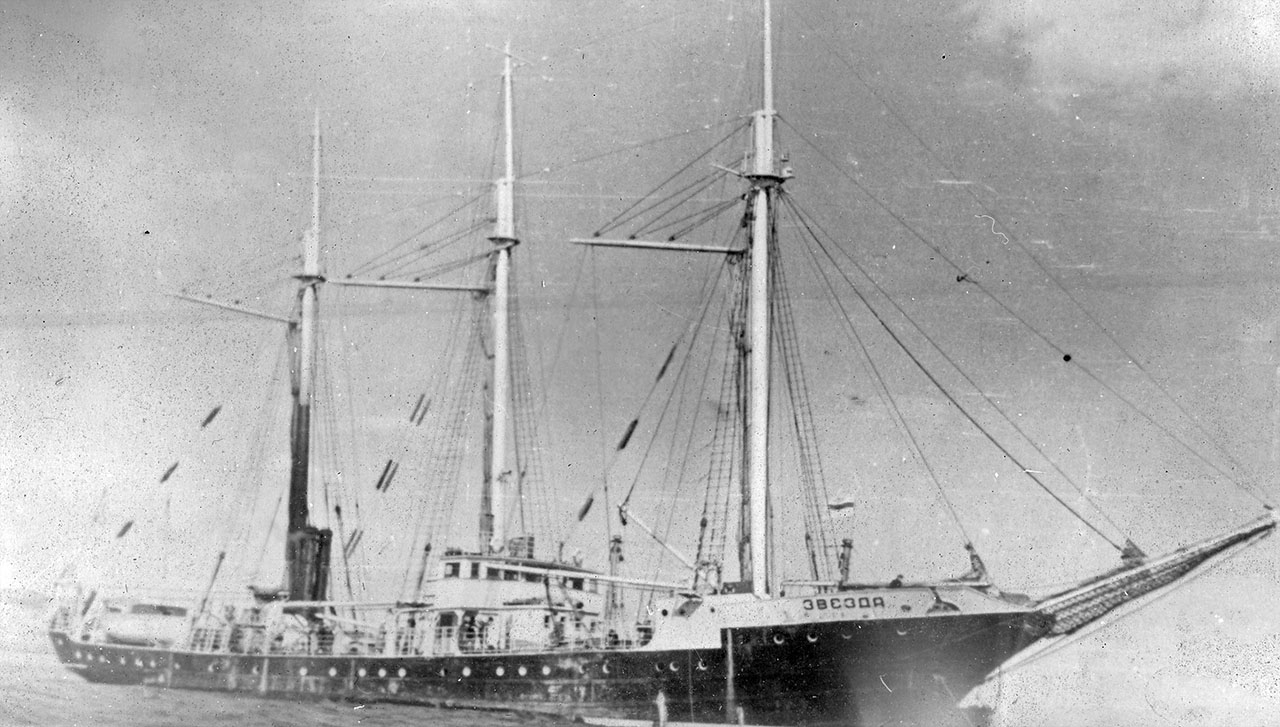

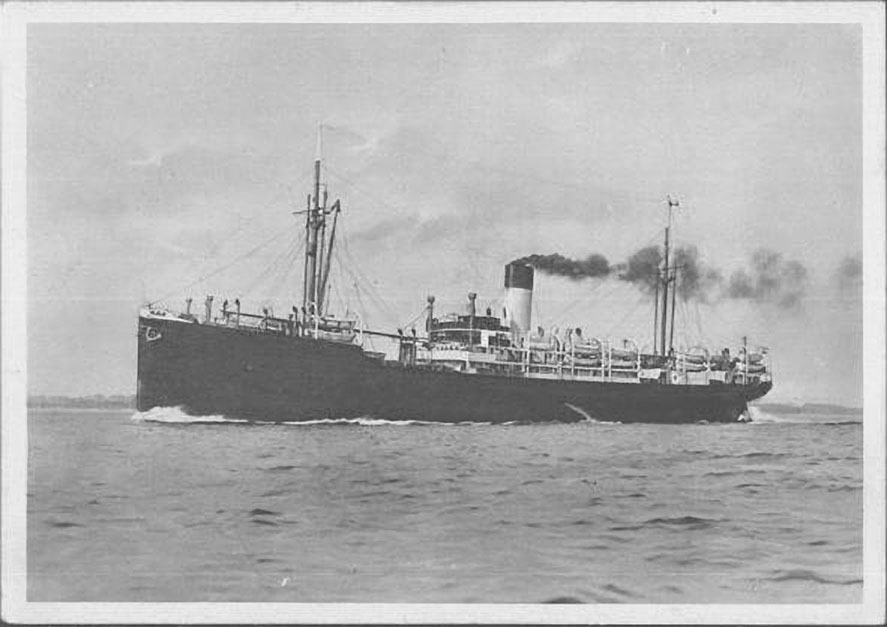

Образование и становление каботажного флота Дальстроя пришлось на 30-е и начало 40-х годов ХХ-го века. Флот активно пополнялся баржами и катерами для снабжения посёлков и предприятий, расположенных на берегу Охотского моря. Это были как суда, прибывшие с «материка» — шхуна «Звезда» и буксир «Тайга», так и построенные на местных верфях — катер «Марчекан».

Стоит сразу отметить, что мощности завода № 2 не позволяли строить катера и баржи большого тоннажа, в этом приходилось рассчитывать только на «материк».

В период Великой Отечественной войны поставка новых судов каботажного флота на Колыму прекратилась, все верфи страны работали на войну, и Дальстрой мог рассчитывать только на свои силы. Также часть судов была мобилизована в Тихоокеанский флот (ТОФ), для выполнения задач по наблюдению и охране побережья.

За военные годы реестр каботажного флота Дальстроя существенно сократился. Ряд катеров и барж были списаны из-за аварий и технических неисправностей, другие нашли своё пристанище на морском дне из-за катастроф.

А потребность в катерах и баржах у Дальстроя только возрастала, строились и расширялись предприятия, организовывались новые рудники и прииски. К некоторым из них доставка грузов и рабочей силы была возможна в летнее время только по морю. Постоянно увеличивающийся грузопоток заставлял работать местный флот Дальстроя практически на износ.

Помочь Дальстрою в решении этой проблемы уцелевшие верфи СССР были не в состоянии. Единственный выход из создавшейся ситуации был в использовании права победителя — суда, изъятые в качестве трофеев из флота бывших противников, либо построенные в счёт репараций.

Суда из «Страны восходящего солнца»

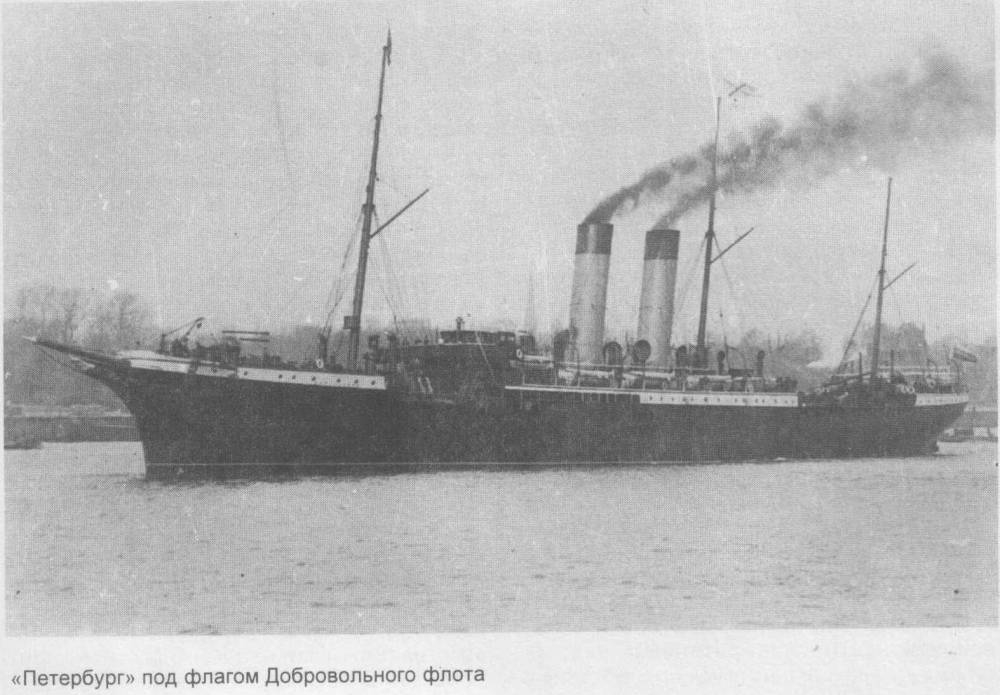

Мало кто знает, что по итогам русско-японской войны 1904–1905 годов, после поражения России, часть судов в качестве трофеев досталась «Стране восходящего солнца».

Крейсер «Soya» — японский крейсер 2-го класса, бывший российский бронепалубный крейсер «Варяг». Фото из свободных источников.

Это были сдавшиеся на милость победителя и поднятые со дна моря корабли 2-й Тихоокеанской эскадры, а также ряд других захваченных или затопленных судов.

Эсминец Японии «Hatsuzakura», был передан в качестве трофея СССР. Получил новое название «Ветреный». Снимок сделан в 1945 году. Фото из свободных источников.

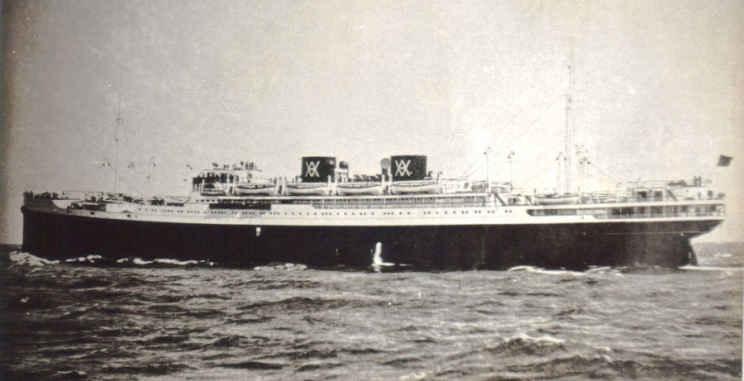

Но ещё меньше сведений о том, что после капитуляции Японии в 1945 году, СССР по праву победителя, досталась часть как военных судов «Дай-ниппон тэйкоку кайгун» (Флота Великой Японской империи), так и ряд вспомогательных судов.

Часть этих судов Тихоокеанский флот передал Дальстрою в портах Находки и Владивостока. Среди них были следующие суда: пароход, получивший название «Горняк», и два теплохода, которым присвоили имена «Чукча» и «Ороч». Также были переданы дрифтер «Связист», зерноперегружатель «ВУ-1» и два буксира «В-45» и «В-55».

Порт Дальний (Гензен, Порт-Артур). Фото с самолёта. 1945 год. Фото из свободных источников.

В порту Дальний (Гензен) Дальстрою передали буксиры «В-47», «ВН-49» и три сухогрузные баржи под номерами «В-136500», «В-139300» и «В-141200».

Возможно, были и другие, но в документах и приказах Дальстроя суждено было остаться только этим судам.

Надо сказать, что переданные суда находились в разном техническом состоянии. При отсутствии запасных частей, чертежей и материалов по эксплуатации перспективы использования трофейных судов для Дальстроя были очень туманными.

Попытаемся, насколько это возможно, проследить судьбу этих «котов в мешке».

Буксиры «В-47», «ВН-49» и три сухогрузные баржи.

Буксиры «В-47», «ВН-49» и три баржи — «В-136500», «В-139300» и «В-141200», находившиеся в порту Дальний, были переданы Дальстрою в 1948 году. Ввиду своего неудовлетворительного состояния суда не могли быть перегнаны во Владивосток и оставлены приёмщиками в Гензане.

Возникла интересная ситуация: суда принадлежали Дальстрою, но использовать он их не мог, ибо они находились вне сферы его влияния.

В результате чего суда честно проржавели в порту Дальний, в ожидании своей судьбы, никого особо не беспокоя в руководстве Дальстроя. Иного мнения были проверяющие и надзирающие органы МВД СССР, которые неоднократно интересовались судьбой новоприобретённых судов.

Решение этой патовой ситуации начальником Дальстроя было озвучено в приказе № 473 по ГУСДС от 13 июля 1950 года, где говорилось следующее: «И.О. начальника Транспортного отдела Дельстроя тов. Шевырину оформить к 1 августа с.г. материалы для представления в МВД СССР об отказе от буксиров «В-47», «ВН-49» и 3-х сухогрузных барж, оставшихся за границей (Гензен-Дальний) как ненужных для Дальстроя».

После оформления соответствующих документов, приказов и актов в 1950 году Дальстрой смог освободиться от этих сомнительных приобретений.

Таким образом, можно сказать, что за время своего пребывания в списках флота Дальстроя в течение двух лет, буксиры «В-47», «ВН-49» и три сухогрузные баржи так и не добрались до своего порта приписки, и участия в хозяйственной деятельности Дальстроя не принимали. После выбывания этих судов из списка флота Дальстроя, дальнейшую судьбу их отследить не удалось.

Зерноперегружатель «ВУ-1»

Зерноперегружатель «ВУ-1» был передан Тихоокеанским флотом в Дальстрой в 1949 году во Владивостоке и в бухту Нагаева прибыл летом 1949 года.

Это судно относилось к судам технического флота, и также находилось в не самом лучшем состоянии. Перспективы его существования во флоте Дальстроя из-за своего узконаправленного и специфического назначения также были весьма туманными.

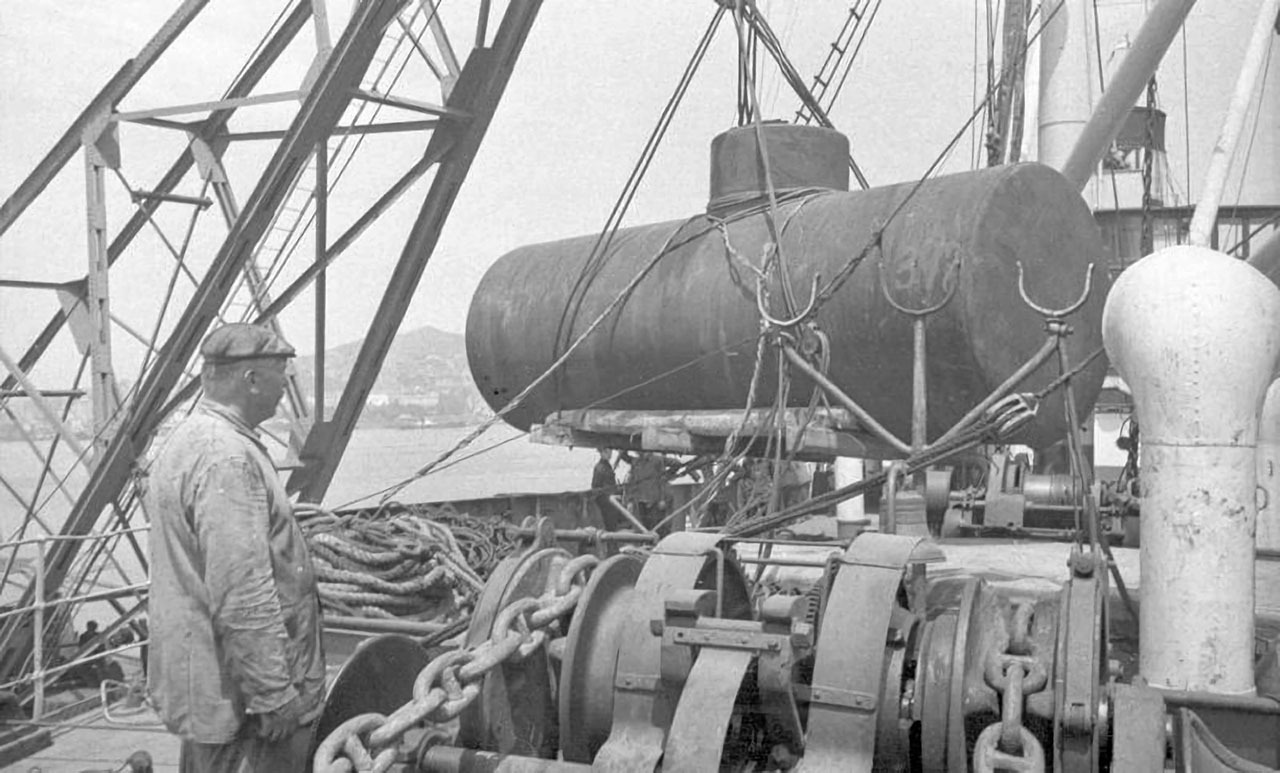

По планам руководства Дальстроя, этому судну предстояло участвовать в поднятии на поверхность содержимого затонувшего в бухте Нагаева парохода «Выборг», что нашло отражение в приказе № 877 по ГУСДС от 26 ноября 1949 года «О подготовке к производству работ по разгрузке затонувшего в бухте Нагаево парохода «Выборг» в 1950 году».

Согласно приказу, заводу № 2 предстояло по заказу управления Морского пароходства произвести все необходимые работы по ремонту и оборудованию корпуса бывшего зерноперегружателя, приспособлению его, как плавединицы, и установки на нём крана и водолазного оборудования.

После окончания работ по разгрузке парохода «Выборг», снова встал вопрос о дальнейшей судьбе бывшего зерноперегружателя «ВУ-1». В приказе № 473 по ГУСДС от 13 июля 1950 года говорилось следующее: «

§ 1.

Для определения технического состояния и целесообразности восстановительного ремонта зерноперегружателя «ВУ-1» рудовоза «ЧУКЧА» и шхуна «СВЯЗИСТ»:

а)создать комиссии:

Председателям комиссий тов. ЗИНКЕВИЧ и тов. ИВАНОВУ для участия в работе комиссии пригласить представителей инспекции Морского Регистра.

Заключение комиссии и акты оформить в соответствии с инструкцией к приказу МВД № 190 от 16 марта 1950 года и представить в Главное Управление к 15 августа с.г.

б) Председателю комиссии тов. ЗИНКЕВИЧ при определении технического состояния зерноперегружателя «ВУ-1» произвести оценочную стоимость судна и к работе комиссии пригласить представителя местного Финансового органа».

Скорее всего, выводы комиссии о техническом состоянии судна оказались неутешительными, и зерноперегружатель был списан. По крайней мере, в дальнейшем, упоминаний о нём и его деятельности не встречается.

Невольно возникает ощущение, трофейный зерноперегружатель «ВУ-1» был передан Дальстрою именно для обеспечения работ по подъёму грузов с затонувшего «Выборга» и в дальнейшем его использование по своему назначению не планировалось…

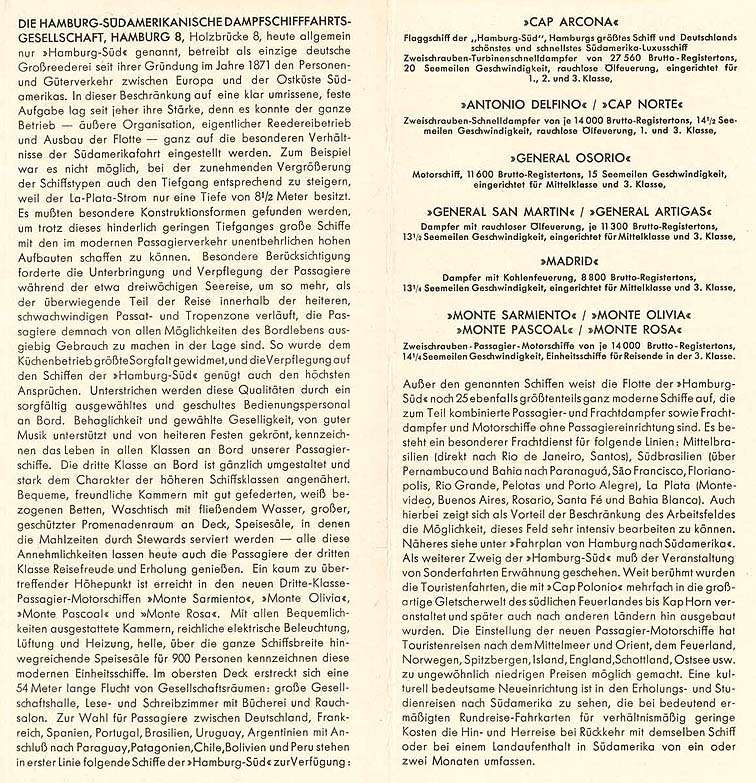

Пароход «Горняк»

Трофейный японский пароход, получивший название «Горняк», в сентябре 1949 года находился в бухте Находка. Там производились работы по снятию теоретического чертежа и всех конструктивных элементов судна, на предмет составления проекта и рабочих чертежей на переоборудование и ремонт этого судна.

Далее, в документах Дальстроя он не упоминается, и сведений о его судьбе нет. Можно предположить, что после проведения экспертизы и оценки, было принято решение о его списание. Так или иначе, своего следа в деятельности Дальстроя оставить пароходу было не суждено.

Теплоход «Чукча»

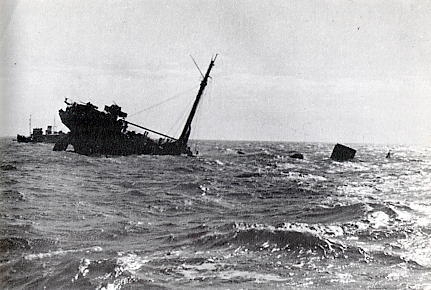

Также во Владивостоке Дальстрою был передан японский рудовоз, получивший название «Чукча». В августе 1949 года была предпринята попытка отбуксировать этот теплоход в порт приписки — бухту Нагаева, но при буксировке корпус дал сильную водотечность и был снова отбуксирован в бухту Находка. Для тщательного осмотра и ремонта судну требовался док.

В бухте Находка теплоходу «Чукча» было суждено провести почти год, до лета 1950 года.

А уже летом 1950 года, когда руководство Дальстроя решило навести порядок в балансе основных средств, было принято решение о проведении обследования на предмет возможности ремонта и дальнейшей эксплуатации теплохода. Согласно приказу № 473 по ГУСДС от 13 июля 1950 года была создана комиссия для определения технического состояния и целесообразности восстановительного ремонта, которая должна была закончить свою работу не позднее 15 августа 1950 года.

Судя по тому, что в дальнейшем, упоминания о работе теплохода и его судьбе более в документах Дальстроя не встречаются, можно предположить, что выводы комиссии о целесообразности ремонта и дальнейшего использования рудовоза были неутешительными и «Чукча» был выведен из флота Дальстроя и списан.

Теплоход «Ороч»

Ещё один переданный японский теплоход, водоизмещение в 2 000 тонн, получил название «Ороч», в июле 1949 года был отбуксирован из Владивостока в бухту Нагаева.

В сентябре 1949 года был поставлен у пирса на Марчекане, где силами завода № 2 производилось снятие всех необходимых чертежей для переоборудования и ремонта этого судна.

В дальнейшем упоминания о нём в периодической печати и документах Дальстроя не встречается. Скорее всего, был сделан вывод о нецелесообразности дальнейших работ и эксплуатации судна, и «Ороч» был списан.

Паровые буксиры «В-45» и «В-55»

Известно, что для удовлетворения потребности морских портов Дальстроя в буксирных пароходах распоряжением № 111 по ГУСДС от 25 марта 1949 года трофейный буксирный пароход «В-55» был передан Управлению перевалбазы Дальстроя в порту Ванино, а буксир «В-45» передали Колымскому Речному Управлению Дальстроя (КРУДС).

Этим же распоряжением начальнику Управления Дальстроя в порту Ванино майору Савицкому и начальнику КРУДС инженер-майору Леликову, для приёма буксиров и организации перегона буксиров в Ванино и Амбарчик, приказывалось направить во Владивосток своих представителей.

В дальнейшем судьбу этих паровых буксиров отследить не удалось.

Шхуна «Связист»

Ещё одним приобретением стала японская шхуна, получившая название «Связист», этот дрифтер планировали передать в распоряжение управление рыбопромыслового хозяйства Дальстроя (УРПХ).

(Дрифтер — рыболовное судно, предназначенное для лова рыбы дрифтерными сетями.

Особенность архитектуры таких судов — низкий надводный борт и свободная палуба в носовой части для механизмов, выбирающих рыболовные сети. Дрифтеры относят к малым или среднетоннажным добывающим судам).

Перегон шхуны в новый порт приписки планировалось провести в навигацию 1949 года. Весь комплекс мероприятий для осуществления этого перехода был изложен в распоряжении № 185 по ГУСДС от 17 мая 1949 года.

Начальнику Приморского Управления Дальстроя полковнику Иванову предписывалось по заявкам представителя УРПХ обеспечить перегон шхуны «Связист» всем необходимым снабжением и оборудованием согласно правилам Морского Регистра СССР, а также выделить рабочую силу для подготовки судна к морскому переходу.

Начальнику УМП ДС подполковнику Баранникову для сопровождения шхуны «Веха» и буксировки дрифтера «Связист», к моменту окончания подготовки судов к перегону, направить в Находку через Татарский пролив один из буксиров типа «Певек».

Перегон шхуны «Веха» и дрифтера «Связист» планировалось осуществить не позднее июля 1949 года через Татарский пролив, причём «Связист» должен был буксировать один из буксиров УМП ДС.

Судя по всему, этот перегон завершился успехом и судьбу «нового» приобретения решала комиссия, согласно приказу № 473 по ГУСДС от 13 июля 1950 года. Заключение комиссии и акты следовало оформить в соответствии с инструкцией к приказу МВД № 190 от 16 марта 1950 года и представить в Главное Управление к 15 августа 1950 года.

Можно предположить, что выводы комиссии оказались малоутешительными и корабль был также выведен из списка флота Дальстроя. В дальнейшем упоминания о его работе и судьбе в документах Дальстроя найдено не было.

Подводя итоги

В целом можно говорить о том, что переданные в Дальстрой японские трофейные суда не сыграли возлагавшихся на них надежд и в большей части были списаны в ближайшие годы после передачи Дальстроя.

Значительную роль в этом сыграло неудовлетворительное техническое состояние переданных судов, отсутствие чертежей и инструкций по эксплуатации, а также запасных частей для ремонта.

«Финны» в СССР

Если начинать разговор о судах финской постройки в СССР и Дальстрое, думаю, стоит начать с окончания «Зимней войны» (Советско-финской войны 1939—1940 годов) и её итогов.

Финские буксиры 40-х годов ХХ-го века

В 1940 году был подписан мирный договор между СССР и Финляндией мирный договор, который действовал до 26 июня 1941 года. В этот мирный промежуток финнам предложили строить суда для СССР на репарационных условиях.

17 сентября 1940 года был подписан коммерческий договор, в соответствии с которым верфь «Крейтон-Вулкан» обязалась построить большое количество 3000-тонных и 2000-тонных барж. А также буксиры мощностью 800 л.с., буксиры мощностью 600 л.с. на верфи в «Вяртсиля» Хельсинки и на верфи «Крейтон-Вулкан» в Турку. Также намечалось строительство буксиров мощностью 400 л.с. на верфях в Варкаусе, и в Люпсюниеми. Это был крупный советский заказ на 54 судна, распределённый на все существовавшие в то время в Финляндии верфях.

К началу войны ни один из этих судов достроен не был. Позднее, спущенные 16 буксиров вошли в состав кригсмарине (ВМС Германия) и получили немецкие названия.

NT-59 «Polangen» принимал активное участие в противолодочной борьбе в Финском заливе в составе ВМС Германии.

Буксиры поменьше служили некоторое время в финском ВМС, а после выхода Финляндии из войны, были переданы СССР под конец 1944 года.

После окончания войны Советский Союз также получил часть заказанных в 1940 году буксиров мощностью в 800 л.с. по репарации, среди них были «Flöyen I», «Flöyen II», «Mariensiel», «Riesenburg», и «Ortrud» и ряд других.

Финские буксиры 50-х годов ХХ-го века

19 сентября 1944 года Финляндия подписала договор о перемирии с СССР. Статьёй № 11 этого договора предусматривалось компенсировать СССР потери, вызванные военными действиями и оккупацией советской территории в размере 300 млн. долларов. Из общей стоимости поставок на новые суда приходилось более 20%. Координатором поставок стала назначенная государством Делегация, сокращённо называемая «SOTEVA».

Финские лихтеры и буксиры Дальстроя

После того, как стало понятно, что попытка решить проблемы каботажного флота Дальстроя за счёт трофейных судов Японии оказалась малорезультативной, было принято решение об увеличении численности катеров и барж за счёт других хозяйствующих субъектов как МВД, так и других министерств. Также по решению Правительства Дальстрою передавалась часть буксиров и лихтеров, построенных по репарации на верфях Финляндии.

В список передаваемых судов вошли паровые буксиры проектов «Фин — 500», «Фин — 600» и «Фин — 800», а также лихтеры «Фин — 2000» и «Фин — 3000» грузоподъёмностью в 2 000 и 3 000 тонн.

Большой перегон

Подготовка к приёму большой партии судов каботажного флота началась в начале 1950 года и нашла своё отражение в приказе № 2 по ГУСДС от 21 января 1950 года «О мероприятиях по обеспечению получения и перегона судов, выделяемых Дальстрою постановлениями Правительства», где говорилось следующее: «В связи со значительным ростом количества получаемых Дальстроем судов морского, речного и каботажного плавания приказываю:

1. Утвердить на 1950-51 гг. временных представителей Дальстроя в местах приёмки, сборки, постройки и концентрации судов с отнесением расходов по их содержанию за счёт смет по перегону и сборке судов.

2. Начальнику Дальстройснаба генерал-майору Петрову:

а) Обратить особое внимание на работу по сборке, приёмке, перегону и снабжению судов, в частности, обеспечить к 1 мая с.г. перегоняемую в навигацию 1950 года группу судов всем необходимым за счёт фондов Дальстроя;

б) Выделить в тресте Дальстройснаб освобождённого от прочих обязанностей работника, на которого возложить контроль о реализации поставок судов, выделяемых Правительством, наблюдение за ходом строительства и снабжением перегоняемых судов;

в) согласовать до 1 марта с.г. с Главным Управлением Северного морского пути при Совете Министров СССР план и порядок переводки судов Дальстроя в навигацию 1950 года;

г) Представить на утверждение Дальстроя сметы расходов на 1950 год по получению судов, их сборке и перегону.

д) Немедленно заключить договор с СГУ МВД СССР на сборку трёх речных пароходов по 400 л.с. на Колчановской верфи».

Для реализации данного приказа уполномоченные представители были направлены в Финляндию, Ленинград, Архангельск, Колчановский затон, Усть-Кут (Иркутская область), Пеледуй (Якутия).

Первая партия

Известно, что первая партия финских судов была принята Дальстроем в марте 1950 года. Из приказа № 200 по ГУСДС от 31 марта 1950 года «О Присвоении названий судам Дальстроя»: «Вновь получаемым судам Дальстроя, предназначенным для Арктики, присвоить следующие названия:

1. Шести лихтерам:

а) Грузоподъёмностью — 2 000 тонн «Амур», «Иртыш», «Енисей».

б) Грузоподъёмностью — 3 000 тонн «Урал», «Кавказ», «Алтай».

2. Трём буксирам:

а) 600 л.с. — «Поярков»,

б) 600 л.с. — «Невельский»,

в) 800 л.с. — «Хабаров».

«Фин — 800» или Фин — 600»? «Невельский» или «Невельской»?

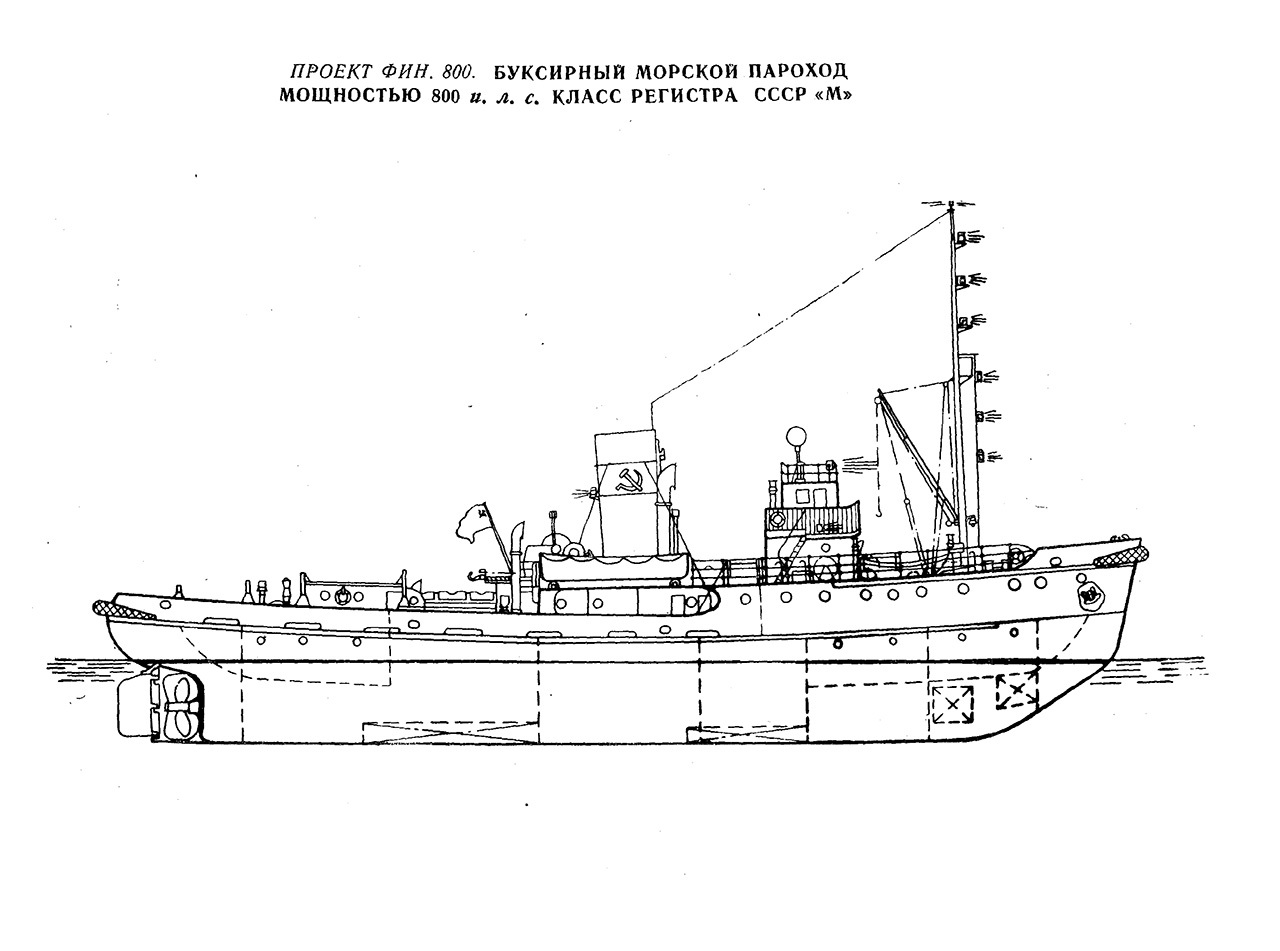

Сложно пройти мимо такой интриги и не упомянуть о ней. Различить внешне буксиры типа «Мурманрыба» (проект «Фин — 800») и типа «Могучий» (проект «Фин — 600») особой сложности не представляет. У проекта «Фин — 800» мачта располагалась на носу судна, у проекта «Фин — 600» возле, или на самой надстройке.

(Классификация приведена согласно данных Министерства рыбного хозяйства СССР — О.В.)

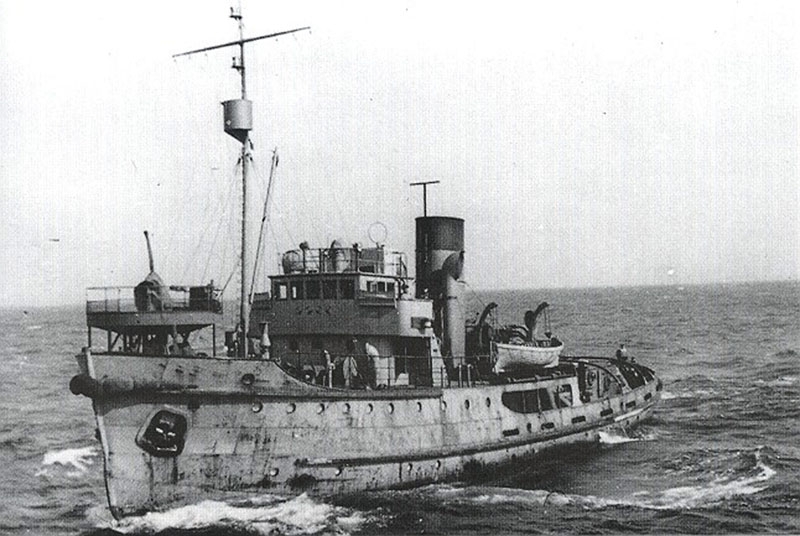

Морской буксир «Невельской».

Но позвольте, скажет внимательный читатель, ведь на фотографии запечатлён буксир «Фин — 800» с паровой машиной в 800 л.с., а в приказе идёт речь о 600 л.с.?

Стало быть, кто-то ошибся при составлении приказа? А возможно и такое, что администрация Нагаевского торгового порта выпросила в бухту Нагаева буксир помощнее и уже «Фин — 800» получил название «Невельской».

Кстати, о названии… Согласно приказу, буксир должен был получить имя «Невельский», а на фотографии читается «Невельской». Понятно, что «Невельской» звучит более презентабельно, но ведь снова отступление от текста приказа…

Хотя в жизни Дальстроя по сохранившимся документам, можно проследить и более малообъяснимые истории, ставшие былью…

Вторая партия судов

Вторая партия судов финской постройки для Дальстроя включала в себя четыре буксирных парохода:

- «Сталинец» — 800 л.с.;

- «Перевал» — 600 л.с.;

- «Азовец» — 600 л.с.;

- «Одесса» — 500 л.с.

А также два лихтера:

- «Тамань» — 2 000 тонн;

- «Урал» — 3 000 тонн.

Эти суда предназначались для работы в составе Колымо-Индигирского речного пароходства (КИРП).

Из приказа № 0268 по ГУСДС от 26 августа 1950 года «О мероприятиях по подготовке к приёму судов Финляндской постройки, перегоняемых в текущем году в Амбарчик для КИРПа»: «Полученные из Финляндии 4 буксирных парохода мощностью по 500–800 л.с. — «Сталинец», «Перевал», «Азовец», «Одесса» и 2 лихтера грузоподъёмностью 2000–3000 тонн — «Тамань», «Урал» в настоящее время перегнаны до острова Диксон и к концу августа указанный караван судов прибудет в Тикси, для дальнейшего следования в Амбарчик».

В настоящее время сведений о других судах финской постройки, переданных во флот Дальстроя обнаружить не удалось, но вполне вероятно, что помимо указанных были и другие буксиры и лихтеры.

Думаю стоит подробнее рассказать о судах, вошедших в состав флота Дальстроя.

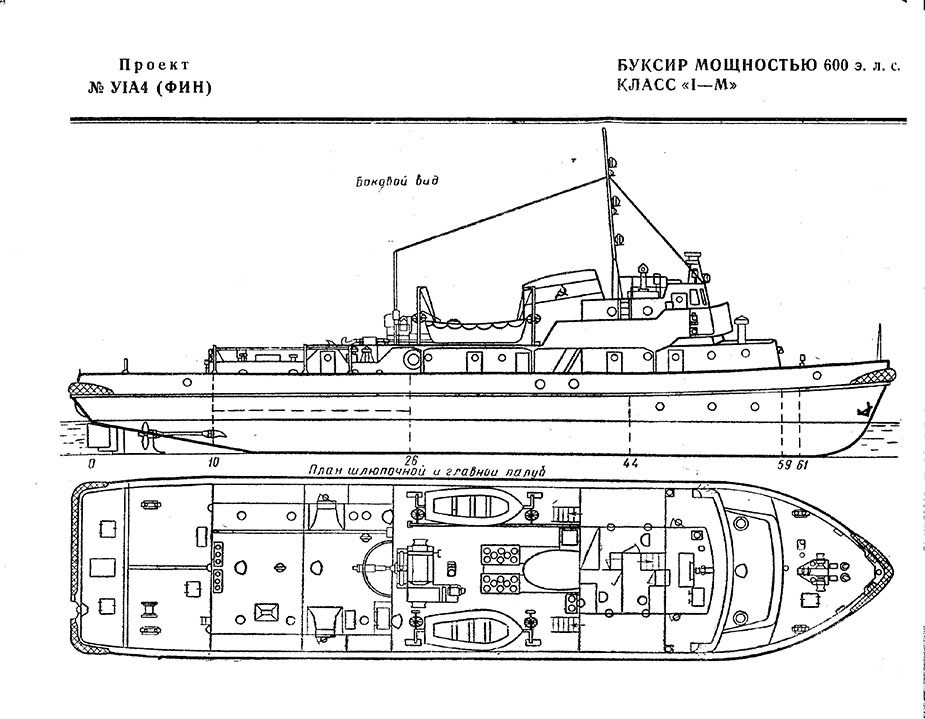

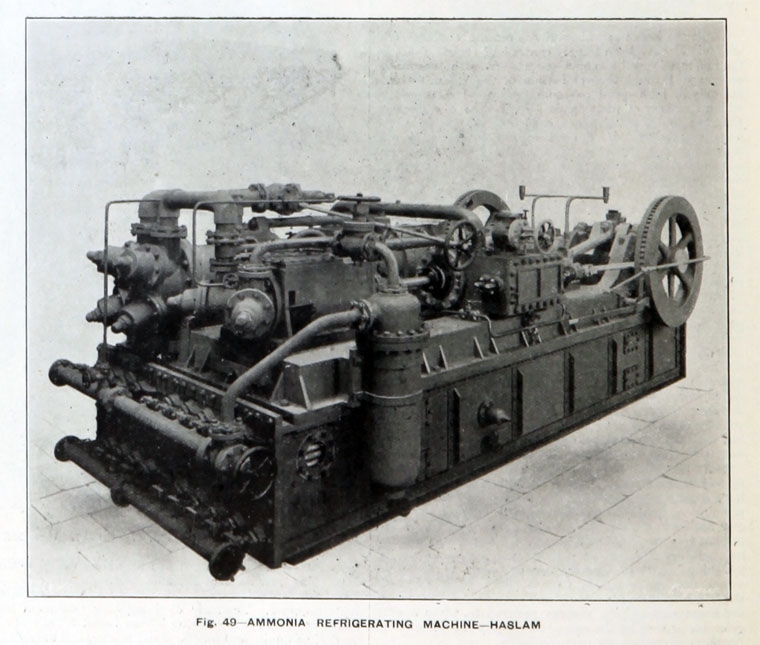

Буксир «Фин — 500»

Эта серия паровых буксиров, мощностью в 500 л.с., получила название «Одесса», по имени головного судна в серии.

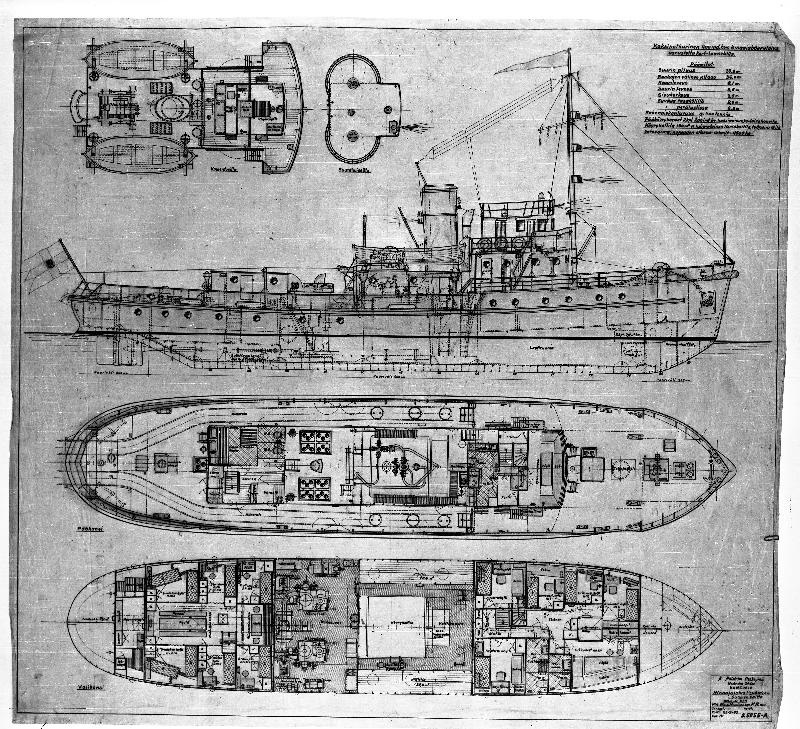

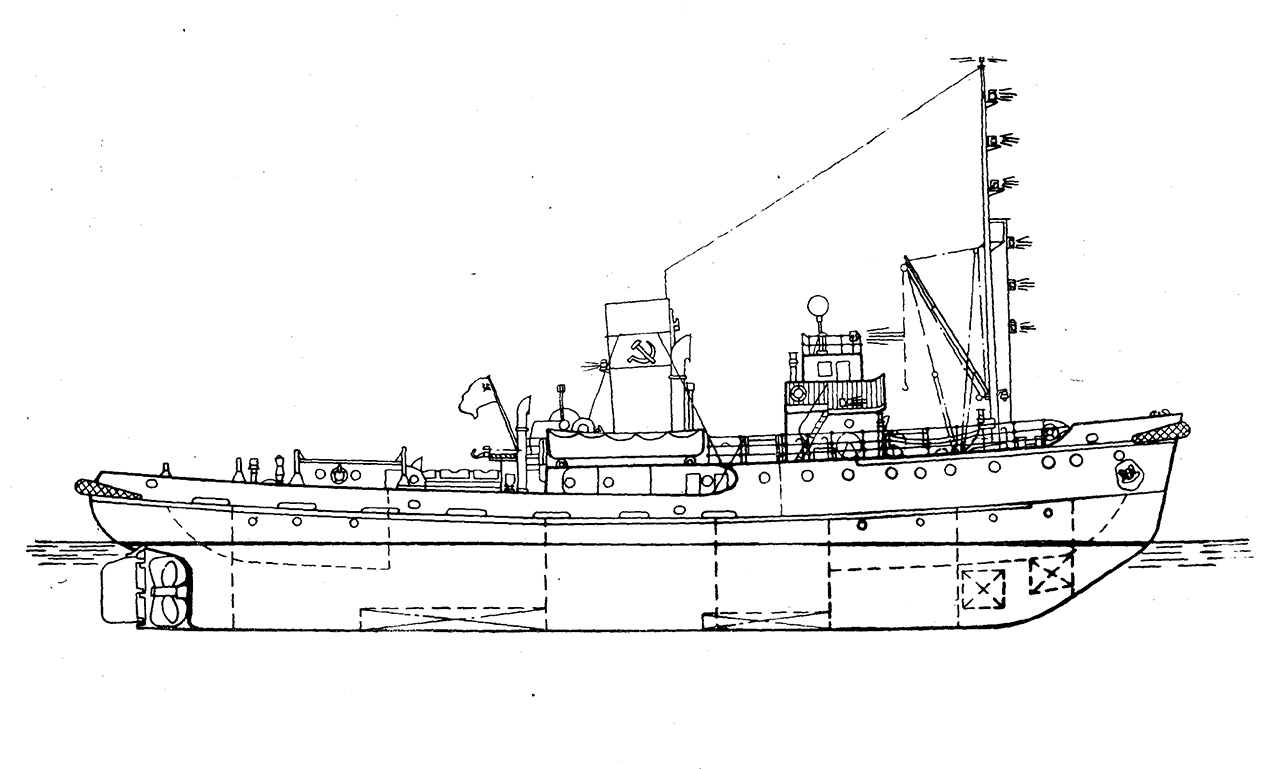

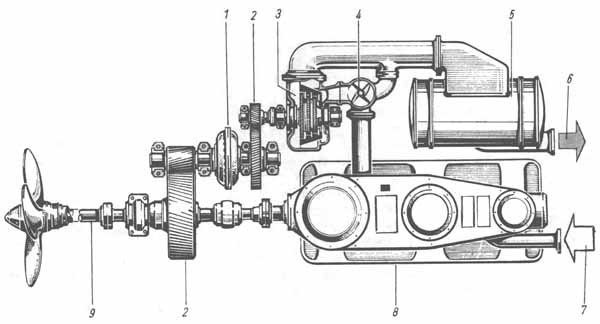

Чертёж парового буксира проекта «Фин — 500». Фото из свободных источников.

Выпускались на верфи АО «Ruona» в городе Раахе (Финляндия). Относились к классу озёрных буксиров.

Главные размерения: длина — 39,09 метра, ширина — 8,5 метра, осадка — 2,3 метра. Водоизмещение — 421 тонна.

Буксир «Владивосток» проекта «Фин — 500» тип «Roytta». Фото из свободных источников.

Паровой буксир «Одесса» (500 л.с.) был головным судном типа «Одесса», построен на верфи «АО Ruona» (Финляндия, г. Раахе) и спущен на воду 17 июня 1946 года.

Буксир «Фин — 600»

Эта серия паровых буксиров получила название «Могучий», по имени головного судна в серии.

Чертёж парового буксира проекта «Фин — 600». Фото из свободных источников.

Общие измерения и данные: регистровая вместимость (валовая) — 283 тонны, длина — 36,04 м, ширина 8,84 м, осадка — 3, 5 м, скорость — 10 узлов, автономность — 7 суток, экипаж — 28 человек, силовая установка: паровая машина мощностью в 600 л.с.

Различить внешне буксиры типа «Мурманрыба» (проект «Фин — 800») и типа «Могучий» (проект «Фин — 600») особой сложности не представляет. У проекта «Фин — 800» мачта располагалась на носу судна, у проекта «Фин — 600» возле надстройки.

Паровой буксир «Азовец» проект «Фин — 600». Певек. 1977 год. Фото из архивов МОКМ.

Паровые буксиры Дальстроя типа «Фин — 600»:

- паровой буксир «Азовец» (600 л.с.) тип «Могучий», был построен на верфи «Wärtsilä — Sandvikens Skeppsdocka» (Финляндия, г. Хельсинки), и спущен на воду в 1949 году;

- паровой буксир «Перевал» (600 л.с.) тип «Могучий», был построен на верфи «Wärtsilä — Sandvikens Skeppsdocka» (Финляндия, г. Хельсинки), и спущен на воду в 1949 году;

- паровой буксир «Поярков» (600 л.с.) тип «Могучий», был построен на верфи «Wärtsilä — Sandvikens Skeppsdocka» (Финляндия, г. Хельсинки);

- паровой буксир «Хабаров» (600 л.с.) тип «Могучий», был построен на верфи «Wärtsilä — Sandvikens Skeppsdocka» (Финляндия, г. Хельсинки).

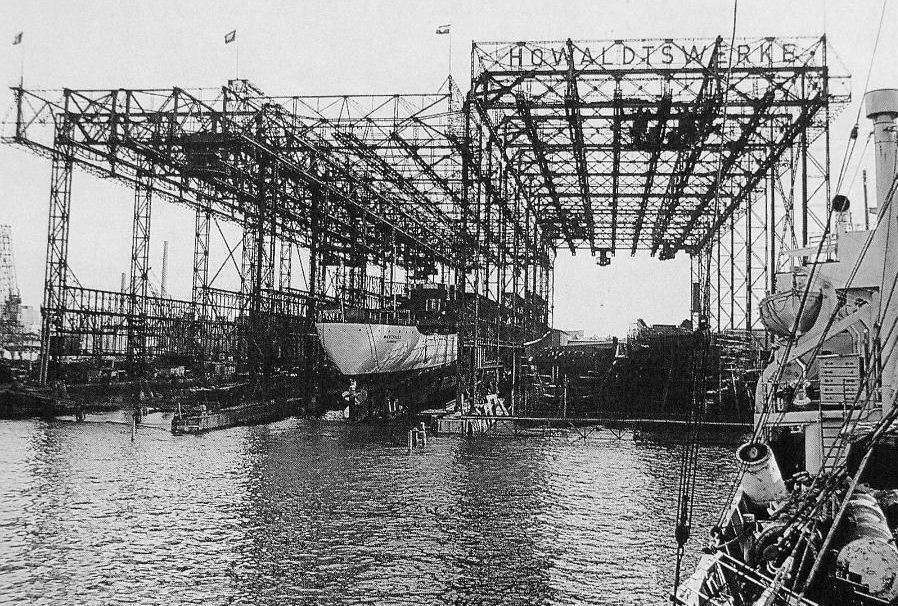

Буксир «Фин — 800»

Строительство буксирных пароходов с паровой машиной мощностью в 800 л.с. велось в период с 1947-1959 годов на верфи «Wartsila» («Вяртсиля») судостроительного завода «Crichton-Vulcan» («Крейтон-Вулкан») в городе Турку (Финляндия), где было построено порядка 119 судов этого типа.

Чертёж парового буксира проекта «Фин — 800». Фото из свободных источников.

Во избежание удорожания выпускаемых буксиров, финны практически не стали вносить конструктивные изменения в довоенный проект. Корпуса также остались клёпаные, а не сварные. Также не изменилась и силовая установка — паровая машина осталась на своём месте, менять на дизель её не стали. Осталась в проекте на своём месте и мачта с «вороньим гнездом» в носовой части. В последних сериях на буксирах уже устанавливали НРЛС «Створ», радиопеленгатор СРП-5, но «воронье гнездо» оставалось на своём месте.

И всё же, послевоенные буксиры отличались от тех, что заказывал СССР перед войной. Они были короче довоенных на 1 м, а борт выше на 0,55 м.

Буксиры этой серии строились для нужд министерства рыбного хозяйства, министерства морского флота и военных. Судоимпорт перераспределял суда в зависимости от нужд того или иного ведомства на основании решений Правительства.

Паровой буксир «Аполлон» проект «Фин — 800». Фото из свободных источников.

В МРХ (министерство рыбного хозяйства) буксиры этой серии проходили под типом «Мурманрыба» (головной буксир «Мурманрыба»). В ММФ (министерство морского флота) буксиры обозначались типом «Аполлон» (головной буксир «Аполлон»).

В ВМФ СССР эти буксиры отнесли к типу 854. Эти буксиры собственных имён не имели и обозначались сокращениями, согласно назначению. Например, суда отопители — ОТ, морские буксиры — МБ.

Морской буксир Северного флота проекта № 854 «МБ-159».

А у моряков все буксиры этой серии получили прозвище «Большой Финн».

Общие измерения и данные: регистровая вместимость (валовая) — 533 тонны, длина — 47,2 м, ширина — 10,4 метра, осадка — 3,7 метра, скорость — 11,4 узла, автономность — 12 суток, силовая установка: паровая машина мощностью в 800 л.с.

Паровые буксиры Дальстроя типа «Фин — 800»:

- паровой буксир «Сталинец» (800 л.с.) тип «Аполлон» был построен на ССЗ «Крейтон-Вулкан» в Турку (Финляндия);

- паровой буксир «Невельской» (800 л.с.) тип «Аполлон» был построен на ССЗ «Крейтон-Вулкан» в Турку (Финляндия), спущен на воду в 1950 году и ему присвоен регистровый номер М-16698.

Финские лихтеры

Лихтер (нидерл. lichter) — несамоходное грузовое судно с закрытыми трюмами, грузовыми стрелами и лебёдками, с жилыми надстройками и отделением механизмов в кормовой части судна.

Предназначено для перевозки грузов с помощью буксирных судов и для беспричальных грузовых операций при погрузке или разгрузке на рейде глубокосидящих судов.

Финские лихтеры для СССР производились на судостроительном заводе «Crichton-Vulcan» (Финляндия, г. Турку) и некоторых других.

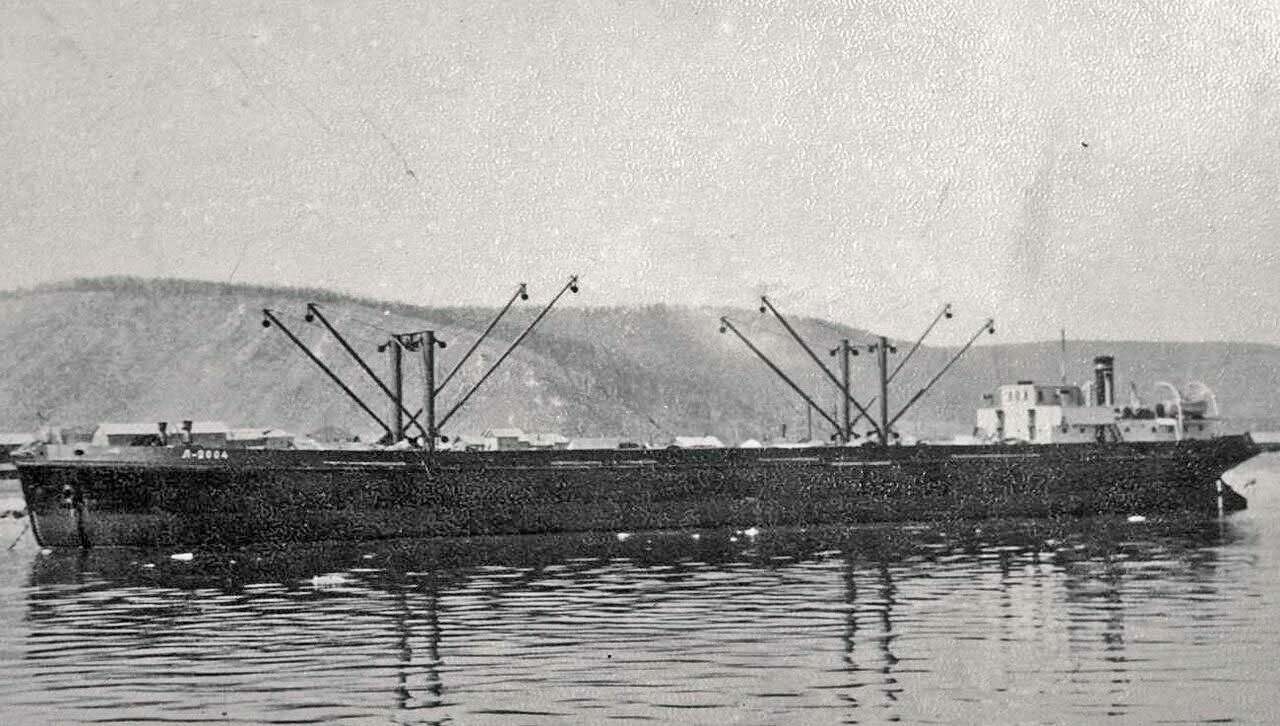

Лихтер «Фин — 2000»

Характеристики: длина — 88,7 метра, ширина — 13,8 м, осадка средняя при водоизмещении 3040 тонн — 3,3 метра, водоизмещение с грузом 2 200 тонн — 3040 тонн, водоизмещение порожнее — 797 тонн, мест для экипажа — 9.

Лихтер «Л— 2004» проекта «Фин — 2000» на реке Лена. Фото из свободных источников.

К сожалению данных, на каких именно верфях были построены и даты спуска лихтеров «Тамань», «Амур», «Иртыш», «Енисей» отследить не удалось.

Лихтер «Фин — 3000»

Этот тип лихтеров, водоизмещением в 3000 тонн, получил своё название «Курейка», по имени головного судна в серии.

Спуск на воду морского стального лихтера проекта «Фин — 2000» грузоподъемностью 2000 тонн на верфи «Crichton-Vulcan» (Финляндия, г. Турку), 1951 год.

Лихтеры «Фин — 3000», переданные Дальстрою:

- лихтер «Кавказ» был построен на верфи «Crichton-Vulcan» (Финляндия, г. Турку) и спущен на воду 16 мая 1950 года;

- лихтер «Алтай» был построен на верфи «Crichton-Vulcan» (Финляндия, г. Турку) и спущен на воду 30 июля 1950 года;

- лихтер «Урал» был построен на верфи «Crichton-Vulcan» (Финляндия, г. Турку).

«Большие Финны» бухты Нагаева

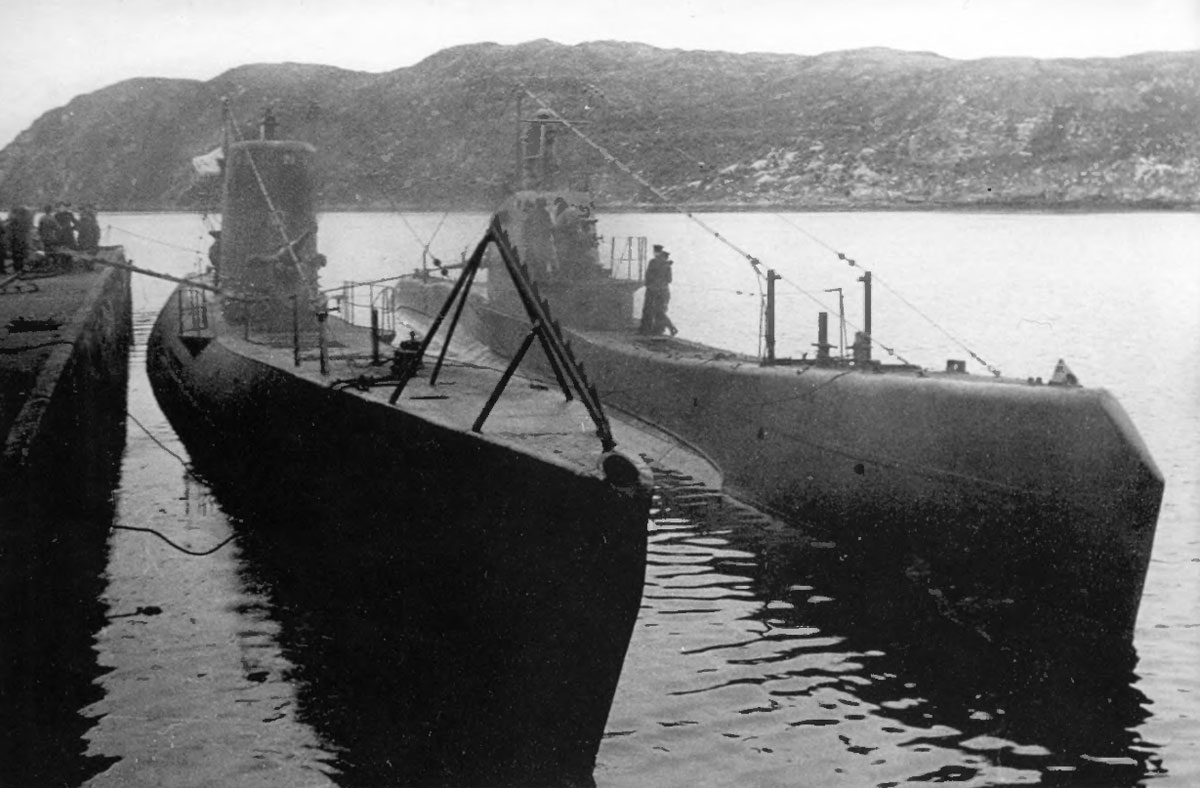

В настоящее время известно о двух буксирах проекта «Фин-800» или «Больших Финнах», работавших в разное время в бухте Нагаева.

Паровой буксир «Невельской» проект «Фин — 800» у причалов Нагаевского порта. Фото из архивов МОКМ.

Первый из них известен как буксир «Невельской», полученный Дальстроем в 1950 году. С 50-х и по начало 60-х годов ХХ-го века паровой буксир «Невельской» нёс свою службу в бухте Нагаева, помогая другим судам в маневрировании и швартовке, а также выполняя другие задачи. В начале 60-х годов ХХ-го века (более точную дату установить не удалось) буксир был передан в Камчатское морское пароходство.

Второй паровой буксир проекта «Фин-800» с конца 60-х годов ХХ-го века нёс службу под номером «МБ-154» в составе бригады подводных лодок (171 ОБрПЛ), где отработал до конца своей жизни. Буксир был списан весной 1988 года, отбуксирован на отмель у Каменного карьера и порезан на металл.

Подводя итоги

На основании имеющихся данных, можно говорить о том, что финское пополнение дальстроевского флота сыграло значительную роль в грузоперевозках по реке Колыма и побережью Охотоморья (по сравнению со своими японскими коллегами).

В статье не рассматривались единичные послевоенные передачи судов каботажного флота, родом из других стран, а также суда постройки СССР. Это тема для отдельного разговора и других статей.

Вместо эпилога

Хочу выразить свою признательность и благодарность за помощь в работе коллективу Государственного архива Магаданской области.

Отдельное спасибо Анатолию Фёдорову за воспоминания и Дмитрию Лахтикову за материалы и информацию о последних годах работы буксира «Невельской».