Сводки наружнего наблюдения

Медвежья болезнь и прочее

Картинки послевоенного детства

- Красная звезда

- Лес

- Волки

- Целина

- Станция запорожцев

- Николай

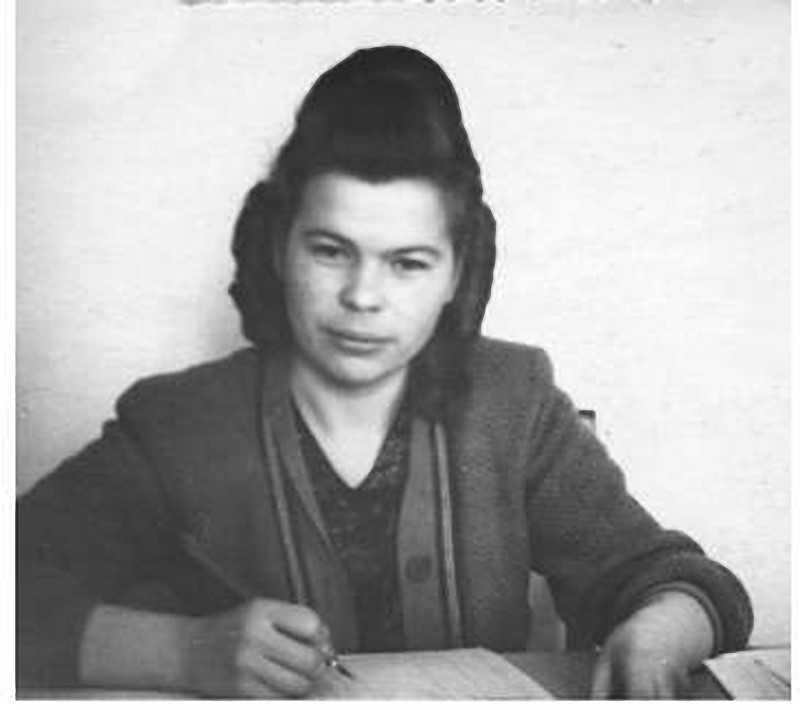

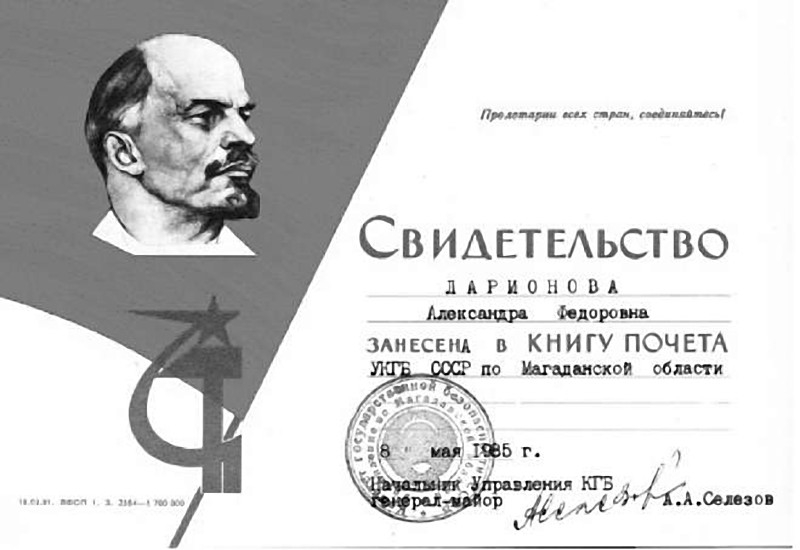

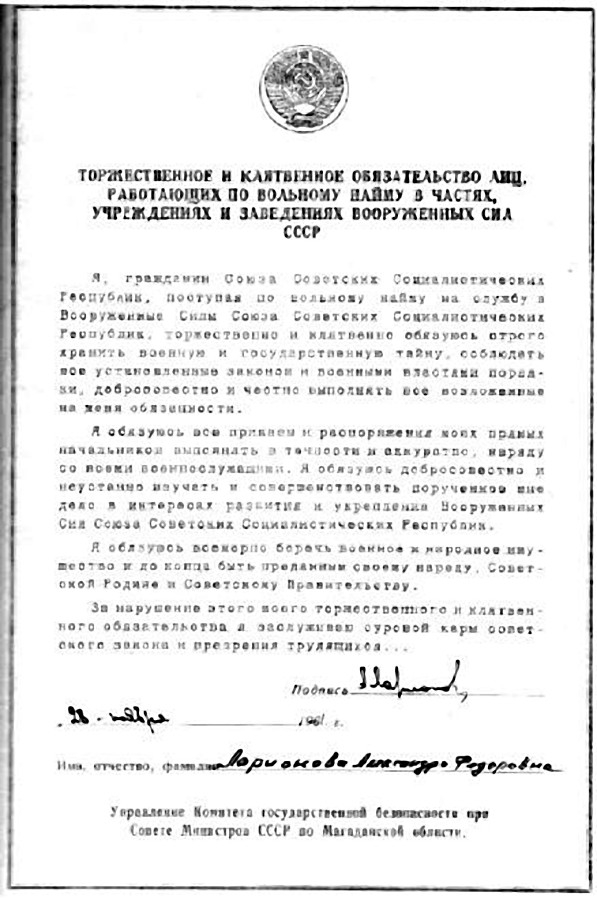

- Саша

- С неба звёздочку достану

- Зимний поход в посёлок Никанор

- Где штаб?

- Как по часам

- Пиджак

- Дачники

- След видимый

Любимый кот

Молодой игривый кот черно-белого окраса был доминирующим самцом на участке, состоящем из десятка домов индивидуальной постройки. Его весёлый нрав привлекал моё внимание каждый раз, когда кот, в ранние утренние часы, с предосторожностями появлялся на крыше хозяйского дома. Вначале из-за печной трубы высовывался его любопытный нос, и он старательно изучал запахи. Затем показывалась лукавая мордочка, высматривающая на ветках белой акации голубей или чирикающих воробьёв. Он знал, что птицы заметят его раньше, чем он успеет сделать свой изящный утренний прыжок. Поэтому не торопился действовать и какое-то время находился в томлении и готовности к прыжку, чуть вытянувшись вперёд, прижавшись к пологой крыше дома и поджав под себя задние лапы. После его короткой пробежки по крыше в направлении выбранной цели происходило чудо. Он высоко подпрыгивал, в полёте выбрасывал вперёд когтистую лапу и на какие-то доли секунд зависал в воздухе. В прыжке было много грациозности и даже кошачьего артистизма.

Мастерски исполнив традиционный церемониал, кот без какого-либо огорчения на неудачу, мягким неторопливым шагом направлялся к краю крыши, затем перебирался на ворота, оттуда в прыжке перемахивал на свой любимый орех, на ветке которого растягивался во всю свою длину и отдыхал, пока какое-то другое событие не привлекало его внимание. С созерцания кошачьих проделок и началась эта история.

Просто тёща

Наступившая весна подстёгивала домовладельцев управляться с многочисленными делами, накопившимися во дворах за короткую южную зиму. Кто-то сгребал опавшую листву, кто-то подвязывал виноград, другие окапывали фруктовые деревья и белили известью их стволы, вскапывали под овощи грядки. Наводили порядок в парниках и дворах. Вскоре руки дошли и до прилегающей к домам уличной территории. Соседи как бы соревновались друг с другом чистотой подметённых тротуаров и аккуратно вскопанными клумбами, на которых высаживали любимые цветы, обновляли кустарниковые насаждения.

Пришел день, когда на уборку своей приусадебной территории вышла уже немолодая, сильно ссутулившаяся под бременем прожитых лет женщина. Она неспешно, со знанием дела, трудилась у своего дома. Её натруженные руки, не чуждые крестьянскому труду, аккуратно и точно выполняли привычную для неё работу. Рядом с ней тёрся знакомый нам кот.

В непродолжительные минуты отдыха хозяйка ласкала своего котика, поглаживая по спинке и голове. Кот благодарно мурлыкал и прижимался к хозяйке, она доставала из кармана какие-то яства и прикармливала ими кота.

Собранный с территории мусор женщина небольшими охапками переносила на межу между домами и аккуратно складывала. Наиболее крупные фрагменты мусора она бросала подальше на соседский участок. Потом, осмотревшись, передвигала туда же и остальную часть мусора.

Довольная результатами своего труда, женщина сложила в мусорное ведро нехитрый инвентарь и собиралась войти в дом, однако её окликнула проходившая мимо знакомая женщина. Это была высокая, ухоженная, хорошо сохранившаяся блондинка лет шестидесяти. Они стали оживлённо разговаривать о своих делах, ценах на рынке и будущем урожае. Блондинка всё время смеялась и, как юла, крутилась на одном месте.

В разгар их беседы к дому припарковался автомобиль, из которого вышел стройный, высокий мужчина около пятидесяти лет. Поздоровавшись, он вошёл в дом.

Заинтересованная его появлением, явно молодящаяся блондинка спросила у собеседницы, кто этот красивый мужчина. Старушка промолчала и, нагнувшись над клумбой, стала вырывать какую-то траву. Блондинка переспросила у своей визави, не является ли он ей сыном. В ответ она услышала только междометие «та», и старуха вновь стала ковыряться в земле. Блондинка наседала на свою знакомую и ещё раз задала вопрос, так кто же это. Старушка вновь ответила аналогично — «та то» и отвернулась от собеседницы. Заинтригованная блондинка не отступала и на вновь заданный вопрос услышала очередное — «та то цэ». Потеряв всякие рамки приличия ведения диалога, блондинка во что бы то ни стало хотела знать, кто же это «цэ».

Не выдержав такого напора собеседницы, старушка каким-то поникшим голосом, полным разочарования, промолвила — «та то цэ, як ёго… воно… », затем совсем переменившимся голосом неохотно, с нотками раздражения, выдавила из себя: «Зять».

Вскоре женщины распрощались. Старуха взяла в одну руку ведро, другой подхватила своего любимого котика и, прижав к себе, вошла в дом.

«Как его?»

Александр Иванович был одарён природой приятной внешностью. С годами поселившаяся в голове белая седина придавала ему не только строгий вид, но и особый привлекательный глянец добропорядочного гражданина. Одевался он всегда просто, но элегантно и со вкусом. Был аккуратным и подтянутым. Работал много даже в выходные дни. Свободное от работы время проводил во дворе, ухаживая за грядками, теплицами и фруктовыми деревьями, дружно возраставшими на участке в виде восхитительного, ладно обустроенного сада.

По мере необходимости ему приходилось ухаживать и за придворовой территорией. Он с не меньшей тщательностью, чем его тёща из предыдущей истории, пропалывал высаженные растения и цветы, собирал накопившийся со временем бытовой мусор. Так же аккуратно складывал его по меже, затем в задумчивости передвигал кучу на территорию соседа. Если Александр Иванович обнаруживал на своей территории неизвестно откуда взявшийся камень или кирпич, он перебрасывал его на межу, а затем, выбрав подходящий момент, как можно дальше швырял на участок соседа. Выполнив всю работу, он, удовлетворённый, с улыбкой на лице возвращался в дом.

Однако через несколько дней или на следующий день после уборки камень вновь оказывался на старом месте. Бдительный сосед, заподозрив неладное, возвращал камень обидчику с явно выраженным смысловым подтекстом, размещая его на самом видном месте.

На этом лицедейство не заканчивалось, а заговорённый камень с регулярной аккуратностью перекочёвывал с участка на участок, завороженный новыми посланиями и пожеланиями соседей друг другу всех благ.

Этот источник потока мудрых мыслей двух соседей не иссякает вот уже третий год. Случайно встречаясь на улице, они скромно обмениваются приветствиями и без предъявления претензий расходятся по домам, в очередной раз умолчав о совместном владении тем самым философским камнем.

Конец каменной истории

Ещё ранней весной у этих домов дважды собирались специалисты Энергосбыта и что-то дружно обсуждали, показывая вверх на деревья и идущие под ними электропровода, питающие электроэнергией домовладения.

Где-то в июне электрики изменили схему их подключения и сняли протянутую между столбами, ставшую бесполезной, электропроводку. Ещё через месяц они подъехали на спецавтомашине и извлекли из земли столб. Погрузив на автомобиль, увезли его с глаз долой. Некоторое время о нём напоминала только оставшаяся не засыпанной глубокая яма.

Через пару дней соседи не спеша сбросили в неё весь накопившийся мусор и тот злосчастный камень, так досаждавший добрососедским отношениям. А вскоре на заборе одного из домов появилось объявление: «ПРОДАЁТСЯ ДОМОВЛАДЕНИЕ».

P.S.: Наш кот так же предан хозяйке, а по утрам занимается акробатикой на крыше дома с нескучным садом.

МЕДВЕЖЬЯ БОЛЕЗНЬ И ПРОЧЕЕ

Лесной сюрприз

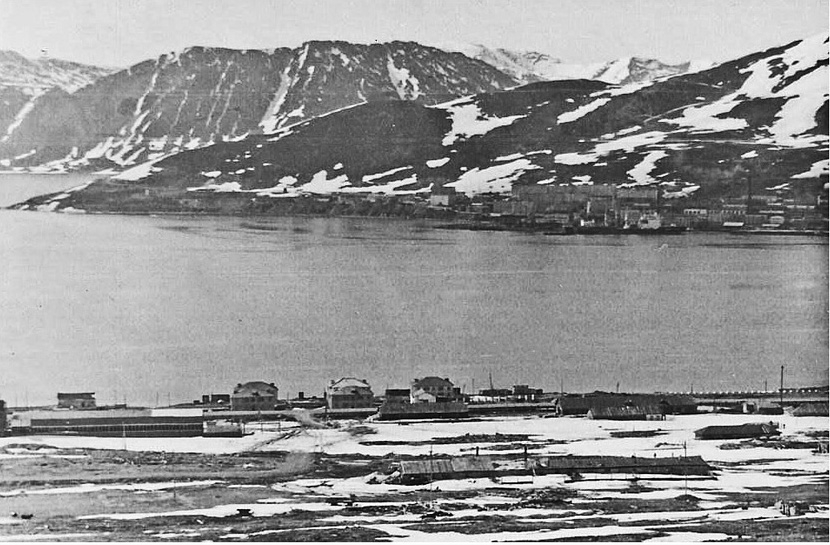

Давненько это было. Я с компанией опытных рыбаков поехал на первую в моей жизни настоящую большую рыбалку.

Не доезжая метров 500 до Яблоневого перевала со стороны города Магадана, наш уазик повернул с Колымской трассы направо и по многочисленным прижимам, протокам, лужам и рукавам, таящим скрытые для нас неприятности, направился в глубь тайги к руслу реки Ола, впадающей в Амахтонский залив Охотского моря.

Было начало августа, и ещё стояла отменная летняя погода, располагавшая к активному отдыху. Водитель, петляя по чуть обозначенной дороге, больше похожей на направление, и, проехав около сорока километров по ней, отмеченной только ему известными приметами, наконец, выехал к живописному берегу реки. Расположившись на стоянку, сделали рекогносцировку местности, наметили объекты своих устремлений и интересов.

С собой у нас было разрешение в виде лицензии рыбинспекции на отлов кеты. Но каждый бывалый рыбак, выезжая в тайгу, рассчитывает и на возможный сбор дикоросов: ягод и грибов. Для этих целей мы припасли вёдра.

Рыбачить не торопились: разве что поймать пару кетин для ухи да снять дорожную усталость холодной, практически леденящей речной водой и ароматным, пахнущим дымком, лесным чаем с добавлением травы иван-чая. Вокруг стоял лес из лиственниц, да шумела река, быстро перемещавшая кубометры чистейшей воды по узким протокам и разделившемуся на несколько стремительных рукавов руслу.

Мы расположились в начале песчаной косы. Прежние рыбаки и охотники достаточно удачно оборудовали там место для костра. В самом конце косы угадывалось место для закрепления рыболовной снасти. Привязав один конец сети, мы бросили остальную её часть в бурный поток, который растянул и выпрямил снасть, снёс к нужному нам месту. Одно из более спокойных русел реки оказалось перегороженным рыболовной сетью. Оставалось только привязать свободный конец сетки к стоящему у противоположного берега дереву. Для этого следовало пройти значительное расстояние по излучине лагуны, густо заросшей высоким кустарником стланика и ольховника. Сделать это поручили мне, начинающему рыбаку. Остальные занялись разбором вещей и подготовкой костра.

Солнце клонилось к закату, и идти, пусть и по натоптанной тропинке, через кустарники было почему-то жутковато. Добросовестно выполнив поручение, я двинулся через те же кусты в обратном направлении.

По прошествии трети пути я остановил свой взгляд на свежем медвежьем помёте, лежавшем прямо на тропе. Осознание грозящей опасности пришло мгновенно. Копна густых волос на голове встала дыбом вместе с её прикрывавшей шапочкой. В одно мгновение я стал выше на десяток сантиметров. Было понятно, что чуть раньше я прошёл рядом с находившимся в засаде за густо растущими кустами медведем, но он меня не тронул, так как был сыт и не видел во мне угрозы.

Оглядываясь по сторонам, быстрым шагом направился к стоянке. Опытные рыбаки сразу уловили в моём поведении настороженность и ещё до приближения к ним догадались о причине моей взволнованности. Охотничье оружие было заряжено и с переломленными стволами лежало на рюкзаках, готовое к быстрому применению.

Потом, конечно, посмеялись, я немного расслабился и успокоился.

Мы вторглись на территорию взрослого медведя, который здесь рыбачил и выпасался на расположенном поблизости ягоднике. Медведь оказался достаточно уживчивым и не агрессивным. Большое количество пищи в виде обилия рыбы и ягод делало его миролюбивым. Потом мы наблюдали его метров за триста выше нашей стоянки по течению реки и на обширных ягодных полях, где и сами собирали голубику.

И всё же мы к нему относились уважительно, с большим почтением, стараясь не мешать мишке и не попадаться ему на глаза.

Сильные и слабые

Вечером, сидя за импровизированным застольем, двое бывалых рыбаков и охотников стали вспоминать разные случаи, произошедшие с ними на рыбалке и охоте. Один из таких случаев послужил причиной для отказа от своего многолетнего увлечения бывалого охотника. А произошло это по осени, когда нагулянные тучные стаи гусей и других водоплавающих птиц возвращались с севера к своим постоянным местам обитания.

Миграция птиц происходит по известным охотникам маршрутам. В разное время и разными книжными издательствами достаточно крупными тиражами выпускались подробные географические карты с нанесёнными на них путями миграции птиц. Однако агрессивно встречающие стаи птиц стрельбой из ружей охотники могут внести коррективы в полётный план гусей. Пернатые набирают недосягаемую для дроби высоту и пролетают чуть в стороне от обычного своего маршрута.

Чтобы такого не произошло, опытные промысловики забираются в самые глухие места по несколько человек, подальше от чужаков и начинающих охотников. Вот и наши, видавшие виды герои, подражая профессионалам, воспользовались дорогостоящей услугой гражданской авиации и одним из попутных вертолётных бортов, высадились практически на необитаемые земли лесотундры. Выбрав и облюбовав самую скрытную на местности высотку, они разместили на ней две палатки в противоположных точках возвышенности.

Что и говорить — им везло. Охота была удачной, время шло, и предстояло скорое возвращение домой.

Однажды одному из охотников под утро понадобилось подняться по нужде. Распахнув створки палатки, охотник оказался, что называется, один на один перед обнюхивающим палатку медведем. От неожиданности охотник вскрикнул и бросился назад в палатку за ружьём. Зацепившись за что-то, споткнулся и со всего маху влетел в заднюю её стенку. Растяжки на палатке лопнули, она свернулась и охотник, завёрнутый в неё, покатился к подошве возвышенности.

Медведь, испугавшись неожиданного вопля охотника, метнулся в противоположную сторону и с разгона врезался во вторую палатку, сорвал её с места и кубарем покатился вместе с имуществом и её обитателями вниз.

Поняв, что происходит что-то необычное, охотники в панике покинули обе палатки. Стали выяснять обстоятельства произошедшего. Медведя нигде не было видно. Оказалось, что он умер от стресса и лежал обёрнутый палаткой.

«Гуси, гуси! Га-Га-Га!»

Охотничьим байкам нет конца и края.

Уважаемый мной Алексей Павлович К. был охотником со стажем. Однажды он оказался в кругу почитаемой компании опытных охотников, летевшей на МИ-8 в богатые пернатыми угодья. Говорили об охоте и удаче. Рассказывали многочисленные байки и небылицы. Алексей Павлович неудачно пошутил в отношении повествования одного из охотников, который четырьмя патронами убил двух гусей. Оценив такую стрельбу как неэффективную, он сказал, что из двустволки надо стрелять так: два выстрела, два гуся. Народ оживился и раздражённо заговорил о нём, как о бароне Мюнхгаузене, и невозможности такой снайперской стрельбы из охотничьих двустволок советского массового производства. Дело дошло до того, что Алексея Павловича обвинили в дилетантстве.

Когда вертолёт приземлился в оговоренном месте, охотники быстро сняли груз, дали распоряжения Алексею Павловичу организовать стоянку, развести костёр и тут же, как спаниели, рванули занимать лучшие для охоты места.

Неспешно организовав стоянку, установив несколько палаток и вскипятив чай, Алексей Павлович только слушал редкие далёкие ружейные выстрелы «профессионалов». Вечерело. Сидя на поляне под лиственницей, на всякий случай привёл в готовность своё ружьё и стал ожидать возвращения охотников. В это время он увидел планирующих на поляну двух гусей. Прицелившись, выстрелил.

Один гусь упал сразу, второй, забив крыльями, явно раненный, стал резко снижаться и, не имея сил набрать высоту, упал замертво. В это время над поляной показался третий гусь, и Алексей Павлович произвёл второй выстрел. Гусь упал к его ногам. Дальше дело техники. Ощипав гуся, он приготовил вкусный ужин. К своей стоянке охотники возвратились со скудными трофеями. И были немало удивлены охотничьей удаче Алексея Павловича. Наиболее уязвлённый его охотничьим фартом профи только и сказал, что дуракам везёт. Но так ли это?

«Топ-топ, топает малыш»

Мой сослуживец, по имени Сергей, с детства увлёкся охотой и рыбалкой. Повзрослев, сошёлся с молодыми парнями — инспекторами Охотскрыбвода, которые в летний период года, исполняя свои служебные обязанности, жили в полевых условиях — ближе к месту работы и самой природе. Выслеживая браконьеров, они посещали самые глухие и малодоступные уголки охраняемой местности. Вот и в тот раз они заплыли на своей моторке почти в заповедные места.

Тишина стояла необыкновенная. В реке плескался хариус. Но досаждали мошки и комары. Немного пособирав грибов и ягод, они обратили внимание на беспокойное поведение лайки, ходившей по тайге кругами и всё время прислушивавшейся и принюхавшейся к различным лесным запахам. Потом на какое-то время она исчезла, и вскоре послышался её звонкий лай. Так потихоньку она вышла на опушку, а потом показался и косолапый.

Лайка одна по медведю работает редко, только специально обученные и натасканные собаки отлично помогают охотникам. Найда была молодой и неопытной, специальное обучение на травлю медведя не проходила. Поэтому действовала инстинктивно. Наблюдая появление медведя, оперативная группа Охотскрыбвода решила ретироваться, не привлекая внимания зверя.

Вечерело. Через какое-то время исчезла из поля зрения Найда, её лай изредка доносился из леса, потом затих. Мужчины неспешно переговаривались, когда один из них, оглянувшись, заметил, что их преследует какая-то серая масса, издали похожая на медведя. Они ускорили шаг, медведь тоже. Потом они услышали топот приближающегося животного и решили бежать к причаленной на берегу реки лодке. Когда они уже задыхались от интенсивного бега, их обогнала Найда и на полном ходу, что называется, впрыгнула в лодку, вместо того чтобы отвлекать медведя. Люди в спешке по одному запрыгнули в лодку и оттолкнулись от берега. Причиной возникшей паники оказалась Найда. Небольшое эхо от ударов её лап о землю ввело мужчин в замешательство, и они подумали, что их преследует медведь. Так они и убегали от Найды.

Практичный совет

Александр Николаевич Ш. никогда не рыбачил на северных реках, так как никогда на севере не жил. Но вот ему предложили там поработать, и он прибыл в край удивительной красоты и сурового климата.

Друзьями на севере обзаводятся быстро в силу менталитета проживающих там граждан. Уже через пару месяцев его пригласили на рыбалку. Это событие, само по себе волнительное, добавляет забот по подготовке к рыбалке, распределению будущих обязанностей, подготовке снастей.

К месту рыбалки ехали недолго, всего около двух часов. Великолепные в своей красоте, вначале гористые и обрывистые, а затем покатые берега Амахтонского залива Охотского моря в солнечный день завораживали взгляды горожан. На берегу в беспорядке лежали многочисленные стволы выброшенных морем топляков.

Терять время не стали. Рыбаки спешили не упустить хорошую погоду и стоявший на море штиль. Работали прямо с колёс. Быстро подготовили и уложили на лодку рыболовную сеть. Свободный конец сетки закрепили за мощный и тяжелый ствол топляка. Сеть на лодке завели в море и бросили на другом её конце груз, что-то вроде якоря, не дающего ей смещаться в случае усиления волнения моря, приливов и отливов.

Пошла рыба. По две-три особи, она на всём ходу влетала в выставленную сеть и билась в ней, чтобы выпутаться из плена. Приходилось быстро спускать на воду лодку и вытаскивать из сети улов, чтобы он не привлекал к себе внимание нерпы, зорко следившей за действиями рыбаков и состоянием сети. Иногда нерпа опережала лодку, и тогда сеть либо оказывалась пустой, либо из неё извлекали останки рыбы.

Уже почти была выловлена лицензированная квота кеты и горбуши, как вдруг поднялся ветер, пошли ощутимые накаты волн, которые стали смещать груз на противоположном конце сетки. Возникла необходимость переместить импровизированный якорь на прежнее место, одновременно утяжелив его. Михаил Андреевич Б. пошёл на лодке к якорю.

Волны к этому времени изрядно подросли, и сеть напоминала изогнутую дугу, прибитую к берегу, которую следовало выпрямить и закрепить на дне усиленным грузом. Чтобы выполнить манёвр по выпрямлению сети, следовало отвязать конец от топляка и несколько подать его вперёд на лодку, удерживая руками.

Море было неспокойное. Удерживать в руках мокрый и отяжелевший фал, срывавший кожу с рук, было тяжело, и тогда Мария Фёдоровна (жена Михаила Андреевича) посоветовала Александру Николаевичу обвязать его вокруг себя.

Сделав это, Александр Николаевич почувствовал, что сеть тащит его в море. Оказав невероятное сопротивление стихии, он всё же очутился в воде. Затем был увлечён потоком волн и поплыл по течению, прилагая неимоверные усилия, чтобы развязать опоясывающий его фал. Несколько раз его тело полностью погружалось в воду, и неминуемая трагедия могла произойти в ближайшие несколько минут, если не секунд. На последнем дыхании Александру Николаевичу удалось развязать фал и освободиться от опутывавшей его сети. Проплыв ещё какое-то время по течению, он добрался до берега и в бессилии рухнул на гальку.

Долго об этом событии никто не знал, пока Александр Николаевич не рассказал о нём сам перед отъездом на малую Родину.

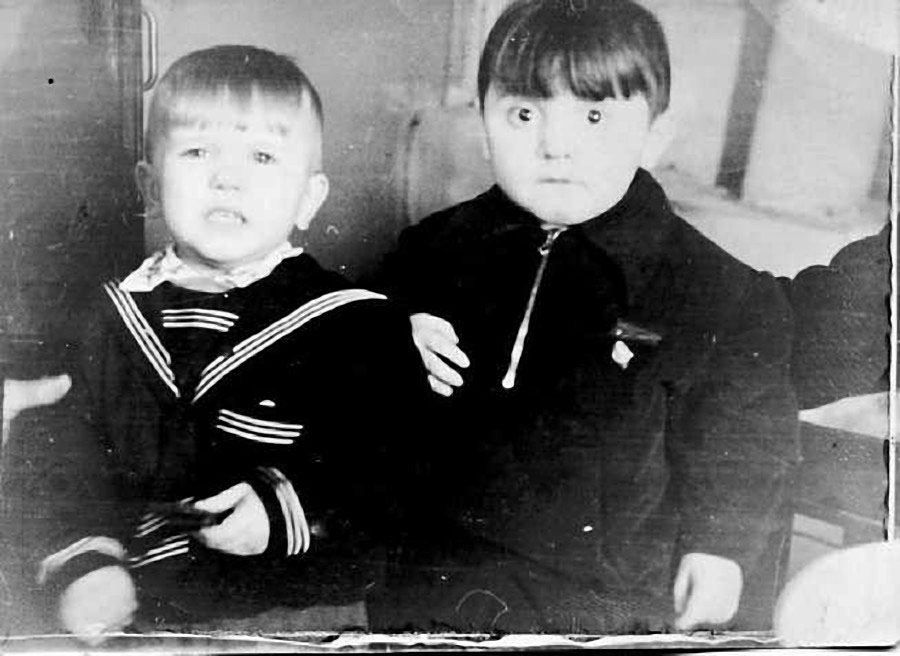

КАРТИНКИ ПОСЛЕВОЕННОГО ДЕТСТВА

Я не знаю, зачем всё это пишу. Может, наступила старость, может, чтобы оживить детские воспоминания, а может, когда-то это прочтёт внук и посмеётся и над нашим послевоенным бытом, и над мальчишескими играми, казавшимися такими интересными для нас.

А может, я пишу эти строки, подсознательно поминая тех родных, знакомых и близких, кого уже нет в этом мире (ведь все они невидимо стоят за этими строками), таким образом, прося у них прощения за невольно нанесённые им обиды.

Многое, что я помню из своего детства, сознательно не описываю по внутренним этическим убеждениям, потому что мне неприятно обнажаться самому и раздевать людей, исковеркавших свою жизнь на фронтах Великой Отечественной войны, по-своему понимавших и любовь, и справедливость и ненависть.

Они не любили говорить о войне, если говорили, то скупо и неохотно, как бы погружаясь в другой мир. Фронтовики любили жизнь, праздники и застолья, которые превращались в попойки. Они не воспринимали серьёзно тех, кто побывал в фашистском плену, чурались их в быту и в праздники, будто бы те и не воевали вовсе. На войне они научились жестокости, потому что убивали и калечили себе подобных, а условия послевоенного мирного труда были такими же тяжёлыми, как и их жизнь.

Их труд содействовал рождению сверхдержавы. Они строили социализм, так и не узнав о его крахе. Эта действительность тоже убила бы их. Они были людьми своего времени и навсегда останутся ими. О них ещё будут много писать и проведут серьёзные исторические исследования. Всему своё время…

Красная звезда

Самые ранние воспоминания Антона относятся к периоду проживания его семьи в посёлке Белореченка (потом он носил название Врубовка) под Луганском.

Собирая гулять на улицу с сёстрами, отец прикрепил Антону к ковбойке красную звезду. Она была очень красивая, с изображением солдата. Отец попросил старшую сестру присмотреть, чтобы Антон не потерял её.

Выйдя на улицу, они оказались в каких-то траншеях, подготовленных для укладки труб. Сестра встретила знакомых девочек, с которыми перешла играть в другое место.

В это время к Антону в траншею запрыгнул парень лет двенадцати. Увидел звезду, попросил поносить её на своём пиджаке. Антон не соглашался передать звезду мальчику, помня наставления отца. Тогда парень прижал Антона к стенке траншеи, стал свинчивать закрутку с ковбойки. Антон сопротивлялся, стал звать на помощь сестру, но её не оказалось поблизости. Видя, что малыш сопротивляется, мальчишка нанёс ему сильный удар в лицо. Из носа пошла кровь, а хулиган с трофеем быстро ретировался из траншеи. Его потом так и не нашли.

Через несколько лет Антон узнал, что красная звезда была фронтовой наградой отца, которой тот очень дорожил. Его наградили за стойкость и героизм, проявленные при обороне важного участка фронта.

Батальон несколько суток подряд отбивал непрерывные немецкие атаки. К концу обороны в окопах из живых остались два человека — отец и его командир — капитан. До войны они жили в одном городе. Из всего батальона только они продержались до подхода подкрепления. Капитану было присвоено звание Героя Советского Союза. Потом он с гордостью носил свою награду на гражданском пиджаке. Отца Антона тоже представили к званию героя, но в последующем политотдел переделал это представление на орден Красной Звезды.

Возможно, это было связано с тем, что дед Антона — Бажан Свирид Максимович, 30-го сентября 1937г. был арестован Зеньковским РО НКВД. 25-го октября 1937 года заседанием Особой Тройки УНКВД по Харьковской области осужден за совершение преступления, предусмотренного ст.ст. 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 УК УССР (контрреволюционная деятельность). Ему была определена мера наказания — 10 лет лишения свободы. Показания на самого себя у него выбивали в буквальном смысле слова ударами деревянной табуретки по голове. Так рассказывали отцу Антона земляки, сидевшие с дедом в тюрьме Харьковского УНКВД.

Отбывал дед наказание в Байкало-Амурском исправительно-трудовом лагере (Бамлаге) НКВД, Буреинском железнодорожном исправительно- трудовом лагере НКВД, Приморском железнодорожном исправительно-трудовом лагере НКВД, лагере НКВД в г. Кандалакша Мурманской области, Печёрском железнодорожном лагере НКВД Коми АССР.

В 1943 году Печёрским этапом прибыл в Рыблаг НКВД Ярославской области. 7 сентября 1943 г. поступил на излечение во 2-ю областную больницу Рыблага НКВД СССР Ярославской области, где 1 июня 1944 года умер от алиментарной дистрофии при нарастающей сердечной слабости. 25 сентября 1956 года определением Военного Трибунала Киевского военного округа был реабилитирован.

Родственники с горечью в душе констатировали, что невинно осуждённый человек умер в застенках ГУЛАГа, не услышав эти законные, справедливые и сладкие слова — не виновен и оправдан. Никто из причастных к его осуждению не понёс наказания.

К сорокалетию Победы в Великой Отечественной войне участников боевых действий награждали орденом Отечественной войны I или II степени. Отец Антона стеснялся носить эту послевоенную награду без ордена Красной Звезды.

Тесть Антона, также награждённый в войну орденом Красной Звезды, к этому времени умер. По согласованию с членами семьи было решено передать этот орден отцу Антона. Так через много лет на пиджаке отца Антона вновь засиял боевой орден, не считая многочисленных фронтовых медалей.

Лес

Ребятня, заигравшись, мало-помалу переместилась от своих домов на опушку леса. Лес состоял из дубовых деревьев, редкого кустарника и отдельно стоящих берёз, на которых любили покрасоваться сороки-белобоки. Издали завидев детскую ватагу, они начинали стрекотать, перелетать с дерева на дерево и сопровождать ребят до тех пор, пока те не продвинутся глубже в густой лес.

В лесу было сумрачно, воздух сырой, что предвещало скорую встречу с ручьём или находившимся на дне заросшего подлеском оврага чистейшим родником. Вода в нём была со сладковатым привкусом и очень холодная, от чего ломило зубы.

Вволю напившись водички, малышня стала пускать по ручью кораблики из опавших листьев, коры деревьев, и мелких веточек. Потихоньку ручеёк привёл мальчишескую флотилию и их самих к густому бурелому. Здесь было ещё темнее, и кому-то из парнишек померещился силуэт волка. Игра была прекращена, и ребятня, оглядываясь по сторонам, стала выходить из зарослей. По небольшому склону они поднялись на опушку, где их опять стали преследовать сороки почти до самого блиндажа, стоявшего здесь со времён Великой Отечественной войны.

В послевоенные годы блиндаж был благоустроен и до недавнего времени его использовали как жильё. Мальчишки вошли в него и стали играть в незатейливые игры. Потом в блиндаж вошёл гроза всех котов и птичьих гнёзд Сергей.

Сергей был старше всех пацанов, разумеется, крупнее и, как считалось, сильнее, осенью собирался пойти в первый класс. Как всегда, в его руках была кошка, которую он поднимал то за передние, то за задние лапы или хвост. Измученный кот орал от боли, особенно когда Сергей раскручивал его над головами ребятишек. Дети замерли и с ужасом смотрели на проделки хулигана. Кот жалобно мяукал.

Онемевшие от ужаса и от страха перед Сергеем, малыши не могли произнести ни слова.

Антон, первым выйдя из оцепенения, в отчаянии изо всех сил ударил садиста по лицу. Тот тут же скуксился, заплакал от боли и, бросив кота, выскочил из блиндажа и с рёвом побежал домой. Антон с ватагой ребят, опасаясь наказания, пошли вслед за ним по домам.

Потом, уже проживая в другом посёлке, Антон интуитивно понял, что такие садисты, как Сергей, сами очень боятся боли и крайне не уверенные в себе субъекты. Так в последующем произошло и с соседом Антона Славой Агибаловым.

Любимым занятием Славы было издеваться над младшими мальчиками. Когда однажды он ударил Антона, то самый большой среди друзей мальчик — Мартыненко предложил Антону постоять за себя. Произошло всё примерно так, как описывалось в предыдущем эпизоде. Слава заплакал, а потом очень долго боялся Антона и заискивал перед ним.

Волки

Зима пришла на хутор, как всегда, быстро и неожиданно. Встав ранним утром, Антон обнаружил во дворе большие перемены. Двор был засыпан снегом. Дорожки даже не просматривались под его белизной. Только калитка указывала нужное направление движения к выходу со двора.

Антон первым вышел из дома и стоял в ожидании матери. Как вдруг достаточно высокий плетень, сооружённый из веток жёлтой акации, очень легко перепрыгнула чужая собака. Вскоре к ней присоединилась вторая. Антон протянул руку, чтобы погладить её, и сделал шаг навстречу. Собака оскалилась и свирепо зарычала. Антон сразу остановился на месте, его сердце ёкнуло от недоброго взгляда собачки, которая вот-вот могла вцепиться в него крупными клыками.

В это время из дома вышла мать, которая громким, зычным голосом закричала, чтобы собака убиралась, и махнула рукой. Это движение материнской руки переключило внимание собаки на её саму. Собака подалась корпусом вперёд. Мать побледнела, оставаясь на месте в ступоре, осознавая, что ничем не сможет помочь Антону. Собака, постояв в нерешительности ещё секунду, таким же лёгким прыжком преодолела забор в обратном направлении. За ней последовала вторая.

Собачки оказались волками из расположенного по соседству леса и представляли реальную угрозу для здоровья и жизни.

Целина

В хуторской конторе отделения совхоза установили радио, которое громко, в течение всего дня, информировало население о последних новостях, успехах на стройках социализма, послевоенном восстановлении заводов и фабрик, выпуске новой продукции предприятиями, транслировало концерты и модные в то время шлягеры. Много времени уделялось информации о сборе сельхозпродукции. С особой частотой звучало новое определение сельхозземель, такое, как целина, о которой у Антона было весьма туманное представление. Известные всей стране трактористы и комбайнёры пополняли закрома страны невиданными урожаями зерна. Героев и колхозы по радио называли поимённо. Говорили о роли тружеников в достижении грандиозных успехов. Несмотря на нехватку рабочих рук и транспорта, работа на целине спорилась.

Под влиянием этих радиопередач у Антона и его приятеля Алексея появилось огромное желание оказать помощь целинникам в сборе урожая зерновых. Свой план ребята вынашивали недолго и, ни с кем не посоветовавшись и не предупредив родителей, они пешком выдвинулись в Кустанай, не имея представления, где этот город находится и в каком направлении следует идти.

Мальчики пошли наугад, по железнодорожной ветке с наиболее интенсивным грузопотоком. Шли они часа два, а может, и больше, пропуская мчавшиеся по железной дороге товарные эшелоны. Пройдя километра три, они увидели, что навстречу им движется путеобходчик. Он казался им большим и очень опасным из-за наличия у него большущего ключа и кувалды с длинной ручкой. Но когда они встретились, оказалось, что это очень добрый и безобидный старик. Расспросив ребят, куда они держат путь и, выслушав сбивчивый ответ про целину и город Кустанай, он поинтересовался, много ли ребята взяли с собой харчей, так как путь туда неблизкий. Оказалось, что они об этом не подумали. Потом старик предложил им вернуться домой, подкрепиться обедом, так как животы их урчали, запастись провиантом и подумать, стоит ли так далеко идти пешком.

Вернувшись домой, изрядно устав от пешей прогулки, мальчишки временно отказались от своей затеи. Потом ещё долго строили планы своего похода в город Кустанай, часто говорили о целине и помнили про дефицит рабочих рук, но со временем переключили своё внимание на более насущные детские проблемы.

Уже будучи взрослым, Антон осмыслил, что шли они в противоположном своей цели направлении.

Станция запорожцев

На небольшом хуторе, где жил Антон, электричество ещё только собирались проводить в дома, и по вечерам приходилось пользоваться керосиновыми лампами. Вначале по недомыслию, а потом из озорства и любопытства Антон как бы нечаянно стряхивал на лампу капельки воды с мокрых рук, оставшиеся после мытья. Стеклянный колпак лампы трескался и разваливался прямо на глазах. За этим явлением было очень любопытно наблюдать, но вскоре родители раскусили маленькие хитрости хулигана, и по-следовало наказание, после которого дефицитные в то время стеклянные колбы керосиновых ламп стали служить гораздо дольше.

Детская память удержала не все события того периода. Антон помнит только, что его родители засобирались переезжать в соседний посёлок, где к тому времени все давно пользовались электричеством. Да и по территории и численности жителей он был похож на маленький городок (Чернухино, посёлок городского типа в Луганской области).

«В 1600- 1700 гг. через эту местность пролегал секретный казацкий шлях из Запорожской Сечи на Дон и Кагальник. На этом шляху при речке Чернушке, в Поповом яру, была одна из главных попутных станций запорожского казачества с огромным запасом путевого продовольственного содержания для всех казаков, проходивших и проезжающих тем шляхом», — говорится в материалах историко-статистического описания Екатеринославской епархии.

В то послевоенное время в посёлке интенсивно развивалась угольная промышленность — хлеб Донбасса. Работать на шахты съезжалось много людей из разных областей СССР. Здесь жили представители многих национальностей.

Среди них выделялись бывшие военнослужащие внутренних войск МВД, в основном комплектовавшихся из уроженцев Закавказья. Немногим ранее их перепрофилировали в стройбат и перебросили на строительство шахт.

Криминальная обстановка в посёлке была сложной. Бывшие эмвэдэшники часто беспредельничали, затевали пьяные драки, иногда занимались грабежом. Со временем шахтёры сумели им противостоять, и под нажимом трудового коллектива стройбат перевели в другое место дислокации, часть военнослужащих демобилизовали по сроку службы.

Вначале семья Антона жила на подселении в только что возведённых на центральной улице финских щитовых домах. Приблизительно через полгода ей выделили трёхкомнатную квартиру в таком же доме.

Первыми друзьями Антона были ребята из многодетной семьи Мартыненко, братья Агибаловы, Виниченко, Злодушные, Полищук. Потом присоединились Николай Коврыгин, Котляров, Дёмины. Чуть позже — Кидаловы, Антишины, Миша Горовой.

В первый и последующие два-три года проживания в посёлке ребята любили играть на пустырях, ещё не застроенных индивидуальными домостроениями. Особым и завораживающим ритуалом было разжигание костров до двух метров высотой, сложенных из кустарников перекати- поле.

Вокруг посёлка были высажены лесозащитные полосы, состоящие из декоративных и фруктовых деревьев. Эти посадки служили хорошим местом для мальчишеских игр. На пологих склонах оврагов тогда ещё произрастал степной ковыль, придававший окружающему ландшафту, на фоне возвышающихся терриконов, сказочный вид. Для малышей эта территория была настоящей ничем не ограниченной вольницей.

Забавным было знакомство с Николаем Коврыгиным и Александром Косиновым. С ними у Антона связаны годы школьной дружбы. Потом жизнь разбросала друзей по стране.

По-разному сложились и их судьбы. Николай — гражданин Белоруссии. Живёт и работает инженером в Москве. Перед распадом СССР работал в Сибири на нефтяных промыслах. Александр после вузовского распределения непродолжительное время проживал на Урале, где работал в НИИ, потом возвратился в Чернухино. Затем служил офицером срочную военную службу в Армении. Окончательно возвратился в посёлок после демобилизации и проработал там до 60 лет на разных инженерных и административных должностях. Антон отслужил в Вооружённых Силах на Дальнем Востоке 36 лет. Выйдя в отставку, переселился в Ростов-на-Дону.

Николай

Мальчик, лежащий на кровати, открыл глаза, осмотрелся вокруг, затем сладко потянулся всем телом и некоторое время прислушивался к пению ранних пташек, которое так радовало его. Солнышко только начинало свой ход по небосклону, и несмелые его лучи едва пробивались сквозь крону деревьев.

Он быстро вскочил на ноги, сходу влетел в короткие штанишки, быстро натянул ковбойку и направился к выходу из дома. Проходя по длинному коридору, услышал, как его окликнула мать. Мальчик подошёл к ней и сказал, что идёт на улицу кататься на велосипеде. Было ещё рано, мать попыталась удержать его возле себя, но тот вырвался из её объятий и во весь дух помчался дальше. Оседлав трёхколёсный велосипед, выехал из двора и около часа катался вдоль за¬бора дома. Вскоре появились первые прохожие, спешащие по своим делам. Мальчику стало скучно, он решил поискать своих приятелей, но они ещё не выходили из домов.

В поиске интересного занятия Антон свернул на перпендикулярную улицу и поехал по ней вверх, до начала следующего квартала. Вскоре его обогнали двое взрослых, с ними был такой же по возрасту, как и Антон, мальчик. Поднажав на педали велосипеда, он объехал вокруг них и остановился. Но никто не обратил никакого внимания на одиноко катающегося мальчугана.

Когда они прошли немного вперёд, Антон почему-то решил окликнуть мальчишку, шедшего с родителями. Тот оглянулся, но, ничего не сказав, пошёл дальше. Тогда велосипедист приблизился к ним ещё раз и сказал: «Я тебя сейчас побью, ты что по моей улице ходишь?» Родители дружно засмеялись, затем сказали: «Вы лучше познакомьтесь друг с другом, мы здесь тоже будем жить», — и указали на стоящий у перекрёстка дом. Так состоялось знакомство с Николаем.

Антон и Николай были послевоенными детьми. И военное прошлое в виде искорёженного оружия или артиллеристских и авиационных бомб сопровождало их на каждом шагу.

Однажды в овраге ребята катались на санках и случайно нашли советский танк. В том же овраге немного позже был обнаружен склад авиационных и артиллерийских бомб. Сапёры около двух дней вывозили опасный груз, располагавшийся рядом с жилыми домами нового микрорайона посёлка под названием «Стройка».

До ликвидации бомбового склада ребята таскали оттуда небольшие авиабомбы, артиллерийские и миномётные снаряды. Один из артиллерийстских снарядов сами подорвали в балке, далеко от посёлка.

Это была ранняя весна, мальчишки по грязи перешли совхозное поле, затем разложили в лесополосе большой костёр и опустили в него снаряд. Успели перейти поле в обратном направлении и немного постоять в нерешительном ожидании взрыва, рассуждая, что же делать, если снаряд не взорвётся. Пока обсуждали этот щекотливый вопрос, заметили, как высоко в небо поднялось облако дыма, грязи, пыли и лишь потом услышали взрыв. Осмотрев место взрыва, каждый взял осколок-сувенир на память о проведённой операции.

С ребятами была четырёхлетняя Наталья — сестра Николая и будущая жена Александра Косинова. Её предупредили, что дома ничего говорить не надо. Она согласилась, но только увидела мать, как тут же выпалила: «А оно как бахнет!» Мальчишки попались. Получил, конечно, своё от родителей и Николай.

Обеспокоенность родителей была не напрасной. Подрыв снаряда — это очень опасное мероприятие. Двумя годами раньше при подобных обстоятельствах погиб старший брат нашей одноклассницы Люды Шевелевой.

Саша

Группа малышей гурьбой проходила по улице мимо дома, в котором поселилась новая семья. Антон обратил внимание на мальчика Сашу во дворе и предложил ему пойти с ними играть, но тот в неуверенности перехватывал взгляд матери, которая предложила детям прийти завтра.

Назавтра Антон пришёл с товарищами и повторил своё предложение. Саша не соглашался и стеснялся нового знакомства. Мать вступилась за него, снова предложив прийти «как-нибудь в другой раз», так как мальчики им не знакомы и она не знает, с кем отпускает на улицу сына.

Тогда Антон сказал, что они тоже не знают, кого приглашают в компанию. Может, он какой- то бандит. Родители Саши рассмеялись и сказали, что никакой он не бандит, он ещё маленький.

Саша всё же не решался выйти за калитку своего двора. Антон развернулся и стал догонять приятелей, потом остановился и сказал Саше, что если он сейчас с ними не пойдёт, то они больше к нему не придут и не примут в свою компанию. Тогда мать разрешила ему выйти к мальчишкам, с условием, что они приведут его домой через полчаса к обеду.

Потом, когда ребята повзрослели, с ними часто общался отец Саши Иван Егорович, парторг, а затем заместитель начальника шахтоуправления шахты имени Косиора. Он воевал под Севастополем, но много знал об обороне Чернухино от других участников войны. Рассказывал, где находилась артиллерийские батареи, прикрывавшие посёлок, окопы, в которых солдаты рассредоточивали свои орудия.

Эти рассказы в то время были интересны больше не с исторической точки зрения, а с практической. Так как в окопах ребята находили порох и использовали его в своих военных играх, запускали ракеты, делали из пороха и фотоплёнок дымовые завесы.

От Ивана Егоровича Антон впервые услышал о Цезаре Кунникове — герое штурма Новороссийска. Уже в зрелые годы Антон отдыхал в одном из санаториев в г. Геленджике, на территории которого похоронен герой освобождения Малой земли. Тут-то и припомнился рассказ о нём Сашиного отца.

В Сашиной комнате висел фотопортрет молодого человека в офицерском мундире со звездой Героя Советского Союза. Это был его дядя, брат отца. Героем он стал посмертно за форсирование Днепра, удержание и расширение плацдарма для наступающих советских войск. В г. Перевальске Луганской области в его честь названа улица, на которой он жил до войны. На здании школы № 1, где он учился, установлена мемориальная доска. Саша всегда гордился своим дядей.

К матери Саши у Антона особое отношение. Она была приветливая, сдержанная женщина, всегда интересовавшаяся делами детей. Когда умерла мать Антона, она всячески поддерживала его и помогала, чем могла. Светлая ей память.

С неба звёздочку достану

Два пацана — Антон и его друг, имевший азиатскую внешность, — сидели под забором в обнимку, прислонившись к забору спинами. Издали было видно, что они находятся в тесных дружеских отношениях. Разговор их был мирным и сердечным.

Потом ребята вспомнили песню из нового фильма «Свадьба с приданым» и стали распевать её своими нестройными голосами. Со стороны это, наверное, выглядело смешно и не так мелодично, как об этом думали мальчики. Но они азартно и без тени смущения исполняли песенку:

Хвастать милая не стану, знаю сам, что говорю,

С неба звёздочку достану и на память подарю.

Обо мне все люди скажут: «Сердцем чист

и не спесив»,

Или я в масштабах ваших недостаточно красив?

Мне б ходить, не унывая, мимо вашего села,

Только стежка полевая к вам навеки привела.

Ничего не жаль для милой и для друга ничего,

Для чего ж ходить вам мимо

Мимо взгляда моего…

Сам текст песенки и манера её исполнения казались комичными. Проходившие мимо одинокие пешеходы хохотали от всей души.

Потом Антон часто тосковал по своему корейскому другу, который вместе с семьёй переехал в другой населённый пункт. И какой безграничной была его радость, когда приятель, уже повзрослевший, вернулся в посёлок. Но прошло время, и друг, то ли забыл Антона, то ли другие обстоятельства уже не позволили им сблизиться, как прежде. В памяти остались только слова песни:

Я тоскую по-соседству и на расстоянии,

Эх, без вас я, как без сердца,

Жить не в состоянии…

Время лечит, тоска прошла, а вокруг Антона бил ключом огромный, ещё не познанный мир.

Зимний поход в посёлок Никанор

С приездом и заселением Николая Котлярова в соседнем доме, напротив того, где жил Антон, жизнь подростков несколько оживилась. Николай привёз из посёлка Никанор (ныне г. Зоринск), где жил раньше, приспособление для катания по льду и скользкому снегу, которое прозвали «козой». Оно делалось из водопроводных труб, согнутых двойной буквой «Л». Руки наездника ложились на изгиб трубы, который придавал устойчивость и служил амортизатором подвижной конструкции и одновременно позволял мальчишкам ездить стоя, управляя «козой», отталкиваясь ступнями ног, стоящих на двух скользящих полозьях из труб. За рулевого цеплялся руками ещё один человек, и они вместе скатывались на «козе» по пологой дороге или склону балки. В зависимости от длины полозьев «козы» на ней одновременно могли кататься и несколько мальчишек. Иногда составлялся поезд из нескольких «коз». При разгоне эта громоздкая конструкция плохо управлялась и часто опрокидывалась, а ребята, падая, образовывали на снежной обочине большую свалку из своих разгоряченных тел.

Николай часто рассказывал, что в Никаноре у него осталось много знакомых и друзей, с которыми он хотел бы познакомить своих новых друзей. Однажды ребята поддались соблазну побывать в гостях в этом сказочно расписанном Николаем Никаноре.

Отправились они туда прохладным зимним днём. Ребятам и самому Николаю это путешествие представлялось коротким по времени. Нужно было пройти примерно восемь километров по шляху (ул. Ленина, старая казацкая дорога). Потом повернуть направо и идти по трассе Дебальцево-Луганск до совхозного сада, а там ещё немножко до Никанора.

Одолев первую часть маршрута, ребята устали и замёрзли, а идти было ещё очень далеко. Решили отдохнуть и, как выражаются военные, оправиться. У тех, кто заблаговременно обзавёлся и надел на руки перчатки или варежки, пальцы легко справились с пуговичками на ширинках брюк. Те же, кто держал свои руки в карманах, столкнулись с проблемой — пальцы замёрзли и потеряли необходимую подвижность. Как мальчики ни старались, пуговицы на штанах не расстёгивались. Кому-то успели помочь ребята, Антону не успели.

И пока дошли до последней пуговицы, необходимость в их расстёгивании отпала. Всё произошло естественным образом. Намоченные штаны уже через пять минут глубоко промёрзли, стояли как кол и не грели, а замораживали тело.

Столкнувшись с непредвиденной ситуацией, ребята пошли в обратном направлении, решив посетить Никанор с дружеским визитом в следующий раз. Пройдя по обратной дороге значительную часть пути, встретили шахтную «скорую помощь», которая предложила подвезти их до дома, но Николай отказался от помощи, сказав, что они сами доберутся.

Через какое-то время «скорая помощь» опять подъехала к мальчишкам уже по настоянию отца Николая и доставила мальчишек по домам. Это было последнее путешествие ребят с такими по¬стыдными для Антона последствиями. Дома его подвергли обструкции. Он до сих пор помнит этот казус, произошедший с ним в походе.

Где штаб?

Ребята почти все были ровесниками. Самая большая разница в возрасте между ними была пять лет. Но в дошкольном возрасте для младших мальчишки с такой разницей в возрасте были уже взрослыми и пользовались авторитетом.

Старшие ребята были своего рода массовика-ми-затейниками. Они придумывали или перенимали от родителей подвижные групповые игры. Самыми массовыми играми в то время были городки, игра в мяч, потом футбол, прыжки через выстроенные из ребячьих тел фигуры. Ещё мы делились на команды и носили друг друга на своих плечах, изображая конницу. Наездники должны были сбросить противника с чужого «коня». Эти физические упражнения вырабатывали у мальчиков силу, ловкость и выносливость. По мере взросления усложнялись и сами игры.

В двенадцатилетнем возрасте мальчишки стали более осмысленно играть в войну. Кто-то был лётчиком-полярником, кто-то — танкистом или морпехом. Для масштабных игр не хватало ребят. Тогда они играли в штабные игры. Из своего штаба руководили условно находившимися в поле войсками. Захватывали плацдармы, разрушали переправы, ходили в танковые прорывы. По улице, тремя домами дальше, начинались владения другой мальчишеской группировки — братьев Антишиных. Младший из братьев, Саша Антишин, к таким играм относился очень серьёзно, больше, чем к детским забавам. В своём штабе мальчишки делали себе деревянные автоматы, с которыми стояли на посту, ходили в разведку, атаковали противника согласно приказу командующего.

Однажды, подкараулив в засаде штаб противника на марше, Антишин и его ребята напали на него. При этом военные страсти кипели не на жизнь, а на смерть. Первому попавшемуся им Николаю Котлярову был нанесён удар прикладом деревянного автомата по голове. После чего он долго ходил с перебинтованной головой.

Но больше всего не везло Мишутке Горовому, который жил посредине между двумя соперничавшими мальчишескими группировками. Его считали чужим и в той, и в другой ватаге. Антишин Саша часто «пытал» Мишутку для того, чтобы узнать планы противника и где находится его штаб. Результатом малодушия Мишутки и стало нападение Антишина на Котлярова, после которого тот получил травму. В течение года Мишутка не мог определиться, с кем ему лучше дружить, и инициативно в подробностях предоставлял информацию о противнике то одному, то другому штабу.

Котляров и его команда не были сторонниками физического насилия и по отношению к Антишину дерзких вылазок не предпринимали. Однако разведку дислокации штаба Антишина проводили и даже несколько раз побывали там, изъяв их боевое вооружение. В результате подрывной, а может, миротворческой деятельности Мишутки все секреты соперничающие группировки узнавали друг о друге с упреждением. В конце концов противоборство между ними потеряло смысл.

Шурик Антишин после окончания средней школы учился в горном институте, получил диплом инженера шахтостроителя. Однако его судьба сделала крутой поворот, и он стал армейским офицером. Прошёл Афганистан, службу закончил полковником в г. Калининграде.

Как по часам

Дети, как перелётные птицы. Когда приходит осень, они собираются в стайки для смены места дислокации.

Пришло время пойти в школу Николаю Котлярову. Антон вдруг забеспокоился и тоже со слезами и причитаниями стал уговаривать родителей, чтобы они отдали и его в школу вместе с Николаем. В это время как раз была сдана в эксплуатацию новая трёхэтажная средняя школа № 22, о которой так много говорили взрослые и дети, и Антону очень хотелось учиться в ней вместе с Николаем. Но на момент приёма в школу он был шестилеткой, и в приёме ему отказали.

Зато на следующий год в школу пошли впятером: Николай Коврыгин, Александр Косинов, Раиса Полищук, Мишутка Горовой и Антон. Правда, всех разбросали по разным классам, лишь к пятому классу четверо оказались вместе.

Из ранних школьных лет Антону помнится, что детей, учившихся в первую смену, часто ругали в школе за раннее появление в ней. Они, наверное, шалили, и школьная администрация поставила в известность родителей, что такие ранние приходы в школу нежелательны.

Поскольку с часами Антон обращаться как следует ещё не умел, то выбрал за эталон для себя одноклассницу Антонину Макарову, которую в школу водила или возила на саночках её мама, старший лейтенант медицинской службы внутренних войск. Как только Антонина проходила или проезжала мимо дома, Антон стремглав одевался и отправлялся на уроки.

Но вот однажды Антонина задержалась дома, а Антон всё ждал и ждал её появления, не дождавшись, побежал в школу. Прибыл туда с опозданием. Позже узнал, что Антонина заболела, из-за чего не пришла в школу. Так Антону пришлось научиться обращаться с часами.

Наука оказалась простая. Для начала циферблат был разделён на четыре части. Каждая четверть часа прибавляла к показаниям времени 15 минут. Потом появились навыки быстро высчитывать время, исходя из показаний стрелок на циферблате. Если большая стрелка показывала вниз, это было 30 минут или половина какого-то часа. Если большая стрелка стояла вверху посредине циферблата, то это был ровно такой час, какой показывала маленькая стрелка. Всякие промежуточные показания большой стрелки высчитывались после прибавления каждых пяти минут одного деления.

Пиджак

Вадиму Ш. и матерям солдат, погибших на Кавказе

Сергей лежал на буйствующей изумрудным цветом весенней траве и слушал по своему видавшему виды транзистору-талисману в исполнении оркестра «Утешения» Ф. Листа.

Утреннее солнышко приятно пригревало, а музыка расслабляла, снимала накопившиеся за годы студенчества усталость и нервное напряжение. Учёба неожиданно быстро подошла к логическому завершению. Днями ожидалась выдача долгожданных дипломов. Прощальный банкет однокашников подведёт к завершению студенческий период жизни и ставшее привычным пребывание в альма-матер. Получена востребованная профессия инженера. Можно спокойно подумать о трудоустройстве, а там, гляди, сладится задуманная совместно со Светиком жизнь.

Недавно по этому поводу у Сергея состоялся серьёзный разговор с родителями. Они пообещали уступить полученный в наследство от бабушки небольшой домик. Здорово! Не придётся просить у практичных однокурсников угол на постой. К этому времени Сергей со своей суженой уже обсудил перспективы семейных отношений, и они решили, что детей у них будет столько, сколько пошлёт им судьба. Сергей был счастлив в своих возвышенных чувствах к избраннице. Она отвечала трепетной взаимностью.

От неминуемой перспективы призыва на действительную военную службу он отмахивался, как от назойливой мухи. В это время в военкоматах вовсю шла кампания по набору в Вооружённые Силы контрактников, в том числе и для регионов со сложной обстановкой, где военнослужащие стреляли не только в тирах и на полигонах. Шансы призыва на срочную военную службу казались Сергею ничтожно малыми, а там, смотришь, в скором времени появятся детишки. Откосить от армии можно будет законным путём, без поиска хитроумных лазеек.

Задуманное шло своим чередом. Однако человек предполагает, а Господь располагает. Всё решилось стремительно и в самые короткие сроки. Едва он устроился на работу в дорожное управление, как сведения о нём поступили в военкомат, и тут же о Сергее вспомнило всесильное Министерство обороны. По новой армейской доктрине тому понадобились «пиджаки» — хорошо образованные здоровые молодые люди, способные повысить интеллектуальный уровень призывной молодёжи. Так Сергей стал в армейский строй.

Первые месяцы службы проходили очень напряжённо, в специфической армейской среде, с непривычным, жёстким, уставным распорядком дня. Сергей не был белоручкой и маминым сынком, поэтому относился к службе, как ко всему в жизни, серьёзно. Выполнял всё, что от него требовали командиры, сначала в учебной роте, а затем в подразделении, приданном для охраны одного из учреждений, расположенного в регионе с нестабильной политической обстановкой.

Здесь боевые действия не велись. Но в городе постоянно фиксировались перестрелки, особенно в ночное время суток. К такому привыкаешь не сразу, со временем Сергей свыкся и с этим. Немного хуже было с бытом.

Помывка и стирка обмундирования производились не так часто, как это было необходимо. Сметливые солдаты сразу сообразили, что надо примкнуть к контрактникам с соседних позиций, те в силу житейского опыта умело обустроили свой быт. Здесь же Сергей познакомился с молодыми офицерами, среди которых был Вадим, рассказавший мне эту историю.

Разница в возрасте между бывшим студентом и офицерами определялась как минимальная. Однако Сергей с мальчишеским упорством, в шутку или всерьёз, называл их «дяденьками», вероятно из-за отсутствия на их обмундировании знаков ведомственной принадлежности к той самой ГБ. Они лишь подшучивали, посмеивались и подтрунивали над «пиджаком», но всегда находили с ним общие темы для общения и оказывали необходимую помощь и содействие импонирующему им русоволосому, светлоглазому с открытым лицом парню.

Однажды летней ночью начался шквальный обстрел позиций контрактников. Плотный огонь прижал людей к земле. Свистящие пули угрожали их жизням и, попадая в металлические предметы и бетонные перекрытия, рикошетом отлетали во всех направлениях. Выполненные первоочередные светомаскировочные мероприятия лишили военнослужащих маневренности и чёткости действий. В темноте было трудно нащупать лежащее рядом оружие. Среди «федералов» росло общее напряжение.

Пользуясь фактором внезапности и полученным в связи с этим некоторым преимуществом, по нашим позициям активно работала бандитская огневая точка. Но тут же в ответный огневой контакт вступил станковый пулемет, подавлявший стрельбу противника. Боевики, сориентировавшись, перенесли огонь на нашего пулемётчика. Это был одновременно и сигнал, и шанс для начала атаки осаждаемому подразделению.

Вадиму показалось, что прошла целая вечность, пока офицеры готовили своё оружие к бою. Время растянулось в своей бесконечности. Приводя в готовность личное оружие, он наблюдал за всем, как в замедленной съёмке. Неторопливо тянулись к оружию руки товарищей, нескоро пристёгивались рожки к автоматам, как в покадрово-замедленном темпе и по команде — «делай раз, делай два, делай три» — передёргивались затворные рамы автоматов Калашникова. И как вдруг всё грохнуло и ахнуло своими боевыми жерлами, призывая их в боевой наступающий порядок. По осаждающей здание бандгруппе был открыт плотный заградительный огонь. Стрельба с той стороны прекратилась, и банда под покровом ночи, растворившись в зелёнке, поспешно ретировалась.

С потерями личного состава сразу не определились. Ранним утром, сменившим ночную тьму, «тяжёлые» осматривали расположение вчерашней точки боевиков. Метрах в двухстах они заметили группу солдат срочной службы понуро и как-то сиротливо стоящих кружком. Подошли. В центре лежало изрешеченное бандитскими пулями тело Сергея.

Это он первым открыл огонь по боевикам, став на какое-то время их мишенью. Это он дал возможность другим военнослужащим перегруппироваться и подготовиться к обороне своих позиций. Глядя на бездыханное тело Сергея, одни офицеры закурили, несколько раз подряд глубоко затянувшись дымом сигареты, другие храбрились, вспоминая пережитые эпизоды ночной перестрелки. Так они, стоя возле погибшего «студента», пытались скрыть подступавший к горлу горький нервный ком. Вадим с трудом сдерживал захлестнувшую его гамму эмоциональных переживаний. На глаза накатывались слёзы. Офицеры непроизвольно выстроились в почётный караул.

Рядом с ними, словно на брачном ложе, выстланном белым покрывалом, покоилось тело Серёги. Он погиб на Кавказе, спасая жизнь друзьям, в ожидании личного счастья, лишь немного не дожив до своего дембеля. Вокруг него была выжженная беспощадно палящим южным солнцем жёлтая полегшая трава.

Неожиданно из поднятого с земли разбито¬го транзисторного радиоприёмника стали доноситься какие-то звуки, потом отчётливо зазвучала музыкальная сцена из оперы Р. Вагнера «Валькирия». Под эту музыку взволнованная душа погибшего воина с честью покидала поле боя.

Здесь не было войны, но как знакомо.

P.S. Про него не напишут книг и не снимут крутых кино. Ах как хочется, братцы жить ах как страшно здесь умереть. (Слова из песни Трофима «Алёша»).

Декабрь 2007 г.

Дачники

Человечество очень социально. За свою недолгую жизнь мы приобретаем, утрачиваем и вновь знакомимся с новыми друзьями и притягивающими нас самобытными людьми.

В армейской среде, как и в любой другой сфере, дружбой особенно дорожат. Долго помнят друг друга, переписываются между собой, иногда случается возможность побывать в гостях у старых товарищей. Межличностные отношения скрашивают быт, приносят положительные эмоции, укрепляют дружбу.

В перестроечные годы я получил приглашение погостить у своего коллеги и бывшего начальника Алексея Дмитриевича Головы. В это время он постоянно проживал в г. Кишинёве. Сборы были недолги, так как в это время я отдыхал в Крыму. Из Симферопольского аэропорта в Кишинев долетел на видавшем виды стареньком Иле. Главной задачей после того, как я занял в салоне своё место, было выдержать этот полёт. Удобствами старая конструкция самолёта не радовала. Очень неудобные узкие кресла, поджатые чуть ли не под подбородок колени и летняя духота делали этот перелёт мучительным.

Полёт над Чёрным морем также не приносил ни радости, ни ярких впечатлений. Пассажиры оживились, лишь когда под нами оказалась красавица — Одесса. В воздушном коридоре между Комсомольским пляжем и Аркадией мы пролетели над историческими местами черноморской столицы. Вскоре были в аэропорте Кишинёва.

Встречи с друзьями после долгих разлук проходят особенно тепло. От порта до микрорайона г. Кишинёва «Ботаника» и улицы Зелинского доехали почти незаметно и быстро. Потом мы ещё долго сидели за столом и вспоминали старых друзей, наш северный быт. После этого были пешие и автомобильные прогулки по историческим местам Кишинёва и его окрестностям.

К этому времени Алексей Дмитриевич стал счастливым обладателем дачного участка, который располагался в пригородной зоне недалеко от микрорайона «Рыжкановка». Время было весеннее — в самый раз для освоения благодатной земли. Вскоре от товарищей Алексей Дмитриевич принял приглашение на получение саженцев крыжовника.

Аккуратно упаковав будущих первожителей дачного участка, мы отправились осваивать недавно вспаханную целину. Саженцев оказалось много, и мы, не обременённые агрономическими и агротехническими познаниями, решили посадить их погуще по периметру всего участка и у домика.

С чувством собственного достоинства и глубоким удовлетворением от выполненной нами работы возвратились домой. Позвонившему по телефону другу Алексей Дмитриевич поведал о наших трудовых успехах. Тот попросил помочь и ему посадить виноградную лозу, так как пришло время, а он приболел. Дал знать застаревший радикулит, и он боялся, что не справится с этой задачей самостоятельно.

На следующее утро мы, подогреваемые энтузиазмом, отправились на дачный участок приятеля, расположенный у мебельной фабрики, за речкой Бычок. Товарищ Алексея Дмитриевича — Василий — был почётный строитель Молдавии, человек заслуженный, выстроивший чуть ли не половину нового города. Он был невысокого роста, коренастый, с талией в объёме не менее 120 сантиметров и поражал своей мощью. В беседе держался степенно и уверенно.

Сначала на участок была нанесена разметка. После этого я, как самый молодой из присутствующих, начал рыть углубления для лозы. Саженцев оказалось около четырёх десятков. Работа продвигалась споро, и вскоре были отрыты необходимые ямки. Мои друзья в это время перекусывали у импровизированного стола, сооружённого на близлежащем пеньке. На салфетке лежали сало, брынза, стояли квас и виноградный самогон.

Друзья вели между собой диалог, поднимая рюмку за рюмкой, забыв о цели своего пребывания на даче. Когда я осмелился доложить им о выполненной работе, они удивились и пошли её принимать. Я был подвергнут обструкции. Василий объяснил, что ямки должны быть не менее 80 сантиметров в глубину, так как виноградную лозу надо укрыть землёй с запасом. Через какое-то время все сорок полнопрофильных окопов были отрыты, в них вставили лозу, и по просьбе хозяина забросали грунтом. Сверху закрыли небольшими холмиками земли.

Ещё находясь в гостях, я узнал о том, что Василий втайне от всех, дабы избежать насмешек сведущих людей, несмотря на недомогание, переделал всю нашу работу. Отрыл руками каждую из ямок и вытащил засыпанную лозу таким образом, чтобы над землей было по 3-4 почки.

А через два года зять Алексея Дмитриевича высказал мне особую благодарность за то, что мы с его тестем выстроили живую изгородь из саженцев крыжовника. Чтобы получить урожай ягоды, Ивану пришлось изрядно помучиться, разреживая густо посаженный кустарник.

След видимый

Он смутно ощущал, что в его окружении и в самой жизни происходят незаметные, плохо воспринимаемые им события. Он был расслаблен, нетороплив. Действительность воспринималась в розовых и мягких пастельных тонах. Сказывалась годами накапливаемая усталость.

Сложившиеся среди сослуживцев традиции Лёня не воспринимал и не одобрял. Мало бывал на природе, не любил охоту. Единственным страстным его увлечением было чтение книг. Частенько за этим занятием любил выпить, порассуждать и поспорить с автором, вступая с ним в длительные диалоги от своего же первого лица. Это была цельная и увлекающаяся натура, запрограммированная природой на особый каторжный интеллектуальный труд.

Работа его увлекала, затягивала и завораживала перспективой получения значимого результата. Он не только подавал надежды, но, благодаря аналитическим способностям, особому чутью и трудолюбию хорошо выполнял свою оперскую работу. Однако в отделе с Леонидом, кроме его начальника, никто особо не считался. Он был для сослуживцев чудаком, сражающимся с ветряными мельницами. Тем не менее он постепенно подошёл к главному и роковому открытию в своей жизни. Виной всему были целеустремлённость и наличие значительного, свободного от семьи времени.

Леонид давно привык к полухолостяцкой жизни, которую он вёл последние пять лет. С женой они виделись в основном во время его отпуска и жили в разных частях страны. Она была эмансипированной дамой, придававшей своей персоне большую значимость. Ещё в студенческие годы тяготела к научной работе, подавала в профессорско-преподавательской среде большие надежды. Но скоропалительное замужество, рождение двоих погодков-мальчиков вынудило её временно отказаться от реализации своих выстроенных честолюбивых планов. Однако заложенные в неё и полученные в годы учёбы добротные профессиональные знания требовали трансформации в научные идеи. Так оно и пошло. Дети оказались под присмотром её стареющих родителей, а она тем временем защитила диссертацию и работала дальше в том же направлении. Лёня же из хорошего инженера-технолога превратился в сыскаря.

Вначале рутинная работа не давала ему отдыха ни днем ни ночью. Но вскоре Леонид освоился, осмотрелся и не без подсказок наставников научился концентрироваться на главном, отвлекаясь от большого количества ненужной информации, получаемой в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Во внеслужебное время он увлечённо создавал свою систему аналитического прогноза преступлений. Выделил главные объекты устремлений, составил и описал схемы хищений промзолота, взаимодействие преступных групп, ролевую деятельность отдельных лиц, определил круг посредников.

Работая с документальными материалами, он неоднократно близко подходил в исследованиях к очень известному должностному лицу, но цепь рассуждений и логика выводов на каком-то этапе прерывались и вступали в противоречия с его же собственными выводами. И хотя без последнего пункта его заинтересованности всё и так выглядело завершённым, что-то ему не удавалось ухватить.

События того периода времени не позволяли Леониду откровенно вынести для обсуждения у руководства появившиеся смутные догадки, так как человек, возможно замыкавший на себя всю сеть, был не только на хорошем счету, но и активно боролся с преступностью с других оперативных позиций, оказывал своей работой существенную помощь и поддержку самому Леониду. Они не были в дружеских отношениях, но часто общались между собой и симпатизировали друг другу. Такие отношения коллег из параллельных структур часто выстраиваются в силу специфики службы. Что ни говори, но от этого никуда не денешься. Оперативно-разыскная деятельность сводит профессиональные интересы многих лиц, заинтересованно работающих по одному направлению.

Целищев Пётр Иванович был хорошим профессионалом с сёрьёзной репутацией думающего и перспективного руководителя, работающего по линии незаконных оборотов драгметаллов. На его счету было несколько удачно проведённых операций с изъятием шлихового золота и концентратов. На оперативных совещаниях районного и областного уровней он охотно делился своим видением борьбы с преступностью в золотодобывающей промышленности. Имел резонные и перспективные предложения по упреждению замыслов «хищников» из числа как этнических, так и смешанных преступных групп. В его докладах и логике рассуждений всё было гладко и аргументированно и теоретически как бы реально решало стоящие перед правоохранительными органами задачи.

Практика, статистика, а в последующем и оперативная информация, полученная Леонидом от одного из двойных агентов, не предусмотрительно обиженного Петром Ивановичем, говорили о не совсем искреннем поведении и замыслах этого профессионала. Косвенным образом его позиция подтверждалась растущим благосостоянием семьи Петра Ивановича. И хотя он сам ничем не выделялся среди коллег, зато его жена, миловидная и привлекательная женщина, в которой он не чаял души, постоянно демонстрировала свою материальную состоятельность, щеголяя модными аксессуарами и нарядами. Появились слухи о приобретении Петром Ивановичем недвижимости в южной курортной зоне страны, сопоставимой со стоимостью вполне достойного жилья для проживания состоятельного человека. Правда, при всём этом ходили резонные разговоры о полученном наследстве от незабвенных родственников и другие рассказы о неслыханном везении.

Результаты проверок частично подтверждали добропорядочность Петра Ивановича. Однако круг людей, задействованных им в схеме приобретения недвижимости, настораживал Леонида. Отдельные из них в той или иной мере были засвечены перед правоохранительными органами прежними и нынешними делами и делишками, следы которых вели в этот богом забытый северный глухой районный центр восточной окраины России.

Конечно, бывает так, что земляки стараются помогать друг другу в достижении каких-то вполне житейских целей. Ведь часто, уезжая с Севера, они остаются без привычного круга общения, близких и друзей, один на один со своим северным менталитетом. Отсюда эти тяга и стремление к оказанию посильной помощи знакомым. Ну а такая авторитетная фигура, как Пётр Иванович, просто-напросто сама притягивала к себе людей, в том числе и со сложными судьбами. Порой он и сам принимал участие в правовом воспитании отдельных граждан.

Особой кровожадностью Пётр Иванович не славился. Ему было достаточно того, чтобы иного оступившегося гражданина вовремя остановить от планируемого правонарушения, других подвести к условному осуждению и уж совсем зарвавшихся он «упаковывал» на длительные сроки заключения. Такой подход к исполнению служебных обязанностей не мог не вызывать уважения окружающих. Кроме этого, он одинаково умело общался с интеллектуальной преступной средой и её дном. Пётр Иванович по авторитетности и популярности своей личности стоял едва ли не на первом месте в районе.

Однако Леонида настораживало умение Петра Ивановича выводить себя из-под ударов в критических ситуациях. Особенно тогда, когда профессионально подготовленные люди становились виновниками в провале продуманных оперативных мероприятий и допускали непростительно грубые ошибки. Вскоре стало понятным, что чаще всего в этом был виноват сам Пётр Иванович, отдававший своим подчинённым неоднозначные распоряжения, которые можно было трактовать по-разному, а самое главное — принимать в их результате скоропалительные и невыгодные с оперативной точки зрения решения.

На совещаниях, распекая подчинённых при разборе выявленных недоработок или провалов, он чаще всего не обострял поднимаемые проблемы. Ссылался на свою занятость и невозможность плотно опекать каждого оперработника. Он говорил о том, что, как начальник, конечно же, виновен во всём произошедшем. Но опера сами не мальчики и уж если наделали глупостей, то должны в первую очередь спросить по большому счёту с себя. Те конечно были недовольны такой постановкой вопроса, но ведь и начальника обвинять было не в чем. Так из мелочей складывался другой, альтернативный общепринятому, портрет Петра Ивановича.

Проявив определённую настойчивость, Леонид разрозненными крупицами, хотя и с опозданием, стал получать информацию о недобросовестном отношении к служебным обязанностям Петра Ивановича. Ему, как профессионалу, изначально было понятно, что тот, проводя свои оперативные эксперименты с драгметаллами, частенько пренебрегает Уголовно-процессуальным кодексом и другими законами, регламентирующими оперативно-разыскную деятельность правоохранительных органов.

От понимания проблемы до доказательства самого факта и конкретных эпизодов правонарушений путь непростой. Сообщить своему руководителю о наличии таких сведений Леонид не торопился. В этом было два резона: в первом случае его начнут трясти и торопить в получении более достоверной информации, во втором — упрекать в неумении построить оперативный процесс, из-за чего он «постоянно бьёт по хвостам», то есть работает с опозданием в получении своевременной информации.

По своему складу характера Леонид тяжело переносил незаслуженные, с его точки зрения, разносы и упрёки руководства. Это была его слабость, которую часто недобросовестно эксплуатировали коллеги для улучшения показателей отчётности подразделения.

В приватных разговорах сотрудники исподволь обсуждали многие оперативные проблемы отдела. В этих разговорах Леонид иногда подбрасывал им на обсуждение фамилию Петра Ивановича. В целом в массе положительных отзывов о нём звучали интересные рассуждения, иногда в пример приводились непроверенные сведения, требовавшие внимания к этой персоне. Лёня, как никто из его товарищей, имел возможность перепроверить подсказанную ему в разговоре информацию и сразу же «зацепился» за один такой разговор. Однако такая прыть сослуживца опять не вызвала одобрения, после чего Леонид вновь ушёл в себя.

Он решил вступить в контакт с одним из устоявшихся в среде хищников авторитетом, Захарченко, который как-то по пьяной лавочке предлагал Леониду различные услуги, в том числе и сомнительного характера.

Лёня всё чаще задумывался над необходимостью проведения оперативной комбинации. При очередной встрече с Захарченко посетовал на житейские трудности и нехватку денег. Тот сходу вытащил из джипа необходимую сумму денег и услужливо протянул ему. Умышленная безрассудность Захарченко свидетельствовала о том, что он клюнул на ранее задуманную игру. Лёня написал расписку о полученных в долг десяти тысяч рублей. Первый шаг в двусмысленной, не очень продуманной и не санкционированной оперативной комбинации был сделан.

Со временем между Захарченко и Леонидом установились близкие, но не афишируемые отношения. Захарченко рассказывал Леониду о своих контактах с Петром Ивановичем и о взаимовыгодных, но всё же принудительных мелкооптовых поставках тому промзолота. Появилась и другая оперативная информация, подтверждающая причастность объекта проверки к скупкам драгметалла.

Как всегда, в самое неподходящее время в отдел прибыл инспектор Ванин с контрольной проверкой состояния дел в подразделении. Все силы были брошены на устранение найденных недостатков, затем наступила отпускная пора и нужные для работы Леониду люди один за другим стали разъезжаться в разные концы необъятной Родины. Зато зачастили гости из области, то из одной, то из другой правоохранительной структуры для отработки совместных мероприятий. Они больше отвлекали, чем помогали работать. Вскоре настала очередь отбывать в отпуск и Леониду.

Все эти события, перемешиваясь между собой и составляя общее временное пространство, завершили год, а с ним и промывочный сезон. Остановилась добыча металла. На приисках остались считанные единицы людей для ухода за техникой и её ремонта. Выехал в свой любимый Краснодар Саша Захарченко. В посёлке наступил мёртвый сезон. Оставшийся трудовой народ развлекался водкой, драками и случавшимися из-за женщин поножовщинами, которые возникали и по другим малообъяснимым поводам в связи с длительными или скоротечными неприязненными отношениями. Мужики мучились и дурели от безделья в ожидании следующего промсезона.

Леонид чувствовал, что постепенно утрачивает инициативу. Время как бы работало на другую сторону. А о том, что было скрыто от него в прошедший период, он мог строить только догадки.

Пётр Иванович в свою очередь не бездействовал и давно что-то прознал от своих пронырливых и вездесущих коллег и помощников о проявленном к нему Леонидом интересе. Понравиться это не могло, ибо угрожало не только его материальному благополучию, но и уголовным преследованием. Мозг работал напряжённо, быстро и продуктивно, выдавая различные варианты противодействия возникшей опасности, одновременно анализируя ситуацию, раскладывая как пасьянс для принятия к действию ранее наработанные оперативные комбинации. Остап Бендер со своей неуёмной фантазией и изобретательностью не смог бы соперничать с Петром Ивановичем в хитроумности его мыслей, ибо тот был опером от Бога.

Обоснованно предположив, что причины болезни лечат подобным, в короткие сроки он представил своему руководству некоторые наработки, выставившие Леонида в качестве взяточника и лица, причастного к хищению золота с приисков. Скрывать такую информацию от коллег было не принято.

Через некоторое время в отдел, где работал Леонид, вновь пожаловало высокое областное начальство под предлогом промежуточного контроля устранения ранее выявленных недостатков в работе подразделения и выполнения запланированных мероприятий.

Лёня в это время думал о своей работе и обоснованно предполагал, что проверка вновь выбьет из колеи отдел и внесёт временные коррективы в его личные планы. Пока шла рутинная штабная проверка по выявлению очередных недостатков, начальник успевал нагрузить Леонида разнообразной, в том числе ранее не свойственной ему работой, ссылаясь на занятость других оперов работой с проверяющими. А тут, как назло, пошла оперативная информация в отношении Петра Ивановича. Леонид уже перенёс две важные встречи и не успел отреагировать на звонок, в котором сообщалось, что в обусловленном месте состоится передача металла Петру Ивановичу одним из его поставщиков. Стало понятно, что, если он будет так не оперативно действовать, как в последние дни, и пытаться придать делу официальный оборот, то у него ничего не выйдет. Вывод ясен — надо действовать самостоятельно и решительно.

Ночью Леониду позвонил мужчина с очень знакомым ему тембром голоса, но из-за плохо¬го качества связи, присущего провинциальным населённым пунктам, он не смог идентифицировать его голос. Суть сообщения была ожидаемо важной и оперативно значимой. По полученной информации, некто в обусловленном месте должен заложить для Петра Ивановича тайник с 400 граммами металла. Взамен тот оставит в оборудованном месте деньги. Вот она — оперативная удача!

Не дожидаясь рассвета, углублённый в свои мысли, Леонид вышел со своей собакой на утреннюю прогулку. Заодно решил удостовериться в полученной информации. Немного пройдя по улице, свернул к указанному заброшенному зданию, примыкавшему к РОВД. Осмотрелся. Ни души. Немного постояв у входа, не без колебаний принял решение войти туда. В подсказанном ему месте на уровне груди нащупал рукой стену и отодвинул доску. В зияющей дыре простенка лежал небольшой целлофановый пакет. Взял его и, не осматривая, вышел из здания. На улице в первых лучах рассвета рассмотрел пакет и положил в карман своей куртки. Затем отпустил с поводка собаку, возвратился к тайнику. Немного постояв возле него в раздумьях, решительно вышел во двор.

Леонид сообразил, что в погоне за результатом сразу не заметил оставленные на снегу следы своей обуви. Подумав и укрепившись в правоте своих мыслей и действий, пошёл в направлении дома, мысленно обыгрывая доклад руководству об изъятии бесхозного металла.