Об опасности использования национального признака в оценке фактов отечественной истории

Мыслящему и анализирующему происходящие события россиянину давно ясно, что наших зарубежных «партнёров» не устраивает никакой политический режим в России. Ни царский, ни большевистско-советский, ни либеральный, ни демократический. Кроме марионеточного, но скорее всего под видом демократического. А все последние войны, включая холодные и информационные, — это борьба за сырьевые рынки и рынки сбыта. Распоряжаться сообща и совместно ресурсами планеты человеческое общество пока морально не готово.

И как бы мы ни радовались по поводу возвращения в Россию Крыма, факт остаётся фактом — нашим партнёрам удалось разделить два практически идентичных по вере и культуре славянских народа. Не просто разделить — стравить. А война чужими руками всегда считалась верхом искусства и классикой военной стратегии.

В связи с этим возникает некоторое беспокойство по поводу высказываний американского лидера об ответе России за Украину внутренними угрозами. Каково будет продолжение, к каким потрясениям эти угрозы могут привести Россию? И найдут ли наши силовые структуры в этих угрозах, говоря современным языком, признаки состава преступления и основания для возбуждения (или, как говорят в наших СМИ — «заведения») уголовного дела. Дело уж больно хлопотное, в статистические показатели, от которых стонут все правоохранительные структуры, никак не оцифровывается, и о результатах в тех же СМИ сложно отчитаться. Хотя, если будет уголовное дело или даже административное наказание — это уже на уровне поражения. Украинские спецслужбы проиграли.

«Разжигайте ссоры и столкновения среди граждан вражеской стороны. Подстрекайте молодёжь против стариков». Эти слова принадлежат древнекитайскому полководцу Сунь-Цзы, чья книга была настольной у одного из руководителей американских спецслужб Аллена Даллеса, стоявшего у истоков информационной войны против Советского Союза, которую, кстати, СССР тоже проиграл.

Наиболее уязвимыми с точки зрения «разжигания ссор» всегда были национальные отношения. С точки зрения подстрекательства молодёжи против стариков — история. И то и другое мы можем наблюдать на примере отношения к исследованию репрессий советского периода. Причём эта тема берёт своё начало ещё с советских времён, когда существовал термин «идеологическая диверсия». И была выбрана нашим противником потому, что в нашей стране относилась к категории запретной, чем возбуждала интерес тех, кто получал информацию «с чужого голоса».

В своё время, общаясь с председателем магаданского «Мемориала» Мироном Марковичем Этлисом, я услышал от него такую фразу: «Разделять репрессированных по национальности — преступление».

Однако в последнее время мы очень часто встречаемся с тем, что некоторые исследователи начинают подсчитывать, сколько представителей той или иной национальности или страны репрессировано. И не только подсчитывать, но и акцентировать внимание на этом, издавая книги, устанавливая памятники.

Многие уже отмечены. Многие, но не русские. Из этого для неискушённого западного и соответствующим образом зомбированного российского обывателя должен следовать вывод, что русские как раз и творили репрессии. Русские или «москали», «оккупанты», «колорады» и как там ещё нас называют.

Но посмотрим, так ли это.

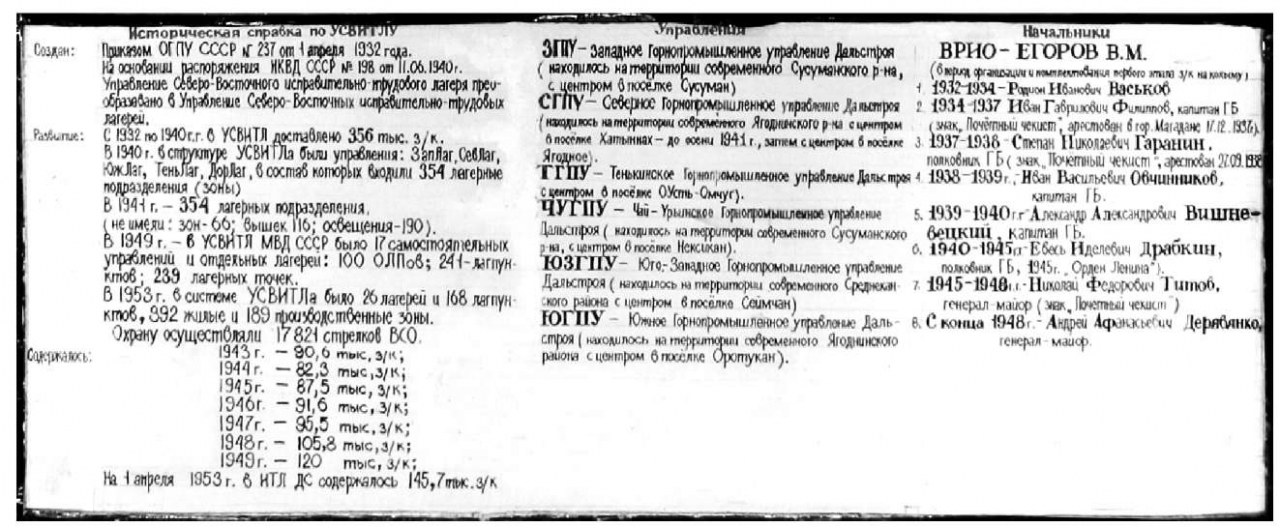

В книге В. Меты и В. Диденко «Жертвы Колымы. Магадан» (г. Магадан, 2000 г.) приводится статистическая справка по фонду архивных личных дел, подготовленная Информационным центром УВД Магаданской области, где репрессированные подразделены по национальному признаку (стр. 272). Не сомневаюсь, что составители справки руководствовались благими намерениями, но считаю такой подход ошибочным. Тем более что в книге просматривается пристрастный подход авторов к материалам в отношении выходцев из отдельно взятых республик бывшего Союза.

Справка не охватывает все имеющиеся фонды, однако и по ней можно сделать некоторые выводы, а именно: определить в приблизительном процентном соотношении, сколько людей выделенных национальностей было среди репрессированных.

Получается такая картина. Из 87 установленных национальностей больше всех репрессировано русских — около 44,5%. Вторые — украинцы (около 14%), третьи — белорусы (около 4,5 %). Можно, конечно, сказать, что эти цифры коррелируют с данными национального состава населения СССР на тот момент, но это ещё раз указывает на то, что основной целью репрессий не было преследование каких-либо национальностей, ни сколь не принижая трагедий выселенных народов. Включая японцев, отселённых «законопослушными» американцами во время Второй мировой войны с западного побережья США, евреев, которые по решению не менее законопослушного правительства Николая Второго отселялись от линии фронта в Первую мировую, либо тех же арабов Израилем из так называемой зоны отчуждения. В истории других стран и режимов также немало примеров.

Но, уж коли пошла речь о разделении репрессированных по национальному признаку, то, на мой взгляд, логично применить такой подход и к штатному составу репрессивных органов.

Определяя наше государство как репрессивное, многие восходят к убийству большевиками царя Николая Второго и членов его семьи. Здесь следует обратить внимание на то, что расстрелом руководил Яков Михайлович (Янкель Хаимович) Юровский. Незадолго до расстрела, в начале июля 1918 года, внутренняя охрана Ипатьевского дома, ранее состоявшая из рабочих местных заводов, была заменена Юровским десятью людьми, из которых пятеро вообще не говорили по- русски, а четверо изъяснялись по-русски, но русскими не были (Н.А. Соколов, «Убийство царской семьи», М., изд-во Лествица, стр. 189, 390). Рабочие называли их «латышами». Однако справедливости ради следует отметить, что таким же образом они определяли и пленных австро-венгров. Накануне казни Юровский распорядился отобрать у постовых из внешней охраны, которую продолжали нести местные рабочие (то есть «москали» и будущие «оккупанты»), револьверы (там же, стр. 352). Те же десять человек, называемые «латышами», принимали непосредственное участие в расстреле и захоронении тел (там же, стр. 357, 364, 367).

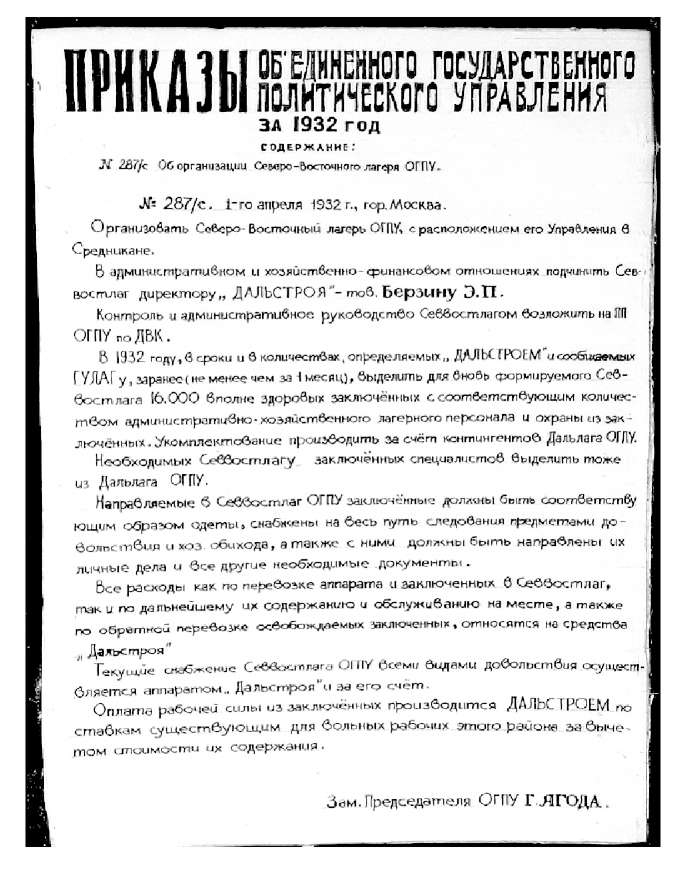

Можно интересующихся направить в зал репрессий Магаданского областного краеведческого музея и обратить внимание на экспозицию, где представлены список репрессированных и н¬сколько фотографий периода 30-х годов прошлого века. В качестве информации к размышлению перечислю только названия фотографий:

- «Братья С.С. и Н.С. Лапины — первые заключённые Севвостоклага»;

- «Э.П. Берзин со стрелками военизированной охраны»;

- «Г.Г. Ягода — председатель ОГПУ СССР»;

- «М.Д. Берман — один из первых начальни¬ков ГУЛАГа;

- «Т.Д. Дерибас — полномочный представи¬тель ОГПУ СССР по Дальневосточному краю».

Желающие могут с помощью интернета по¬изучать родословные всех перечисленных фамилий.

Разделяя репрессированных по национальному признаку, почему-то никто не обращает внимания, к какой национальности принадлежали те, кого принято считать основным организатором репрессий и основным исполнителем.

Старожилы в золотодобывающих районах Колымы (пос. Усть-Хакчан, Горный, Первомайский, г. Сусуман) в начале 90-х годов прошлого века, мне, имеющему запорожские корни, рассказывали о трёх потоках пришествия украинцев на Колыму. На третьем останавливаться не будем, поскольку к нашему разговору он не имеет отношения. Это горняки, большей частью шахтёры, выходцы из восточных областей нашей братской республики. А вот два первых рассмотрим более подробно.

Охрана первых советских лагерей на Колыме комплектовалась, в основном, представителями из средне-азиатских республик. Выходцы из южных регионов сложно адаптировались к северным условиям, часто болели, в том числе со смертельными исходами (кстати сказать, подобное мы можем наблюдать и сейчас в отношении так называемых «мигрантов»). Было принято решение об их замене на выходцев из Украины.

Само собой разумеется, те из них, кто отвечал необходимым требованиям, направлялись в боевые части, где были нужны более надёжные люди. Жителям Западной Украины доверяли меньше. Это первый поток.

Аналогичным образом в дальнейшем комплектовались и внутренние войска МВД СССР. Много выходцев из Украины проходило службу во всех правоохранительных органах Магаданской области. После событий 1991 года многие из них возвратились на родину, в связи с чем в указанных структурах даже возник определённый дефицит кадров.

Второй поток приходится на военные годы, а именно: на начало наступления Советской армии, когда в лагеря стали прибывать осужденные пособники фашистов из западных областей. О них пишет магаданский писатель С. Олефир в очерке «Бандеровцы»: «обиженный во время войны местный люд не желает прощать оставшиеся с Отечественной войны долги. Отсидит положенное «по рогам» и «по ногам», летит в самолёте проведать родину и через три дня, почувствовав палёное, несётся обратно. Перед этим визитом целый год велись всякие разговоры, строились планы, шли пере¬писки и согласования, а чуть погостил, ни с того, ни с сего срочно вернулся на Крайний Север и «ни чирик». Да ещё и ходит с оглядкой. Потому что следом уже летит родственник когда-то повешенных или расстрелянных земляков, чтобы исполнить «вендетту».

Бывшая заключённая одного из колымских лагерей М. Алимова вспоминает: «После освобождения многие не спешили возвращаться в родные края. Кого совесть мучила, кто побаивался. Один как-то осмелился. Так его в родной деревне мужики поймали и сказали: «Ночь можешь переночевать, а утром, чтобы твоего и духу не было. Не уедешь — убьем». А как же иначе, если он помощником бургомистра при фашистах служил. К нам вернулся, и больше об отъезде и не помышлял. Такие у нас в лагере в охране были — самоохранники назывались. Чистые звери, нелюди. Над заключенными издевались».

К названой категории «сидельцев» относились и некоторые, в основном не православные священники, которые, на самом деле «отбывали» не «за веру», а за пособничество в бандитизме.

Магаданцы, находившиеся в период расцвета Дальстроя в детском возрасте и общавшиеся с заключёнными по вопросам обмена различных поделок на сигареты и чай (в частности, Д.И. Райзман), подтверждают, что, попавшись на глаза охранникам, получали окрики на малороссийском наречии.

Соответствующие подтверждения можно найти и в художественном творчестве. В частности, в фильме «Фартовый», снятом по книге В. Высоцкого и Л. Мончинского «Чёрная свеча». Творческие люди, записывая схему сюжета, как правило, переносят подобные детали из жизни автоматически, если, конечно, из каких-либо конъюнктурных или политических соображений их потом не изменяют. Но В. Высоцкого и Л. Мончинского трудно в этом заподозрить.

Есть подтверждения в сохранившемся архиве Александра Бирюкова, который занимался исследованием этого вопроса.

Естественно, при получении доступа к соответствующим архивам легко получить необходимые статистические данные. Но, стоит ли? Скорее всего, получится такой же эффект, как при разделении по национальному признаку репрессированных, и мы будем повторять тот же путь, по которому идут современные украинские власти. И слово «западенец» ни в коем случае не должно стать синонимом словам «враг», «фашист», «националист». Ведь кто-то же из земляков, как пишет С. Олефир и говорит М. Алимова, мстил бывшим пособникам фашистов, даже приезжая на Колыму, и угрожал им в случае возвращения в родные места.

Однако стоит, наверное, признать, что не только русские во всём виноваты, и невозможно определить, кто кого репрессировал по национальному признаку. Не только не возможно, но и не нужно. Иначе мы помогаем нашим конкурентам (не будем говорить «противникам», ведь борьба идёт за рынки). А они очень тонко сыграли, выбрав для своей атаки кровь. У многих она русская с примесью украинской.

Можно сделать вывод, что поиск национального фактора при исследовании репрессий вписывается в направление современной антироссийской информационной войны. Результаты таких исследований закрепляются в массовом сознании, формируют искаженный «ретроспективный» взгляд не только на историю нашей страны, но и образ современной России и русских, проникая и в искусство.

Тут характерен художественный телесериал, посвящённый окончанию 2-й мировой вой¬ны, «Одна женщина в Берлине», прошедший по западным экранам. В нём русские показаны не армией, а ордой. На фоне одухотворенных немецких лиц — ужасные русские морды, раззявленные рты, толстые щёки, сальные глазки, гадкие улыбочки. Орда именно русская, никаких национальных меньшинств, кроме одного солдата-азиата, которого русские кличут «эй, монгол». И подобных пропагандистских клише много. К сожалению, они часто встречаются и в российском медиапространстве. И русофобия — это не какое-то надуманное явление.

Стоит признать, что современная информационная война против России — это война, прежде всего, против русских, как объединяющего на¬чала нашей государственности.

«Такие вот, правдивые дела…»

Практически каждый период истории нашей страны сопровождается определённой знаковой политической кампанией, поддерживаемой на официальном уровне. Лет 70-80 назад это было разоблачение «врагов народа». Сейчас — восстановление исторической правды, связанной с годами репрессий.

Официальная поддержка подобных кампаний способствует формированию соответствующей общей направленности публикаций в средствах массовой информации. Кто-то это использует и говорит то, что разрешено и полезно, строя на этом своё благополучие, меняя свои прошлые убеждения на 180 градусов и буквально на глазах превращаясь из защитников прежнего режима в его обличителей. Кого-то такая массивная под¬держка в средствах массовой информации вводит в заблуждение. Но то, что совпадает с официальной линией, как правило, не подвергается сомнению, легко находит одобрение и дорогу к читателю, слушателю, даже если не соответствует действительности или абсурдно.

Одна местная журналистка легко пишет о своём герое «родился в семье репрессированных», даже не задумавшись над тем, что это произошло до начала осуждаемого периода. Другую обнаруженная на месте бывшего лагеря могила наталкивает на однозначный, без всяких исследований, вывод — это «политический».

Кто-то вынашивает идею строительства памятника жертвам сталинского режима на месте бывшего лагеря, где отбывали наказание в том числе уголовники, отбиравшие у «политических» честно заработанные пайки, а из «политических» — так называемые бандеровцы.

Начинающий автор представляет очерк, написанный им на основе впечатления от найденного в тайге куска жести с надписью, которые помещают на могилах (фамилия, имя, отчество, даты рождения и смерти). В очерке рассуждения о том, каким пыткам и унижениям возможно подвергся упокоенный и какой мучительной смертью умер, что публикация поможет найти его родственников, а на месте захоронения надо поставить памятник жертвам политических репрессий. Выяснить, кем был этот человек, автор даже не пытался. После несложного запроса в архивы установлено, что очерк был посвящён охраннику, то есть не жертве, а «угнетателю».

Проводятся спортивные соревнования, культурные мероприятия, посвящённые людям, якобы жертвам сталинского режима, но на самом деле бывшим уголовникам, причём не реабилитированным.

Согласен, надо почитать таланты и заслуги знаменитостей, но зачем приписывать им, что они незаслуженно пострадали от режима? Мне возражают — мол, их специально «подставили», сфабриковали. Но, во-первых, те сотрудники правоохранительных органов, которые могли думать и, естественно, что-то комбинировать, под первую волну репрессий как раз и попали. Во-вторых, система доказательств, как принято считать, была построена на признании обвиняемого, и комбинировать не было никакой нужды. Из человека при необходимости легко делали шпиона. А это пострашнее, чем уголовщина.

Герой очерка известного магаданского литератора, поэт, якобы обиженный прежним советским режимом. Фамилии обоих назвать не могу по причинам, которые будут ясны чуть ниже.

В стихах героя мне что-то почувствовалось, какой-то скрытый подтекст, и я решил запросить архив. Очень быстро мне принесли довольно объёмистое дело заключённого, но предупредили, что открыто, с указанием точных установочных данных, писать о нём ничего нельзя, поскольку человек не реабилитирован.

Сделаем по-другому. Назовём героя условно Григорий. Отметим, что он с Украины, и после знакомства с его делом у меня сложилось убеждение: родись Григорий чуть раньше или намного позже, примкнул бы к карателям или правому крылу действующих в этой стране сейчас политических сил.

Чтобы что-то писать по готовому делу никакого особого литературного таланта не нужно. Обобщённые справки по подобным материалам — ежедневная задача практически каждого сотрудника правоохранительного органа. Поэтому, работая с такими материалами очень легко заработать себе имидж восстанавливающего справедливость.

Но вернёмся к Григорию. Он совершил не одно преступление.

Первое вскоре после Отечественной войны по статье 1 части 2 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 года «Об усилении охраны личной собственности граждан». Оно состояло из трёх эпизодов (если б фабриковали, достаточно было одного). Вместе с подельником проник в квартиры трёх граждан и украл носильные вещи, которые они поделили и продали. Получил 8 лет исправительно-трудовых лагерей.

Тут некоторая неувязочка. Вопреки расхожим утверждениям, в публикациях последних лет о том, что в те годы правоохранительные органы хватали всех без разбора и упекали без суда и следствия, Григорий и его подельник осуждены по приговору не внесудебного органа, а районного суда. Между днём совершения им первого преступления и арестом прошло 23 дня, а значит «взяли» не первого попавшегося, а того, кого нужно, проведя необходимые оперативно-разыскные мероприятия. Через два месяца после ареста, то есть после проведённого следствия, состоялся суд. Спустя месяц после приговора, вышестоящий областной суд, как и в правовом, демократическом государстве, вынес определение, оставив первоначальный приговор без изменения. Основными доказательствами по делу было то, что обвиняемые задержаны на месте преступления, а по месту их жительства обнаружены украденные ими ранее вещи.

Отбыв четыре месяца наказания, Григорий совершает сразу несколько преступлений. Наносит ножевое ранение одному из заключённых за то, что последний не сообщил ему о получении на своё имя посылки с продуктами. Путём взлома дверей похищает вещи из бухгалтерии лагеря, каптёрки и сушилки. В том числе из бухгалтерии — женскую одежду. По части 1 статьи 143 УК РСФСР (умышленное телесное повреждение), части 2 статьи 1 Указа от 4 июня 1947 года «Об усилении охраны личной собственности граждан» и по статье 2 Указа «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественно¬го имущества» Григорий подвергнут заключению в ИТЛ сроком на 25 лет с конфискацией имущества и поражением в правах.

Судебная коллегия по делам лагерных судов Верховного суда СССР, рассмотрев кассационную жалобу Григория, снижает ему срок наказания до 10 лет. То есть правовой контроль в тот период всё-таки был.

После года отсидки Григорий пытается бежать из лагеря, используя выход на строительные работы, но сразу же был задержан. Специальный лагерный суд по прошествии 23 дней после задержания приговаривает его по статье 58-14 УК РСФСР (контрреволюционный саботаж) к семи годам лишения свободы без поражения в правах и конфискации имущества, увеличив общий срок наказания до 15 лет.

Буквально через несколько дней после суда Григорий вместе с очередным подельником изготавливают листовки с призывом совершения поджога внутри зоны и на производстве, убийств работников лагеря, организации массовых беспорядков и побегов. Специальный лагерный суд после следствия, которое длилось три месяца, приговаривает Григория к новому сроку по статьям 58-10 (пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или совершению отдельных контрреволюционных преступлений), и 58-11 (организационная деятельность, направленная к подготовке или совершению контрреволюционных преступлений). Однако назначенный срок наказания поглощается предыдущим и в общей сложности не увеличивается. Таким образом, по политическим статьям Григорий страдал от режима параллельно лишениям и невзгодам, которые терпел за кражи и нанесение телесных повреждений.

Я всегда за то, чтобы оценивать исторические события в привязке к обстановке на время их свершения, а не в тех условиях, в которых творит исследователь. В тот период страна только что перенесла тяжёлую войну, восстанавливала разрушенное хозяйство. Ей угрожали атомной бомбой. Начиналась холодная война. И на этом фоне, мне кажется, оценивать призывы к дезорганизации производства иначе, чем это сделал суд, нельзя.

Через полтора года ещё один суд. Военный трибунал войск МВД за взлом камеры хранения лагеря, кражу вещей, продуктов и денег по тому же указу от 4 июня 1947 года приговаривает Григория к новому сроку, определив к отбытию в общей сложности 20 лет лишения свободы. По понятиям той среды, к которой Григорий принадлежал, его действия называются «крысятничество» и жёстко караются даже самой средой.

Казалось бы, откуда такая стойкая клептомания? В деле находим несколько рапортов сотрудников охраны о том, что Григорий был неоднократно замечен при игре в карты на деньги. Надо полагать, как нередко случается в таких ситуациях, на его совести были и другие, не выявленные, преступления. Не следует исключать и жертвы. Ведь мы знаем, что заключённые такого склада могли поставить «на кон» и жизнь другого человека, и лишить жизни за карточные долги. Согласно характеристике, Григорий являлся «злостным нарушителем дисциплины», «примыкает к группе бандитствующего элемента», «по окраске бандит». Неоднократно за нарушение режима водворялся в штрафной изолятор. В результате вместо общего ему был назначен строгий режим содержания.

С последнего приговора начинается колымская страница биографии нашего героя. Казалось бы, по его прибытию на «полюс лютости» должна наступить трагическая развязка, завершающаяся насильственной смертью, тяжёлой болезнью или увечьем. Ан нет!

Один из первых документов этой страницы биографии Григория — это определение Магаданского областного суда, который переквалифицирует ранее вменённую ему статью 58-14 (контрреволюционный саботаж) на статью 82 часть I УК РСФСР (побег из места лишения свободы) со сроком наказания в 3 года. Срок поглощается более ранними приговорами.

И это не первое свидетельство ошибочности определения классика и того, что «полюс лютости» должен располагаться значительно западнее, там, где писались «незаконные» законы, выносились приговоры и выдавалась «путёвка на Колыму».

По Указу от 27 марта 1953 года «Об амнистии» срок наказания Григорию сокращается на¬половину с применением ссылки в отдалённые районы на 5 лет.

В пору массового пересмотра уголовных дел Верховный суд СССР отменяет приговор Специального лагерного суда, по которому Григорий был осужден по статьям 58-10 и 58¬11, и прекращает уголовное дело по этим статьям «за отсутствием состава преступления». Магаданский областной суд, несмотря на отрицательную характеристику Григория, подписанную четырьмя должностными лицами лагеря, освобождает его «за примерное поведение» от остаточного отбытия тех наказаний, по которым он реабилитации не подлежит.

Необходимо пояснить, что пострепрессионный период в истории правоохранительных органов отмечен иной крайностью — уклоном на воспитательный процесс с потенциальными преступниками. Даже с убийцами и насильниками предписывалось вести разъяснительную работу. А тех из этой категории, кому можно было верить, даже отпускали из-под стражи. К этому же периоду относится съёмка пропагандистского советского фильма «Верьте мне, люди!» с К. Лавровым в главной роли. В дальнейшем обозначенный подход был подвергнут критике.

За всё время существования ГУЛАГа максимальное число заключённых (2 561 тыс. чел.) падает на 1950 год (Социологические исследования. 1991. № 6. С. 10). Численность осуждённых за контрреволюционные преступления в том же году составляла 579 тыс. (История СССР. 1991. № 5. С. 152). Легко подсчитать, что, согласно этой статистике, около трёх четвертей всех содержавшихся в лагерях составляли осуждённые не по «политическим» статьям. При этом также надо учесть, что среди осуждённых за контрреволюционные преступления определённую долю составляли пособники фашистов, включая бандеровцев.

В своё время на ручье Нехай мыл золото авторитетный сиделец, известный в своём кругу под кличкой «Васька-Цыган». Он рассказывал, что в их лагере было семнадцать бараков. В шестнадцати жили уголовники, и только половину семнадцатого занимали политические.

В г. Качканаре Свердловской области мне пришлось разговаривать с одним из сидельцев — Кириловым Леонидом Сергеевичем. Он прошёл много лагерей, почти всю Сибирь. Узнав, что я из Магадана, он сказал: «На Магадане можно было сидеть. Там хорошие лагеря», имея в виду и режим, и отношение охраны. И это о «полюсе лютости»! Между заключёнными и охранниками наблюдалось некое сближение по сравнению с другими регионами, похожее на так называемый «стокгольмский синдром». И это объяснимо — и те, и другие находились в одинаковых суровых климатических условиях и удалённости. А трудности, как известно, вместе переносить легче.

Несомненно, о политических мы знаем больше — о них и ими больше написано, поскольку это более образованная, творческая и склонная к творчеству категория людей.

Сложно сказать, в какой категории посчитали Григория, политических или уголовников, он, судя по вменённым ему статьям УК, подходит и к той, и к другой, что может любого ввести в заблуждение. А от сотрудников службы исполнения наказаний очень часто приходится слышать фразу: «Послушать зэков, так все сидят не по делу».

Что касается стихов Григория, я бы их к поэзии не отнёс. Если бы он не относился к «отбывшим», то, наверное, и не смог обратить на себя внимание. Но о его творчестве в деле никаких данных нет. Разве что грамотно написанные жалобы, да фраза из характеристик: «в культурно-массовой работе участия не принимает».

Среди наших руководителей сейчас популярна фраза: «Надо вскрывать всю правду, какой бы она страшной (жестокой, неудобной) ни была». Но часто эту фразу, не без доли лукавства, употребляют только в отношении одной стороны правды.

Я тоже сказал правду. Но могу предположить, что кое-кому она может показаться неудобной.

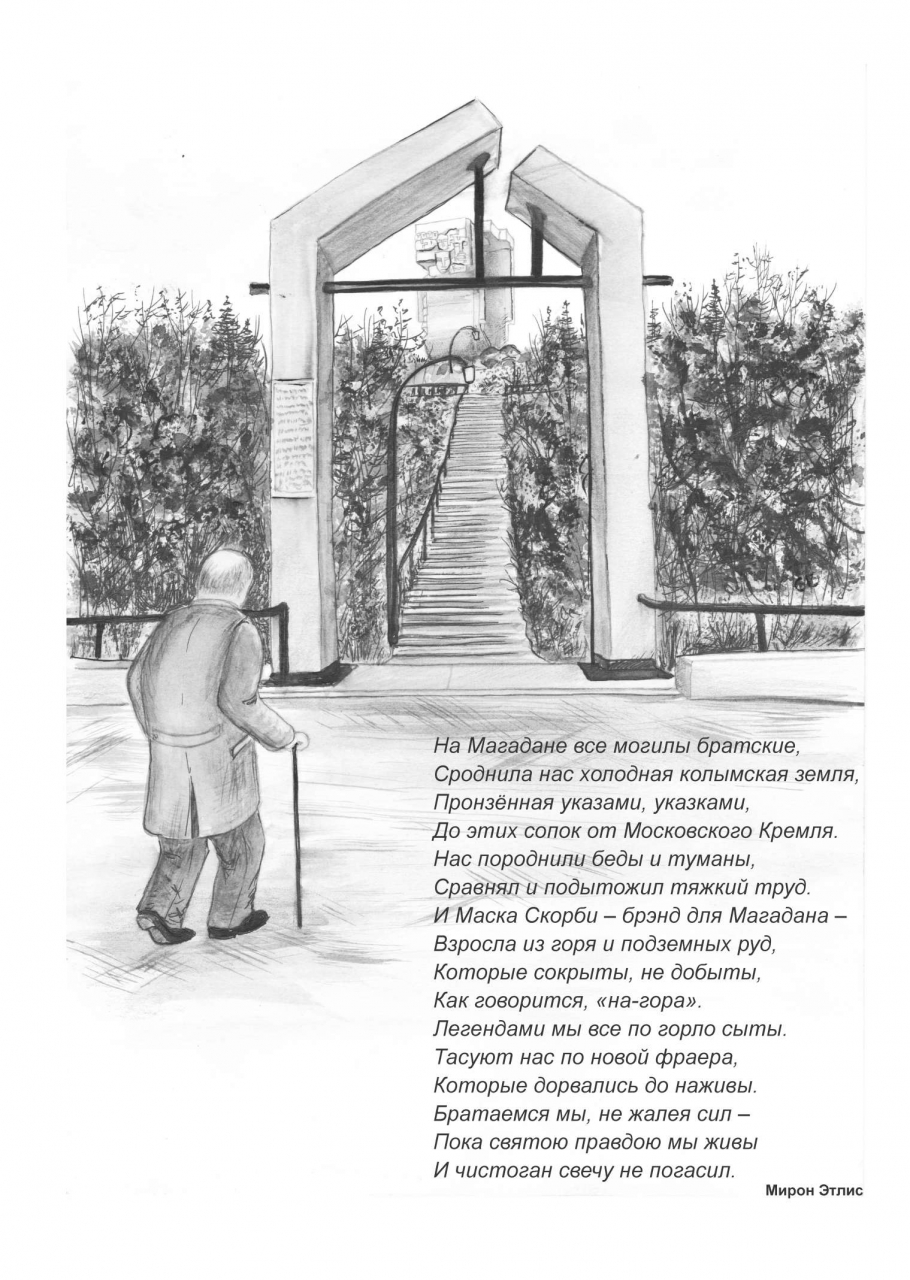

Что касается памятников, мне кажется, Колыма нуждается в увековечивании не только скорби, а труда. Подневольного труда заключённых, и политических, и уголовников, благодаря которым и был освоен этот суровый регион. Мы же пока берём от прошлого только отрицательное, в основном рушим и отказываемся от того, что было построено, в том числе «на костях». А это даже кощунственно по отношению к памяти тех, кто вложил свою жизнь и здоровье в эту землю.

Вместо эпилога:

Он правде заглянул в лицо и ужаснулся:

У правды почему-то не было лица…

Смущённый взор как в бездну окунулся,

У этой бездны не было конца,

И также не было законного начала

И отблеска в неё нырнувших глаз,

Которых пустота не замечала,

А только отражала напоказ.

И было безнадёжным зазеркалье —

Убежище для множества Алис —

Мерцая перламутром или сталью,

Соединяя болью верх и низ.

Такая правда только ослепляла,

Куда-то за собой, в себя звала,

Опутывая паутиной и печалью…

Такие вот, правдивые, дела.

М.М. Этлис, 10.03.08 г.