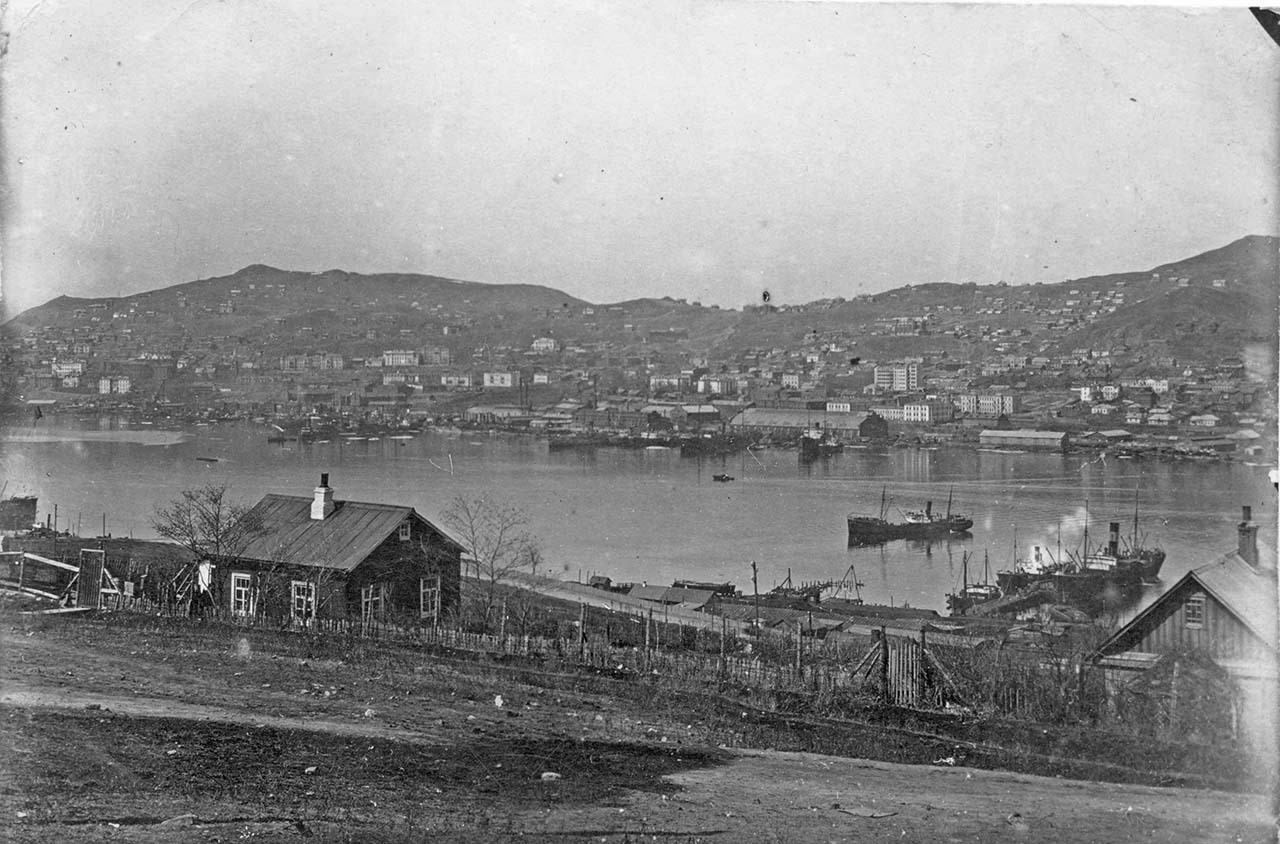

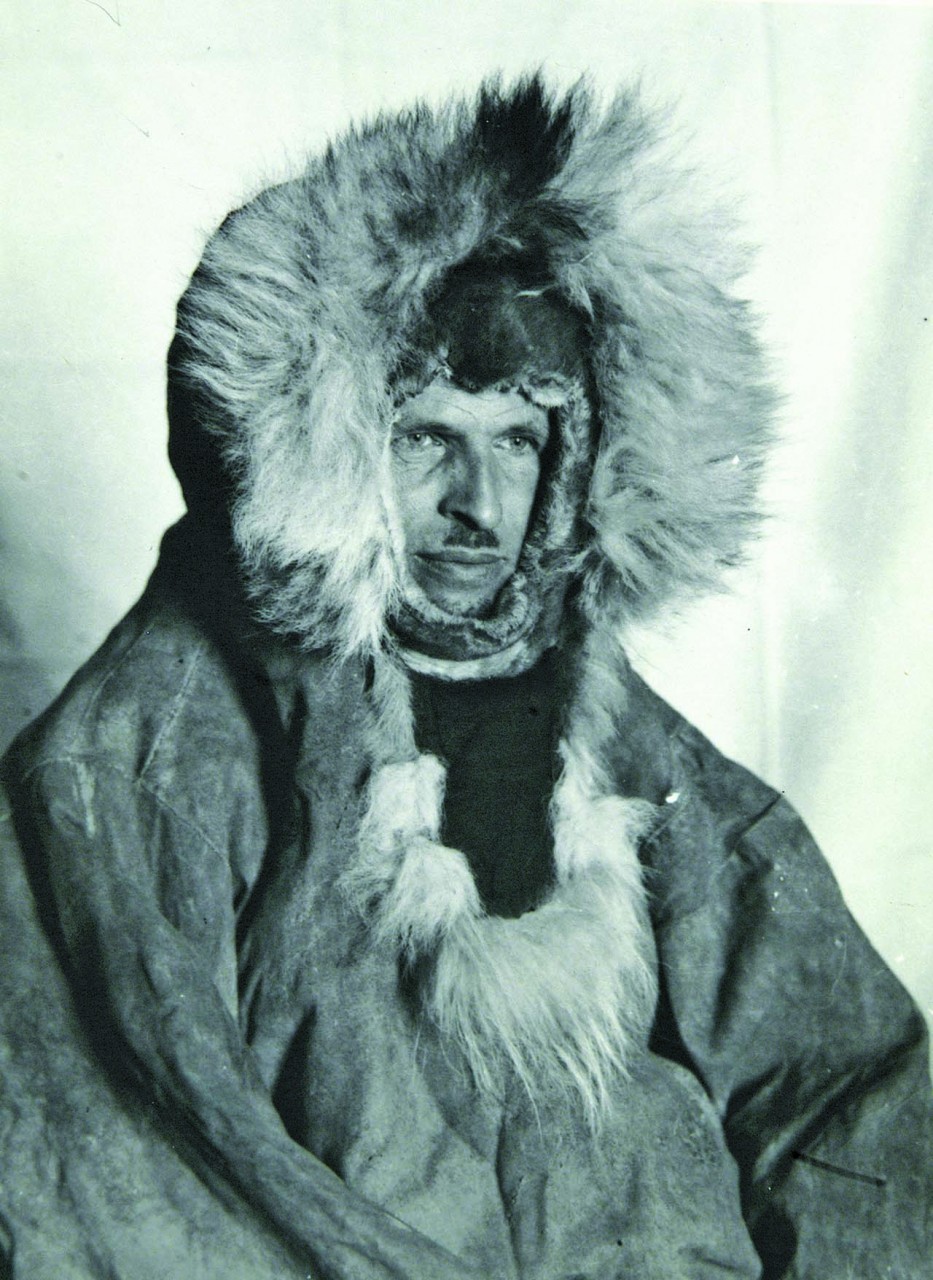

Владивосток. Начало 30-х годов.

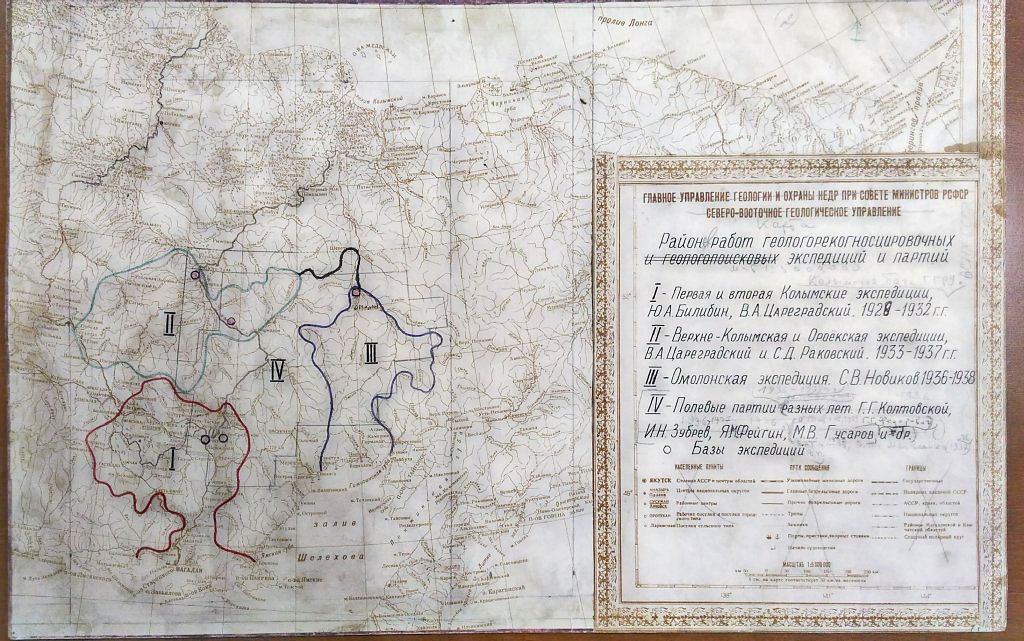

В 1930 году я присоединился к экспедиции на Колыму. Возглавляли её Раковский, Билибин и Цареградский. Укомплектована она была опытными геологами, топографами, геодезистами, горными инженерами и рабочими, которые уже не один раз проходили северными таёжными тропами. В основном это были алданцы, бодайбинцы и представители других таёжных приисковых районов.

До поступления в экспедицию я тоже проработал два года в экспедиции на Алдане.

20 июня 1930 года, фрахтованным пароходом «Кацу-Мара» мы выехали из Владивостока и прибыли в Магадан 2 июля.

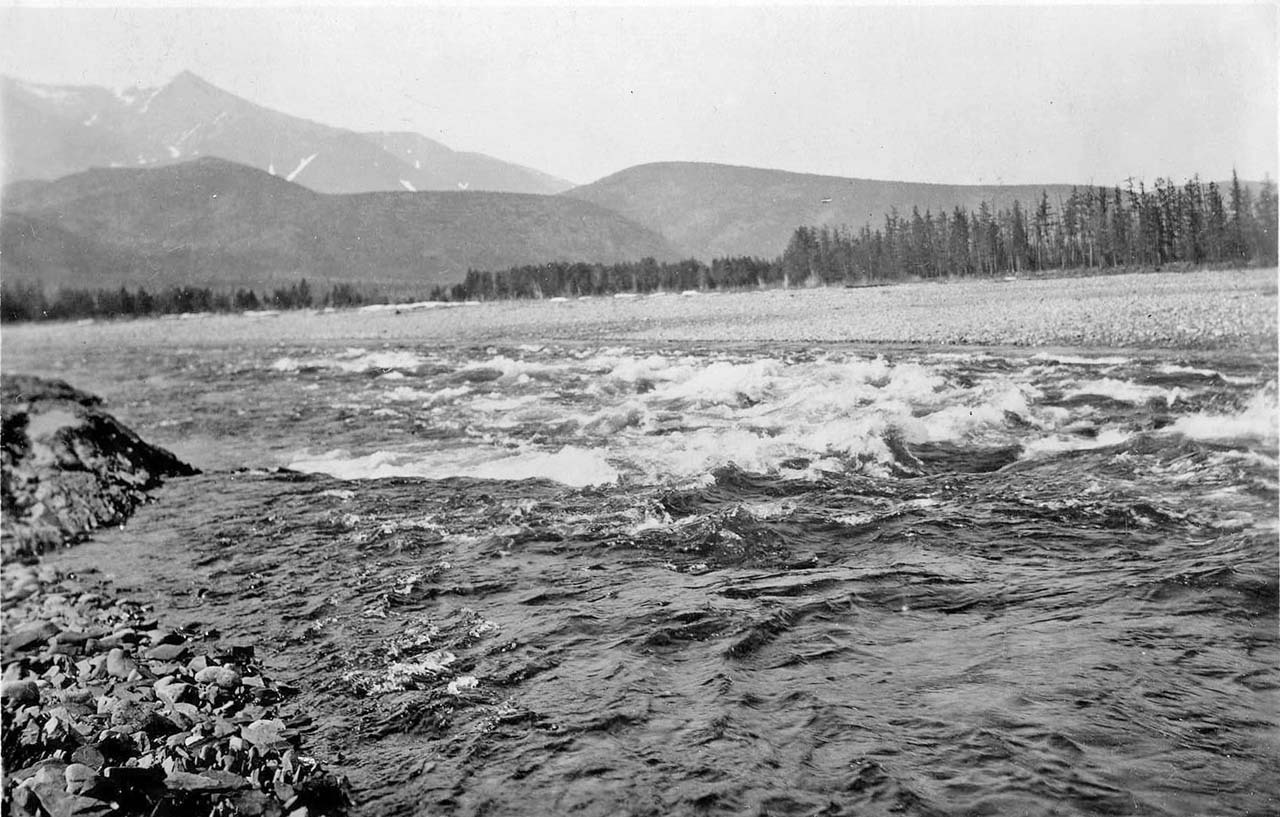

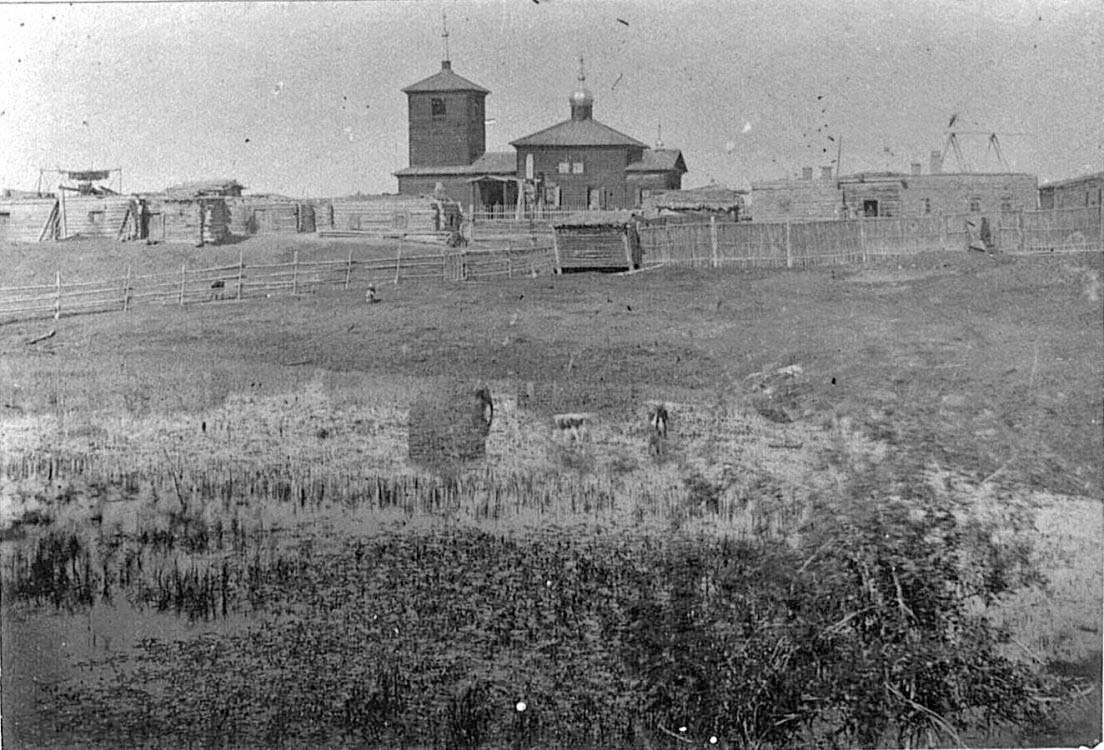

Посёлок Нагаево. 30-е годы ХХ-го века.

Что представлял собой Магадан в 1930 году? Несколько деревянных домиков, где жили сотрудники небольшого погранотряда. Склад для продуктов, принадлежащий акционерному Камчатскому обществу, которое снабжало два небольших — прииска Утиный и Среднекан. Обслуживали эти склады несколько человек. Других общественных и промышленных предприятий не было.

Самым большим торговым центром в то время был посёлок Ола, на реке Ола в сорока километрах от Магадана. Преимущественно на Оле жили камчадалы и русские. Основное занятие — рыболовство и охота на морского зверя, но были и охотники, которые промышляли в тайге. Ведало всем этим также акционерное Камчатское общество.

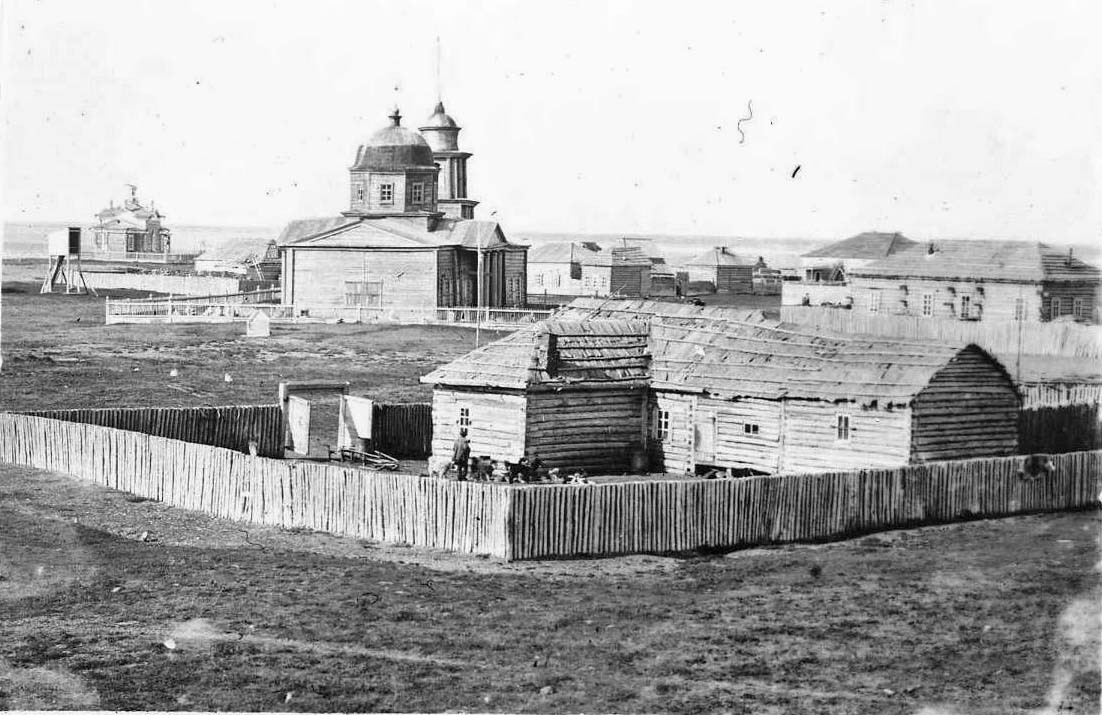

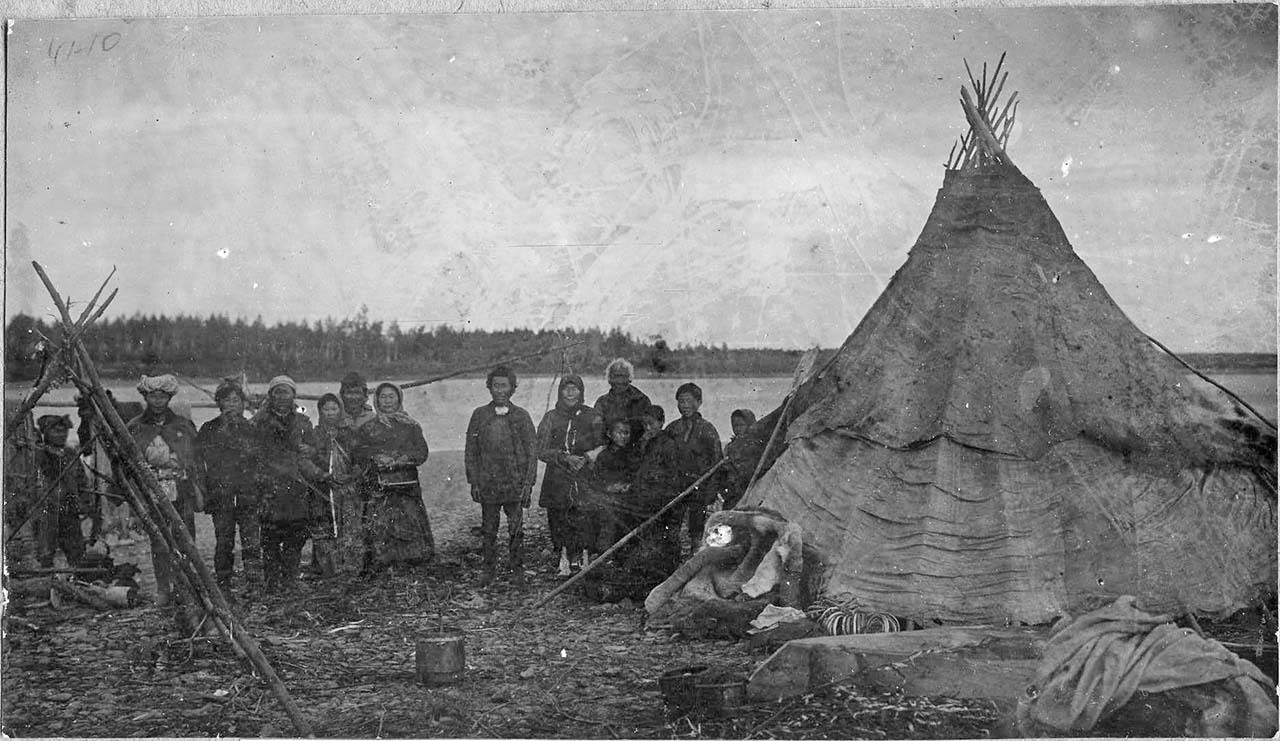

Общий вид селения Ола, 1932 год.

Руководство экспедиции получило с приисков извещение, чтобы до начала подхода зимнего транспорта людей в тайгу не посылали, так как запас продовольствия на приисках был очень ограничен. Прииска находились от Магадана на расстоянии более пятиста километров, а транспорт был только олений, других способов доставки не было. Но в нашей экспедиции было восемьдесят монгольских лошадей, привезённых с собой на пароходе и мы решили послать небольшую партию людей для разведки.

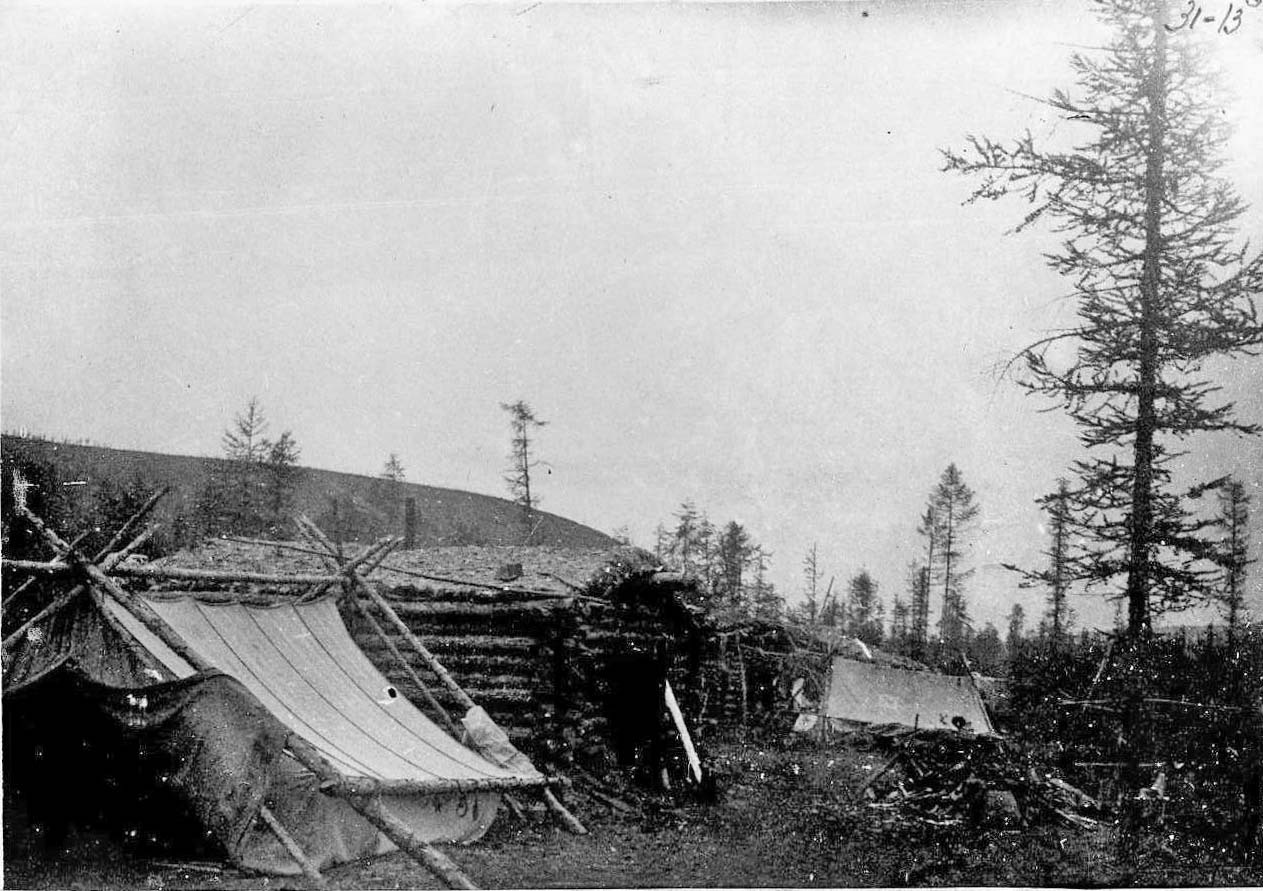

Весь коллектив был собран из людей с большим опытом таёжной жизни. Несмотря на полное сохранение оклада, никто не хотел оставаться в Магадане, зная все трудности летнего пути: на маршруте не было никаких якутских посёлков и зимовий, впереди были только болота и реки, которые нужно было переходить вброд.

Лошадей нагрузили палатками, продуктами, запасной обувью и одеждой и необходимым инструментом, а именно: кайлами, лопатами, топорами, пилами и т.д. Всё было рассчитано до последнего гвоздя и иголки, с собой не брали ничего лишнего.

Знали, что в это время года болота оттаивают и переходить через них очень опасно. Местами необходимо было не переходить, а переползать, перетаскивая груз по несколько раз, а лошадей вытаскивать на верёвках.

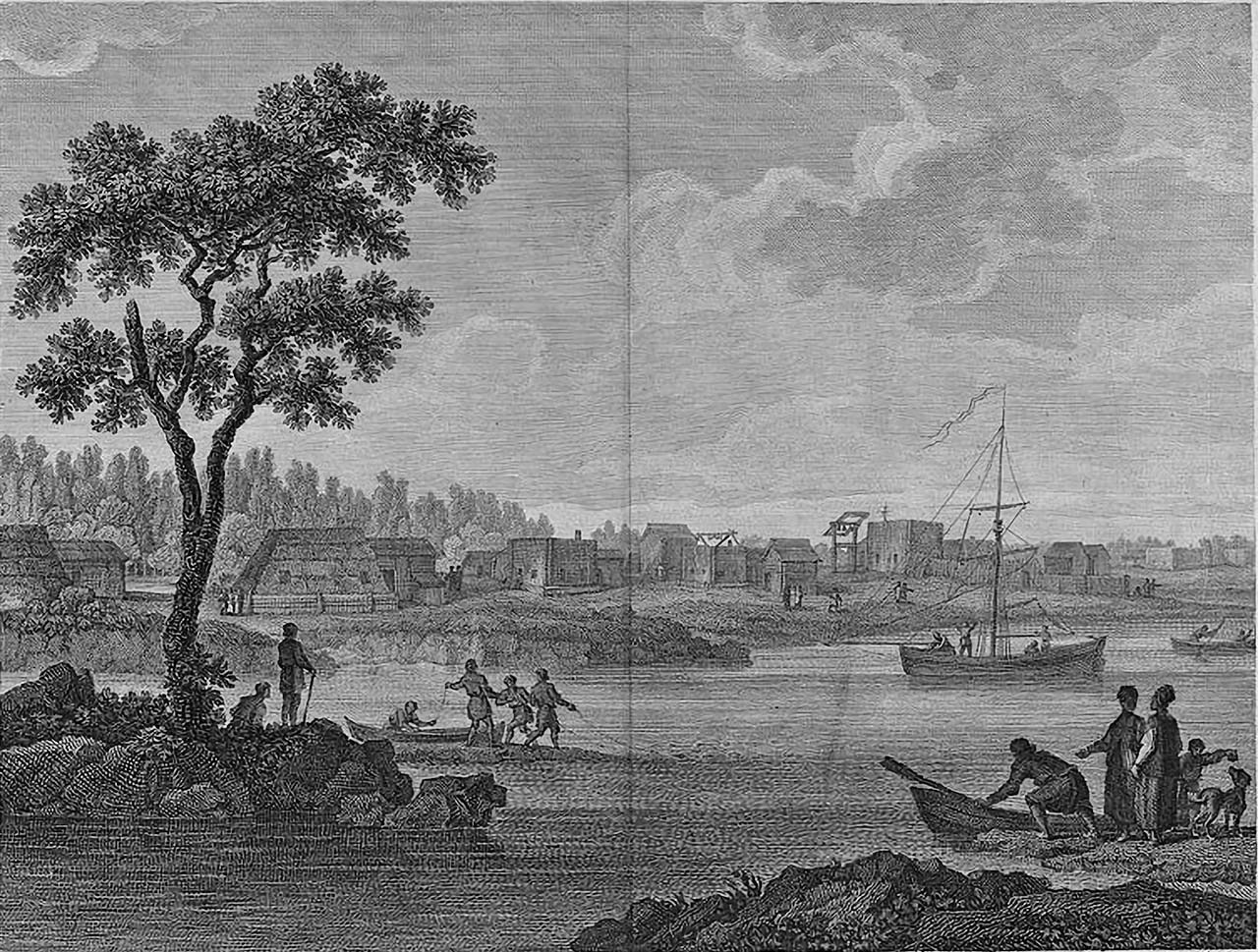

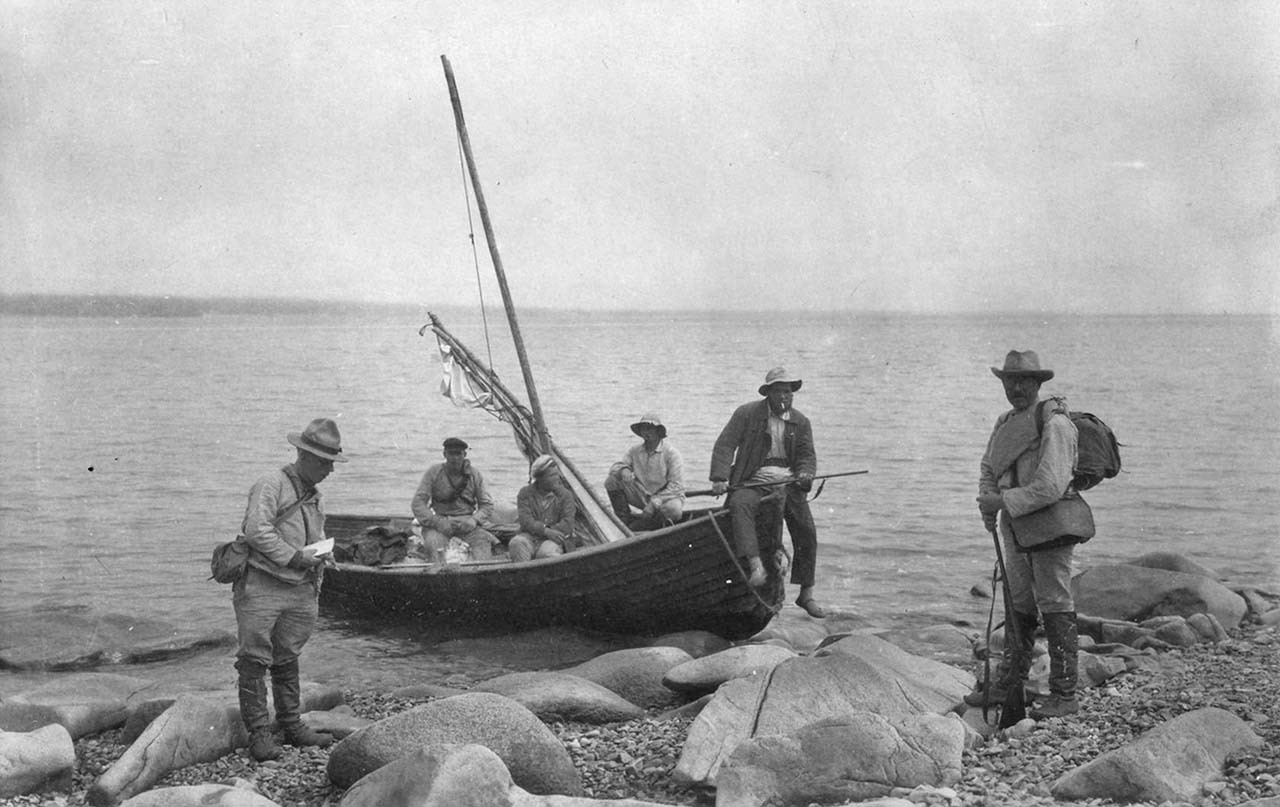

Нам было известно, что на реке Бахапче придётся лошадей оставить, построить небольшие корбоза и далее плыть по порожистой и очень капризной реке до реки Колымы. И всё-таки люди не хотели оставаться в Магадане и ожидать зимнего транспорта, все рвались в тайгу.

Река Бахапча. Порог «Два медведя». 1932 год.

Было решено бросить жребий, кому идти, предстояло из 84 человек отобрать 40. В число счастливчиков по жребию попал и я, мне предстояло работать в первом походе на Колыму шурфовщиком по разведке. Только одна женщина попала к нам без жребия и закончилось это трагически.

В нашу партию попали Шестерин и его жена, которую мы звали тётя Надя. Она заявила, что они с мужем отходили по тайге более двадцати лет, прошли бодайбинские, алданские и зейские тайги, и всегда вместе с мужем, была в пути помощником и спутником.

Нам дали проводника с Олы, якута Виноградова Василия, который знал эту тропу.