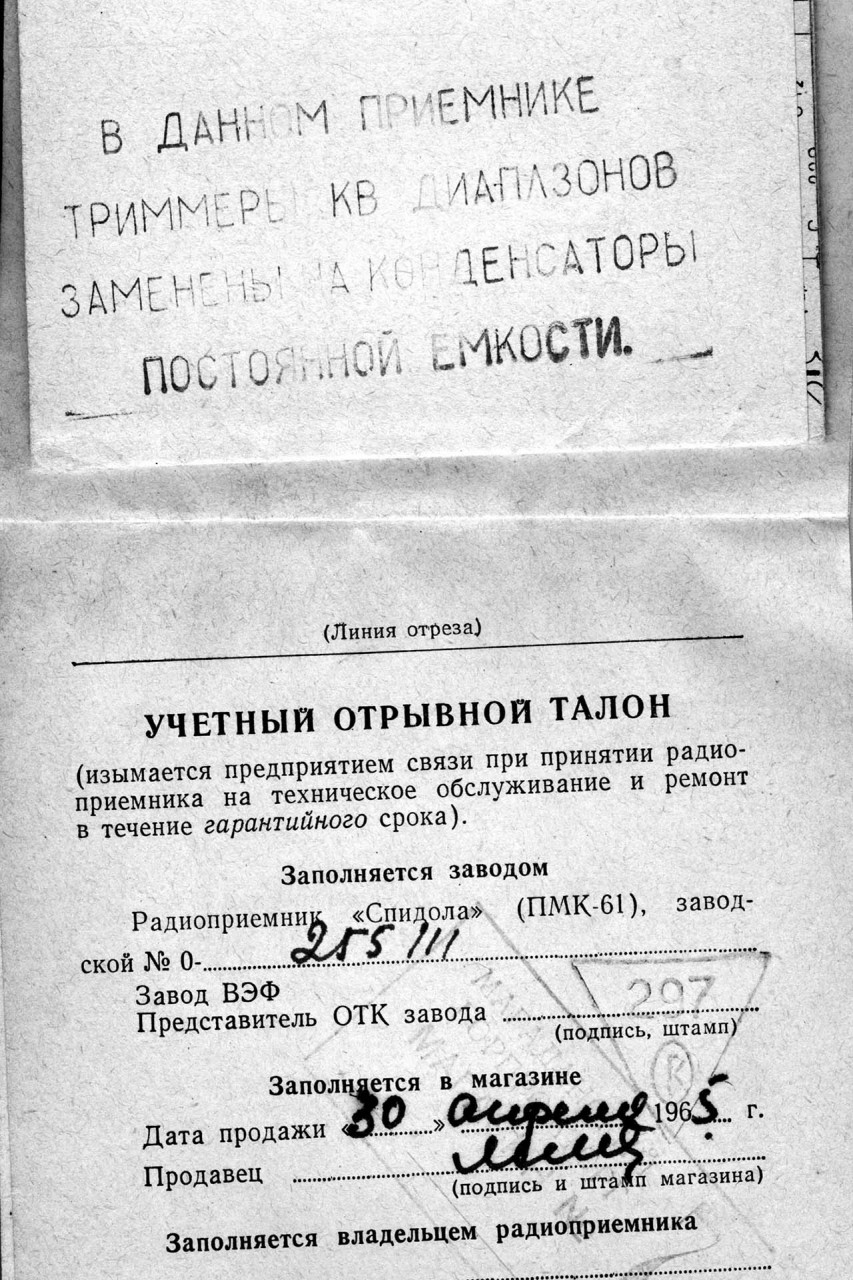

Талон на радиоприемник «Спидола». Из архива Сергея Кочнева.

Радиоприёмник «Спидола» государственного электротехнического завода ВЭФ, гор. Рига, производства 1965 года, был снабжён следующим комментарием к принципиальной схеме: «В данном приёмнике триммеры КВ диапазонов заменены на конденсаторы постоянной ёмкости».

Что может означать этот краткий комментарий, впечатанный синим штампом и уже мало различимый от времени?

Для специалиста в радиотехнике это понятно, как яичница: приёмник может принимать радиоволны только определённых частот и не ловит другие диапазоны.

Таким образом были переделаны сотни, если не тысячи «Спидол», поступивших в качестве поощрений чукотским оленеводам, рыболовам, охотникам и старателям в середине шестидесятых годов атомного века.

То есть изначально поступили они нормальные, в настоящем, так сказать, виде, с триммерами, извиняюсь за научное слово.

И стало это началом великой смуты.

Ибо чукотские оленеводы и старатели, крутя ручки настройки коротких волн, очень даже запросто ловили волнующие сердце и бередящие разум передачи запредельных радиостанций, расположенных в непосредственной близости от границ великого государства.

Если кто из читателей подзабыл школьный курс географии, то взглянув на глобус или карту полушарий, очень быстро сообразит, что запредельные радиостанции располагались просто совсем рядом, в той самой Америке, что находится как раз за Беринговым проливом, и из великой державы до неё зимой на нартах, в хорошую погоду по льду запросто можно было домчаться за один переход.

Домчаться-то можно бы, да граница мешает. Зорко охраняют ту границу недремлющие стражи, и чуть какое нарушение заприметят, так могут и огонь открыть из всех калибров, сначала предупредительный, а потом, если нарушение продолжает злостно происходить, то и на поражение.

Так что оленеводы и охотники чукотские вместе с рыболовами и старателями, у многих из которых, кстати, родственники ближние и дальние именно за проливом этим Беринговым и проживали, долгие-долгие годы были отрезаны от них и знать не знали, что там за проливом творится в этой самой растреклятой буржуйской Америке.

Но вот покрутили ручки настройки и узнали такое, от чего вмиг покоя лишились. Оказалось, что родственнички-то живут себе припеваючи, и вовсе не желают менять постылое капиталистическое житьё-бытьё на социалистический рай великого государства, в котором, как неожиданно выяснилось, далеко не всё было гладко да красиво. А было в нём, как в передачах тех популярно объяснили им, просто-таки жутко-кошмарно.

Тут надо внести небольшую ясность. Шестидесятые годы, о которых сейчас я веду речь, как известно, были годами страшного противостояния двух государств-монстров: СССР и Америки. Называлось это между прочим «холодная война», но иногда у граждан обоих государств складывалось ощущение, что из холодной эта война очень просто может стать горячей, настоящей.

Подогревали это ощущение и газеты, и радио, и недавно появившееся телевидение. Поносили они противника нещадно, рассказывая об ужасах и беззакониях настолько чудовищных, что казалось пытки средневековой инквизиции были просто детскими игрушками. Впрочем, всё это общеизвестно.

А вот что известно мало, или совсем не известно. Чукчи — это очень гордый, очень свободолюбивый народ, народ прекрасных мастеров-художников, косторезов, народ великих воинов, народ поэтов и сказителей. Сами себя они называют луораветлан, что означает «настоящие люди».

Это только в анекдотах чукчи наивные, простоватые, бесхитростные, недалёкие. А вот знаете ли вы, что когда-то давно, когда сопки были высокими горами, а стланик был могучим лесом, покорили чукчи практически все враждебные им племена благодаря воинской смекалке и беззаветной храбрости. Встречаясь с врагом, выстраивались они в боевую шеренгу, в первых рядах которой были необычайно меткие лучники. Меткость эту пронесли лучшие охотники через века и передали свои потомкам, как завет предков. Недаром и сейчас, чтобы не испортить шкурку пушного зверя, бьют его чукчи в глаз за сотню метров.

Да вот, послушайте.

Жил да был в незапамятные времена Нуртутэгийн. Кочевал по тундре, выпасал оленей. Стойбище Нуртутэгийна, однако, большое было. Очень большое. Много оленей было у Нуртутэгийна.

Большие праздники устраивались в стойбище, собирались луораветлане не только из окрестных стойбищ, даже из-за моря приезжали гости на быстрых своих упряжках. Зверя привозили, угощения привозили, девушек привозили, чтобы жениха достойного сыскать, юношей привозили, чтобы найти невесту.

Хорошо, однако, было на этих праздниках. Шаманы камлали, призывая удачу, лечили недуги. Много жертв богам приносилось. Очень боги были сыты. Шибко хорошо им было, и потому, однако, хорошо помогали боги Нуртутэгийну.

Лихие каюры состязались на праздниках, борцы, лучники. Пелись долгие песни. Старики рассказывали о подвигах отцов и дедов, учили молодых, советы давали.

Все вместе много и вкусно кушали, ой, как вкусно, однако, кушали, как много! Так шибко много кушали, что потом долго лежали в ярангах, потому что танцевать не могли.

Танцевали, однако, потом шибко хорошо. Громко звучали бубны. Так громко они звучали, что слышали их все сопки, все звери и птицы. И радовались все, кто слышал бубны потому, что хорошо, однако, становилось на душе у каждого. Хорошие, однако, праздники у Нуртутэгийна.

Только шаман соседнего племени, что кочевало в двух днях пути к северной звезде, не радовался, слыша, как пели бубны. Зависть и злоба поселились в его сердце оттого, что не было у него столько оленей, что не устраивал он таких хороших праздников, и не к нему приезжали на быстрых нартах гости из-за моря.

Стал камлать шаман, созывать злых духов и сеять в сердцах соплеменников своих такую же зависть и злобу. Камлал долго, однако. Жертвы кровавые приносил.

И посеял шаман зависть и злобу.

И выросла зависть,

И закипела злоба.

И пошёл народ войной на народ.

Нуртутэгийн, однако, не только оленей выпасал, но и воин был искусный. Когда подошли враги к стойбищу, то собрал он большой отряд, много луораветлан пришло и примчалось на быстрых упряжках, много искусных воинов собралось.

И стали темны окрестные сопки от сонма врагов.

И позвал Нуртутэгийн в круг воинов своих,

и круг сделался широк.

И охватил воинов круг и оленей,

и детей малых, и стариков,

и яранги, и весь скарб…

Всё стойбище охватил круг воинов

и сокрыл собою.

Ближе всех к врагу поставил Нуртутэгийн

лучников,

и лучники стояли.

И зазвенели и запели бубны в стойбище,

прося у богов победы.

И застучали и загремели бубны врагов,

призывая к битве.

И началась битва.

И потекли враги, как будто сами сопки двинулись,

и засыпали луораветлан стрелами.

И отвечали стрелами лучники,

и сокрыли стрелы солнце,

и сделалась на небе, как ночь от стрел,

и поразили стрелы многих врагов.

Но не убывало врагов,

и они поразили многих воинов Нуртутэгийна.

И отступили лучники

и сокрылись за частоколом из копий,

и копьеносцы разили врагов,

но не убывало врагов, будто рождали их сопки.

И пели бубны в стойбище Нуртутэгийна

то радостно, празднуя малый успех,

то горестно, отмечая большие потери.

Редели ряды луораветлан,

но и ряды врагов редели.

Многие нашли свой славный конец в этой битве

и с честью ушли по дороге предков.

И увидели враги, что стало мало луораветлан,

И стало радостно врагам,

победный стук своих бубнов слышали они уже.

И потекли враги на луораветлан,

и окружили,

и отбросили копья враги,

и достали ножи,

и хотели резать ножами…

Но взметнулась к небу песня бубнов

стойбища Нуртутэгийна,

и взлетели над врагами луораветлане,

и парили над врагами, как на крыльях птицы,

и разили врагов, паря над ними.

Пролетев же над врагами,

встали на ноги за сонмищем их

и разили врагов со спины.

И устрашились враги смертным страхом,

и возопили зверьим смертным криком,

видя, что летают луораветлане,

как на крыльях птицы,

и разят, летая.

И пали ниц враги и разбежались в страхе,

и побросали они бубны свои,

и оружие своё побросали враги.

И луораветлане победу свою

над врагами

помнят вовеки

и помнят луораветлане

летающих воинов своих.

Долгое время легенда о летающих чукчах оставалась только легендой. Как же могут люди летать? Но оказалось, что не легенда это вовсе, так всё и было. А взлетали воины, раскачавшись, как на батутах, на длинных копьях, которые держали другие воины.

Тайна изготовления этих копий-батутов предавалась от отца к сыну, и непосвящённому узнать её было невозможно. Эти особые копья-батуты были необычайно дорогими, их нельзя было ни купить, ни обменять ни на какую ценность. Но их можно было… вырастить. Да-да, вырастить. Уходило на это, конечно, немало лет, и делалось это, в общих словах, так.

Найдя в укромном месте молодой побег берёзы, воин слегка закручивал его и фиксировал в таком положении, обвязав кожаными ремешками. Каждый день, подходя к побегу, воин закручивал его ещё немного, и так продолжалось несколько лет. В результате этих усилий вырастало идеально прямое, равномерно скрученное по всей длине, необыкновенно прочное и гибкое деревце. Из этого деревца и изготавливалось упругое копьё, которое подбрасывало раскачавшегося на нём человека так, как подбрасывают современные батуты. Впрочем, всё это, как говорил поэт, «преданья старины глубокой».

А вот недавние исторические документы свидетельствуют, что чукчи — единственный народ, из населявших крайние восточные земли Русской империи, который никогда не платил ясак русскому царю.

Знакомство с русскими пришельцами только укрепило самость этого гордого народа. А что эту самость почти «на нет» свело? Конечно же водка.

Но вернёмся в наше время. Однако, посиживая в яранге, посасывая трубку, потягивая водку да покручивая приёмника ручку, понял вдруг чукча, что не чукча он, а луораветлан. И дух Нуртутэгийна проснулся в нём и вывел из яранги, и в руки дал винтовку…

«…о событиях на Чукотке, произошедших в тот же год, что и восстание при Вундед-Ни, вообще никому ничего не известно. Я сам узнал о них совершенно случайно: один мой знакомый хвастался тем, что сам участвовал в них. Он говорил, что поселок восставших чукчей был полностью стерт. Может быть, он преувеличивает, но у меня нет возможности это проверить…» — писал в своём произведении «Российский вестерн» Виктор Крекер.

И я повторю за ним. Случилось великое брожение умов в середине 60-х.

И вышли луораветлане из яранг своих

и хотели знать правду

и винтовками своими

готовы были за правду биться…

Когда особая дивизия Дальневосточной военного округа на нескольких кораблях прибыла на Колыму, то всё стало понятно очень быстро. Где хорошо живут коренные народы, а где не хорошо — это вопрос, решаемый однозначно: у них — нехорошо, у нас — совсем другое дело.

И гордые луораветлане снова стали чукчами, и пили много воды огненной, и, вероятно от влияния воды этой, отдали кому надо приёмники свои. И эти приёмники, чтобы не ловили больше голоса вражеские, Василий, работая к тому времени в ДРТСе, что означало: «дирекция радио-трансляционных сетей», согласно комментарию к принципиальной схеме, переделывал, вынимая главное содержание и вставляя нужное.

Впрочем, не об этой маленькой даже не войне, а «войнушке» собирался я поведать.

В 41-м году вся Колыма сотрясалась от немалых передряг.

В лагерях был сосредоточен цвет армейской науки, вся военная элита, все специалисты самого высокого класса, в том числе и Василий. Не признать его водителем танка высочайшей квалификации, преподавателем танкового вождения и материальной части и просто шофёром экстра-класса было бы полнейшей глупостью.

Чувствуя свою несомненную нужность Родине в годину суровых испытаний, многократно Василий подавал рапорты с просьбой отправить его в действующую армию на фронт, где бы он мог искупить кровью. И многократно рапорты оставались без ответа.

В то же самое время Михайло снова месил фронтовую грязь, и снова недолго. Видно не судьба ему была противостоять германской империи ни в 15-м году, ни в 41-м. Так что снова оказался он в плену вместе со всей киевской номер-не-знаю-какой дивизией.

Тут я должен сказать, что в самом начале войны немцы вели себя и с пленными, и с мирным населением вовсе не с такой жестокостью, как после начала волны всеобщего партизанского движения и первых значимых побед Красной армии.

Построив силами самих пленных некое подобие концентрационного лагеря под Киевом, оккупанты создали в нём вполне сносные условия. Там была столовая, была баня, был даже лазарет. Заключённых (пленных) вовсе не изнуряли каторжными работами, а выводили на прогулку по три раза в день. Даже писали письма их семьям при той или иной надобности.

Не верите?!

Вот оно лежит передо мною на почти истлевшей бумаге написанное. Ни слов, ни даже отдельных букв уже почти не разобрать, выцвели чернила за многие годы, но я и так знаю, о чём пишется в этом письме казённым языком.

«Сообщаем, что заболел (дальше, кажется, было по латыни, поэтому ни прочитать, ни тем более перевести невозможно) Ваш муж, пленный красноармеец Бублей Михаил Михайлович». (Вероятно, нашивки младшего офицерского чина, уж не знаю, какие они были, Михайло сорвал при пленении, так делали почти все, ибо с офицера больше спроса, чем с рядового.)

А дальнейшее содержание сводилось к следующему —так как больной пленный красноармеец нам нафиг не нужен, и лечить мы его за наши кровные рейхсмарки не обязаны, то, уважаемая «жена пленного красноармейца Бублей Матрёна Ивановна» забирайте его скорее с наших глаз долой и делайте дальше с ним что хотите.

Такие вот курбеты случались в начале войны. Дальше шло полное наименование лагеря концентрационного, почтовый и так сказать физический адрес, то есть, как доехать или как пройти.

Вот такое вот письмо получила Матрёна Ивановна месяца через три после оккупации Чернигова фашистами. Испугалась Матрёна страшно, так испугалась, что никуда, ни в какой лагерь не поехала!

«Свят! Свят! Свят! Упаси боже!»

И военной администрации лагеря, которая боялась всяких-разных эпидемий пуще страшного суда, ничего не оставалось, как просто вытолкнуть больного красноармейца Бублея Михаила Михайловича за ворота и отправить самоходом до дому до хаты.

И не добрался до дома

больной красноармеец

Бублей Михаил Михайлович,

и так никто и не знает,

где нашёл он упокоение своё,

и где могила его,

и есть ли она?…

Дорогой мой дедушка, прости, что не в моей власти и возможностях навестить твой последний приют и хотя бы горсть земли или цветок полевой принести к нему. Не видел я тебя никогда, как и ты меня не успел увидеть. Одна твоя была фотокарточка на старинном толстом картонном основании, но и та сгинула в вихрях времени. Но жив ты в моей памяти и жив будешь, потому что любовь моя к тебе неистощима.

Много, ох, много написано про Великую войну, много снято хороших и не очень кинофильмов. Только вот если не тронула она тебя лично, не прошлась катком по душе, то всё это далёкое сейчас кажется уже прекрасным героическим мифом, сказкой, в которой добро всегда побеждает зло…

В начале, помните, деда Андрея, борода лопатой, что курил, сидя на завалинке? Всю его семью, всех шестерых детишек и жену заперли фашисты в хате и сожгли живьём. За то, что Андрей в партизаны подался. Сволочь какая-то донесла.

Как узнала про это Матрёна, аж затряслась от горя и страха, запричитала, зарыдала, родные же, кровинка… Повалилась в хате на пол, как параличом разбитая, думали, что не встанет… Встала через трое суток и первое, что сделала, пошла в Чернигов в церковь и почти сутки ещё молилась. Потом, вернувшись домой, собрала всё, что казалось ей ценного — все документы, фотокарточки, накопления кой-какие, что ещё до революции были сделаны — всё-всё-всё. Сложила в большую кринку, залила воском и ночью кринку закопала в саду под яблонькой.

«Такее наше делечко. Да юсё, да юсё».

Бог знает, это ли спасло Матрёну, молитва ли, к нему обращённая, только за всю оккупацию немцы её не тронули.

Про закопанную Матрёной под яблонькой кринку и семейные сбережения рассказ ещё будет впереди, а пока всю войну ждала Матрёна мужа, слушала каждый день радио по большой чёрной картонной тарелке, что висела на столбе сразу за забором.

Сначала передавала эта тарелка победные немецкие марши да всякое враньё со страшным иноземным акцентом, затем этот акцент сменился низким приятным мужским голосом, который с воодушевлением сообщал о близкой победе. Радовалась в душе Матрёна, победа, это значит, что скоро придёт Михайло.

Вот она и Победа. Ликовали все, даже кажется, что звери и птицы, деревья и трава, вода в Десне, и та как-то по-особенному сверкала…

А мужа Матрёна так и не дождалась. Лет через десять только вернулся однополчанин Михайлы из лагерей, уже советских, что под Архангельском, и поведал, как выгнали немцы из своего лагеря больного товарища. Страшно он кашлял и был так слаб, что долго-долго сидел на травке у ворот, до самой темноты сидел, а когда утром всех построили на плацу, его уже не было…

Впрочем, Победу все встретили по-своему.

Анастасия у госпиталя среди раненых. Из архива Сергея Кочнева.

В далёком уральском тыловом госпитале в городе Губаха работала в это время зубным врачом старший лейтенант медицинской службы Ася. Была она отличным врачом и занималась не только зубовными болезнями, но и ранениями, челюстно-лицевыми в основном.

Любили её раненые за весёлый нрав, за то, что никогда не падала духом, всегда умела находить верные ласковые слова и лечила не только раны, но и души.

В феврале 45-го привезли в госпиталь очень тяжёлого больного. По званию майор, артиллерист. Множество у него было лёгких осколочных порезов — снаряд разорвался прямо у него за спиной. Странное дело, осколки буквально срезали с него всю одежду и волосы с головы, но кожу только поцарапали, а вот контузия была страшная. Майор ничего не слышал, перепонки полопались, и с памятью его такой фортель случился — не помнил ни кто он такой, ни что с ним случилось, не помнил даже, что война, при этом всё видел, всё понимал, а вот говорить не мог, только мычал утробно.

Сейчас уже затёрлась в моей памяти фамилия майора, да и не в этом дело, пусть будет Иванов.

Так вот, 8 мая поздно вечером вдруг поднялась в госпитале страшная паника. Все раненые куда-то бегут, все кричат, кто-то матрацы тащит неизвестно куда, кто-то тупо воет, глядя в стенку, кто-то под кровать лезет. В общем, бедлам полный.

Как раз Асино было дежурство по отделению. Она перепугалась страшно, но вида не подавая, бросилась успокаивать людей и выяснять, что случилось.

Залетает на второй этаж в одну палату, там суматоха и никто ничего не понимает, в другую, там то же самое, в третью… А в этой палате контуженный майор дурным голосом орёт, сидя на кровати: «Бомбя-а-а-ат! Бомбя-а-а-а-а-ат!!!!» А вокруг все мечутся в страхе и не понимают, что происходит…

И было видение майору во сне.

И шёл майор босиком в белой сорочке,

и земля была близко к нему,

и держала его женщина за руку

большой тёплой рукой своей.

И несла она ведро,

и в ведре было молоко белее белого.

И радостно было майору

и хотел он пить белее белого молоко в видении своём.

И когда хотел пить его,

то затянули молоко в ведре тучи красные с чёрным,

И молоко стало как кровь.

И летела на маленького майора чёрная стая с небес.

И бросала стая та ядра огненные,

и куда падали ядра огненные,

там взрывались с громом.

И посмотрел по сторонам майор,

и куда он смотрел, везде были ядра огненные.

И в ужасе бежали люди, бросая нажитое,

и гибли люди под взрывами ядер.

И головы людей гибнущих летели на майора,

и вокруг была кровь и был ужас.

И от ужаса этого заплакал майор в видении своём

и закричал он в видении своём,

как будто наяву кричат от страха…

От ужаса небывалой бомбёжки во сне своём контуженный проснулся и заорал так, что поднял на ноги весь госпиталь.

Присела Ася к майору, стала его гладить по начавшей обрастать волосами голове и шептать ему какие-то слова, от которых успокоился майор Иванов, глаза стали светлыми, словно вернулся он вдруг к жизни из тёмной бездны. Ася быстренько сообразила ему морковного чаю с настоящим куском рафинада.

Оттаял майор-артиллерист Иванов, бездонными благодарными глазами поглядел на Асю и, как человек, который только учится говорить, громко, ясно произнёс:

— Спас-сибо, док-тор, спа-с-ссибо…

И заплакал майор Иванов наяву.

И было это в день Победы.

После этого быстро пошёл он на поправку и уже через месяц уехал долечиваться домой, правда глухота его так и осталась с ним, а Ася, поработав в госпитале ещё около года, демобилизовалась из армии и по комсомольской путёвке поехала на Колыму и там осела на много лет.

Хотел на этом я главу закончить, уж больно длинная получилась, но бередят сердце осколки памяти, не дают покою, ночью поднимают с постели, гонят прочь сны, рвутся на бумагу. И потому не могу я молчать.

У Аси было три брата младше неё — Николай, Сергей и Василий. Все трое воевали.

Василий Кочнев. Из архива Сергея Кочнева.

Самый младший, Василий, закончив месячные курсы младших командиров под Ленинградом, брошен был — мальчишка необстрелянный — в бой на подступах к городу, у деревни Рыбацкое, и в том Рыбацком, в первом своём геройском бою встретился со смертью, как и почти все такие же пацаны, что были у него в подчинении.

Метрах в трёхстах от железнодорожной станции и конечной станции метро «Рыбацкое», среди жилых кварталов на небольшом, заросшем раскидистыми тополями и липами кладбище есть потемневшая от времени памятная стела над братскими могилами тех пацанов. Спят мальчишки там вечным своим сном, и охраняют тот богатырский сон липы да тополя.

Братская могила в Рыбацком. Из архива Сергея Кочнева.

Николай же и Сергей, хоть и были не однажды ранены, по госпиталям мытарились, но прошли всю войну. Николай и в плену побывал, да сумел вырваться, бежать. Впрочем, плен считался тогда позором, а побег из лагеря геройством не считался, и потому закончил войну Николай в штрафном батальоне.

А вот Сергей дошел до самого Берлина, командуя расчётом малокалиберной противотанковой пушки. В расчёте у него были: он сам — командир (так его все и звали — Командир), наводчик-стрелок Санёк, ездовой — тоже Санёк — но его все Седло звали, он же подносил снаряды и рацию таскал, да разведчик, Витька. Звания на войне и регалии всякие не брались ни в какой расчёт, и общение происходило просто: по именам или кличкам.

На самых подступах к Берлину (вышли к нему поздним апрельским вечером), возникла вдруг неожиданная преграда — то ли ров, то ли канал, то ли речушка какая метров десять-двенадцать шириной и с виду вроде неглубокая.

То справа, то слева вдалеке вспыхивали короткие перестрелки, взлетали, как в Новый год, ракеты. Холодновато ещё было — весна, но грела мысль о том, что вот он Берлин, логово, так сказать, дошли, доползли, сумели!

Сергей, пристроившись под кустиками почти у самой воды, долго внимательно глядел в бинокль на противоположный берег, размышлял: «Вроде ничего подозрительного не видно. Темно, чёрт, разве всё разглядишь?»

— Витька! — позвал Сергей разведчика, — Проверь, что за зверь! Если мелко, будем тут переправляться.

Уполз Витька в темноту, которую иногда размывали осветительные ракеты, а Сергей стал портянки перематывать — мозоли фронтовые горели, да шикнул на ездового, который достал кисет и наладился покурить, прячась под кустиком.

— Охренел, что ли?! Снайперу хочешь подарок сделать?! Бычкуй давай, потом покуришь.

Седло недовольно полушёпотом выматерился, загасил искорку. Покалякали ещё немного, позубоскалили, тут и Витька вернулся.

— Мужики, с полкилометра вправо сапёры переправу налаживают. А тут я палкой тихонько поширял, вроде мелко. Чего делать будем, сапёров подождём, Командир?

— Дай подумать… Ты высмотрел там всё?

— Подождём, куда нам спешить — вмешался Санёк.

Седло аж затрясся: «Вы чё, мужики?! Чего ждать?! Рванём здесь. Приказ же по армии — кто первый в Берлин войдёт, героя получит».

— Слушай ты, герой хренов, застуженный деятель седла, имеет три «не дали» — Сергей прервал болтовню ездового, — Темень такая, на том берегу не понятно что… Нарвёмся на свою задницу… Витька, пошарь там ещё.

— Щас, камней наберу…

— Чего?

— Камнем проверю…

—А-а-а-а!

Витька минут с пяток шарил по земле руками — выковыривал камешки, потом их сложил в ушанку и пропал в темноте.

Сначала было тихо-тихо, только дальние перестрелки мешали думать, что войны уже нет никакой, а есть прохладный весенний поздний вечер. Вдруг где-то совсем близко заливисто завёл рулады соловей и почти сразу же донёсся отдалённый всплеск воды, потом ещё один.

Больше всплесков не было и очень скоро под аккомпанемент великого певца из кустов появился Витька.

— Братцы, тихо. Я по воде пару раз бросил — тишина. Потом запульнул со всей дури туда подальше, правее, левее — ничего. Можно идти, Командир.

— Ладно, пойдём. Седло, не забудь, как переправимся, доложить… Рация-то у тебя не промокнет?

— Чё ты меня всё шпыняешь? — Ездовой уже управлялся с лошадью, впряжённой в пушку, выводя через кусты к воде, остальные налегли на станину, чтобы легче перевалить небольшой бугорок.

Остановились на бугорке, ещё раз прислушались. Тихо всё.

— Командир, держи, я тут вешку срезал, — тихонько сказал Витька и на ощупь подал Сергею длинную палку, — Санька, возьми тоже…

— Ну, что, мужики, рванём? — Сергей поправил скатку, вещмешок закинул повыше, автомат снял с плеча и взял в одну руку, палку — в другую, — Давай, Седло, поехали!

И вот так, прямо с бугорка, Седло, взгромоздившись на пегую Маруську, пришпорил бедную животину, и та, стремительно рванув, всей грудью врезалась в воду…

Метра три-четыре дна были пологими, а затем дно резко уходило вниз, и туда, в чёрную холодную пустоту, заскользила пушка, утягивая уже плывущую Маруську вместе с Седлом.

Пытаясь хоть что-то предпринять, Санька успел вытащить штык-нож и каким-то волшебным нечеловеческим усилием с одного взмаха перерезал сбрую.

Освобождённая Маруська, нахлебавшаяся воды, перепуганная до смерти, развернулась и поплыла обратно, за ней, держась за гриву бултыхался Седло…

Трое героических воинов, вошедших в воду уже почти по пояс, в полном обалдении взирали на это потрясающее представление.

Дальнейшие диалоги пересказывать совершенно бессмысленно, ибо происходили они хоть и шепотом, но исключительно непечатными словами, причём виноватыми были все, вплоть до Маруськи, и, следовательно, виноватым не был никто.

Самое замечательное, что буквально через пять минут из темноты материализовался, как в плохом детективе, ординарец командира батареи — Валя Палуб — большой любитель неразбавленного спирта и медсестёр, причём был трезвый и очень ехидный. Постоял немного, послушал перебранку, а потом невинно так вопрошает: «Я интересуюсь, извините, что помешал, каким образом, согласно устава, карается утопление боевого орудия?»

Тут снова стало так тихо, что опять был слышен заливистый соловей.

— Вы тут, видимо, героически пытались вчетвером взять Берлин? — продолжал ехидный Палуб после паузы всеобщего замешательства…

И пред командиром батареи

предстал Командир,

и были ему сказаны слова.

И в тех словах узнал Командир,

что сроку ему три часа.

И если через срок этот

пушка будет ещё в воде,

то будет Командир расстрелян

и товарищи его расстреляны будут.

Каким образом, ныряя по очереди в холоднючую чужую речушку, четырём нашим героям с помощью пегой ни в чём не повинной лошади Маруськи, удалось-таки вытащить пушку — об этом можно отдельный роман написать.

Получить героев в этот раз не удалось, зато живы остались и орудие грозное спасли, что буквально спасло в свою очередь их через несколько часов.

Войдя вместе со всеми войсками в Берлин, встретили наши герои ожесточённейшее сопротивление. В полуразрушенных домах стояли орудия и били прямой наводкой по наступающим. Пристрелян был каждый сантиметр, и укрыться было практически невозможно. Где спасались местные жители — тайна, достойная отдельных научных исследований, ибо все подвалы, все оставшиеся чердаки, абсолютно всё было так или иначе приспособлено к отражению наступления «русской орды».

В одном из переулков на окраине Берлина истончилась и вскорости порвалась совсем ниточка судьбы Саньки-наводчика.

Тщательно крутил он ручку, всматриваясь в окошечко визира — вёл своего рода дуэль с наводчиком орудия, что стояло в полуподвале в дальнем конце переулка и нещадно посылало смертные посылочки всему, что двигалось по этому переулку. Вот Санька и решил исправить эту несправедливость.

— Так, братцы, вы немного мне помогите пушечку развернуть и валяйте вон за те кучи! У тю-тю, назад чуть-чуть… Мы его из-за угла возьмём… А вечерком за день рождения мой… левее, левее… спиртику употребим… Ты как, командир… стоп, хорош… не против?

Мешать или противоречить Саньке в такие моменты было опасно. Он был наводчик от бога, наводчик-снайпер. За полгода, что повоевал он в расчёте Сергея, куда попал после очередного госпиталя, успел он подбить восемь танков.

— Фу! Восемь танков за полгода! Это снайпер!? — воскликнет мало осведомлённый читатель.

Да, друг мой дорогой, восемь. И это очень много! Не буду вдаваться подробности, ибо это займёт немало времени, замечу только одно: поменьше верьте тому, что показывают в кино, это — кино, сказка, в жизни всё проще и сложнее одновременно. Просто поверьте — очень и очень многие расчёты вообще ни одного танка не успевали подбить…

Но не будем отвлекаться, потому как удобно устроившись, Санька ещё теснее прильнул к визиру, ловя в перекрестье противника. Остальные, повинуясь Саньке, залегли за кучей битых кирпичей и мусора. Вот… вот… сейчас…

Тут-то и накрыло его прямое попадание бронебойным снарядом в щиток пушки. Щиток в дребезги, пушка искорёженная летит в одну сторону, как игрушка деревянная, Санька летит в другую. Огнём взрыва Саньку опалило, лежит в груде каких-то обломков, дымится.

Мужики к нему ползком через переулок потекли. Вроде живой, только молчит, глазами бездонными на обожжённом лице будто молит о чём-то, на губах кровь запеклась, и на голове ни одного волоса, только кожа почерневшая, обуглившаяся.

Оттащили ребята Саньку в развалины дома, хотели раны перевязывать. Вдруг он, точно в себя придя, поднялся, всех растолкав, встал на ноги, достал нож и начал говорить что-то сам себе, невнятно говорить, будто рот камешками набит, и слов не разобрать. Говорил и плевался кровавой слюной, говорил и плевался. Мужики, не зная что делать, насторожённо ждали, как дело дальше пойдёт.

Долго что-то говорил непонятное Санька, пока не выплюнул все выбитые зубы, и тогда разобрали, вроде, мужики в его словах, что как будто летит на него яркое что-то, и от этого он почему-то страшно хочет есть.

Не по себе им стало от этих Санькиных слов. А он, поискав что-то глазами на земле, горестно вздохнул, потом ножом в руках поиграл, да и отхватил, как кусок тряпки, правое своё ухо. Тут все испугались уже не на шутку, фашистов не боялись, взрывов, пуль не боялись, а Саньку испугались. Кинулись на него гурьбой, хотели скрутить и нож отнять, но Санька вдруг таким сильным стал, как сказочный богатырь. Играючи раскидал всех, как детишек, ухо отрезанное сунул в рот и жуёт его.

Тут Сергей, командир всё-таки, стал командовать: «Гвардии рядовой, смирно!»

А Санька ему говорит: «Ты, Серёга, не ори, попробуй лучше — очень вкусно!» Хлясть! И оттяпал ножом второе ухо. Подаёт его Сергею, а того аж трясёт, и что делать, не известно. Стоит, как к земле прирос от ужаса, и холодным потом обливается.

Где-то в горней выси искала, видимо, дочь ночи Мойра острые ножницы, да не могла найти сразу, ну и выпала Саньке передышка.

Глаза его вдруг сделались совершенно разумными, и по лицу пробежала судорога боли.

Со стоном опустился он на кирпичи и за голову схватился, качается из стороны в сторону и почти шепотом говорит: «Командир, ты маме не пиши… Она знает уже, я это чувствую… Понимаешь, я в прицел видел, как снаряд летел… Не успел лечь… Маме не пиши…». Затих Санька, и ребята стали к нему приближаться…

Нашла Мойра свои острые ножницы и без всяких сожалений, решив, что 23 года, это вполне достаточно, аккуратненько кончик ниточки обрезала…

Вскочил вдруг Санька, заметался и выскочил из развалин в переулок, прямо под огонь…

Вечером, как стемнело, тело Санькино вытащили из-под зоны обстрела и похоронили тут же, среди развалин. И употребили спиртику, только не за здравие… До сих пор могила Санькина где-то в берлинских кварталах среди вновь отстроенных домов в небольшом палисаднике, и написана на ней на русском и немецком языках вечная память гвардии рядовому снайперу-наводчику Саньке.

Оставшись без лучшего наводчика и без пушки, что было не первой потерей в батарее, Сергей с ребятами решил на другой день произвести разведку ближайших кварталов. Первым на разведку пополз, конечно, Витёк.

Не было его так долго, что Сергей заволновался и уже хотел Саньку-ездового посылать на розыск. Однако розыск не понадобился. Зашуршали битые кирпичи, и возник Витька, чем-то страшно взволнованный. Тут же подозвал всех к себе и стал такую речь держать:

— Мужики! Я там… вон в том доме, в подвале… Дайте воды…

Протянули ему фляжку. Он как присосался, так почти всю и опустошил. Все ждали, когда же он напьётся и речь свою продолжит. Наконец он оторвался от фляжки и продолжал:

— Там справа в подвале окна выбиты, а слева за решёткой… Я через дверь разведал, вроде никого… Серёга, надо срочно сообщить…

— Что сообщать? Ты говори нормально…

— Да не могу я, блин, нормально… Гитлер там дохлый, в подвале на столе… Блин, всё, войне конец! Санёк, давай, сообщай… Серёга, спирту плесни мне!

Весть о том, что Гитлеру окончательный капут, Серёга решил пока попридержать, и ещё раз сходить на разведку, чтобы точно во всём убедиться. Дождавшись с трудом сумерек, поползли вместе с Витьком и, проникнув в подвал по уже известной дорожке, очутились в просторном помещении, вроде больничной палаты, где среди битого стекла, разбросанных кроватей и постельных принадлежностей, каких-то бумаг и непонятного назначения предметов, на железном столе при свете спички действительно увидел Сергей лежащего Гитлера. При полном параде, с колодками наградными на кителе, на груди фуражка, всем знакомая по кадрам кинохроники…

Сказать, что радость переполнила его сердце, значит ничего не сказать. Это была минута неописуемого восторга и счастья. С трудом удерживая рвущееся, как трепетная птица в небо, желание заорать во всё горло, добрались обратно до позиции и доложили о находке командиру батареи. Тот — дальше по инстанции, пока не дошло до штаба фронта, и оттуда был получен приказ: «Ничего под страхом смерти не трогать! Близко не подходить, выставить наблюдение, ждать дальнейших указаний».

Часа через два приползли три бойца с каким-то штабным офицером и в сопровождении Витька отправились к подвалу, наблюдение организовывать. Ещё через час или полтора, уже глубокой ночью, начался с нашей стороны массированный обстрел и к утру все близлежащие кварталы были заняты нашими войсками.

Часиков в шесть утра образовалась высокая комиссия во главе чуть ли не с генералом, точно не помню, может быть даже с маршалом. Серёгу и Витька погнали дорогу показывать и всей гурьбой направились на Гитлера смотреть. Генерал (или маршал) стоял и покуривал какие-то очень хорошие папиросы, от которых сладким дымком заполнился весь подвал, а двое младшего звания офицеров производили досмотр и подробнейшую опись — протокол составляли.

Раздели Гитлера до нижнего белья, все карманы вывернули, все швы прощупали, и чем дальше продвигалось дело, тем удивительнее становилось. Карманы девственно пусты, ни бумажки в них, ни карандашика там, или ручки, ни часов на руке, ни документов — ничего, даже крошечки какой, пылинки, и той нет.

Вдруг генерал (или маршал) говорит: «Ну-ка, носки мне его дайте!» Подали носки. Взял он носки двумя пальчиками, а носки-то ношенные, на пятках заштопанные.

— Всё ясно! — говорит, подложили нам фрицы двойника. Пойдём, будем настоящего добивать.

И пошли все воевать дальше.

Но за бдительность и труды ратные представили всё-таки Витька и Сергея к награде, которую Сергей получил, правда лет через десять после Победы, а Витёк не успел…

Очень ему захотелось немножко на велосипеде прокатиться. Это уже числа 15-го мая было. Нашёл он в развалинах дома отличный велосипед, совсем новый, может даже и не ездил на нём никто. Прикатил и говорит Сергею: «Командир, я вокруг фонтана проедусь, пару кругов? А потом ты».

Хотел Сергей его остановить, да только рот успел разинуть — Витёк вскочил на велосипед и с места рванул. Только и круга проехать не сумел: в подвальном окне дома, что выходило прямо на площадь с фонтаном, что-то сверкнуло, грохнуло, и Витёк вместе с велосипедом в клочья был разнесён взрывом фаустпатрона.

Сергей, Санёк и другие воины, что случились поблизости, залегли, ожидая стрельбы, но ничего не происходило, и тогда все, окружив дом, начали по подвалам шарить, искать стрелка.

В освобождённом Берлине много дней после окончания войны встречались одиночки и целые группы немецких солдат, продолжавших воевать. Некоторые из них даже не знали, что война кончилась, другие — по убеждениям, третьи мстили, а были и бандитствующие.

Нашли наши воины стрелка — ревущего от страха мальчишку из «Гитлерюгенд» лет девяти. Хотелось бы мне написать, что русские солдаты не смогли поднять руку на ребёнка… Но я не знаю, что было с ним дальше.

Скорее всего, погиб в лагере для малолетних фашистских преступников, а может обрусел, выучил чужой певучий язык, женился, народил детей и с началом перестройки перебрался на историческую родину и теперь живёт, получая гигантскую по нашим меркам пенсию, имея полное обеспечение, уважение от правительства, соседей и потомства.