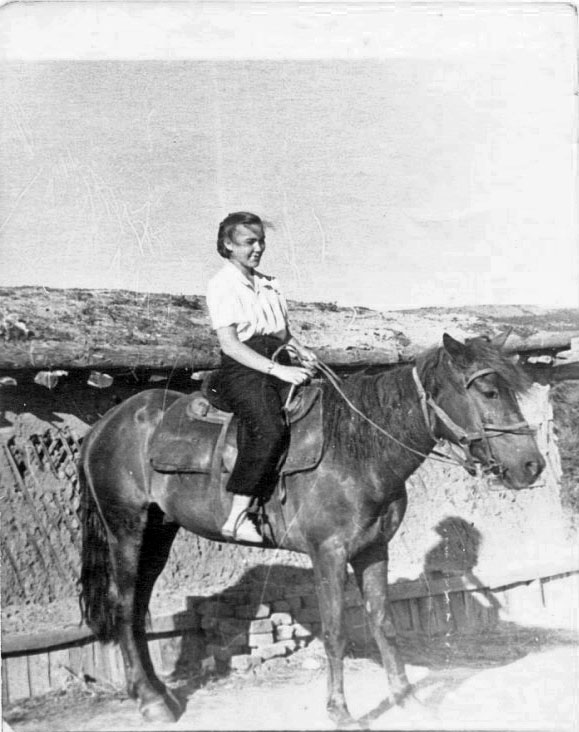

Посёлок Сусуман. У нашего дома.

Колыма — далёкий прекрасный край, там прошли лучшие годы моей жизни. У многих, кто там не был, при слове КОЛЫМА возникает жуткое чувство, связанное с голодом, холодом, звоном кандалов. Я просто хочу рассказать о жизни на моей малой родине, о родителях, брате, друзьях, учителях и знакомых. Все, кто жил и работал на Севере, испытывают чувство тоски, вспоминая колымское братство и конечно природу.

Как-то в детстве я слушала спектакль по радио. Мужчина преклонных лет пришёл в институт физиологии человека и предложил подарить свою ПАМЯТЬ. «Как же так? Меня не будет и всё, что я пережил, знаю и помню – уйдёт со мной?» — воскликнул он после отказа. Память подарить нельзя, к сожалению, но рассказать детям своим, внукам и всем кому интересно —можно. Чтобы помнили и знали…

Я благодарна моим школьным друзьям Александру Григорьевичу Глущенко и Владимиру Сергееву-Пьянкову. Это они помогли написать и отредактировать мои воспоминания.

Моё северное детство

Каждое лето в 80-х годах мы с родителями плавали по Волге из Нижнего Новгорода до Астрахани и обратно. «Шлёп-шлёп» — по реке на двухпалубном теплоходе, с самоваром на палубе, с осетриной в ресторане. Но главное, мы были вместе: мой сын, папа, мама и я.

Родители, вглядываясь в берега, узнавали знакомые, дорогие по воспоминаниям места. Они родились и выросли на Волге: папа — под Ульяновском, в рабочем посёлке Языково, мама — в Нижнем Новгороде. Я очень жалею, что не записывала рассказы моей мамы и моих героических бабушек. Нет записей пения моей мамы; когда появился магнитофон, она после тяжёлой болезни уже не пела. Не записали мы с сестрой Люсей и пение нашей бабушки, Марии Власовны Шуваловой. В молодости бабушка пела в церковном хоре, а потом, уже в преклонном возрасте, — дома. Песни её были мелодичные и содержательные, в основном, о несчастной судьбе девушек.

Прабабушка Мария Ивановна Бумагина с дочерью, моей двоюродной бабушкой Анной Власовной, и внучками Валентиной и Верой (сидит) — нашей с Гесей будущей мамой. Нижний Новогород, 1915 год.

Мой прадед, Влас Архиппович Бумагин, был мастером доменных печей, его жена, Мария Ивановна, наша прабабушка, — домохозяйкой. Они приехали в Нижний Новгород из Балахны с тремя дочерьми: Зинаидой, Анной, Марией и сыном Николаем. Старшая дочь Власа, Зинаида, вышла замуж за Павла Бровкина, и стали они родоначальниками многочисленного семейства Бровкиных. Другая дочь, моя бабушка Мария, вышла замуж за Ивана Васильевича Шувалова, друга Павла Бровкина. У них, в свою очередь, родились три дочери: старшая, Зинаида, утонула в детстве, Вера — наша с братом Гесей мама и Валентина — мама Люси, нашей двоюродной сестры. Мой дед, Иван Васильевич, погиб в Первую мировую войну в Восточной Пруссии, на последней фотографии ему было всего 24 года — молодой, красивый, голубоглазый. Бабушке Марии Власовне пришлось одной воспитывать дочерей Веру и Валю.

Мой дед Иван Васильевич Шувалов (слева) с другом, 1912 год.

Прадед Влас Архипович был мастером на Сормовском заводе, в достатке содержал дом. Заботу о малолетних внучках взял на себя, но после его неожиданной смерти семья «хватила лиха», и мама со слезами вспоминала своё трудное детство и юность.

Другой прадед, Василий Алтуфьевич Шувалов, был Нижегородским помещиком, но своё поместье отдал на дело революции. Он был знаком с Максимом Горьким, дружил с Заломовым — прообразом горьковского Павла Власова. Обе мои бабушки участвовали в маёвках.

Мария Власовна вспоминала, как ухаживал за ней Иван Васильевич: покупал пряники и конфеты и водил в театр (правда, на галёрку), хотя и был простым рабочим на Сормовском заводе. Я как-то спросила бабушку про горьковское «дно» с беспросветным пьянством, а она, махнув рукой, сказала, что в любое время «на дне» может оказаться любой человек, только один будет сбивать ногами масло и вылезать (как та лягушка из сказки), а другой — лежать на дне и балдеть.

Мария Власовна работала на жирокомбинате, потом в больнице — сестрой-хозяйкой. В 1929 году вступила в партию и на своё 90-летие получила в подарок от горьковского горкома партии бюстик Ленина. Вручали на дому, торжественно. Через два года бабушка наша, долгожительница, умерла на руках внучки Люси, моей двоюродной сестры.

Анна Власовна после трагической гибели жениха Станислава, 1918 год.

Анна Власовна тоже была большевичкой, но, по её выражению, большевичкой «беспартейной». В Гражданскую служила сестрой милосердия. Именно в госпитале, который располагался на берегу Оки у Карповской церкви, встретила она своего суженного, Станислава, поляка. В день их свадьбы решил он ухарски переплыть Оку да и утонул недалеко от Карповской церкви. Горю бабушки не было предела. Есть фотографии, отображающие её боль и печаль: вся в чёрном, распущенные длинные волосы и очень красивое печальное лицо.

Вместе с госпиталем она оказалась в Дагестане, в Махач-Кале (это уже позднее город стал Махачкалой). Работала в детских больницах. Местные женщины её очень любили и звали «толстый доктор». Хоронил её в 66 лет почти весь город.

Анна Власовна Бумагина в госпитале Махач-Калы, 1918 год.

Детей у Анны Власовны не было, и все свои нерастраченные материнские чувства она изливала на племянников и их детей. Когда в 1952–1953 годах мы жили в Москве на Покровке, бабушка несколько месяцев жила с нами. Часто мы ходили с ней в мавзолей Ленина — у бабушки был особый пропуск. И останавливаясь каждый раз у саркофага, она что-то рассказывала Ленину. Своим метким словом бабушка могла заставить нас с братом задуматься над поступком, выражением, поведением. Когда брат выставлял себя героем: мол, больше всех сделал и прочее, она спокойно говорила: «Муха, сидя на воле, тоже пахала». Запомнилась поездка к ней в Махачкалу летом 1948-го: арбузы из колодца, изобилие винограда, помидоры, баклажаны (бабушка с мамой очень вкусно готовили) и ещё …скорпионы. Кавказская экзотика: высокие горы, отары овец, аулы, женщины в своих одеяниях с кувшинами воды, ночное чёрное небо с крупными звёздами — мы с Гесей, лёжа на плоской крыше бабушкиного домика, наблюдали за их движением. Бабушка мечтала о возвращении в Горький и о том, чтобы дожить свой век с моими родителями. Скопила некоторую сумму денег, и эти деньги стали первым взносом за родительскую кооперативную квартиру. По воле случая дом в Горьком стоит недалеко от памятного для нашей семьи места — Оки и Карповской церкви.

Отец мало рассказывал о себе, с его родственниками я была почти незнакома — они жили в Куйбышеве. Как-то, будучи в командировке в Тольятти, я попыталась встретиться с папиной старшей сестрой Марией, но не получилось: Мария работала, а мне вскоре надо было уезжать. Позже на интернетовском сайте «Золотые имена России» нашла сведения о папином старшем брате Михаиле Андреевиче Аланове: ещё до войны он работал ректором Ивановского текстильного института, затем был направлен полпредом в Монголию и в 1940 году в Улан-Баторе его убили. Газету «Правда» с некрологом в память М.А. Аланова папа долго хранил.

Иногда в Куйбышеве с теплохода нас встречала тётя Женя, младшая сестра отца, а среднюю, Нюру, я так никогда и не видела. Отцовская семья была большой. Дед Андрей Алексеевич работал на ткацкой фабрике, а бабушка Екатерина Васильевна — в поле да ещё вела всё хозяйство семьи. Жили они в рабочем посёлке Языково, что под Ульяновском. Папа рассказывал, как его, совсем маленького, привязывали к трубе печки широким полотенцем, давали тряпочку с намоченным хлебом — вместо бутылочки и уходили на целый день работать в поле. И вот как-то ползал он, ползал по печке, кувыркнулся и повис на полотенце. Спасибо, сестра Мария вскоре заскочила домой, но, обнаружив его совсем задохнувшимся, положила на лавку, перекрестила «упокоенного» и снова ушла в поле. А что? Бог дал — бог взял. А папка мой полежал-полежал да и ожил…

Рассказывал папа и про чай, который пили «вприглядку», подвязывая кусочек сахара над столом.

У папы был абсолютный музыкальный слух. В начале ХХ века в Языково под покровительством поклонника искусств, владельца фабрики Степанова возник духовой оркестр, а затем и музыкальная школа при Языковском фабричном клубе. Папа эту школу закончил. Я нашла в отцовском архиве удостоверение: «выдано настоящее удостоверение Правлением Рабочего Клуба при Языковской суконной фабрике имени Калинина, ученику школы Языковского Духового Оркестра Корнетисту Аланову Николаю Андреевичу, окончившему с честью 4-х годичное обучение музыкального искусства, могущему в любом Военно-духовом Оркестре быть равноправным членом его сотрудников. Правление клуба приносит тов. Аланову Николаю Андреевичу глубокую благодарность, надеется, что музыкальное искусство, приобретённое длительным, внимательным и упорным 4-х годичным трудом не погаснет, а будет более расцветать и даст пышный плод на пользу трудового Общества. 20 ноября 1926 года».

Позже папа закончил текстильный техникум и вскоре был призван в армию, в войска НКВД. По службе его направили в Горький, где в это время будущая наша мама училась в сельскохозяйственном институте на факультете плодово-ягодных культур. Там и произошла их встреча: мама выступала на институтском вечере в джазовом ансамбле, а папа с другом забрели туда «на огонёк». После вечера папа догнал маму на площади Минина и представился:

— Коля.

— Вера, — ответила она…

Они прожили вместе 54 года да так рядышком и похоронены на Сормовском кладбище, пройдя интересный, трудный, полный опасностей жизненный путь…

Папа с Гесей. Горький, 1939 год.

В 1940 году отца откомандировали в неизвестный нам до тех пор Дальстрой. Отец был военным1 и о назначениях не спорил, хотя возможность остаться в Куйбышеве имелась. Выезжать он должен был без семьи. Но мама, работавшая после окончания института агрономом в совхозе НКВД в Новинках и Щербинках под Горьким2, поехала в Москву, явилась к Берии в кабинет и расплакалась. Берия, рассказывала мама, что-то писал, потом снял пенсне и спросил: о чём вы плачете? Мама в слезах объяснила, что хочет ехать на Колыму вместе с мужем. Берия удивился: так в чём же дело? — поезжайте! Вызвал адьютанта, и вопрос решился положительно. Правда, маме пришлось ещё пройти медкомиссию, но к счастью нашей семьи, меня пока ещё не заметили (а может, врач Генриетта Борисовна просто сделала вид, что не заметила). Благодаря ей я и стала Генриеттой.

В ноябре того же года наша семья: папа, мама, мой 4-х летний брат Геся и я — в виде эмбриона — высадилась в Нагаевском порту. Вообще, папа никогда не рассказывал мне о том переезде на Колыму. Уже значительно позже в сборнике документов магаданских историков Бацаева и Козлова я нашла следующую запись: «Приказом № 016 по Дальстрою от 12 февраля 1941 г. И.Ф. Никишовым (в то время — начальник Дальстроя. — Г.А.) были утверждены начальники отраслевых управлений, которые с декабря 1940 г. возглавлял Е.И. Драбкин. В должности начальника Управления Севлага утвердили В.Е. Ващенко, Управления Юглага — младшего лейтенанта госбезопасности Н.А. Аланова, Управления Заплага — И.В. Киреева, Управления Чай-Урлага — лейтенанта госбезопасности К.В. Ушакова, Управления Юзлага — М.Ф. Самарина, Управления Теньлага — В.А. Селезнёва, Управления Транслага — Н.Г. Быкова.»

Так началась наша жизнь в колымском посёлке Оротукан.

Посёлок Оротукан, июнь 1942 года.

Я родилась в посёлке Усть-Таёжное за неделю до начала войны — мёртвенькой, но спасибо заключённому доктору Жигину и акушерке тёте Поле, — они выходили меня, шлёпая и окуная то в холодную, то в горячую воду до тех пор, пока я не закричала: хочу жить! Доктору Жигину выхлопотали досрочное освобождение и он засобирался на фронт, ведь уже вовсю шла война. Известие об освобождении пришло к вечеру, и Жигин, не откладывая ни на минуту, отправился в Оротукан — оформляться. Дело было весной 42-го года, горная речка Таёжная разбушевалась… Утром из воды выловили бушлат доктора, а самого его так и не нашли. Это рассказала мне мама. Теперь я ставлю в церкви свечку за упокой доктора Жигина из Астрахани, а имени его, к сожалению, так и не знаю.

И ещё интересное совпадение: в той же самой больничке родились мои будущие магаданские одноклассницы: Лена Черемисина и Оля Лутовинова.

Из того раннего детства иногда, когда пели песенку «Жили у бабуси гуси» или когда смотрели диафильм про батрачку Ганну или вовсе при слове «бабуся», всплывал в памяти образ высокой стройной женщины с тёмной косой вокруг головы.

— Мам, откуда я знаю эту женщину? — однажды, много лет спустя, спросила я у мамы.

Мама очень удивилась моей памяти и рассказала: моей первой няней в Оротукане была Ксения Бойко. Её муж в Харькове был высокопоставленным партийным лицом. В 1937 году его расстреляли, двух дочерей сослали в Среднюю Азию, а саму Ксению — на Колыму. Она и в Сусумане жила с нами, до самого освобождения в 1944 году и очень тосковала о своих дочках. Папа делал запросы о судьбе девочек, но ответа не было. Всю свою любовь она излила на нашу семью. Многому научила маму, ведь Ксения когда-то была Первой дамой в Харькове. Освободившись, она тут же отправилась в Среднюю Азию. Когда она уезжала, я плакала так сильно, что меня увели к соседям. От них я вырвалась и бежала за машиной по трассе, пока меня не поймали. После этого я тяжело болела. А освобождённых заключённых в те времена организованно и с сопровождением отправляли пароходом из Магадана во Владивосток. Но по пути из Сусумана в Магадан мою «бабусю», тётю Сеню (так я её называла) убили этапники, позарившись на вещи да на деньги и продукты, которые она скопила для своих дочерей. Больше в доме о тёте Ксении при мне не вспоминали, и что она погибла, я не знала.

Посёлок Сусуман, 1945 год.

В 1943 году папу назначили начальником сусуманского Заплага. Сусуман, в который мы переехали, — посёлок в 680 километрах от Магадана по Колымской трассе — остался в моих воспоминаниях таёжным краем с крутыми сопками вокруг посёлка, с рекой Берелёх, бурной и широкой, и множеством мелководных горных речушек. Из окна нашей избушки был виден Морджот — высокая сопка, заснеженная в любое время года, и поле, заросшее ковылём: очень красиво переливалось поле всеми цветами радуги от любого дуновения ветра. Лето было жарким, но очень коротким, со множеством жужжащих повсюду комаров. Зима — снежная и морозная, мороз доходил до 50 градусов, но при этом в школу-то мы всё-равно ходили. Конечно, зимняя одежда была тёплой: на меня одевали две цигейковые шубы (тонкую и толстую), беличью шапку, оленьи унты или валенки (обязательно подшитые) и собачьи краги. А летом детвора носила шаровары из тюля и накомарники, иначе от комаров пощады не жди.

Как известно, основной задачей Дальстроя была добыча металлов, и в первую очередь, золота. Государственный план постоянно наращивался, а за выполнение его спрашивали строго, невзирая на чины и звания. Поэтому начальник Дальстроя того времени, Иван Фёдорович Никишов, в начальственном кресле подолгу не засиживался, объезжая регулярно прииски и старательские артели, коих в самых труднодоступных местах колымской тайги разбросано было множество. Работали в артелях, как правило, не заключённые, а вольнонаёмные, заключившие с Дальстроем трудовые договоры.

Однажды Никишов объезжал артели, в числе сопровождающих был и отец. Потом папа рассказывал: входим в зимовье, почти землянку. Внутри нары, на них мужики лежат, отдыхают. У печки обувь стоит, а на улице, на кустах сохнут портянки …из панбархата. На вошедших мужики даже не пошевелились — навкалывались за день, спят.

— Здорово, мужички! — обращается к ним Никишов. В ответ тишина, молчат. Никишов погромче: — Ребята, поговорить бы надо.

Откуда-то с нар:

— Ну, говори, раз надо…

Никишов начал издалека: мол, стране нужно золото — причём всё больше и больше… Вы б, ребятушки, постарались бы…

— А может, вам что нужно? — перешёл он к делу. — Так вы скажите.

Один из старателей почесал пятку о пятку и изрёк спокойно:

— Пианину нам нужно, вот чево.

И привезли им-таки …аккордеон.

Деньги, полученные за добытое золото, артельщики тратили, не считая: только на портянки покупали в посёлке по штуке бархата-панбархата, закупали всякого-разного другого, сорили деньгами. Но при всём при том порядки у них были очень строгими, да и долю свою в план золотодобычи они вносили существенную.

Рассказывают, что начальника Дальстроя часто вызывал Сталин, и на личном самолёте Никишов сразу же вылетал в Москву. (Не знаю, насколько уместно здесь говорить: «на личном». Конечно, за руководителем Дальстроя самолёт закреплялся — государственный. Иначе эту территорию, равную по площади чуть ли не половине Европы, и за год объехать было невозможно, не говоря уж о поездках в Москву. Но думаю, что Никишову ни разу не приходила в голову мысль «прокатить» на «личном» самолёте знакомых барышень хотя бы на приморские курорты.) Так вот, рассказывают, что Никишова пропускали к Сталину в любое время. И как-то он застал вождя у камина жарившим рыбку на палочке. Сталин объяснил, что эта привычка осталась у него со времён ссылки…

В Сусумане да и вообще на Крайнем Севере мы не ведали ужасов войны, но везде и постоянно слышали: немцы, немцы… Оттого мне всегда казалось, что вокруг меня находятся какие-то маленькие немцы, выполняющие всю эту работу: меняли окраску растительности, зажигали электричество, делали лёд. Вот такое было мышление в мои 3–4 года.

В 1945–1946 годах стали возвращаться военные, и по их рассказам мы стали узнавать о войне. Какая-то женщина, очень красивая, по вечерам собирала нас, детей округи, на крыльце, читала вслух книжки и рассказывала нам о войне: «Когда бомбят, это очень страшно, хочется зарыться в землю, спрятаться». И мы с Юрой Ивановым, моим другом детства, тоже решили попробовать спрятаться в землю. Юра, надо сказать, был настоящим другом: он выпивал мою порцию рыбьего жира, вместе с ним мы бегали в тайгу за подснежниками и придумывали разные игры. Около дома нашли подходящую площадку, руками вырыли в земле яму и поочерёдно прятались в ней. А оставшийся наверху бросал комья земли и издавал жуткие звуки. За этим занятием нас застукала соседка. Оказалось, мы ископали её огород, уже засеянный посадками. Естественно, нас «за ушко» развели по домам, и мама прочитала мне соответствующую мораль: дескать, надо уважать и ценить чужой труд, а тётя Ульяша, моя следующая после Ксении няня, применила свой, деревенский воспитательный метод: насыпала на пол гречки и поставила в угол на колени. Было очень больно, но доходчиво.

После войны из Америки на Колыму присылали подарки (сейчас такие вещи называют second hand). Нам досталось синее шёлковое платье. Оно было такое большое, что мама сшила из него юбку тёте Ульяше, себе жилеточку, а мне — из рукавов — юбочку. Я решила её погладить: наложила в утюг углей, раскачала его на крыльце, чтобы угли погорячей были, сбрызнула юбку водой, приложила утюг — и ужас! — на юбке тотчас образовались дырки. Так я познакомилась с синтетикой.

Недалеко от нашей избушки располагался аэродром Берелёх. Мы с братом забирались на заготовленные на дрова брёвна, уложенные вдоль забора, и наблюдали за взлётом и посадкой самолётов. Иногда самолёты садились «на брюхо», а случалось, и разбивались. Поэтому во дворе, натаскав деталей из повреждённых машин, мы собрали свой, почти настоящий, самолёт. Брат был «пилотом», а я — «штурманом».

Однажды нам довелось оказаться свидетелями катастрофы. Я помню тёмно-зелёный самолёт с красной звездой и отвалившимся крылом, на котором лежал человек в комбинезоне защитного цвета. Дым, гарь, что-то красное на кустах… Выживших в катастрофе не осталось. Нас отправили домой, а прибежавшие из посёлка люди быстро окопали место аварии. Потом на этом месте мы находили много обгоревших денег. Погибшие были лётчиками, перегонявшими самолёты на фронт из Америки через Сибирь. В этот раз они возвращались домой, получив расчёт за свой труд. И вот такая трагедия…

…На прииске повесили мальчика по имени Адольф — до войны почему-то было принято называть детей немецкими именами. И когда дети играли «в войну», то Адольф, конечно, оказывался Гитлером. Повесили его понарошку, а получилось по-настоящему.

Самым дорогим и родным для меня человеком всегда оставался брат Геся, Генрих Аланов. Когда шла война, Генрих пошёл в милицию и попросил изменить имя, не хотел носить немецкое. А было ему на тот момент лет семь, и его отправили домой, «до совершеннолетия». И хотя в паспорте имя он так и не изменил, но для всех вокруг объявил себя Геннадием, по-прежнему оставаясь для домашних Гесей. Так он и носил у нас двойное имя.

Папа часто брал нас с собой в командировки по трассе. До приисков по болотам добирались на санях тракторов, в других местах — на лошадях верхом или в колясках, или в санях, укутанные в тулупы. Пустынные дороги, кругом сопки: зимой — белые, в снегу, летом — зелёные от стланника, розовые от цветущего иван-чая, жёлтые от цветущего рододендрона. Редкие домики зимовий.

По посёлку и ближней тайге мы бегали совершенно свободно, опасаясь только медведей. Однажды нам достался кусок медвежатины — запомнилось очень жёсткое мясо. Рассказали, что двое заключённых работали на берегу реки Морджотки. Их, чтобы не сбежали, охранял солдат с ружьём, хотя и бежать-то особо было некуда, да и все подобные попытки заканчивались, как правило, трагически. Так вот, сел солдат на валун, закурил, винтовку рядом к лиственничке прислонил… Тут кто-то хлопнул его по плечу — повернулся, а перед ним медвежья морда. Один из заключённых, бывший фронтовик, изловчился как-то, добрался до винтовки и выстрелил в борющихся медведя и человека. К счастью, попал в медведя! Солдат выжил, а медвежье мясо и нам попробовать довелось.

А в Оротукане медведя научили с сопок брёвна таскать, ведь они по стланнику на сопках свободно лазают. А так как в зимний мороз у медведя мёрзли лапы, заключённые сшили ему из собачьей шкуры краги с прорезями для когтей.

Всякое на Колыме случалось. Однажды с папой шли через поле, кое-где заросшее кустарником. Стояла жаркая душная тишина, и вдруг в этой тишине послышалось какое-то слабое жужжание. Отец крепко ухватил меня за руку: замри. В «замри» мы часто играли, но в этот раз, возможно, игра спасла нам жизнь. Беспорядочно двигаясь в одной плоскости на высоте моего роста, близко от нас прожужжала шаровая молния и… исчезла. Мне она показалась какой-то раскалённой массой диаметром в 10–12 сантиметров цвета яркого солнца с голубоватым отливом по краям. Летом, вообще говоря, грозовые дожди на Колыме были довольно частым явлением. И вот в пионерском лагере такая шаровая молния убила Аду Чаловскую. В «мёртвый час» (он оказался, действительно, мёртвым) молния вплыла в открытую форточку и ударила в висок девочку, спавшую у окна на железной кровати. Трагедию тогда переживал весь посёлок. Аду все знали красивой, умной девочкой, часто выступавшей в клубе со стихами. И ещё запомнилось её красивое нежно-голубое шёлковое платьице с оборочками — предмет восторга всех поселковых девчонок. В этом платье её и похоронили. Позже тётя Ульяша рассказывала, что на могиле девочки поставили мраморный бюст и здесь принимали детей в пионеры.

В пионерском лагере было пять отрядов. Располагался он недалеко от посёлка, в тайге, между двух речек. Когда-то на этом месте находилось якутское поселение, после которого остались старые национальные захоронения. За территорию лагеря нас не отпускали, но лазейки всё же находились. Старшие мальчишки, в их числе и мой брат, найденные в захоронениях черепа закрепляли на палках, вставляли свечи и пугали нас после горна отбоя ко сну: «спать, спать по палаткам!». В лагере мы с братом провели два лета — по одной–две смены. Однажды после сильных дождей лагерь затопило вышедшими из берегов горными речками, и стало очень страшно. А поскольку стихия началась внезапно, помощь из посёлка подоспела только когда мы уже сидели на крышах одноэтажных домиков.

За посёлком Нексикан посереди Берелёха был остров, на котором находился «полустационар» для больных заключённых. Выздоравливающие работали там же, в хозяйстве: запасали шиповник и варили сироп, богатый витамином С, выращивали картошку, капусту, репу, турнепс, ухаживали за коровами и лошадьми. Заведовал хозяйством Дим Димыч Цуканов. Его жена, Мария Фёдоровна, работала там же хирургической сестрой. Мария Фёдоровна прошла Гражданскую войну сестрой милосердия. Эти добрые, радушные люди никогда не рассказывали нам, детям, за что в 30-е годы попали они на Колыму. Своих детей у них не было, и дети посёлка всегда оказывались желанными гостями. Мы с братом неделями жили в гостях у них. Навсегда остались в памяти таёжные прогулки, катание на лодках по тихим заводям реки Берелёх. Гораздо позже в тех местах, у ручья Дима (может, названного так в честь Дим Димыча, кто знает…), нашли мамонтёнка, которого тоже назвали Димой.

Дим Димыч был заядлым таёжным охотником и рыбаком и очень страдал в Москве, куда они переехали после реабилитации. Вернувшись из подмосковных лесов, Димыч говорил: «Это всё не то… Налей, Маша, хоть напёрсточек…»

После окончания десятого класса я некоторое время жила у них в Москве. Любимым развлечением Дим Димыча по вечерам было расспрашивать меня по истории. Историю на аттестат зрелости я сдала на пять, а потому, как мне казалось, бодро шпарила ответы на все его вопросы. А он, хватаясь за голову, причитал: «Маша, ведь она ничего не знает!» А чего именно я не знаю, не говорил. Теперь вот узнаю из публикаций, коих множество. Но достоверны ли они — не нам судить, только очевидцам того времени.

А тогда, в 46-ом, отцу присвоили очередное звание. Вот найденный мною в семейном архиве документ:

От 06.07.1946 г.

Начальнику Западного Управления лагеря СВИТЛ МВД капитану Аланову Н.А.

пос. Сусуман.

Приказом МВД СССР от 24 июня 1946 года за № 866 Вам присвоено звание МАЙОР.

Поздравляю Вас с присвоением офицерского звания и выражаю уверенность, что в дальнейшем Вы приложите ещё больше усилий в своей работе на благо нашей великой Родины.

И.О. начальника УСВИТЛ МВД СССР

подполковник Бондаренко

…Мы знали, что уголовники проигрывали в карты целые семьи и потом вырезали их, не щадя даже грудных детей. Иногда, когда кто-нибудь из заключённых же предупреждал нас об опасности, нас отправляли из дома к Дим Димычу или в райбольницу — к доктору Савоевой. Нина Владимировна Савоева, главврач больницы для заключённых, красивая осетинка, с длинными чёрными локонами, всегда приветливая и внимательная, долгие годы была рядом со мной: в Сусумане, Магадане, Москве… Располагалась больница недалеко от посёлка. Мы с мамой и тётей Ульяшей ездили туда лечить зубы. Там был хороший зубной и зубопротезный кабинет. Идеальная чистота, белоснежные марлевые занавески на окнах, летом — цветы на клумбах: бархатцы и разноцветные астры, …и много несчастных больных, которым уже мало чем можно было помочь, так как в больницу направляли слишком поздно и только в самых тяжёлых случаях. А так, в каждом лагпункте был фельдшер.

В 1947 году тяжело заболел воспалением лёгких папа. Я помню тревогу тех дней, все старались чем-то помочь: приносили мёд, сало гусиное, свиное, медвежье. Но помог только американский пенициллин — кто-то из лётчиков привёз цветные ампулки этого чудо-лекарства.

Духовным, как теперь говорится, центром посёлка был клуб. Там кипела музыкальная жизнь. Художественным руководителем был Георгий Петрович Салецкий. Он сколотил из заключённых и вольнонаёмных оркестр и даже поставил силами художественной самодеятельности оперу «Евгений Онегин». Георгий Петрович учил меня, пятилетнюю, игре на фортепиано, брата — на аккордеоне, сам играл на скрипке. Уроки проходили в таком духе. «Какая нота „до”?» — спрашивал строго мой учитель, указывая на ноту «до». Я не знала, что ответить, а потом робко произносила: «До». «Умница! Правильно». Или: «Что? Тебе медведь на ухо наступил?» — вопрошал он гневно. «Нет. Медведь мимо прошёл, мы с Юрой спрятались».

Мама, Аланова Вера Ивановна, на клубной сцене. Концертмейстер Федотов. Посёлок Сусуман, 1946 год.

Мама моя обладала хорошим голосом — лирико-колоратурным сопрано. Она училась пению в детские годы, но на Колыме её талант проявился в полную силу. В то время повсюду была популярна художественная самодеятельность. С культбригадой мама ездила на выступления по трассе: в посёлки и прииски, в Магадан. Частенько маму сопровождал Геся. На полуторки ставили отапливаемую будку, дрова собирали по обочинам дорог. А путь был не близким и опасным — через перевалы сопок, по совершенно безлюдным местам.

На репетиции в клуб мама часто брала и меня. Я знала весь её репертуар и, сидя в холодном зале и с обожанием глядя на свою красивую мамочку, подпевала ей «Гавот Лекокка», арию Снегурочки «С подружками по ягоду ходить», партию Татьяны и всё остальное. До конца дней мама хранила грамоты за призовые места в самых разных конкурсах и иногда просила снова прочитать их ей вслух.

Передо мной лежат две из многих — с характерными для того времени текстами.

Уверены, что Вы не остановитесь на достигнутом, приложите все свои силы и способности для достижения ещё больших и лучших успехов в развитии художественной самодеятельности, мобилизуя горняков на высокопроизводительный труд во имя победы над немецко-фашистскими оккупантами.

Начальник Южного горно-промышленного управления

Подполковник Сенатов

Начальник политического отдела ЮГПС

Подполковник Сквозников

Председатель общеприискома ЮГПС

Овечкин.

1942 г. пос. Оротукан

Вторая грамота уже иного уровня, с другими подписями:

Участнику смотра художественной самодеятельности Дальстроя тов. Алановой В. И.

За успехи, достигнутые Вами в самодеятельном искусстве, давшие Вам возможность занять первое место по вокальному жанру, награждаем Вас ГРАМОТОЙ.

Выражаем уверенность, что и в дальнейшем Вы будете развивать свои способности и активно участвовать в культурном обслуживании трудящихся Дальстроя.

Начальник Дальстроя НКВД СССР

Комиссар госбезопасности 3 ранга

Герой Социалистического Труда

НИКИШОВ

Начальник политуправления Дальстроя НКВД СССР

Комиссар госбезопасности

СИДОРОВ

Председатель окружкома профсоюза золота и платины

АДОЛИН

1944 год г. Магадан

С Гесей мы бегали в клуб смотреть кино. Помню, много раз смотрели «Чапаева» — уж очень хотелось, чтобы он, наконец, выплыл из реки. А дома по репродуктору часто слушали классику. Причём, диктор сначала объявлял, что сейчас будет исполняться, потом проигрывалось произведение, а затем повторно объявляли, что именно только что прозвучало. Так в наших головушках запоминались многие произведения. Кроме того по радио мы слушали оперетты и целые оперы, рассказы и сказки, очень популярным в то время был цикл передач «Театр у микрофона». Однажды, когда мы с папой у репродуктора ожидали трансляцию из Магадана выступления нашей мамы на смотре самодеятельности, он показал мне картинку в журнале «Огонёк», сказав, что скоро по радио можно будет не только услышать, но и увидеть. Я, конечно, не поверила. И вот всего через 10 лет в Магадане построили телевышку и открыли телецентр.

В 1948 году, после денежной реформы, поглотившей у многих все сбережения, колымчан начали понемногу отпускать «на материк»3. Папа уволился, и мы «насовсем» поехали в Горький. Когда наш самолёт пролетал над домом, выл Джульбарс и плакала тётя Ульяша. Целых пять суток летели мы на грузовом самолёте до Москвы, приземляясь в каждом аэропорту. Была весна, всё цвело, нас поражали незнакомые запахи цветущих яблонь и сирени. Вкусным казался хлеб и, особенно, сливочное масло в аэропортовских столовых. В Москве жили в гостинице «Северная». И пока родители делали покупки (ведь из Сусумана особо брать с собой было нечего, а что было — раздали), мы с братом знакомились с Марьиной рощей, гуляли в парке. Из всего изобилия фруктов и овощей на московских базарах мы выбирали привычные турнепс и репу. Очень полюбили мороженое «рубль пара» — фруктовое, на палочках. И конечно, газировку.

В Москве и Горьком видели множество военных калек: без рук, на костылях и совсем без ног — на колясках по асфальту.

В Горьком нас встретили многочисленные мамины родственники: бабушка, дядья — мамины двоюродные братья — в гимнастёрках с медалями. Они вернулись с фронта, дойдя до самого Берлина. Увидела я в Горьком и настоящих немцев — пленных, занятых на восстановлении разрушенных ими же домов.

Папе вернули оставленную «по броне» комнату на Свердловке, и мы приготовились к новой, «материковской» жизни. Сначала, как водится, переболели с братом всеми инфекциями: корью, свинкой, краснухой, ангиной. Потом учились: я — в первом классе, Геся — в пятом. Первое полугодие первого класса прошло у меня точно по фильму «Первоклассница». Моя первая учительница, Фаина Алексеевна Водзинская, уделяла много тепла и заботы каждой из своих учениц. С ней мы ходили в театр, посещали картинную галерею, бывали в домике Каширина и Кулибинском парке, где похоронена бабушка Максима Горького.

И вдруг папе пришла телеграмма на бланке «Правительственная»: «Срочно отзываетесь для прохождения службы в Дальстрое». Папа улетел, а мы доучились до зимних каникул, и снова многочисленные родственники провожали нас на вокзале: поездом — до Хабаровска, самолётом — до Магадана, на «эмке» — через перевалы сопок — в Сусуман. Таков был наш путь в 10 000 километров длиной.

Встретила нас тётя Ульяша, не было только кота Пуськи и Джульбарса — его застрелил Карасёв, заступивший на должность отца. Нового хозяина Джульбарс в дом не пустил, да ещё искусал ему бок, сорвавшись с цепи. Видно, чувствовал, что мы вернёмся.

Папа был хорошим хозяйственником, а без него не предусмотрели в полном объёме поставки самого необходимого для жизнеобеспечения заключённых: тёплой одежды, обуви, продуктов. В Заплаге за это время сменилось два начальника, но всё же пришлось вызывать отца, одновременно повысив его в звании. Год для отца был очень тяжёлым: бесконечные командировки в Магадан и Хабаровск для выбивания дополнительных лимитов. Но мы, дети, его поездки воспринимали с радостью, потому что из командировок он каждый раз привозил нам новые игры, диафильмы, коньки-снегурки и игрушки. А Гесе, так и вовсе, привёз однажды настоящую клюшку с шайбой! Ведь до этого в хоккей мы играли какими-то палками и замёрзшей лошадиной какашкой.

Школа в Сусумане размещалась в одноэтажном бараке, зимой заснеженном, с забитыми фанерой окнами (может, делалось это для тепла, а может, просто не хватало стёкол). В классах стояли печки-буржуйки, и мы сами их подтапливали. Иногда на уроках приходилось сидеть в верхней одежде. Проучились мы с братом в сусуманской школе полтора года. Запомнилось, как наш второй класс на 7-е ноября приняли в пионеры, и мы все бежали, распахнув шубейки, чтобы издали были видны наши алые галстуки.

С тётей Ульяшей — Ульяной Григорьевной Ханановой. Посёлок Сусуман, 1949 год.

В то время мы не особо задумывались, что среди окружавших нас людей находились не только вольнонаёмные, но и заключённые, осуждённые, кто по «бытовой», а кто и по «политической», 58-й статье. Например, наша тётя Ульяша говорила,что была осуждена на 8 лет за аборт4. До Колымы она жила в деревне под Барнаулом и работала санитаркой в больнице. Когда от неё ушёл муж Григорий, осталась она беременной да ещё с трёхлетним Витенькой. Пожалел её главврач больницы, освободил от беременности, а в результате оба оказались в заключении — кто-то донёс. В Сусумане впервые я её увидела в управлении Заплага, где тётя Ульяша мыла полы. А поскольку за некоторые виды работ заключённым шли так называемые «зачёты», и их освобождали досрочно, папа предложил тёте Ульяше перейти к нам домработницей — помощницей по хозяйству, совмещая это с работой в управлении (чтобы не потерять зачёты). Так она стала для всех нас любимой-незаменимой.

Пока она «учила» со мною уроки, так и сама научилась читать и писать. «С материка» папа вызвал в Сусуман Витю, её сына, но процедура вызова была долгой и сложной. Тогда (да наверное, и сейчас) многие матери из-за судимости вынужденно оставляли своих детей в детских домах или в чьих-то семьях. Позже вызвать их поближе к себе стремились многие. Дети приезжали, жили, к примеру, в сусуманском интернате и учились — кто в школе, кто в техникуме. Витя приехал только в тот год, когда мы уезжали в Магадан. С нами тётя Ульяша не поехала, так как собиралась снова выходить замуж. Но замуж она так и не вышла, после освобождения жила с сыном, устроилась работать в столовую, пекла вкуснейшие свои пирожки, заработала пенсию, а Витя к тому времени закончил Сусуманский горный техникум. Купили они однокомнатную квартиру в Калуге и с Севера уехали.

И представьте, в 1972 году, через 20 лет после нашей разлуки, приехала к нам моя тётя Ульяша. Мы с мужем и дочерью Наташей жили уже в подмосковном Воскресенске. Надо ли говорить, что радости моей не было конца. Мы вспоминали прожитую жизнь, плакали, радовались за тех, кто выжил. Однажды мы стояли на балконе, и с верхнего этажа на меня слетела детская распашонка. «Мальчик у тебя будет скоро, девочка моя» — определила тётя Ульяша. Ведь это она когда-то развивала во мне чувство будущего материнства: шила тряпичных кукол, разрисовывая им лица, сооружала люльки, учила качать ляльку. А был и такой печальный случай: один военный, вернувшись из Германии, привёз своей дочери куклу необыкновенной красоты, с закрывающимися глазами. Весь посёлок выстраивался в очередь, чтобы какое-то время девочки могли с этой куклой поиграть. И вот мама принесла это сокровище мне. Уж я не знала, как и куда её положить. Положила в люльку, которая висела на широкой чёрной резине в проёме между комнатами. А Геся посоветовал ещё привязать к резине молоточек, чтобы люлька раскачивалась сама. Привязали. При первом же качке молоточек сорвался и разбил кукольное личико… Когда художник из клуба кое-как склеил обломки, мама вернула куклу хозяевам, с извинениями и заплатив большие деньги. Надо понимать, что весь посёлок единогласно и жёстко нас осудил, и лишь тётя Ульяша встала грудью на нашу защиту.

На Колыме все заключённые, не занятые на основном, горном производстве, так или иначе привлекались к другим работам: имеющие хоть какое-то медицинское образование работали в больницах, умеющих шить направляли в местпромы, водителей — в гаражи и ремонтные мастерские, мебельщики делали мебель в столярных мастерских. Были востребованы профессиональные фотографы, художники, артисты. Копии картин знаменитых художников имелись во многих домах. Например, у нас в комнате над диваном висела картина «Иван Грозный убивает своего сына». А на самом диване поочерёдно болели мы с Гесей, и папа отдыхал на нём после работы. Мы пристраивались рядышком и выдёргивали из головы его частые седые волоски, выделявшиеся в чёрных прядях. А ведь папе тогда ещё не было и сорока лет.

Я помню дядю Лапина, сапожника: он выходил на крыльцо местпрома (так мы называли мастерскую по пошиву обуви и одежды), подзывал кого-нибудь из детей и надевал ему новые разноцветные тапочки, пошитые из обрезков кожи. Военные в те времена получали крой кожи и подмётки для сапог — исходный материал, а шил всем сапоги и любую другую обувь Лапин.

Многие заключённые предлагали свои услуги по хозяйственной работе за хлеб и курево. Стирать бельё к праздникам к нам приходили два китайца. С окон и дверей снимались вышитые портьеры, со столов — многочисленные салфеточки и скатерти; их кипятили и крахмалили. А потом тётя Ульяша кормила китайцев длинной лапшой, которую они вкушали палочками.

Обычной практикой в Дальстрое считалось, когда работники выше некоторого должностного уровня могли привлекать заключённых ко всякого рода домашним работам: хозработниками или, как тогда говорили, дневальными и даже нянями (мамочки в послеродовых отпусках в то время не засиживались). При этом на гендерные признаки «нянь» особого внимания не обращали. Кстати, многие заключённые воспринимали такую работу, как исключительное везение, поскольку зачастую для них это являлось единственным шансом на выживание. Тамара Бор рассказывала: у неё «нянем» был азербайджанец Мамет, получивший 25 лет лагерей за убийство. Когда девочка плакала, он гладил её по головке и приговаривал: «Нэ плачь, дэточка, а то зарэжу». И, представьте, помогало…

Да, разные люди встречались среди заключённых. Глядя со стороны, зачастую трудно было поверить, что у подавляющего большинства из них за спиной стояло тяжкое уголовное преступление. Я вот всё думаю о своей тёте Ульяше: она, конечно, скрывала истинную причину своего ареста; за какую-то «мелочёвку», тянувшую года на три, её, скорее бы всего, на Колыму не отправили. А так… 8 лет — так, может, она своего Григория убила? Была ведь ещё такая — тётя Лена, отбывала в лагере 10 лет за убийство мужа, председателя колхоза. Прожили они вместе много лет, построили добротный дом и вели большое хозяйство. А он взял да влюбился в молодую и собрался с Еленой разводиться. Сидели они как-то, ужинали, тут он ей о том и объявил. И полез в погреб за капусткой. На ту беду рядом с лазом в погреб лежал топор, которым Лена и тяпнула супруга по голове, когда назад вылезал. После случившегося пошла в сельпо и сказала, что убила мужа. Так ей не поверили! А потом начали разбираться: любовь любовью, но муж-то — председатель колхоза, здесь на чистую «58-8»5 тянет… И за свою несчастную любовь долго потом работала Елена заведующей прачечной и баней в Магаданском женском ОЛПе № 2. Чистенькая такая, аккуратная, добрая. К нам часто приходила, помогала по хозяйству.

«За что сидишь?» — спрашивали какого-нибудь колымского зека. «А ни за что», — отвечает. — «За три колоска…» А многие ли сейчас помнят, что Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 7 августа 1932 года — то самое постановление, названное с чьей-то нелёгкой руки «Законом о трёх колосках» или «7-8», в первую очередь, предусматривало 10-летний срок заключения или даже расстрел за хищение грузов на железнодорожном и водном транспорте? Только во второй статье постановления речь шла о приравнивании к государственному имущества колхозов и кооперативов, включая урожай на полях. И когда отбывающий срок говорил, что сидит по «7-8» — «ни за что», невозможно было предугадать, заключалось ли это «ни за что», действительно, в трёх колосках или всё же в вагоне зерна.

Вот захаживала в гости к тёте Ульяше некая Мария Михайловна. Пока они гадали на картах, Мария Михайловна безостановочно причитала, что отсидела десять годочков «ни за что». При том выглядела она довольно упитанной и холёной женщиной — уж не знаю, как это ей в лагерях удалось. Но однажды при очередных её причитаниях отец не выдержал, вышел к ним в комнату и спросил: «Ты, Мария Михайловна, как думаешь по возвращении сельчанам-то в глаза смотреть?» Позже мама мне рассказала, что отец, заинтересовавшись личным делом, узнал, что женщина эта в войну выдавала фашистам «схронки» своих односельчан. Уходя от немцев, жители закапывали домашний скарб в вырытые ямы, а для вентиляции вставляли в землю трубочки. По этим-то трубочкам оставшаяся в оккупации Мария Михайловна и выдавала фашистам места, на которых можно было чем-ни чем, но поживиться. За пособничество оккупантам и получила она свои 10 лет. Такое вот «ни за что»…

Я и шофёр дядя Саша Столбов. Посёлок Сусуман, 1948 год.

У папы шофёром одно время был дядя Саша. И было «дяде» тогда всего 20 лет, а осудили его на ту же «двадцатку» за убийство. Когда мы с ним ездили на дальние расстояния, дядя Саша опасался уснуть за рулём и всегда просил меня петь песни. Особенно ему нравилась «Ой вы, ночи, матросские ночи…», которую я орала во всё горло. О дальнейшей судьбе, к сожалению, ничего не знаю; если он и дожил до освобождения, то только году в 68-ом. Дядя Саша научил Гесю водить машину и мотоцикл, и в 12 лет брат мой лихо с этой техникой управлялся. В этой связи вспоминается один случай. По просьбе Нины Владимировны жил у нас после тяжёлой болезни некто Иваныч. Однажды Геся с Иванычем поехали на прииск. По пути у Иваныча случился гипертонический криз. Геся довёз его до больницы, а потом рыдал долго, видимо от нервного потрясения. Но Иваныч остался жив и после освобождения уехал к своей семье. Уже «на материке» его навещала тётя Ульяша, о чём потом рассказывала при нашей встрече.

Часто в нашем доме бывал Сулейман. Время от времени он получал посылки из Азербайджана (это было после войны) и угощал нас, детвору, невиданными сладостями. В конце концов он уехал к себе на родину, но посылки с фундуком, грецкими орехами и урюком, продолжали приходить — теперь уже от него самого. Присылала посылки с орехами и сухофруктами из Махачкалы и наша бабушка Анна Власьевна, мамина тётка.

А вообще, из сладостей на Колыме того времени больше всего запомнилась варёная сгущёнка. Дядя Яков, домработник в семье моего приятеля Юры Иванова, варил её и фасовал в газетки, выдавая нам по фунтику за примерное поведение. Какой-то дедушка на базаре продавал самодельные конфеты, и по воскресеньям папа покупал их нам. Кармашек в моём фартучке всегда был набит сухой свеклой — это была очень вкусная жвачка. Любили сосать комочки сухого томата или молока, жевали даже вар, которым рабочие замазывали дыры в кунгасах. Ну и конечно, грызли кедровые орешки!

Кунгасы — такие большие лодки, и на этих лодках мы плавали по Берелёху к Дим Димычу на остров. Летом ягод и грибов в наших местах — немеряно. Всей семьёй мы ездили в тайгу, в распадки сопок, на болота, где росла самая крупная голубица, а поляны в тайге от брусники казались розово-красно-зелёными коврами. Бруснику собирали совками-комбайнами, затем папа расстилал свой плащ, над которым на ветерке просеивали ягоду от листьев. Зимой заготовленную по осени ягоду хранили на морозе в бочках — вкуснее мороженой брусники ничего не бывает. В начале осени запасали напоминающие кедровые, но только более мелкие, шишки стланика — пахучие, смолянистые. Сушили их в печной духовке и лущили на орешки.

В сборе грибов никто не мог соревноваться с папой — не успеешь и двух срезать, а у него уже полное ведро! Собранные грибы, в первую очередь, маслята, мариновали. А бабушка Мария Власьевна (мама мамы) присылала нам из Горького сухие белые грибы. С ними была вкусна и любая каша, и сухая картошка, и суп. Мама умела их замечательно приготовить.

По вечерам в воскресные дни за столом собиралась вся семья, приходили знакомые. Играли в лото, домино и в «дурака». Папа жульничал, его уличали, а Джульбарс лениво рычал (мол, хозяин всегда прав). Часто слушали патефонные пластинки. Моим любимым занятием в зимние холодные дни было сидеть на столе (на полу-то было холодно) и крутить патефон. Запомнилась пластинка с песней: «У попа была собака, он её любил. Она съела кусок мяса, он её убил. И в землю закопал, и надпись написал, что у попа была…» Песня была бесконечна, и Джульбарс её освоил. Перед словом «собака» мы дружно замолкали, а Джульбарс вставлял своё: «гав-гав!». А после слова «убил…» пёс жалобно завывал. Папа без нот, по слуху играл на баяне все песни того времени: «Девчоночка Надя, чего тебе надо?», «Эх, Андрюша, нам ли быть в печали?», задушевную «Землянку», и другие. Юра пел «Хороша страна Болгария, а Россия лучше всех», я танцевала.

Вот так и проходило наше с братом счастливое детство, окружённое заботой и любовью родителей и близких людей. Тогда мы не знали, что рядом неустанно работает политотдел, и неосторожные высказывания могут иметь весьма трагические последствия. Мы, дети, многого не знали, и я, как очевидец, описываю лишь то, что видели мои детские глаза. Беззаветно любя свой суровый край, мы радовались природе во всех её проявлениях: и солнечному затмению летом 1947 года, и северному сиянию, морозам и жаре, скупой и пышной растительности. Совершенно обычно и привычно Ленин и Сталин были для нас дедушками, а бой часов на Спасской башне, ежедневно звучавший из репродукторов в 8 часов утра, казалось, доносился из самого сердца нашей Родины, большой и могучей. В Москве ещё только засыпали, а мы уже начинали работать и учиться, и всё здесь было направлено на обеспечение страны золотом, другими металлами.

Как-то я спросила у папы, почему на Севере так много хороших людей? — «Здесь все люди — и хорошие, и плохие — очень нужны друг другу. Главное на Севере — взаимовыручка».

Офицеры — работники Заплага, Сусуман, 1949 год.

Пройдёт время, мы и наши родители разъедемся по разным городам, а кто-то навечно останется здесь, в вечной мерзлоте. Но до конца своих дней колымчане будут переписываться, а по возможности, и встречаться в последний день лета в Москве, у Большого театра, и будут мчаться на похороны в другие города, чтобы сказать кому-то из тех, давних лет последнее «прости». Имена многих забудутся. Но не должно забываться, что все — и они, и мы, попавшие сюда по чужой или по собственной воле, — объединены общим именем — колымчане. Это именно колымчане приняли и продолжают принимать на себя все тяготы сурового нашего края. А обиженные судьбой лишь пишут о собственных мытарствах и зверствах НКВД, равняя всё под одну гребёнку, однозначно и неуклюже выставляя всех работников лагерей этакими садистами и подзаборными пьяницами. Причём писать ещё будут долго, до конца своей девяностолетней жизни… Так и Солженицын не преминул походя мазануть моего отца грязью.

Что ж, а мне, дочери, не стыдно показать записи из отцовских наградных документов:

- март 1945 года: «…награждён орденом „Знак Почёта” № 364727»;

- апрель 1945 года: «…награждён медалью „За боевые заслуги” № 1434882»;

- 1946 год: «…награждён медалью „За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 года”»;

- август 1949 года: «…награждён орденом „Красная Звезда”»,

- и уже в 50-х годах: «…награждён орденом Красного Знамени № 353585».

Был бы жив писатель, спросила бы: «Александр Исаевич, а какой доблестью вы отметились в то время?»

Когда родители навсегда уезжали на «Большую землю», «на материк», Борис Темник от имени объединения «Северовостокстрой» написал в памятном адресе:

«Как будто журавлей, всё чаще тянет к югу

Разрозненные стаи колымчан.

И в дальний путь, собрав свою подругу,

Ещё один отчалит Ветеран.

Промчались вихрем кони вороные,

И не вернётся молодость, задор.

Пургой подкрашенные головы седые,

И на подъёмах не берёт мотор.

Да, жизнь прожить — не поле переехать,

Вперёд идущим тяжелей идти.

И годы вбиты в мерзлоту, как вехи,

Чтоб легче было молодым в пути.

Так не грустите, братцы–северяне,

Вы на земле свой проложили след.

И вы, наш Ветеран, наш Николай Аланов,

Пришлите нам с Большой земли привет.»

И еще:

«Здесь улицы ветры продули,

Промыли туманы, дожди.

Здесь Север, и даже в июле

Палящего солнца не жди.

Но знали б, как дорог мне город,

Где след мой на каждом шагу,

И пусть я годами не молод,

Покинуть его не могу.

Взбираются сопкам на плечи

Дома — всё тесней и тесней.

Шагает мой город навстречу

Своей настоящей судьбе.

Наряд его стужами соткан

Под строгим присмотром зимы,

Он самым большим самородком

лежит на груди Колымы.»

Здорово написано, сердцем. Да?

Школьные годы

В Магадане начался другой этап жизни. В город мы приехали в конце августа 1950 года. Туманно, сыро и прохладно. Климат резко отличался от «трассы», и всё было как-то неприветливо. С братом бродили мы по чужому серому городу, зашли в КоГИЗ6 (так тогда назывался книжный магазин в центре города) и купили фигурку ослика. Он хранился как талисман долгие годы.

Папа и его водитель дядя Костя Метелёв. Магадан, 1952 год.

Радовало лишь то, что мы снова будем жить вместе всей семьёй. А до того папа, незадолго до этого получивший звание подполковника, несколько месяцев жил в Магадане один, принимая дела на новой работе.

Папа всегда был рядом в важные моменты моей жизни. Я помню его мягкую руку, твёрдо держащую мою, помню его прохладную руку на моём горячем лбу во время болезни. Становилось легче. Помню его колючую шинель и шершавый погон, когда засыпающую он нёс меня на своём плече. Помню руку его, лежащую на сердце, когда я, восемнадцатилетняя, уходила с мужем в предстоящую мне жизнь. И постоянно помню лёгкое прикосновение его седых волос к моей щеке и поникшую на моём плече голову. Не дожив четырёх месяцев до 80-летия, папа так и умер на моём плече — 19 декабря 1989 года. Мы с братом всегда помнили нашего дорогого отца и в своих семьях хранили его традиции.

Магаданская средняя школа № 1, 1947 год.

Новая школа поразила меня великолепием: лестница, ведущая в храм знаний, памятник Ленину, а напротив театр с четырьмя скульптурами тружеников Колымы и Чукотки на фронтоне. Брат мой учился в седьмом классе, а я — в третьем. Учились в разные смены, и по вечерам он встречал меня из школы.

Поселили нас на улице Горького (впрочем, и улицы как таковой ещё не было), в доме, который раньше занимала прежняя начальница Маглага А. Р. Гридасова. По тем временам это был раскошный дом: из шести (!) комнат с кухней, тёплым туалетом и ванной с душем. Отопление центральное, а горячая вода для водопровода нагревалась через регистр в печке. В двух комнатах метров по двенадцати стены были обиты линкрустом, в прихожей прежние хозяева выделили комнатку метров в десять — видимо для прислуги, и там сразу облюбовал себе уголок брат. Гостиная или, скорее, столовая занимала всего метров четырнадцать, но зато в ней был паркетный пол, который по субботам мы с братом натирали до полного посинения. Спальня родителей совсем крошечная: в ней едва поместились полуторная кровать и тумбочка. Да и смежная комнатка — наверное, бывший будуар, оказалась ни чуть не больше. Туда поставили мамину швейную машинку, сундук и плательный шкаф. Стены этих комнат были выкрашены розовой масляной краской. Таким образом, жилой площади в доме едва набиралось метров шестьдесят, так что особой «гридасовской» роскоши, о которой так любят писать, мы не увидели. Хотя после Сусумана, конечно же, дом представлялся нам настоящим дворцом, а учитывая, что мои друзья обитали в комнатах коммунальных квартир, мы с братом жили более чем привилегированно.

Наш дом на ул. Горького в Магадане — бывший «особняк» А. Р. Гридасовой, 1950 год.

Двор был большой, за домом стоял сарай. Говорили, что до нас в нём держали корову. За сараем начиналась запретзона, огороженная колючей проволокой, а за ней — высокий деревянный забор, за которым находилась магаданская тюрьма — «дом Васькова» (по имени первого начальника Севвостлага). По углам периметра стояли вышки с солдатом на каждой. Нынешняя улица Горького центром проходила бы как раз через нашу столовую. Так вот, если от середины улицы напротив школы № 2 отсчитать метров восемьдесят, то примерно там и высился тюремный забор. В длину забор доходил почти до здания областного Управления МВД, где теперь находится областная администрация. (В здании тюрьмы позднее разместился, по иронии судьбы, наверное, областной отдел народного образования — облОНО, а ещё позже — Магаданская областная Дума и Департамент социальной поддержки населения.) Между Управлением и тюремным забором оставался проход, дальше стоял какой-то барак, а ещё дальше — магазин «Динамо».

Конечно, сейчас и следа не осталось от того, что было. Но именно там прошло наше счастливое детство, там мы играли в лапту и штандер, мастерили зимой горку и рыли в снегу тоннели, прыгали с крыши сарая до самой запретзоны, и никогда нас не окликал грозный голос. Солдатик с вышки поглядывал на нас и, наверное, завидовал.

Не один раз видела колонны возвращавшихся с работы заключённых — в землисто-серых куртках или телогрейках и серых же, самых дешёвых шапках-ушанках. Шаги их слышались издалека — тяжёлая, усталая поступь. Но вот цепей солдат вокруг колонны и собак-овчарок я что-то не припоминаю: наш Джульбарс изошёлся бы лаем, если бы собаки были. Колонну обычно сопровождали двое солдат в бушлатах и с винтовками. Номеров на одежде заключённых тоже не помню.

Магадан. За забором строилась школа № 2. 1952 год.

Когда снесли тюрьму и начали стройку «Гастронома» и второй школы, наш дом оказался внутри «зоны», и солдат провожал меня в школу и из школы до тех пор, пока мы не переехали в «дом с башенкой» на Портовой. Страшно было даже от того, что заключённые постоянно заглядывали в окна дома, поэтому нам пришлось окна завесить изнутри газетами. Так ещё и крысы со всего района устремились к нам в подпол. Расхаживали по дому как у себя в норе, сидели на трубах печки. Кота Тимофея, спасая от крыс, пришлось посадить в клетку, клетку поставить на стул, а стул — на стол. Но всё обошлось мирно. И в «дом с башенкой» в конце 1955 года мы вселились первыми, так как жить на прежнем месте стало совершенно невозможно, плюс ко всему, на Горького отключили все коммуникации.

«Дом с башенкой» на углу проспекта Ленина и улицы Портовой. Магадан.

Я вспоминаю всех собак, которых собирала на помойках и приводила во двор. Мама варила им похлёбку из горбуши, кормила. Папа во дворе соорудил тёплую будку, куда они набивались зимой, прячась от холода. А пёс Руслан (тоже с помойки) жил у нас и не уходил. Провожая меня в школу или на музыку в клуб ВСО, терпеливо ожидал у дверей. Как-то утром позвонил Вадим Алексеевич Козин и сказал маме, что Гетка забыла пёсика, а он сидит в вестибюле клуба и ждёт её. Пёс, конечно, замёрз и я, Козин, прикрыл его своим пальто, и теперь мёрзну я сам. Пришлось мне быстренько бежать за Русланом и возвращать с благодарностью Козину его знаменитое пальто с воротником из выдры. И вот во время очередной магаданской пурги оборвался со столба провод. Ветер затих, и я побежала в соседний барак к подружке. Руслан бежал, как всегда, впереди, но вдруг лёг на брюхо, заскулил и пополз — он попал в электрическое поле. Ничего не понимая, я стояла на месте, топала ногоми и орала: «Руслан, вернись!» На крик прибежали соседские мужчины и откинули провод деревянными лопатами. Но спасти собаку уже не удалось. Хоронили Руслана всей семьёй, и долго папа потом вспоминал: если бы не Руслан, то под напряжение попала бы я.

Магадан. Вход в клуб имени Дзержинского (ВСО).

Родители решили продолжить наше музыкальное образование. Геся занимался с аккордеонистом, причём довольно успешно. Но однажды решил ознакомиться с механикой аккордеона, разобрал его до последнего винтика, а собрать не смог. Аккордеон издавал лишь хрипы и стоны. На этом гесина «музыка» закончилась. А вот моё музыкальное образование продлилось дольше.

Я училась по классу фортепиано у Евгении Павловны Мельниковой в клубе ВСО. Класс Евгении Павловны был большой, человек двадцать. Она собирала нас в клубе по воскресеньям и проводила занятия по сольфеджио и хоровому пению. Разучивали роли в сказочных спектаклях «Репка» и «Зайка-Зазнайка». Художественным руководителем был Вадим Алексеевич Козин.

Спектакль «Репка» на сцене клуба ВСО. Художественный руководитель В. А. Козин, музыкальный класс Е. П. Мельниковой, Магадан, 1952 год.

Спектакли ставили на сцене того же клуба. Зал заполнялся зрителями. Во втором отделении мы читали стихи, играли на рояле — в четыре руки и индивидуально. Евгения Павловна в красивом фиолетово-синем длинном платье играла сонаты Бетховена. До заключения она училась в Петербургской консерватории и, наверное, единственное, что удалось сохранить из вещей, — это платье. После освобождения Вадим Алексеевич и Евгения Павловна остались навсегда в Магадане.

В те годы нашу семью окружали интересные люди, память о которых я пронесла через мою жизнь. В Клубе профсоюза мама познакомилась с Фурманами. Иосиф Францевич был композитором, дирижёром в Магаданском театре, Ксения Алексеевна — концертмейстером. Во время войны они были сосланы в Среднюю Азию, а потом и на Колыму — как немцы Поволжья. Когда Фурманы приходили к нам в гости, это был праздник. По особому звучало даже моё пианино, собранное настройщиком Шараповым буквально по частям. Смех, рассказы, музыка… После снятия «поселения» они уехали в Ярославль. Несколько лет спустя, в Ярославле я их навестила. Все ночи напролёт Ксения Алексеевна рассказывала мне о своей жизни, как встретила Иосифа и бежала к нему «в чём была» от респектабельного мужа–врача. Ах! То была необыкновенная любовь двух музыкально одарённых людей. «У нас всегда не хватало денег, но когда они появлялись, мы приглашали друзей. Было шампанское, шоколад и много музыки», — вспоминала Ксения Алексеевна. Центральное место большой комнаты занимал рояль, стоявший на табуретках. Этот рояль сопровождал их во всех ссылках и, наконец, вернулся на своё законное, прежнее место. На рояле размещалось всё имущество: трельяж, самовар, посуда, книги. Супруги постоянно что-то наигрывали, рассказывая и напевая. Вдоль стен комнаты стояли кровати, так как к ним постоянно кто-то приезжал. Ксения Алексеевна угощала гостей фирменным тортом, сетуя на то, что бруснику пришлось заменить клюквой. Иосиф Францевич продолжил работу в театре им. Волкова, в котором много лет назад прервалось его ярославское творчество.

Заходил к нам «отогреть душу» и Георгий Эмильевич Задар. Он заваривал кофе, предварительно поджарив и помолов его, угощал нас, но мы, увы, привыкли пить со сгущёнкой кофе из пачек. Потом он долго играл на пианино классические произведения, хоть и был Георгий Эмильевич не пианистом, а прекрасным врачом-ларингологом. Колымский же срок отбывал за работу в венгерской жандармерии. После освобождения уехал на родину — как раз в год страшных тамошних событий — 1956-ой.

Е.С. Гинзбург, с супругом А. Вальтером, сыном Василием и дочерью Антониной. Магадан, 1950-е годы.

Евгения Семёновна Гинзбург — неутомимый рассказчик, всегда жизнерадостная — заходила к нам в гости с мужем Вальтером. Вальтер лечил весь город гомеопатическими средствами, всем советовал есть больше пшена и пить пива — источник кремния и даже подарил маме свой трактат о пользе кремния для организма человека.

Н.В. Савоева, Лиля Стафиевская, мама и я. пос. Нексикан, 1947 год.

Нина Владимировна Савоева и Борис Николаевич Лесняк, с которыми мы познакомились ещё Сусумане, были друзьями нашей семьи долгие годы. Я хорошо помню их сусуманский домик, с самодельной мебелью, любовно украшенной резными деталями заключёнными-умельцами. Как-то по дороге в Нексикан мы с папой заехали в больницу. (Находившаяся неподалёку от приискового посёлка лагерная больница подчинялась Заплагу и предназначалась, разумеется, для заключённых. Но и из вольнонаемных многие предпочитали обращаться сюда за медицинской помощью.) Папа отправился по делам, а дядя Боря быстренько сообразил обед для неожиданных гостей. Была куриная лапша, очень горячая, и я, неловко повернувшись, опрокинула свою порцию на колени. Ожог был сильный, я надолго его запомнила. Милая тётя Нина! Скольких она спасла людей, стараясь облегчить их страдания! Ещё в лагерной больнице на Беличьей она сохранила «Колымские тетради» Шаламова, спасла его от тяжёлых работ после болезни, облегчила положение Евгении Семёновны Гинзбург, предоставив ей возможность жить с мужем при больнице. В 1946 году в магаданском ЗАГСе тётя Нина с дядей Борей расписались. За любовь к Борису Николаевичу, пронесённую через всю жизнь, Нину Владимировну исключили из партии.

Борис Николаевич Лесняк.

Хотя Борис Николаевич и освободился, но любовь даже к бывшему осуждённому тогда не поощрялась. По воспоминаниям тёти Нины, против исключения голосовал только мой отец. Потом, с 1950 года, они жили в Магадане, на 23-м километре, где родилась их дочь Таня. В то время они жили на Снежной Долине, где располагалась больница для заключённых, в которой Нина Владимировна работала главврачом и хирургом. К слову, тогда же врачом-терапевтом той больницы была Вера Павловна Гамалея, жена Михаила Владимировича Гамалея, директора «Северного Артека», о котором речь пойдёт ниже.

Встреча магаданцев у Большого театра. С Таней Симоновой (Лесняк). Москва, 31 августа 2012 год.

А Борис Николаевич Лесняк закончил заочно политехнический институт и работал химиком-технологом на Магаданском механическом заводе до самого их переезда в Москву в 1972 году. В Магадане нам доводилось часто встречаться — Борис Николаевич помогал мне делать контрольные работы по химии.

Уже гораздо позже, в Горьком, включили мы как-то с папой телевизор, а там — передача, в которой тётя Нина рассказывала о смерти Мандельштама. И вдруг Борис Николаевич, насупив брови и глядя прямо в камеру, заявил, что он 37 лет скитался по колымским лагерям. Надо было видеть папину реакцию! Сначала он буквально вскричал: «Борис, да ты с ума сошёл, что-ли?» А потом как-то погрустнел и повернулся ко мне: «Подобных небылиц, дочка, ты ещё много услышишь…»

Бог им судья… В начале двухтысячных мы с Танюшкой похоронили её родителей на Перепечкинском кладбище в Шереметьево.

Зима в Магадане была многоснежной, сугробы достигали крыш одноэтажных домов. Мы рыли «землянки», снежные ходы, лабиринты. А как завьюжит пурга — в школу не ходили, бывало, по пять дней, зато ходили в кино и гуляли. Ветер был очень сильный, с домов сносило крыши, срывало шапки. Однажды я в расстёгнутом пальто рискнула выйти во двор, так меня понесло, как на ковре–самолёте, и бросило в сугроб далеко от дома. Пурга была злобной. За ночь дверь совершенно заносило снегом, и чтобы выйти из дома, мы высаживали в форточку брата, а он по пояс в снегу добирался кое-как до двери и откидывал снег лопатой.

В свободное время ходили с братом на каток — тот что «верхний», в парке, с тесной теплушкой, в которой всегда топилась печь, а на печи стоял бачок. Был там добрый хозяин — дядя Жора. Он точил нам коньки, сушил наши рукавички и валенки, варил какао со сгущёнкой. На катке звучала музыка Шостаковича, Дунаевского, из оперетт, было многолюдно и весело. А когда построили Дворец спорта и нижний каток, там уже не стало ни уютной теплушки, ни её доброго хозяина.

В выходные дни шли на «4-й километр» кататься на лыжах с сопок, а на северных склонах катались даже летом, раздевшись до купальников. Часто ездили на море — в бухте Весёлой, прыгая по камушкам, ловили палками крабов. Мама варила их в бачке на костре. Ели с аппетитом, разбивая клешни молотком и ломая плоскогубцами. Панцири оставляли в муравейнике, и через неделю забирали готовые пепельницы. Интереса ради ловили и морских звёзд, потом они засыхали на завалинке нашего дома.

В нашем доме был чердак, куда вела лесенка. Начитавшись Гайдара, мы с одноклассниками создали тимуровскую команду, со штабом на чердаке. Изида Власенко, Лера Старченко, её брат Валентин, Тамара Бор — всех уже и не вспомню — искали работу: кому дров принесли, чей-то двор расчистили от мусора и грязи, собак беспризорных покормили. И такое удовольствие было: сидеть на карнизе чердака и щуриться на скупое весеннее солнышко, посасывая сосульку.

А потом в 1952 году мы уехали в Москву учиться: папа — в Высшую офицерскую школу, я — в пятый класс 329-ой школы, Геся — в девятый 325-ой школы. Целый год жили на Покровке. Друзей было много — и у брата, и у меня. Папа купил телевизор «Т-2 Ленинград» со шторкой, и вечерами наша комната была забита зрителями. Часто трансляция велась прямо из театров, и мы пересмотрели много спектаклей. А зимой бегали на каток на Чистых Прудах. Много ходили с мамой по музеям: о, Третьяковка! А «Синяя птица» во МХАТе, Большой и Малый театры, музей-усадьба Останкино…

Тяжело пережили смерть Сталина, плакали вместе со всей страной. Ходили по вечерам на Красную площадь, внимательно и доверчиво слушали бюллетень о здоровье. Когда прощались с вождём, папа по пропуску прошёл мимо гроба в Колонном зале, а Геся и вовсе пропал на двое суток. Оказалось, у него был спортивный билет, корочки которого были похожи на заветный пропуск. Но на последнем рубеже Гесю всё же задержали. В его отсутствие нам было очень тревожно. Страшно было и в день похорон вождя, когда мы с папой разыскивали маму. Она с утра ушла в гомеопатическую клинику на Трубной площади, а вернулась поздно вечером: посетителей смогли высадить во двор клиники только со второго этажа. Площадь же была усеяна всякой одеждой и обувью. Среди них мы видели беличью шубку и голубую фетровую шляпку, похожие на мамины.

С 1952 года мама начала часто болеть. Диагноз был неутешительным; ни в Москве, ни в Магадане лечение не давало положительных результатов, и болезнь прогрессировала. Мама раз за разом ложилась в магаданскую больницу, где ей постоянно переливали кровь. Но в 1959-ом в Магадан приехал онколог Артём Михайловия Захаров, и после проведённой им операции мама сразу пошла на поправку. Опухоль оказалась доброкачественной. А вскоре Сергей Семёнович Трубченко предложил маме поработать в нашей Первой школе, в группе продлённого дня — совершенно не хватало преподавателей. Потом мама работала на Cтанции юных натуралистов, вместе с детьми разбивала цветники вокруг Дома пионеров и цветочные клумбы на улицах города. Работа с детишками не осталась незамеченной — вскоре её направили в расположенную на 4-ом километре детскую комнату милиции работать с подростками из трудных семей. Вот тут-то её талант проявился в полную силу, и долго ещё мальчишки писали ей письма в Горький, делясь сокровенными мыслями.

Пионерский лагерь «Артек», Крым, 1953 год.

А меня летом 53-го отправили в крымский Артек. Какое же это чудо! После лагеря остаток лета я провела в Калуге у тёти Вали (маминой сестры). Бывала у них наездами и бабушка Мария Власовна, так как тётя Валя болела, и ей нужна была помощь. Дядя Боря — Борис Борисович Борисов — служил военным лётчиком, и в тревожные 50-е годы редко бывал дома. В тот раз в свой короткий отпуск они с Люсей уплыли на теплоходе по Волге, и я осталась один на один с нашей дворовой командой. Пройдя все испытания на прочность, верность и прочее, была принята двором и вместе с ними пропадала на Оке, участвовала во всех походах и играх.

В конце августа вернулись в Магадан. Около нашего дома достраивали школу № 2, и папа отдал в новую школу мои и брата документы. Я обиделась, но пошла. К Первому сентября сдать школу не успели, и занятия проходили в другом здании. Один урок я кое-как отсидела, забрала документы и вернулась в свой старый, но уже «6-Б» класс.

6-Б класс, 1954 год.

Какова же была радость встречи с моими дорогими подругами: Леной Черемисиной, Олей Лутовиновой, Томочкой Бор, Риммой Сутягиной, Наташей Шинкарёвой! Приехала из Ростова Галочка Ушникова. И на всю жизнь остались мы задушевными подругами.

На 23-м километре, отъехав ещё шесть в сторону, в Снежной долине располагался наш чудный «Северный Артек». Директором там был Михаил Владимирович Гамалея («Бармалея»). Каждое лето, к радости родителей, мы отправлялись в этот лагерь на 2–3 смены. Там был особый климат, тёплое солнечное лето. В 1-ю смену мы наедались разбросанной по сопке шикшей. Эта тёмная ягода изумительного вкуса, росшая на травянистых стебельках, насыщала нас витаминами и энергией. Режим пионерлагеря нас не угнетал, напротив, с теплом вспоминаются утренние и вечерние линейки, зарядки, соревнования, походы, покорение вершин, сенокос и первые записочки в мальчуковые отряды (мальчишек и девчонок размещали по разным отрядам) и от них.

Однажды, при покорении очередной вершины сопки на пути оказался ледник. Это случалось часто, так как почва оттаивала за лето всего на 40–60 сантиметров, а глубже шла вечная мерзлота. Ледник был больших размеров и заканчивался обрывом. На краю ледника рос цветочек, и уж так мне захотелось его понюхать… Поскользнувшись на льду, вытянулась во весь рост и понеслась на животе к обрыву. Миша Гамалея (он всегда ходил во главе колонны, а замыкали шествие медсестра с припасами и милиционер с наганом) услыхал крик, помчался с верёвкой по леднику вниз, мне на помощь, где я чудом успела зацепиться за чахленькую даурскую ель, росшую на краю обрыва… В общем, вытащили меня, дали по шее, а потом обнимали и плакали. И вдруг все заржали — это был истерический смех (нервный, наверное) — ведь я стояла перед всеми почти голая, ободранная и в лохмотьях. После случившегося в походы меня уже не брали.

Я с отцом. Пионерский лагерь «Северный Артек», Колыма, 1954 год.

Библиотекой в пионерском лагере заведовала Наталья Лукинична Гамалея, мама Михаила Владимировича, женщина тяжёлой судьбы и необыкновенной эрудиции. В моей жизни остался и её светлый след. Много интересного рассказывала она по вечерам (в дни приезда со Снежной долины в Магадан она, обычно, останавливалась у нас), но никогда не рассказывала, как она вслед за мужем, сосланным за антисоветские дела на Колыму, приехала с двумя малолетними детьми. О её скитаниях в Оротукане рассказала мне мама. Наталья Лукинична обладала прекрасным голосом, с прекрасным мецосопрано могла бы быть второй Обуховой. Благодаря силе характера, музыкальному образованию, знанию литературы и, конечно, помощи окружающих, она преодолела всё, воспитав двух детей и множество внуков. Каждое лето с огромным букетом цветов Наталья Лукинична посещала в Магадане могилу своего супруга, Владимира Григорьевича, пока не уехала с семьёй сына в Сочи. Позже Михаил Владимирович Гамалея заведовал пансионатом и пионерским лагерем в Лоо. Лагерь очень напоминал «Северный Артек». Моя дочь отдыхала там в школьном возрасте и впитала в себя частицу духа моего детства, тем более, что летом в лагере работали магаданские учителя. Ну а я провела там двадцать замечательных дней в обществе Натальи Лукиничны и других магаданцев, и было это летом 1972 года.

С отцом на море. 1955 год.

Магадан. Снос школы № 1.

Снос нашей любимой Первой школы в 1992 году. Школу-легенду города Магадана снесли, якобы для того, чтобы на её месте построить новую современную школу. Спасибо нашим местным геростратам мэру Геннадию Ефимовичу Дорофееву и 1-му секретарю горкома А. Осиной, сумевшим оставить свой след таким образом в истории города…

Школьные годы чудесные! Это встречи с новыми друзьями, учителями. Это Вера Ефимовна Гоголева, наша любовь и душа, ей поверяли мы свои сокровенные мысли и чувства. Это красавица Ася Кубатовна Сеидова — стыдно было не выучить урок английского языка. Это Людмила Фёдоровна Бажанова, учительница по химии. Благодаря ей я полюбила этот предмет и в результате 30 лет проработала химиком-аналитиком в заводской научно-исследовательской лаборатории и в лабораториях отраслевых институтов. Это Евгения Семёновна Гинзбург, человек несгибаемой воли, энциклопедических знаний и необыкновенного обаяния. Как-то я забыла в тетради шпаргалку с цитатами и сдала сочинение на проверку Евгении Семёновне. Опомнившись, побежала каяться. «Но ведь Вы ею не воспользовались, и оценку я не снизила» — таков был её благородный ответ. Она всех нас звала на «Вы» — это возвышало. Мы поголовно стали писать стихи, и много читать. А какие литературные школьные вечера проводили! Письмо Татьяны читала Таня Афанасьева — забыть не могу. Ставили сценки из произведений Пушкина, Наташа Павлюченко играла роль барышни-крестьянки. А Ольга Шишигина, наша краса, танцевала испанский танец. Где же вы теперь, девчонки? Саша Коваленко под аккомпанемент Лены Черемисиной своим прекрасным баритоном исполнял арии — особенно запомнилась ария князя Игоря, которую они с моей мамой долго репетировали у нас дома. Саша собирался стать литератором и написать книгу о нашем классе. После 9-го класса он уехал в Киев, в Михайлов переулок и пропал… Где ты, Саша?

Яков Иванович Бровкин преподавал рисование и черчение. Ничему меня не научил — не дано мне природой, всю жизнь я не умею ни рисовать, ни чертить. Рисовал за меня папа. Глядя на меня, Яков Иванович говорил: «Я папе ставлю „3”». Естественно, коль всё папино умение рисовать ограничивалось рисованием зайцев, отправляемых в письмах внукам… А чертил за всех неумех наш Коля Ляпцев. И снова Яков Иванович, выразительно глядя на Колю, говорил: «Ляпцев! Ставлю „3”». «За что? Я же ей хорошо начертил!» — возмущался Коля. Сам Яков Иванович рисовал отменно, его картины занимали достойное место на выставках и, может быть, хранятся сейчас в каком-нибудь музее. И ещё возил он наших мальчиков в Оротукан, на добычу золота. Сообща они намыли аж 1 грамм золотого песка и были горды уже тем, что приобщились к этому тяжёлому труду. Ведь сколько породы надо промыть, чтобы найти золотую крупицу.

Из начальной школы вспоминаю Александру Григорьевну Везенко. Последние годы она доживала в Горьком, и я, найдя в адресном бюро адрес, навестила её. Как уж она была рада! Расспрашивала обо всех учениках и учителях, о Магадане, помнила всех и очень тепло вспоминала и Василия Ивановича Степанова, директора школы тех лет, и Удю Давидовну Ронис, и Верочку Ефимовну, и Ольгу Петровну Галкину, и Зою Никитичну Вуйцик. А я приехала к ней с сыном Сашей, третьеклассником, — очень символично.

Наша замечательная Дарья Кирилловна Турченкова преподавала английский язык с 3-го класса. «Придёте домой, возьмите тетрадку и десять раз напишите слово „a plate”». В ответ мы дружно орали: «У нас нет тетрадки!» Дарья Кирилловна стучала по столу указкой и пыталась внушить нам: «Придёте домой, возьмите газетку…» А ведь действительно, записав слово не менее десяти раз, его хорошо запоминали. Во всяком случае, с магаданским запасом знаний я очень прилично выглядела на фоне московских школьников — «хорошисткой» с преобладанием «пятёрок». А с приобретением тетрадей было действительно трудно, и присылала мне их аж из Горького Фаина Алексеевна, моя первая учительница.

7-Б класс, 1955 год.

Совестью нашей был Абрам Михайлович Бухин, учитель географии. В школе он работал с 1936 года. Его уроки были очень интересными. Минут по пятнадцать мы путешествовали по карте, а он дополнял «путешествие» рассказами о соответствующей точке земного шара. Со старшими учениками он объехал всю Колыму, бывали они и на Чукотке, и на Камчатке. Это он ещё первому выпуску нашей школы предложил в последний день каждого лета встречаться в Москве, в сквере у Большого театра. И сам Абрам Михайлович стоял на встречах у фонтана, обнимая и приветствуя всех, находя для каждого тёплые слова. Встречи стали традицией не только для выпускников школы № 1, но и для всех колымчан — со всех городов, посёлков и приисков трассы. Недаром вся Колымская трасса начинается с центральной улицы Магадана — Колымского шоссе, переименованного потом в проспект Ленина. Ежегодно на встречу приходили и продолжают приходить учителя и ученики, многие из которых к тому времени и сами стали родителями. Вот только, к сожалению, старшее поколение — наши родители и наши учителя — уже не приходят. Но я помню, как однажды мы с родителями ехали на эту встречу. Сели в трамвай на Кировской, и вдруг слышу: «Ну-ка, Аланов, подвинься». Папа оглянулся — а там — Иванов, отец друга моего детства Юры. Оказалось, что они с Евгенией Исидоровной направлялись на ту же встречу. Так, проработав вместе на Колыме долгие годы, встречались в Москве — случайно и не случайно — ветераны Севера.

«Сила могучая — могучая сила!» — это выражение являлось высшей похвалой за выполненную на токарном станке деталь, за покрашенную коробочку, за обработанную напильником железку на уроках машиноведения, которые проводил Фёдор Фёдорович Доценко. Мы всей душой были привязаны к этому человеку. Проработав долгие годы на авторемонтном заводе, он сразу вписался в педагогический коллектив школы и стал нашим кумиром. Поздним вечером родители приходили забирать нас из школы, а мы всё точили, пилили… Под руководством Фёдора Фёдоровича ученики старших классов построили на заднем дворе школы теплицу, переоборудованную потом в механические мастерские, а начальником стройки был Юра Кулешов — наш комсомольский вожак.