«Я хотела летать!..». Она парила над облаками, учила детей немецкому языку, а потом доила корову в замерзающем посёлке. История учителя из села Таскан.

Статья была написана во время моей недолгой работы в одной областной газете в 2010 года. В стране проходил Год учителя, и я наивно считал, что публикация будет как раз к месту. К сожалению, приближались очередные выборы, и в редакции решили, что упоминание об отключении электричества и оставлении на произвол судьбы нескольких колымских посёлков сильно подпортит кое-кому карму. Статью «зарубили», я плюнул на всё и пошёл работать руками. Материал написан языком «колхозной журналистики» – ну что же, тогда я думал, что для местных газет нужно писать ТАК. Всё это долго лежало без дела. Сегодня я хочу представить статью всем вам, хорошо знающих, помнящих и любящих её героиню.

Татьяна Сергеевна с Васькой. Магадан, 20 мая 2010 года.

Интересно, сколько начинающих корреспондентов ломают голову над темой для первого своего официального интервью? Вообще-то ваш покорный слуга не то чтобы совсем новичок в этом деле и проводил в прошлом немало интересных бесед, а после спешил занести услышанное на бумагу. Однако сегодня я впервые выступаю в роли представителя большой областной газеты. А тема… Тема готова уже давно.

Я направляюсь к дому Татьяны Сергеевны и Николая Александровича Цветковых. Иду уже второй раз – впервые побывал в их магаданском доме совсем недавно, когда носил Николаю Александровичу на одобрение материал об истории его большой семьи. Живут они не очень далеко от меня, в той же полосе «шанхая», только мы с семейством поселились в самом его начале, а они – на самом верху. Иду, лавируя между узкими улочками, старательно отыскиваю взглядом запомнившиеся в первый визит приметные дома и заборы, а попутно размышляю, о чем буду спрашивать.

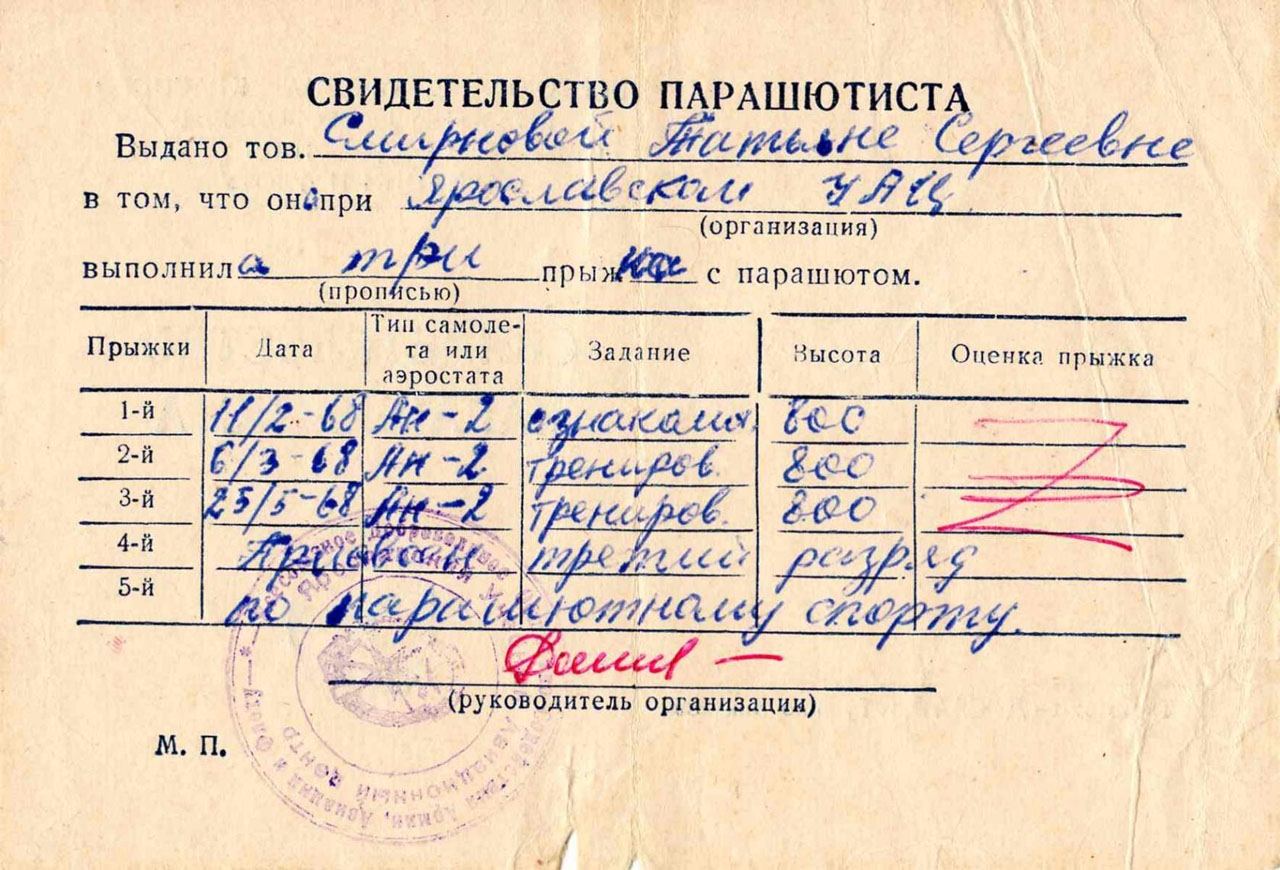

В нашей школе Татьяна Сергеевна была личностью легендарной. Все мы знали, что до того, как начать учить нас, оболтусов, немецкому языку, в молодости она прыгала с парашютом. А тут еще моя супруга, учившаяся когда-то в одном классе с дочерью Татьяны Сергеевны Настей и побывавшая в детстве у них в гостях, недавно рассказала, что видела в их доме портрет. На нем героиня нашего материала изображена в полном «парашютном» обмундировании. А еще Татьяна Сергеевна запомнилась нам учителем… не строгим. Нет, на ее занятиях никто не «ходил на ушах»(а бывали и такие педагоги), но к детской непоседливости на уроках она относилась довольно снисходительно. К примеру, ваш покорный слуга в школьные годы увлекался рисованием историй в картинках (в восьмидесятые иностранное слово «комикс» еще не вошло в обиход). Так вот, на уроках немецкого я знал, что, замаскировавшись учебником с подставкой, вполне смогу сочинить и нарисовать пару-тройку историй… И сегодня я нарочно не стал готовить вопросы на бумажке, решив, что у нас и без того найдется о чем поговорить и что вспомнить.

За всеми этими думами сворачиваю не в тот переулок, но решаю положиться на удачу и постепенно поднимаюсь вверх. Заблудиться – не заблужусь, а искомый мной домик находится прямо у верхней границы начинающегося леса. И мне повезло – через некоторое время утыкаюсь в ворота из листового железа, раскрашенные в цвета государственного флага. Памятуя о первом визите, я негромко свищу и стучу по железу. Из будки во дворе выбирается, звеня цепью, старый барбос и хрипло лает. А немного погодя выходит хозяин и придерживает грозного стражника. Я проскальзываю мимо и вхожу в дом.

Н.А. и Т.С. Цветковы, 16 мая 2010 года.

Мы сидим за столом и пьем чай с еще теплыми вкуснейшими блинами. Обсуждаем новости – Николай Александрович недавно побывал в родном поселке. Людей там осталось совсем мало, да и те уже сидят на чемоданах, ожидая перечисления денег на переселение. Фермеры готовятся к посадке овощей. Рыбы в реке Таскан немного – хотя почти все рыбаки разъехались, оставшиеся стали рыбачить в три раза усерднее. Я рассказываю о своей новой должности, и они очень за меня рады. Дочь Татьяны Сергеевны работает воспитателем в садике, мои малыши тоже скоро должны туда пойти, и мы рассуждаем о современных методах дошкольного воспитания и чересчур рьяном равнении на Европу в вопросах прав ребенка и демократии… Говорить можно бесконечно, однако я ни на минуту не забываю о цели своего визита. Но с чего начинать? Менее всего мне хочется выглядеть этаким пронырливым журналюгой, выпытывающим все сокровенные людские секреты. Об этом я прямо и говорю хозяевам. Татьяна Сергеевна добродушно смеется и берет инициативу в свои руки.

О школе, семье и о начале жизни в селе Таскан.

– Школа в Таскане – моя первая и последняя, – начинает она свой рассказ. – Больше я нигде не работала. После института в семьдесят восьмом приехала сюда в августе, а в сентябре мы уже познакомились с Колей.

– Тридцать два года уже мучаемся! – смеется Николай Александрович.

– В семьдесят девятом родилась Настя, в восемьдесят втором – Саша…

Я знаю о трагедии, случившейся в семье Татьяны Сергеевны, и молчу. Она между тем продолжает:

Таскан. В школе с учениками.

– Работалось просто замечательно. Школа была небольшая, коллектив подобрался хороший. Были иногда мелкие разногласия, но у кого их не случается. Первый год я отработала в старой школе, а на следующий в сентябре открылась новая. Большая, двухэтажная и красивая… Конечно, время было очень хорошее. Не было еще развала, наоборот, все только строилось. В школе дружно отмечались все праздники, часто проводились КВН и встречи выпускников. На них приходили и отовсюду съезжались бывшие наши ученики. На все школьные мероприятия всегда собирались родители (Это я сам прекрасно помню – на любом празднике в школьном спортзале яблоку негде было упасть. – М.П.). Причем родители всегда и во всем помогали учителям – и по ремонту, и в подготовке к праздникам, сами разрабатывали сценарии, и с детьми репетировали, конечно, совместно с классными руководителями. Интересно было… А сколько детей поступило в ПТУ, техникумы, училища, институты! Природа красивая, красивый поселок, не было никакого криминала…

О парашютах

– Татьяна Сергеевна, – неуклюже подхожу я к интересующей теме, – расскажите про парашюты. Что, где и как…

– Дело в том, что я из семьи военных. Отец у меня был военный летчик. В пятьдесят восьмом году, я как раз закончила четвертый класс, было большое сокращение войск. Затронуло оно и нашу часть – мы стояли в ста пятидесяти километрах от Ленинграда. Отец демобилизовался, мы переехали в Туапсе, построили свой дом, я стала подрастать.

Заболела авиацией. Крутилась постоянно у аэродрома – нас с маленьким братом часто брал туда отец. И все хотела летать. Летать! Сначала написала в Качинское училище, а училась я тогда еще в классе восьмом или девятом. Отправила письмо, в котором спросила, можно ли поступить к ним после школы. Пришел ответ, что девушек туда не берут. После окончания школы я обратилась в Рязанское ВДВ, но и там ответили, что принимают только юношей на должность командиров взвода. В первый год я поступала в Пятигорске на «ин.-яз.», не поступила, поработала немножко у отца в ДОСААФ, потом месяца два на почте.

Уехала в Армавир. Там подружка поступала в институт, и я с ней. Снова не поступила, отработала год на стекольном заводе и уехала в Ярославль. Новая попытка поступить, и снова не получилось, потому что не готовилась, а со школы прошло уже три года. Узнала, где находится аэроклуб, и отправилась туда. А там было только парашютное отделение. Было до того еще вертолетное отделение, но его закрыли.

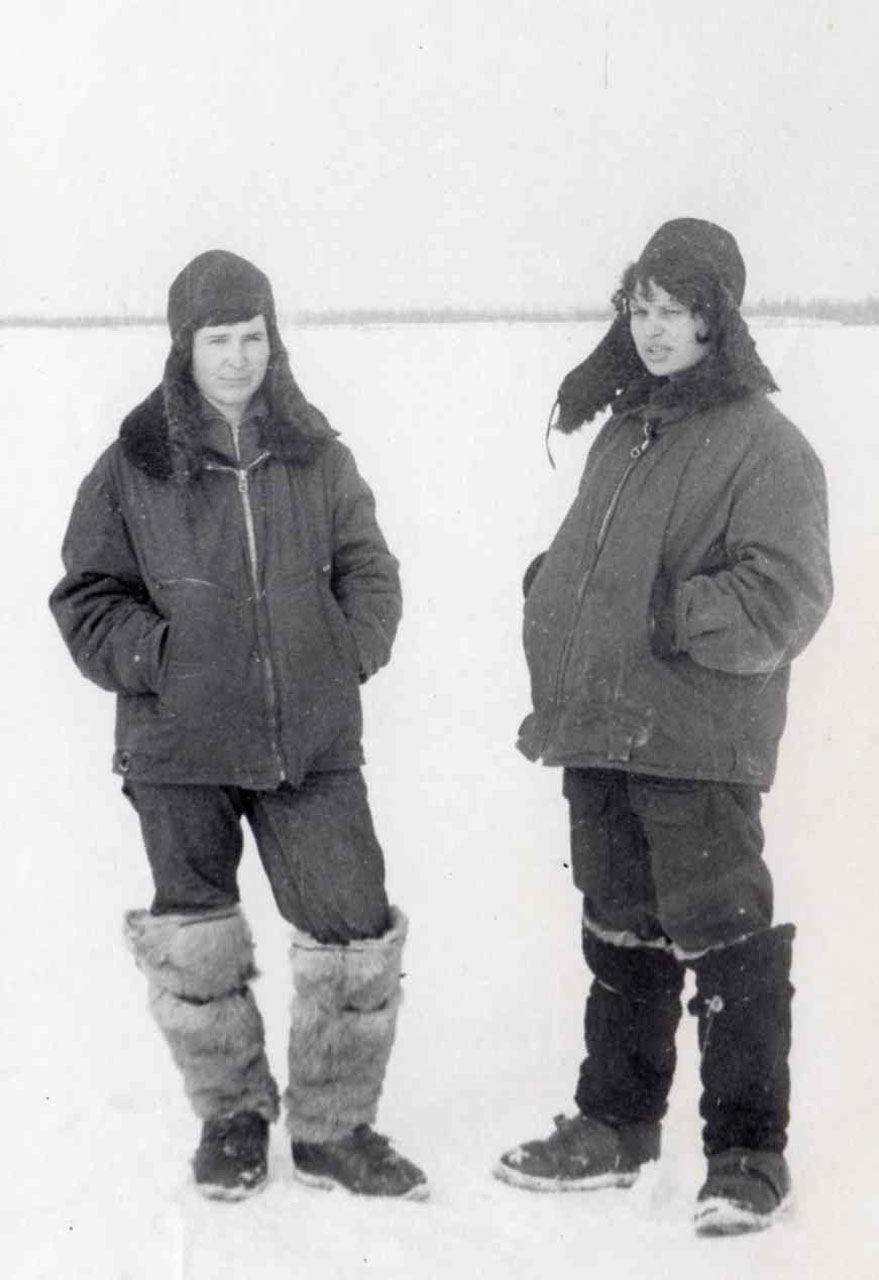

Аэродром Карачиха, зима 1970 года. Татьяна Смирнова и Нина Диева.

Ну вот, прошла комиссию, сделала три прыжка зимой. Потом, после трех прыжков, снова нужно было проходить врачебно-летную комиссию, только уже основательно. Я прошла и ее. Вот так стала спортсменкой. Сделала сто пятьдесят прыжков.

Зима 1971 года. Валентина Курилкина и Татьяна Смирнова.

– У вас сто пятьдесят прыжков? – переспрашиваю ошарашенно. Я-то грешным делом думал – ну, три, пусть десяток, а тут целых полторы сотни!

– Даже книжка есть! – с гордостью за жену вмешивается Николай Александрович.

Свидетельство парашютиста.

– Там идут различные упражнения. Сначала просто на открытие купола. Два купола, прыгаешь – здесь основной, там – запасной. Укладка – сам укладываешь парашюты. Сначала теория: естественно, сам укладываешь, тренер проверяет укладку обязательно. Потом пошли прыжки со стабилизацией: открывается маленький такой парашютик, он немного поддерживает в воздухе.

– Это чтобы нацеливаться куда-то? – интересуюсь я.

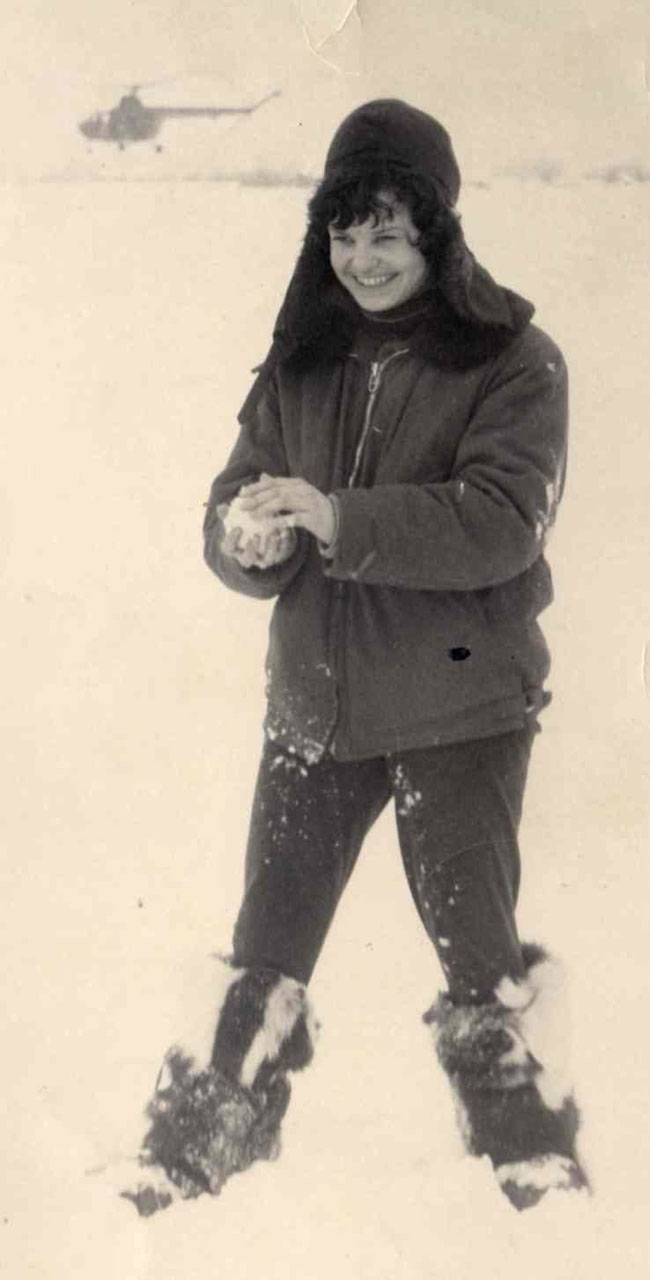

Перед прыжками. Март 1970 года.

– Ну да. На аэродроме выкладывается круг и пятачок. Но это уже более сложное упражнение на точность приземления. Сначала мы прыгали с простыми парашютами Д-1-8, они круглые и с прорезями сзади, и ПД-47, квадратный десантный парашют с тремя вырезами. Есть парашюты со стропами управления, они называются клеванты. Тянешь за стропу, – Татьяна Сергеевна показывает в воздухе руками, – повернула сюда – потянула назад, он разворачивается в эту сторону. Потяну другую – летит туда. Обе нажмешь – притормаживает. Более сложное упражнение называется «акробатика». Там уже идешь в свободном падении с высоты две тысячи сто, на тридцать секунд задержка. Но время выдерживается постепенно по нарастающей с каждым прыжком – сначала три секунды, потом пять, десять, затем тридцать секунд. И за тридцать секунд надо выполнить комплекс упражнений в свободном падении. Ну вот, сделала я сто пятьдесят прыжков, а на последнем вывихнула плечо в воздухе. Немножко расслабилась, не сгруппировалась… Кое-как приземлилась. Хорошо, на вертолеты не попала. И все, прыжки мои закончились.

На старте перед прыжками. Май 1970 года.

– Это уже врачи запретили, или сами решили?

– Нет, просто вскоре я полезла купаться в речку. Плечо уже вправили, у меня ничего не болит, ну, я и поплыла. Размахнулась, а как размахнулась, так и заорала прямо там в воде. Меня вытащили, результат – хронический вывих, в небо больше не взяли. К сожалению…

– А у подружек твоих, с которыми ты прыгала, сколько прыжков уже? – спрашивает Николай Александрович.

– Ой, там есть такие, что до тысячи.

– Они до сих пор общаются. В этом году встречались, когда мы были в отпуске, – сообщает Николай.

– А где они теперь живут?

– Одна живет в Калининграде, вторая жила в Черняховске, тоже переехала в Калининград, третья – в Ярославле, еще одна сейчас в Италии (она работает там). Но уже никто не прыгает, всем уже под шестьдесят.

Встреча боевых подруг, Москва, 2010 год. (слева направо – Татьяна Сергеевна, Валентина Савонькина, Надежда Жигалова, Наталья Леднева).

– Сколько можно, наверное, уже напрыгались, – смеюсь я.

– Недавно показали одну – одиннадцать тысяч прыжков, за семьдесят пять лет, а еще прыгает! – говорит Николай Александрович. – Таня, как ее звать?

– Валентина Закорецкая. Но она не ярославская, она из другого аэроклуба, просто я ее знаю. А в нашем аэроклубе училась Терешкова. Там она начинала. Её отобрали, там же в Ярославле она работала на ткацком комбинате «Красный Перекоп»… Сюрпризов было очень много, прыгали практически в любую погоду. Прыжки не давали только при сильном ветре. Пришли с утра, погоды нет – сидим. Парашюты наготове, сидим, ждем. Рядом лежит гитара, заскучаем – поем. Только разъяснилось немножко – все, по машинам, и пошли. По два прыжка, иногда делали по три. Я делала по два. По три делали уже спортсмены, которые были в команде. Интересно, конечно…

Эстафета на Набережной на 400 м. 9 мая 1972 года, Ярославль.

– Конечно, интересно, а говорили – нечего рассказывать!

– В то время пробовала писать стихи. Отправила даже как-то в журнал «Крылья Родины». Напечатали! Сократили, правда, немного… После травмы поступила в Ярославский пединститут, проучилась шесть лет. Первый год у меня был нулевой подготовительный, ходила в институт на курсы, занималась как обычная студентка, а потом еще пять лет. Закончила в семьдесят восьмом, по распределению было у нас два направления – либо Магаданская область, либо Ярославская. Мне предложили Магаданскую. А страшно, сильно далеко. Ни разу здесь не была, хотя родилась еще в Хабаровском крае в военном гарнизоне. Направление сперва было не на Таскан, а в Беринговский, на Чукотку. Но там школа с английским языком. В Магадане ситуацию переиграли, сказали: «Давайте на Таскан!». Поехала на Таскан. А в те годы был еще неподалеку поселок Усть-Таскан, так поначалу я едва не села в другой автобус…

Самое тяжелое время

Я прекрасно знаю ответ на следующий свой вопрос, но просто обязан его задать.

– А самая плохая жизнь, была, наверное, когда сидели без света?..

Об этом периоде жизни закрывающегося села Таскан в полной мере никогда не говорилось ни в одном печатном издании.

В 2003 году в селе Таскан появились большие грузовые машины и огромный подъемный кран. Приехавшие энергетики отключили электричество, погрузили трансформаторные подстанции на платформы и уехали. Конечно, на поселке висел большой долг за неуплату (и это чистая правда – должны были практически все), однако жители села никак не могли поверить в случившееся. Люди утешали друг друга, кое-кто говорил, что у нас стояли слишком мощные трансформаторы, их продали какой-то артели, а к осени должны подвезти другие…

Однако наступили морозы, а энергетики все не приезжали. Обращения во всевозможные инстанции оставались без внимания. Удаленность села от основной трассы (сто километров от районного центра) и «тупиковое» положение сыграли с его жителями злую шутку. Десятки семей остались один на один с настоящей колымской зимой с ее пятидесятиградусными морозами, быстро наступающей ночью, в темноте, без отопления и воды. В некоторых семьях были маленькие дети…

Поняв в конце-концов, что жаловаться бессмысленно, люди стали приспосабливаться к нежданно-негаданно наступившему «ледниковому периоду». Кто-кто обставлял «буржуйками» все комнаты в двухэтажках, а самые умные переселялись в дома дедовской постройки с настоящими кирпичными печами, низкими потолками и маленькими окошками.

В этом памятным многим домике Федосовых жила семья Цветковых до отъезда в Магадан.

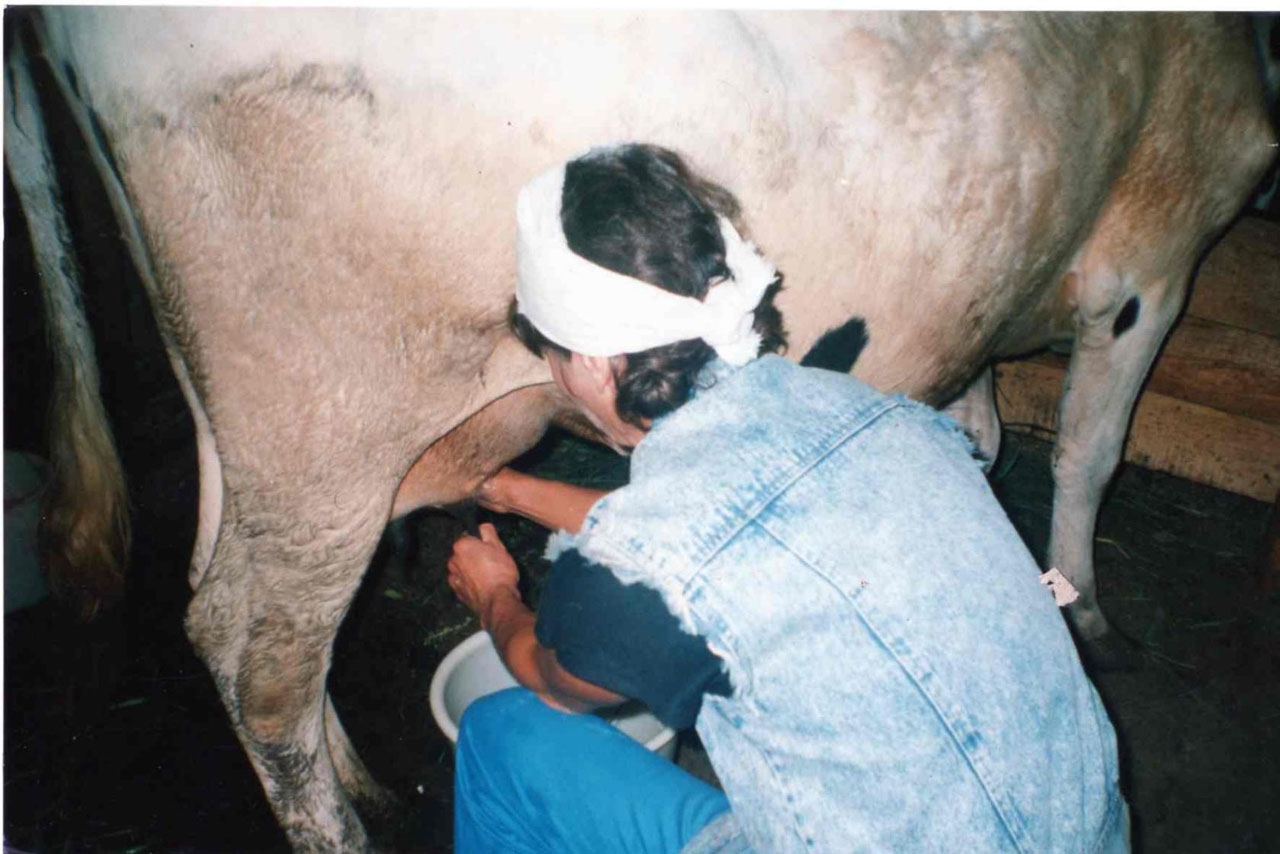

В числе последних была и семья Татьяны Сергеевны и Николая Александровича. К тому времени у них уже была корова, оставленная Николаю уехавшей сестрой. И бывшей учительнице немецкого пришлось переквалифицироваться в истопника и доярку…

– О-о-ох… Год мы прожили. Сколько свечек пришлось покупать поначалу, пока не купили керосинку…

– Постоянно топить печку, гарь, дым… – аж передергивается Николай Александрович

– Так и вы же тоже сидели без света, – вспоминает Татьяна Сергеевна.

– Мы даже немного подольше, – соглашаюсь я.

– Сейчас вот все косточки болят – это все бидончики с водой…

Во время жизни в поселке мы иногда встречались с Татьяной Сергеевной во время зимних походов к ручью за водой. Ваш покорный слуга катил за собой здоровенную «арбу» с двумя сорокалитровыми бидонами, Татьяна Сергеевна – санки с одной флягой. Мы останавливались, отдыхали и беседовали. Часто разговаривали мы и тогда, когда я приходил к ним за молоком для детей…

Татьяна Сергеевна доит Ораторию. Село Таскан, 2004 год.

– Да еще корову почти пять лет держать – это сколько воды надо! – говорит Николай Александрович. – Корова, быки, сено на зиму сам косил – адский труд! И самим ведь тоже нужно помыться, баню топить хотя бы раз в неделю. Сколько этой воды перевозили, сколько натопили снега – вспомнить страшно!

Саша Цветков (до отъезда из Магадана).

Незадолго до переезда в семье Цветковых произошла страшная трагедия. Девятого сентября 2007 года по всем центральным каналам объявили о крушении в Салехарде вертолета московской аэрогеофизической экспедиции. Погибло семь человек, и надо же было такому случиться, что в ставшей известной всей стране катастрофе погиб уроженец села Таскан Александр Цветков. Не буду даже пытаться описать горе родителей, да и разве можно сделать это на бумаге… На похороны Саши Татьяна Сергеевна летала одна, Николаю Александровичу пришлось остаться на хозяйстве. И никакое отключение света не может сравниться с этой последней, самой страшной бедой.

Однако Татьяна Сергеевна и Николай Александрович сумели пережить горе. Дождались наконец субсидии на переселение и купили в городе небольшой домик со всеми удобствами. Переехали, забрав все необходимое для жизни на частном подворье. Николай Александрович разобрал в поселке старое здание и привез с собой кое-какой стройматериал. Поменял в доме полы,«подшаманил» теплицу. Собирается строить еще одну рядом. Во дворе у них много кустов смородины, клубника и целых три огорода.

Август 2000-го. Рыбалка на реке Таскан.

– После всего, что нам пришлось пережить, живем сейчас, как в раю, – признается Татьяна Сергеевна. – Люди кругом жалуются на всякие неудобства, но настоящую цену удобств можно оценить по настоящему, лишь прожив без них столько времени.

Семейные фотографии

Я прошу Татьяну Сергеевну показать семейные снимки. Она уходит в комнату, а вскоре возвращается со стопкой фотографий. Сначала я просматриваю черно-белые фото с 1969 по 72 годы. На них смеющиеся увлеченные лица самой Татьяны Сергеевны (тогда еще Смирновой), ее подруг и товарищей по клубу. Спортивные молодые люди с огоньком в глазах, покорители заоблачных высей и романтики семидесятых… При взгляде на них невольно забываются и кажутся незначительными и мелкими все нынешние бытовые невзгоды. Так и хочется, подобно герою фантастического фильма, сделать шаг за зыбкую черно-белую грань и хотя бы на минуту оказаться в их дружной компании…

22 июня 1996 года. Выпускной вечер дочери Насти.

Я отбираю несколько фотографий, чтобы отсканировать их для газеты, и тут вспоминаю о том самом легендарном портрете. Татьяна Сергеевна вновь удаляется и приносит большую потертую фотографию.

– Вот только она совсем старая, – говорит она. – Наверное, с ней уже ничего уже нельзя сделать…

Я выпрашиваю и ее с обещанием сделать немного подретушированную копию. Затем мы смотрим уже цветные «кодаковские» изображения.

Первыми попадаются фото с Сашиных похорон. Плачущие лица родных и знакомых, цветы на могиле… Нет ничего печальнее фотографий на кладбище. На обратной стороне большого памятника высечен вертолет, летящий над тайгой…

А вот Татьяна Сергеевна и Николай Александрович в отпуске. В подмосковной деревне Кривандино, в гостях у сестры Николая Галины Александровны Алексеевой. Там же неподалеку прямо возле церкви похоронен их сын…

Вот встреча подруг – парашютисток в Москве. И несмотря на прошедшие годы и нелегкие жизненные испытания, в глазах горит все тот же молодой кураж. Кажется, надень снова на них парашюты, подними вверх на два километра – не задумываясь, снова сиганут вниз! Фотографии детей – Настя с сыном Виталиком, Саша на лыжах еще в Магадане. Вот фото из жизни в поселке – супруги на рыбалке, при хозяйстве, с коровой и телятами…

Дочь Анастасия и внук Виталик.

Пока мы разглядываем снимки, с тумбочки на холодильник прыгает лохматая кошка.

– Куда полезла! – добродушно покрикивает Николай Александрович. – Варя или как там тебя…

– Это Марфа, – поправляет Татьяна Сергеевна.

Запутаться и вправду немудрено – еще при жизни в Таскане у Цветковых было много кошек. Они не бросили ни одну, а здесь еще несколько хвостатых мышеловов осталось от прежнего хозяина. И грозный сторож Алтай у калитки тоже перешел в наследство вместе с домом. Русские своих не бросают… Тяжелее всего было принять решение забить корову Ораторию. И неизвестно, сколько еще седых волос Татьяне Сергеевне и Николаю Александровичу стоило расставание с рогатой кормилицей…

Время идет, а я все не тороплюсь покидать уютное жилище Цветковых. Однако не хочется долго докучать хозяевам (хотя они, кажется, только рады вниманию). Поднимаюсь с места и прощаюсь. Николай Александрович выходит впереди меня и придерживает собаку. Я выхожу за калитку и иду домой, уже размышляя, как назову и с чего начну рассказывать эту историю.

Автор статьи: Павел Мамренко.