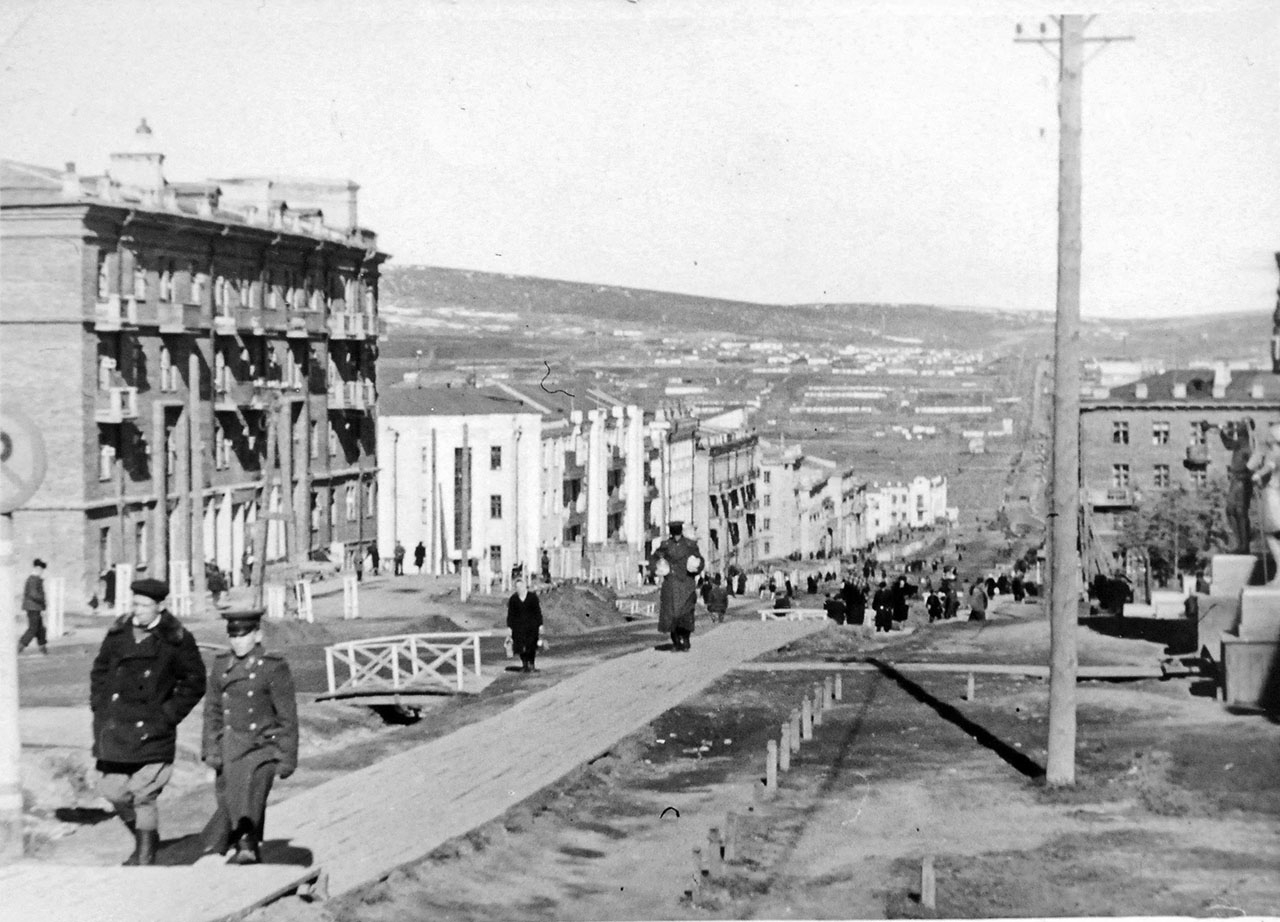

Центральная улица Магадана — Колымское шоссе (впоследствии — проспект Ленина). 1947 год.

Конец лета — начало осени 1947-го. Главный российский поезд несёт нас от Москвы к Тихому океану. Просыпаюсь ранним утром, уже совсем светло, но в нашем купе общего вагона все спят. Мне исполнилось 4 года, и потому я лежу на верхней полке в ногах у мамы, а в головах у неё спит мой младший брат Юра, ему пока всего лишь два годика. На полке напротив спит мужчина в тельняшке, а на нижних ночь напролёт качаются по три, а может, по четыре пассажира с закрытыми глазами. Среди них младшая мамина сестра Рита, ей 25 лет, она беременна и, увы, не замужем.

И так они качаются почти две недели. Наверное, днём кому-то удаётся полежать на верхней полке, может быть, но это уже за пределами моей памяти. Из этих недель помню только, как на какой-то станции где-то в Сибири, в сумерках, вижу в окно, как мама бежит с тарелками в руках к нашему уже тронувшемуся вагону и качает головой, на тарелках что-то из еды. Всё происходит быстро, и я не успеваю ни встревожиться, ни удивиться.

…За год до этого мы ехали в Европу товарным. Поезд долго стоял у Байкала, мама купалась в нём и стирала, но всё равно на родину отца, в Белоруссию, приехали завшивевшими…

А теперь возвращаемся из отпуска к отцу, он весной уехал на Колыму, оставив нас ещё пожить в родной деревне Дыя, что под Минском. Прожили мы там с осени сорок шестого почти год. Время было послевоенное, голодное, но в детскую память запало другое: уютная хата и добрая бабушка, огород, где произрастает много вкусных вещей, приветливая белорусская родня, мягкое солнце, тёплое ласковое лето. За деревней мост над небольшой речкой с коричневатой водой, где собираются ребятишки и молодёжь, поле, близкий лес. Всё это кажется необыкновенно интересным и бескрайним…

Счастлив тот, кто смолоду познал добрый белорусский мир! Здесь я осознал себя, и, когда всё это унесётся от меня в даль несусветную, в детской душе надолго поселится ностальгия, и бесконечными колымскими зимами белорусская сторонка мне не раз приснится.

…Как поётся в старой студенческой песне: «…Путь до Магадана недалёкий, близкий — поезд за полгода донесёт».

Если бы только поезд — им и сейчас до Колымы не добраться, а тогда, в первые послевоенные годы, как и в довоенные, была целая эпопея. Полгода — не полгода, конечно, но добрые месяц-полтора на эту дорогу уходило, а бывало, и побольше — кому как.

Мои родители оказались здесь перед войной по-разному: отец по распределению после окончания Ленинградского горного института, а мать позвали сюда её друзья по техникуму Бондарские. Виктор Бондарский долгие годы возглавлял профсоюзы «Дальстроя». Эта чета постоянно проживала в Магадане в полном комфорте. Ну а мои будущие родители трудились в сотнях километров от столицы Колымского края. Отец, Морозик Иван Викентьевич — маркшейдером, а мама, Матвеева Зинаида Алексеевна — сначала топографом, а потом, выйдя замуж, картографом.

На первых порах ей пришлось побывать в полевых партиях. В одной из них она попала в скверную ситуацию. Кажется, не вовремя сдала отчёт — данные по расшифровке местности и другие топографические материалы были в те времена, да и много лет спустя, секретными. Начальник партии в качестве наказания приказал ей отправляться на объект, где были одни расконвоированные заключённые. Зинаида ещё не замужем, а ей уже за тридцать. Что бы там от неё осталось? Наверное, ничего… Обратилась к начальнику повыше, и он отменил то жестокое решение — во все времена люди были разные…

Вечером, 22-го июня сорок первого, на радиостанции Санга-Талона, где работала Зинаида, получили предупреждение о важном сообщении, и вскоре все на прииске знали: война. Вести из Москвы поступали скупо, ясно было одно: наши отходят и отходят, и так долгие-долгие месяцы. Было очень тревожно.

Но жизнь продолжалась. Осенью того же года Зинаида познакомилась с нашим будущим отцом, он работал на прииске Ветреном, что в 15 километрах от Санга-Талона. Оттуда он ходил к ней на свидания, частенько не вполне трезвый. Началась колымская зима, Зинаиде посоветовали что-то решить: частые прогулки по морозу в таком состоянии добром могли не кончиться. И в январе сорок второго они поженились, не расписываясь, как это нередко бывало в те времена.

Зинаида родом из старинного города Осташкова, что стоит на берегах Селигера. Удивительный это город, удивительны люди и природа Селигера. Я там не бывал более полувека, и не знаю, сохранился ли тот особый микроклимат, который царил на улицах Осташкова долгие послевоенные годы…

Но совсем не об этом у нас разговор. В 1930-м мама окончила в Ленинграде сельхозтехникум по специальности «мелиорация», где получила основы знаний по топографии, и понесли её по стране ветры первых пятилеток: работала под Ленинградом, в Новгородской области, в Поволжье, на Южном Урале, на Кубани, в Приморье и, вот, оказалась на Колыме.

В те давние годы найти жену на Колыме было трудно. Мама на 6 лет старше отца. Конечно, ей хотелось нормальной и спокойной семейной жизни, она выросла в многодетной трудовой семье, всё умела и стремилась делать, но… совместная жизнь складывалась очень непросто. Молодой муж показался ей грубым, и не было никакой управы на зелёную змею, грозную соперницу многих русских женщин.

Она стала подумывать о «разъезде», но подумать надо было хорошенько. Шла война, и пока увольняешься с Ветреного, пока вновь устраиваешься на Санга-Талоне, можно просрочить тот очень короткий промежуток времени, который отводился на такие дела в военную пору — просрочить и понести за это наказание. Можно, конечно, попробовать — Санга-Талон рядом, и там к ней хорошо относятся. Но тогда снова быть одной, а так хочется иметь детей. Осталась.

…Когда не станет нашего отца, я вскоре услышу, как в разговоре с кем-то она скажет, что муж у неё был исключительный. Основания так говорить у неё были.

…В 37-м моего отца, студента Ленинградского горного института, арестовали. Обосновавшийся ещё в тридцатых годах в Питере бабушкин брат Иван Лаврик говорил мне, уже в 90-х, что, видимо, по доносу: мол, рассказывал Ваня однокашникам, как наш белорусский дед Викентий ездил в Америку рубать уголёк и заработал денег, чтобы прикупить землицы.

Развернуться дед не успел, потому как на первой мировой был тяжело ранен, зато сообразил вовремя вступить в колхоз и, в отличие от старших братьев, избежал репрессий в пору коллективизации и 37-го года. А вот студенту довелось побывать в подвалах НКВД. По словам того же родича, ему попался добрый следователь, который, якобы, говорил Ване такое:

— Зачем ты пришёл сюда, сынок? Иди отсюда!

Было ли именно так? Вполне может быть: и среди следователей НКВД было немало хороших людей. Это утверждал достойнейший человек, позднее тех тяжких событий геройски прошедший финскую войну и защищавший Ленинград в рядах морской пехоты чёрной осенью сорок первого. В общем, пробыл Ваня там недолго, но и этого хватило. Насмотрелся, а, может быть, и не только насмотрелся. Парень стал довольно часто злоупотреблять алкоголем…

(Акцентировать внимание на наличии «хороших начальников» и «хороших НКВДшников» в осуждаемые исторические периоды заставляет нас большой поток негативной информации о них в нашем информационном пространстве, в значительной степени неверной (прим. ред.).)

И человек с такой судьбой стал мужем моей мамы и нашим отцом. Матери о своих злоключениях он говорил отрывочно, наверное, только в нетрезвом состоянии, и, когда, уже повзрослев, я её стану расспрашивать, ничего вразумительного об этом не услышу.

Не знаю, какие у Вани были варианты на распределении, почему Колыма? Но случилась именно Колыма, где спрос на грамотных специалистов был огромен. Задачи приходилось решать самые разные, сложные и, вроде бы не очень. Чего особенного рассчитать, сколько осталось солярки в наклонно лежащей цистерне, но попробуйте это сделать с налёта…

Через много лет мне самому придётся не раз убедиться, что ничему лишнему в советских вузах нас, будущих инженеров, не учили, а, как и до революции, учили многому, ибо настоящий инженер на бескрайних российских просторах должен знать всё, или почти всё!

Примечательна первая запись в трудовой книжке отца: зачислен маркшейдером прииска Ветреный 1-го января 1941 года. А через полгода новая: перевести на должность старшего маркшейдера. В горном деле это величина! Работа у Вани на Колыме пошла с самого начала…

Мой отец и многие его коллеги хотели пойти на фронт добровольцами, им отказали, тогда они написали о своём желании письмо Ворошилову. В ответном письме Климент Ефремович тепло поблагодарил их и пообещал непременно призвать, если в этом будет необходимость. Слишком много для страны в ту лихую годину значили золото, олово и другие минералы, добываемые на Колыме.

Как и по всей стране, колымчане собирали для фронта тёплые вещи, разные посылки и подписывались на военный заём, им ведь и в военное время платили хорошие деньги. Их агитировали и призывали к этому и на работе, и по радио, и люди откликались со всей душой. Не обходилось здесь и без накладок.

Цареградский В.А.

Радио Усть-Омчуга как-то с помпой сообщило, что знаменитый Цареградский, начальник ГРУ «Дальстроя», подписался на энную сумму. Каково же было удивление жителей прииска им. Марины Расковой (куда перевели отца), в том числе моих родителей, подписавшихся на гораздо большие деньги!

Моя мамочка, видимо, находясь во втором декрете, ходила с напарницей по домам и также проводила агитацию на заём. Одна женщина, ссылаясь на какие-то временные обстоятельства, сказала, что подпишется сразу на приличную сумму, но попозже. Мамочка согласилась с ней, а напарница промолчала. Зато, когда явились к концу дня с отчётом в контору, тут же озвучила сей факт. Завязался не очень приятный разговор. Не думаю, что из этого «проступка» были бы сделаны какие-то серьёзные выводы, но старший неожиданно спросил доносчицу, насколько она сама подписалась. Потом спросил маму. Разница была совсем не в пользу этой стервозы — инцидент был тут же исчерпан…

О жизни на прииске им. Марины Расковой, находившемся недалеко от границы с Якутией, помню очень смутно. Осенью сорок шестого наша семья поехала в отпуск, и туда мы больше не вернулись. Отрывочные воспоминания матери о колымской жизни в военные годы связаны, скорее всего, с этим прииском и с Ветреным.

Было очень напряжённое положение с продуктами. Жизнь огромного коллектива «Дальстроя» на 99% зависела от доставки продовольствия с «материка». Их везли из Владивостока или Находки через контролируемый тогда Японией пролив Лаперуза. И здесь уязвимость «Дальстроя» для наших «добрых» соседей сразу стала очевидной: ещё до войны были случаи потопления наших пароходов неопознанными кораблями, хотя догадаться, чьи это корабли, было нетрудно. В военные годы проблема с продуктами катастрофически обострилось, особенно страдали заключённые.

Мама видела сани, на которые были навалены тела умерших заключённых. По её словам, зимой их просто отвозили и сбрасывали в пропасть. Несколько заключённых пустились в бега, но далеко уйти не удалось. В доказательство розыска беглецов вохровцы якобы принесли руки. Это её самые тяжёлые воспоминания из колымской жизни. А вот о расстрелах заключённых, о которых пишет в своих рассказах Шаламов, она мне никогда не рассказывала…

Иногда можно было видеть такую сцену: изголодавшийся зэк подскакивал к проезжавшему мимо возку с хлебом, хватал буханку и пускался наутёк. Далеко ему отбежать не удавалось — вохровцы мигом догоняли доходягу, но за эти мгновения он успевал буханку съесть, а, точнее, запихать в себя!

Как-то на её глазах вохровцы схватили праздно шатавшегося по посёлку знакомого заключённого Нахабу и куда-то повели. Нахаба отчаянно вырывался и, поворачивая к маме голову, кричал: «Произвол, произвол!». Образец чёрного юмора зэка. И всё же тот Нахаба, вероятно, был большим оригиналом.

Вольнонаёмные тоже натерпелись, были случаи драк из-за горбушки хлеба. Против цинги из витаминов только отвар из веток кедрового стланика — и для вольных, и для заключённых. Однажды на Ветреном отец с товарищем наткнулись на сдохшую лошадь, решили взять от неё печень, после употребления которой все почувствовали себя неважно.

Я родился в середине войны, в июле 43-го. По-видимому, к тому времени продовольственная помощь уже поступала на Колыму регулярно и вольнонаёмные не голодали: американские яичный порошок, мука, колбаса в жестяных баночках, которые надо было открывать имеющимся на них ключиком. Эти баночки, как помню, продавали до конца сороковых годов, и колбаса в них мне нравилась.

Бывало и такое: однажды на прииск им. Марины Расковой завезли сливочное масло в пачках, на которых стоял 189… какой-то год. Оно, как вспоминала мама, больше походило на мыло. Видимо, ушлые американцы не упускали случая всучить нам за золото лежалый товар.

Маме поручили организовать женщин. Они растопили это «масло» и сумели получить какое-то количество более-менее пригодной для употребления фракции…

Начальником прииска им. Марины Расковой в то время был некто Першай, белорус. В военные годы на Колыме молоко было страшным дефицитом, а семья начальника его получала регулярно. Чтобы поддержать своего младенца, мама попросила Першая делиться с ней этим бесценным продуктом. Много лет спустя она вспоминала, как ей было стыдно и унизительно ходить к ним домой и уносить для меня пол-литра. Спасибо маме и… семье Першая. Кто знает, как бы пережил без молока младенец Леонид то тяжелейшее время и пережил бы вообще…

Но вот «раздался праведный салют, и кончилась военная морока!». О Победе все колымчане узнали утром 9-го Мая. На соседних приисках сразу прекратили работу, до срока распахнулись магазины, покатились бочки с прибережённым пивом, и пошло народное веселье. А Першай долго медлил, по-видимому, выяснял мнение начальства. И только с обеда на его прииске вольный люд стал праздновать этот великий день…

…Как уже говорилось, до Колымы добираться долго и не просто. Но вот, наконец, и Владивосток. Едем в порт на трамвае — теперь нам долго на нём не кататься. Кроме трамвая, я во Владивостоке ничего не запомнил и больше в этом замечательном городе не бывал.

Затем Находка. Здесь мы живём в так называемой транзитке — это длинный барак, заставленный открытыми двухэтажными нарами с проходами посередине и поперёк. Кое-где печки, столы. Здесь люди неделями ждут парохода, чтобы отправиться дальше — на Колыму, на Чукотку, на Камчатку. Такие транзитки долгие десятилетия были во многих городах и посёлках Дальнего Востока. Здесь люди коротали время в ожидании отъезда вглубь этих дальних краёв или до более уютного обустройства в портовых городах. Здесь же скапливались те, кто возвращался на «материк».

Взрослым в транзитках совсем неуютно, а нам, ребятне, хоть бы что. Носимся, играем. Катаю по верхним нарам банку с тушёнкой, она падает прямо маме на голову, но мама почему–то не ругается, только держится за неё рукой и вскоре начинает поить нас чаем с очень вкусным белым мёдом…

В Находке, видимо, кроме причала и транзитки, ничего не было, и, чтобы получить от отца перевод и выправить или дооформить какие-то бумаги, — на Колыму тогда просто так не попадали — закрытая территория «Дальстроя», — маме приходиться мотаться во Владивосток. Возвращалась всегда оттуда, как потом вспоминала, усталая и изнерничавшаяся.

…В яркий солнечный день идём на посадку на большой пароход «Феликс Дзержинский», знакомый многим колымчанам. Туда же ведут колонну пленных японцев, распевающих наши советские песни. Обычных пассажиров, желающих сесть на «Феликс», несметные толпы, люди прут напролом, и мама с двумя маленькими детьми как-то пытается залезть на него отдельно, через невысокий борт. Но, несмотря на помощь тёти Риты, это долго не удаётся, пока, наконец, какой-то сердобольный вохровец не наклонился к нам и не принял на борт моего братца, затем взбираемся и мы.

«Феликс» явно перенаселён — нас располагают в пароходном клубе, уставив его ящиками и положив сверху доски, а уж на них каждый стелет что может. В Охотском море попадаем в жестокий шторм, взрослые страдают от морской болезни, а я с недоумением смотрю на каким-то образом попавшую в нашу большую «каюту» мутную воду, которая перекатывается от одной стенки к другой, захватывая упавшие в неё предметы. Но трогает это меня мало, зато не дают покоя мысли о белом мёде, которого в большой банке становится всё меньше. Однажды, мы с тётей Ритой зачем-то идём по длинному коридору, а навстречу нам устало и торопливо шагают мокрые с ног до головы моряки в зюйдвестках, среди взрослых явная тревога, и теперь я её тоже ощущаю.

Но всё же мы приходим в Магадан, в бухту Нагаева. И снова транзитка. Она расположена у бухты, мы видим пароходы, сопки и немного сам город.

Магадан не Находка — солнце здесь редкий гость, дожди быстро сменяются снегом, подмораживает, на море появляются льдины, и вскоре на прогулке мы видим какой-то пароход, вмёрзший в лёд. На улице холодно, а в магаданской транзитке сумрачно и тесно.

Магаданский торговый порт. Последствия взрывов пароходов 19 декабря 1947 года.

Из рассказов взрослых помню, что в результате диверсии в бухте Нагаева взорвался большой пароход, и пострадали другие суда. Говорили, что капитан «Феликса Дзержинского» оперативно вывел свой пароход из бухты в открытое море и тем самым спас его, за что получил награду. Когда это было, теперь я уже сказать не могу, может быть, во время войны или позже. Сам я никаких взрывов не помню, хотя, что взять с четырёхлетнего мальца?

Однажды вечером вижу, как по длинному проходу к нам идёт отец. Что-то произошло между ним и тётей Ритой, наверное, он сказал что-то очень обидное для неё, и с нами она ехать отказалась. Почему так получилось, ведь отец, по словам мамы, никогда не обижал женщин? Скверно вышло: тётя Рита оказалась на Нижнем Сеймчане одна-одинёшенька.

Студенткой Ленинградского библиотечного института она пережила ужасы первой блокадной зимы, их вывозили в апреле сорок второго, когда выступившая на льду Ладоги вода уже заливала колёса полуторок. Мама ездила с ней в Калинин, выправила для неё документы в «Дальстрой», но… отправляемся мы на прииск Дусканья без неё, и увидимся мы только через долгие 18 лет.

Автор: Морозик Леонид Иванович.